武术套路能量代谢的特点

长拳类项目运动形式复杂,它包括武术特有的拳法、掌法、眼法、身法、步法、跳跃、平 衡等动作,动作起伏转折、动静相间、快慢相接、刚柔相济。《武术竞赛规则》规定,成年组完成一套长拳不得少于1分20秒。而从比赛时运动员完成一套长拳的时间来看,基本上在 1分20秒至1分30秒之间。可见,完成一套长拳工作时间短,强度大,虽然在工作中有多 次短暂的间歇,但运动员必须将大强度工作维持1分20秒以上。

如前所述,在无氧代谢运动中,CP供能时间短,只能维持肌肉最大强度收缩10秒以 内,而糖酵解供能则可维持肌肉运动2分钟左右。在持续高强度运动80 ~ 90秒的长拳运 动中,ATP-CP系统虽能快速提供能量,但CP的贮量有限,不能满足运动的需要,因此主 要靠糖酵解供能系统提供能量。

郭建华等报道了 131名运动员长拳套路演练后心率可达189 ±17次/分,血乳酸达 13.09±2.04mM/Lo温力对参加全国武术表演赛的男女成年组和男女少年组运动员完成 一套长拳后的血乳酸浓度进行了测定,长拳运动后血乳酸值均较高,男女组之间、成年组 与少年组之间无显著差异(表2-2-2)0邱丕相等研究了冠军集训队、上海队、上体队长 拳演练后血乳酸、pH值及血气指标的变化。运动后血乳酸达13. 9 ~ 16. 2mM/L,血液pH 值降至 7. 11 〜7. 14,HCO3一则降至 7. 5 ~ 10. 2mM/Lo

如果把长拳运动与400米、800米跑的运动强度作一比较,不难看出,此三个项目的 糖酵解强度(血乳酸浓度/工作时间)是400米跑〉长拳〉800米跑(表2-2-3),这说明完 成一套长拳的平均强度在400米跑和800米跑之间,属于无氧代谢供能。

上述研究结果表明,长拳套路运动是属于短时间、大强度、以糖酵解供能系统提供能 量为主要代谢特点的运动项目。

南拳是武术的又一主要拳种,1960年起正式列为武术竞赛项目。虽然演练一套长拳 或南拳时间都是1分20秒,但两者各有特点。南拳的灵活性虽不如长拳,架势较小,但拳 势激烈,动作紧凑,步稳身正,刚劲有力,并常以发声吐气来助长动作的发力「'憋气”多,静 止性发力动作多。因此,南拳套路的能量代谢中对无氧代谢,尤其是磷酸原供能能力的要 求相对更高些。

太极拳是一套以松、柔、静、缓为特色的拳种,具有轻松柔和、圆活自然、行云流水、连 绵不断的特点,在6分钟左右的演练过程中,体现了心静体松、意领身随、刚柔相济的基本 要求。曹文元等报道,进行太极拳练习时的氧耗是每分钟10. 38毫升/公斤,心率平均为 107.62次/分。陈文鹤(1982)按拳式分为陈式、杨式、简化三组进行了太极拳练习时能量 消耗的测定,发现陈式太极拳练习时能量消耗为6.85±2.03千卡/分,心率为133.9土 18. 1次/分,摄氧量为每分钟23.30±7.55毫形 公斤,相当于最大摄氧量(VO2max)的, 45%;杨式太极拳练习时能量消耗约在2.96±0.72千卡/分,心率为115.8±20.0次/ 分,摄氧量为每分钟12. 61 ±2. 56毫升/公斤,相当于最大摄氧量的30%左右。由此可见, 太极拳是属于强度较少、能耗不大、以有氧代谢供能为主要代谢特点的拳种,而不同拳式 的太极拳能量消耗也不同

运动员在训练过程中,运动能力是一个相对值,它随着训练水平的不断提高而提高。 训练的目的在于不断打破相对平衡,有效地提高运动能力。因此,我们有必要了解哪些因 素会限制人体运动能力——限力因素,哪些因素可提高人体运动能力一一促力因素,这是 近年来运动生化的重要研究课题。

(一)人体运动的限力因素

概述:影响人体运动能力的生化因素很多,而不同性质运动时起主要作用的影响 因素又有所不同。

磷酸原消耗:短时间激烈运动的肌肉收缩,如速度、力量或跳跃等项目运动时的能 量,最主要依赖肌肉中ATP和CP来供应,它们产能速率快,但在肌细胞内贮量少,故肌肉 中的磷酸原贮量和代谢转移速率就成为10秒内要求最大功率输出的运动项目的主要限 力因素C

乳酸的堆积和pH值下降:在激烈的动力或静力性运动至力竭时,肌内乳酸可增加 30倍左右,引起肌肉中pH值和血液pH值的下降,直接或间接引起肌肉机能下降。乳酸在 疲劳中的作用,主要是通过乳酸分子上解离下来的氢离子起作用,表现为两个方面,即延 缓或阻断能量供应途径和通过钙离子(Ca++)影响肌肉的收缩功能(表2-2-4)。

糖贮备的消耗:运动时肌糖元的消耗和运动强度与运动时间有关。在60%〜85% VO2max强度运动时,运动能力的限制因素是运动前肌糖元贮备量的多少。运动员在一天 内重复训练时,糖元贮备量的多少是运动员完成训练任务的重要因素。当肌细胞内糖元贮 备下降时,肌肉就从血液中摄取需要的葡萄糖。在肌糖元含量正常时,肌肉由血糖供能只 占总耗能的7% ,而在低糖元的肌肉中,血糖供能可占到46%。当血糖浓度下降时,不仅影 响中枢神经系统的机能,也影响到肌肉糖的补充,因此血糖浓度下降是长时间运动能力的 重要限制因素。

水和无机盐的丢失:在长时间的运动中,为了调节体温而排汗常发生水和无机盐 的丢失。在以体重分级别的运动项目中,运动员通过主动脱水以减轻体重。当脱水达3% 时,即对运动能力有明显的不良影响。随着水分的丧失,也出现无机盐的不平衡而影响运 动能力。

血氨浓度的升高:氨是蛋白质代谢的产物,早在20年代,就有人提出氨和疲劳有 关。人体长时间较大强度运动后,血氨升高。氨对机体是一种有毒物质,在脑组织中,可使 中枢神经系统机能失调。在肌肉中,它可以激活磷酸果糖激酶的活性,从而提高糖酵解速 率,也可以抑制有氧代谢过程和糖异生作用,这些都容易导致疲劳的发生。

其他因素:如肌肉温度的升高、脂肪的贮备及其动用能力等都是限制运动能力的 因素。

应该指出,限力因素一方面由于其存在,限制了运动能力,影响比赛成绩,但从另一方 面来讲,它又是机体自我保护的表现,对于防止体内能源物质的过度消耗和防止组织器官 受到过大的损伤有重要意义。

影响武术运动员竞技能力的主要因素:如前所述,长拳套路运动是以糖酵解供能系 统提供能量为主要代谢特点的运动项目,在1分20秒至1分30秒的长拳套路演练中,糖 酵解供能系统被大量动用,乳酸堆积而引起肌肉和血液pH值明显下降。有学者报道,长拳 套路演练后,血乳酸达14 ~ 16mM/L,血液pH值降至11-7. 14, ffiHCO3-浓度则降至 7. 5 ~ 10. 2mM/Lo可见,运动员在长拳套路运动后,血乳酸显著升高,超出了缓冲系统对它 的缓冲能力,引起pH值下降,出现失代偿性代谢性酸中毒,干扰体内尤其是骨骼肌内一些 生化代谢机能。这种失代偿性代谢性酸中毒则是长拳类套路运动的主要限力因素。

此外,长拳类套路运动中,快速动作占有相当的比例,所以磷酸肌酸的贮量和代谢转 移速率也是限力因素之一。当磷酸原消耗至一定程度时,糖酵解被激活,输出功率便下降 (见表2-2-1),运动员动作力量、速度、质量会发生变化,从而影响运动成绩。

已知肌糖元的消耗与运动强度及运动持续时间有关,比赛时单次长拳类套路演练,在 快肌纤维的糖元耗尽前,运动已经结束,此时肌内尚存有大量的肌糖元,所以肌糖元的消 耗并不成为明显的限力因素。然而在集训期间大强度间歇训练时,由于训练时间长,重复 次数多,快肌纤维糖元消耗较多,当肌糖元含量较低时,会影响糖酵解供能速率,产生运动 性疲劳而成为限力因素。

武术项目因十分强调心、神、意、气等内在精神活动与外在动作的协调配合,故运动时 较容易出现中枢性疲劳,在训练期间尤为明显,其机制可能与脑中ATP浓度降低和抑制型 神经递质丁-氨基丁酸浓度的升高有关。

人体运动的促力因素

1-概述:无可置疑,科学的训练是促进竞技能力的最主要和有效的因素。然而,许多 运动员在训练之外还企图寻找某些特殊的手段或方法以增进运动能力。早在古希腊和古 罗马时代,就有人使用特殊手段来增强运动能力,譬如,有人认为狮子的勇猛在于它的心 脏,故在比赛前吃狮子的心脏以增强勇气。100年以前许多运动员试用酒精、咖啡因、可卡 因等药物试图增强运动能力。近些年来,数以百计的促力手段和方法随着体育科学研究的 发展应运而生,大致可分成五类。

营养学手段:主要用于促进肌肉组织增长,提高肌肉内能量供应并加快肌肉中能 量生成速率。譬如,通过糖元填充以增加体内糖的贮存,通过蛋白质和氨基酸的补充促进 肌肉组织增长,通过麦芽油、天冬氨酸盐、花粉、田七、人参等物质来延缓疲劳的发生,增强 运动能力。

生理学手段:主要用于提高肌肉的能量生成率,并阻断疲劳产物的蓄积。譬如,通 过碳酸盐或磷酸盐的摄入提高机体对酸性代谢产物的缓冲能力,通过肉毒碱的摄入促进 脂肪酸的氧化,节省糖元消耗。

心理学手段:主要用于改善神经传导状态,减少那些对运动能力有损害的精神因 素。譬如精力集中训练、注意力训练、想象等心理兴奋手段,放松训练、催眠术等心理镇静 手段。

生物力学手段:主要用于改善人体运动时的机械效率,尽可能地使体力及精神两 方面的能量消耗降低。譬如,技术动作和身体姿势的调整,运动器械和运动服装的改进。

药理学手段:通过某些药物的“刺激”,使运动员竞技能力“调整”到最佳状态,包括 心理和生理两个方面的作用。譬如,合成类固醇、咖啡因、氨非他明等兴奋剂,目前被国际 奥委会列入禁用范围之列的已达一百余种。

2.有利于提高武术运动员竞技能力的基本手段:

营养。合理的营养有助于提高竞技能力,延缓疲劳的发生和加速疲劳的消除,因 此,运动与适宜的营养相结合,可以促进人体健康,增强运动能力。

虽然在短时间大强度的间歇运动中肌糖元不会耗竭,但有研究表明,在肌糖元含量较 低时糖酵解供能能力也随之下降。武术运动员在集训期间,因训练强度大,持续时间长,无 氧代谢供能比例高,运动员消耗大量的肌糖元。已知在缺糖膳食或全饥饿时,肌糖元的合 成速率为每分钟5微摩尔葡萄糖/千克肌,而高糖膳食后肌糖元合成速率可达每分钟40 微摩尔葡萄糖/千克肌。因此,运动员膳食中应注意补充较充足的糖类,以保持良好的肌糖 元和肝糖元贮备。此外,武术套路运动对力量要求较高,在演练中要求肌肉发挥最大力量 和爆发力,故膳食蛋白质含量需较高,质量较好,以利于肌肉壮大。一般来讲,膳食中三大 营养素的比例为蛋白质17%、脂肪31%、糖52%,其中禽肉类动物蛋白应占蛋白总量 60%以上,补充充足维生素和无机盐,宜多吃新鲜蔬菜、水果等碱性食物,有人提出水果蔬 菜应占食物发热量的10% ~20%°

碱性盐类。人体内碱性盐可中和或缓冲酸性物质,从而维持酸碱平衡。大强度运动 时体内乳酸大量产生,致使pH值下降而影响运动能力。机体缓冲能力越强,耐受高乳酸的 能力就越强,因此运动员缓冲能力的大小是决定无氧耐力的重要因素。从理论上分析,补 充碱性盐有利于消除肌细胞内氢离子,维持pH值恒定,以保证酶发挥正常功能而有利于 能量的产生。因此,以糖酵解供能为主的运动项目,运用碱性盐较合适。常用的有碳酸氢 钠、柠檬酸钠和钾盐,足够的剂量为 3克/千克体重,在运动30 ~ 60分钟,加在足量的水 或饮料中服用。

磷酸盐。如碱性盐一样,磷酸盐作为一种促力手段被应用也有五十多年了,从对磷 酸盐的研究结果看,它能增加人体磷酸原系统、糖酵解系统和有氧代谢系统三大供能系统 的生理潜能,因而有助于各种强度的运动能力提高。运用磷酸盐增进体力被称为“磷酸盐 填充”。运动员服用磷酸盐的剂量为每日4次,每次1克磷酸钠,或每天4克,在赛前3 ~4 天食用,最后一次在赛前2-3小时服用。

抗疲劳物质。为了增强运动能力,人们试图去寻找既能强身又能提高运动能力的 抗疲劳物质,这类物质不属于禁用的兴奋剂,它对身体有益无害。目前应用较多的有麦芽 油(主要有效成分为二十八碳醇)、蜂蜜、天冬氨酸盐、花粉、人参、田七等,这些物质都有提 高运动能力、抗疲劳或促进恢复的良好作用。

(一)少年儿童运动员的生化特点

物质代谢的特点:儿童少年体内肝糖元、肌糖元的贮量较低,如肌糖元含量约为 8%〜1. 35% ,空腹时血糖含量与青年、成人相似,儿童少年的糖酵解能力低于成人,年 龄越小越明显,主要原因是参与糖酵解的酶活性,尤其是磷酸果糖激酶的活性明显低于成 人。在糖的有氧代谢方面,由于其糖元贮量少,限制了糖的氧化供能能力,所以糖有氧代谢 能力也低于成人。

儿童少年血脂正常含量较青年和成人低,由于激素分泌等原因,脂动员和肌肉氧化脂 肪酸的能力较青年、成人低,因而利用脂肪进行有氧供能的能力比成人差,这也是对儿童 少年耐力运动能力的限力因素。

儿童少年处于生长发育时期,体内蛋白质代谢十分旺盛,蛋白质合成大于分解,处于 正氮平衡阶段,因此必须供给充足的食物蛋白,有人建议每天蛋白质供应量应提高至每公 斤体重3克。与成人相比,儿童少年骨骼肌中含水量较高,而蛋白质等有机成分较少,随着 年龄的增长,肌肉质量提高,肌力相应增强,肌肉工作能力提高。

儿童少年的体液约占体重的65% ,比成人高,无机盐比例较低些,故骨骼钙化程度较 低,骨质较为疏松。儿童出汗能力较成人低,在同一条件下运动,12岁前的儿童每小时每平 方米体表面积排汗量约为400 ~ 500毫升,而成人约为700 ~ 800毫升,但儿童相对体表面 积大,每公斤体重约为380平方厘米,成人每公斤体重为280平方厘米,所以儿童更多地 利用传导、对流和辐射的散热方式,较少使用蒸发泌汗方式。由于散热慢,故在高温高湿环 境下训练,易发生中暑现象。儿童少年每日需水量为60~80毫升/公斤体重,比成年人 40-50毫升/公斤体重为多。所以,在干热环境中进行运动训练,应强调补水。若是为了某 种目的如控制体重等主动脱水,这会损害健康,应予避免。

供能能力的特点:实验证明,儿童少年骨骼肌中CP的含量均明显低于成人, 尤其是12岁前的儿童(表2-2-5)。可见,儿童少年ATP - CP系统的供能能力较成人 低。

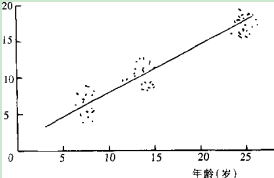

衡量糖酵解能力,习惯上以运动中血乳酸的浓度来表示。一般认为,运动中血乳酸浓 度愈高,糖酵解能力愈强。据研究,在固定自行车功率计上定量负荷时,儿童少年血乳酸浓 度较成人低(图2-2-7),这表明儿童少年的糖酵解能力低于青年、成人。

在有氧代谢能力方面,儿童少年的最大摄氧量低于成人,运动时每分心输出量和每搏 输出量均比成人低。儿童少年的血红蛋白与肌红蛋白氧合能力也较低,加之能源贮备少, 所以有氧代谢能力也比青年、成人差些。

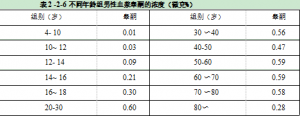

应该指出,儿童少年供能能力还存在年龄、性别差别。一般来讲,年龄愈小,其无氧、有 氧能力愈差;同年龄不同性别中,男孩的无氧、有氧能力均大于女孩。因此,在训练中应考 虑到上述特点,

不同对象应区别对待,循序渐进。

内分泌的特点:儿童少年的内分泌系统随年龄增长逐步发育成熟,因而其激素分 泌水平较青年、成人低,并随年龄增加而增加。这是儿童少年运动能力低于青年、成人的重 要原因之一。

12岁之前的儿童,胰岛素分泌水平与年龄呈正相关,儿童肝糖元含量相对较少,可能 与胰岛素分泌水平低有关。

10岁之前的儿童,生长激素的分泌水平与年龄相关。10岁以后,尤其是生长发育突进 期,分泌水平明显增加,到青年期有所下降,直至成人期稳定在一定水平。因此,儿童在生 长突进期时,骨骼生长较快,肌肉生长较慢,体脂减少,身体表现为瘦长型,肌力与耐力相 对较低。这一时期参加体育锻炼的儿童少年,除适当控制运动量外,还应增加营养,供给充 足的蛋白质、矿物质和维生素等。

10岁之前的男女儿童,由于性腺还处于发育阶段,雄性激素分泌水平差别不大,故 男、女儿童运动能力无多大差别。但到青春发育期间,男孩睾丸分泌雄性激素猛增,表现出 肌肉和骨骼生长明显加快,瘦体重、肌肉力量明显增加,运动能力显著增强。女孩由于雌性 激素分泌增加,促进体脂贮存而显得丰满,而瘦体重与肌力的增长不如男孩,因而运动能 力的增长不及男孩,表现出明显的性别差异,这种差异在青年、成人男女之间也较明显(表2 — 2 — 6)。

(二)武术训练对少年儿童的影响

训练对物质与能量代谢的影响:运动训练对儿童少年的物质与能量代谢具有一定 的影响,但这种影响与儿童少年正常生长发育的变化方向是一致的。儿童少年处于骨骼生 长时期,运动训练的应激作用可促进骨骼发育,使骨骼变得坚固,有利于抵抗应激时产生 的压力,但是过量的负荷如高强度的力量训练可损伤骨生长的骨甑区,甚至能引起骨骼弯 曲变形。因此童不宜进行负重过大的力量性训练。

与成人相比,儿童少年的肌纤维较细,肌肉蛋白质少,糖元等能源物质贮备低,肌力 弱,耐力差,易疲劳,所以不宜进行长时间的大运动量训练,或高强度的力量训练,而以灵 敏性、柔软性、协调性活动及全面身体素质锻炼为宜。

不同的训练方式,可使儿童少年骨骼肌发生不同的生化变化,如系统的耐力训练,可 使肌糖元增多,有氧代谢酶类活性增强。系统的无氧能力训练,则可引起无氧代谢酶活性、 尿肌酊排出量和尿肌酊系数均有提高(表2-2-7)o

有必要指出的是,雄性激素是促进蛋白质合成的重要激素,男孩在体内雄性激素尚未 达到男性成人水平时,任何训练均不能达到骨骼肌最高水平的发育和最大肌力。

少年儿童在武术训练中应注意的几个问题:

(1)正确安排全面训练和专项训练。提倡少儿武术运动员重视全面身体素质的训练, 避免早期训练专项化,这符合少儿的生长发育规律,不会推迟出成绩的年龄和增加专项化 训练到出成绩的训练年限。全面身体素质训练可与全面的技术训练相结合。在掌握武术各 种基本功和基本动作技术的同时,也全面发展了专项身体素质,不要过早分项。由于武术 比赛对动作规格要求高,占分值的五分之三,故在少儿武术运动员全面技术训练的阶段,

需重视建立正确的技术概念和规格,待少儿发育成熟到一定的阶段,再强调动作的劲力和 协调等。

(2) 根据各发育阶段的特点发展技术能力。根据少儿不同年龄时期生长发育的特点, 安排技术训练,可有效地发展某些技能。

一般7岁前骨骼肌生长速度稳定,7 ~ 12岁肌肉生长渐缓慢。14岁左右尤其是男孩迅 速出现肌肉体积增大和力量增加,并持续于整个青春期。在神经系统尚未成熟及男孩体内 雄性激素未达到成年男性水平之前,运动员不能达到最大肌力。对肌肉力量训练的反应, 存在着性别差异。同样的训练,7 ~ 13岁的女孩等长力量的增加比13 ~ 19岁女孩快。男孩 情况正相反,对力量训练的反应,青春期后较青春期前大。少儿时期因骨骼负重能力差,肌 力弱,故不宜过多进行高强度力量性训练,而应根据此年龄阶段的特点,以安排灵敏性、柔 韧性、协调性的训练为宜。

协调性等能力的发展,与年龄密切相关。7〜14岁是发展协调能力的最佳时期,此阶段 进行武术基本技术的全面训练,可充分发挥协调的能力。13 ~ 16岁为青春发育期,因内分 泌等因素,协调能力不稳定,可安排身体素质训练。16~19岁发育趋于稳定,运动素质已较 好,表现出极好的协调能力,可安排全面技术和自选套路等技术训练(图2-2-8)。

(3) 科学地安排训练负荷,避免不合理的训练造成损伤。少儿体内各系统组织尚未完 全发育成熟,年龄越小越是如此,随着年龄的增长,各组织器官的完善程度逐渐接近成 人。此外,少儿依靠有氧氧化的能力较差。所以训练时,每次训练的持续时间、重复次数等 应低于成人,练习间的休息间歇需长些,训练总量少于成人,避免过度训练造成损伤。

少儿年龄越小,骨组织中水分和有机成分(胶原、蛋白多糖和糖蛋白)比例越高,无机 盐(钙和磷的化合物)比例越小。有机成分决定骨的弹性和韧性,无机盐则决定骨的硬度。 儿童骨骼虽弹性好不易骨折,但坚固性和负重能力差,故不宜进行高强度的力量性训练, 以免骨骼弯曲、变形。

儿童骨骼虽弹性好不易骨折,但坚固性和负重能力差,故不宜进行高强度的力量性训练, 以免骨骼弯曲、变形。

少儿骨骼肌含水量较成人高,蛋白质、脂肪、糖元及肌红蛋白等化学成分较成人少,肌 纤维较细,肌力弱,易疲劳。此特点在少儿间无性别差异。年龄小的武术运动员应避免长时 间的大运动量训练。

武术运动员需具备良好的无氧耐力素质。对少儿运动员进行无氧耐力训练时应注意 其特点。少儿的最大糖酵解能力低于成人,体内调节酸碱平衡的能力较青年、成人差,肌肉 耐酸能力较弱。少儿运动时,血pH值降至7. 2时,肌肉即丧失收缩能力,而成人血pH值降 到7. 1时,肌肉才失去收缩能力。而且经训练后,成人的肌肉在血pH值7.0以下时仍能收 缩,少儿经训练虽可提高肌肉耐酸能力,但不能达到成人的水平。少儿运动员乳酸能力训 练时,血乳酸值应低于成人的标准12毫摩尔/升,安排的练习强度和间歇使血乳酸值变化 的幅度较小,训练总量低于成人。

有氧代谢能力对武术训练后的恢复工作起重要的作用。少儿有氧耐力训练时,应以中 枢性心肺供氧和能源能力训练为主,外周性工作肌对氧和能源的利用能力训练为次。不能 过多地引起全身性疲劳,尤其要避免疲劳时仍进行大强度训练。年龄幼小的孩子因肌糖元 和肝糖元贮量少,过长时间的训练会引起低血糖等不良反应。

儿童对环境温度的适应能力较差,应注意在高温高湿环境内运动时防止中暑,寒冷环 境下避免冻伤。

(4)合理重复、注重培养正确的动力定型。运动训练使少儿的机体产生了生物学适应, 使运动能力提高。但这种适应是有限的,甚至是暂时的,需要不断加以巩固,否则已获得的 训练效果会逐渐消退。已发现成人运动员停训后,肌肉内能源储量减少,肌肉力量减弱。

少儿武术运动员的技术训练着重于形成正确的动作规格和技术概念,合理地重复训练,有 助于培养少儿运动员正确的动力定型,为今后的技术水平提高打下了坚实的基础。

另外,少儿在训练期间应注意营养,饮食内有足量的糖、蛋白质、维生素、钙和磷等,休 息睡眠要充足。营养和睡眠的保证可提高训练效果以及有利于少儿的生长发育。

小结:

ATP是骨骼肌唯一的直接供能物质。体内可生成ATP的能源物质有CP、糖、脂肪 和蛋白质等。体内的能量供应系统包括无氧代谢系统——磷酸原系统、糖酵解系统,以及 有氧代谢系统。不同的运动项目和不同的运动强度时,各能量系统占的比例不同,发展各 能量系统的训练原则也不同。武术长拳类主要是糖酵解供能。太极拳是以有氧代谢供能 为主要代谢特点的拳种。

存在着一些限制或促进运动员竞技能力的生化因素。限制武术竞技能力的因素有 能源物质消耗、体内pH值降低、中枢性疲劳等,促进因素是糖、蛋白质和维生素等营养物 质及抗疲劳物质等的合理补充。

少儿无氧代谢和有氧代谢的能力比成人低。武术训练可促进少儿骨骼肌肉发育, 提高无氧代谢和有氧代谢能力等。对少儿武术运动员进行训练时,应处理好全面身体素质 训练和专项训练的关系,根据不同年龄的发育特点发展某些技能,控制训练总量,避免受 伤。

武术运动员的损伤及训练的医务监督

(―)肌肉拉伤

肌肉拉伤常由于肌肉主动强烈收缩或被动过度拉长所致,以肌腱附着处和肌腱与肌 腹交界处较易发生。武术运动中大腿部肌肉拉伤较多,尤以后群(胴绳肌)和内侧群(内收 肌)多见。大腿后群肌是指半腱、半膜、股二头肌,又称胭绳肌,它们多起自坐骨结节,下行 止于胫腓骨。股内收肌多起自耻骨,止于股骨。

原因和原理:当运动员做“压腿”“劈叉”动作及跳跃时,伸膝屈髓落地,容易被动地 拉伤大腿后组肌群,其损伤部位常在肌肉的起点处。当运动员在跑动或踏跳需用力后蹬 时,该肌群容易因主动用力而引起拉伤,损伤部位以肌腹多见。当两大腿过度外展时(如武 术运动员跃起后成劈叉落地),容易引起内侧肌群拉伤。引起上述肌肉损伤的原因常见的 有以下几种:

(1)准备活动不充分,肌肉的生理机能尚未达到适应运动所需要的状态,尤其是在气 温较低时容易引起损伤。

(2) 训练水平不够,肌肉的弹性、伸展性差,力量薄弱Q也可能因屈肌和伸肌之间、外展 肌与内收肌之间的肌肉力量发展不平衡,以致较弱的一侧容易损伤。

(3) 疲劳或负荷过度,使肌肉的收缩力减弱,协调性下降;或负荷过度,超过了肌肉的 承受能力,均易造成损伤。

(4) 技术动作不正确或动作幅度过大,都违背了生物力学的要求,故易致伤。

症状:局部疼痛、肿胀,在坐骨结节或耻骨处(肌肉起点处)或其他损伤部位有压痛, 伤处肌肉紧张或痉挛,触之发硬。当受伤肌肉主动收缩或被动拉长时,疼痛加重,造成大腿 内收或行走困难。肌肉抗阻力试验阳性。如系肌肉完全断裂,受伤当时有撕裂感及闪痛,局 部肿胀明显,皮下淤血严重,触摸时可有凹陷,由于断裂的肌肉收缩,在凹陷附近可摸到膨 大的肌肉断端。

处理:肌纤维部分断裂者,早期除用冷敷和加压包扎、包敷新伤药等措施外,应将受 伤肌肉置于放松位置以减轻疼痛。轻者24小时、较重的48小时后可以开始按摩,手法要 轻缓。怀疑有肌肉、肌腱完全断裂者,应在局部加压包扎、固定患肢后,立即送医院治疗。

伤后训练:肌纤维部分断裂者,伤后可停训2~3天,健肢和其他部位可以继续活 动。2~3天后逐渐进行功能练习,但应避免重复受伤时的动作。一周后,可逐渐增加肌肉 力量和柔韧性练习;做伸展练习时,以不加重伤部疼痛为度。大约两周后,症状基本消除, 可逐渐进入正规训练。训练时伤部必须使用保护支持带,并充分做好准备活动。

肌肉、肌腱完全断裂者,应立即停止训练,卧床休息,积极治疗,伤后训练和专项训练 都应在医生指导下进行。

预防:充分做好准备活动,在训练中应加强易伤部位肌肉的力量和柔韧性练习,合 理安排运动量,纠正错误的技术动作。

浏览2,813次