第十章长 拳

第一节长拳文化

一、 长拳简介

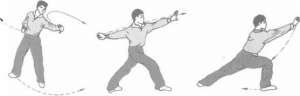

长拳,是-种拳术流派的总称。新中国成立后,原国家体委把群众中流传广泛的查、华、 炮、洪、弹腿、少林等拳种.根据其风格特点,综合整理创编了长拳。长拳是以套路为主的拳术, 既适合基础武术训练,又适合于进行竞赛和技术水平的提高。这类拳术的共同特点是:姿势舒 展、动作灵活、快速有力、节奏鲜明,并多起伏转折、窜蹦跳跃、跌扑滚翻等动作和技术。

长拳套路有单练套路和对练套路。其中单练套路分为规定套路和自选套路。长拳套路技 术以姿势、方法、身法、眼法、精神、劲力、呼吸、节奏等为八要素。以四击八法十二型为套路变 化运动之法。

四击,是指武术中的踢、打、摔、拿四种技击法则。这四种法则各有各的具体内容与运动方 法。踢,泛指蹬、端、弓单、点、缠、摆、扫、挂等;打,是指冲、撞、挤、靠、崩、劈、挑、砸、撑、搂、拦、勾、 抄等;摔的内容有棚、揣、滑、倒、爬、拿、捣、勾等;拿的内容有刁、拿、锁、扣、封、闭、错、截等。

八法,是指手、眼、身法、步、精神、气、力、功。即指手要快捷;眼要明快、锐利;身要灵活;步 要稳固;精神要充沛、饱满;气需要气沉丹田,“提、托、聚、沉”运用顺其自然;力要顺达;功要纯 青。功是指力量、速度、耐力、灵敏等身体素质和运动的各种技巧。

十二型,是指长拳运动时表现出的动势、静势、起势、落势、立势、站势、转势、折势、轻势、重 势、缓势、快势等十二种动静之势。以自然事物中的十二种形象来比喻这十二种动静之势,以 此来要求动作技术之气势。

长拳类套路是中华武术套路运动的基础,既适合基层各类武术的基础训练,又适用武术的 各类竞赛,是我国重点推广和普及的武术项目之一。

二、 长拳的锻炼价值

经常从事长拳锻炼,能有效地增强体质,发展各种身体素质,提高内脏器官的功能。长拳 中的各种手法、步法、腿法和身法,动作幅度大,牵动关节多,使肌肉、韧带拉长并富有弹性,柔 韧性大大提高;套路中许多踢打摔拿、窜蹦跳跃和跌扑滚翻等动作,可很好地发展灵敏、速度、 力量等身体素质,提高弹跳力和协调性;一套长拳几十个动作要在很短的时间里完成,动作又 多起伏转折,节奏多变,因此强度和运动量很大,有效地提高了循环系统、呼吸系统和消化系统 的机能;要求每一动作都能做到“手、眼、身法、步、精神、气、力、功”八法协调,对神经系统有良 好的影响,支配各肌肉群活动的运动中枢和内脏器官活动的植物神经系统能很好地配合工作

运动节奏的变化,增强了中枢神经系统快速转换的能力和兴奋与抑制交替过程的灵活性。

第二节长拳基本技术分析

长拳套路从技术上讲,除了一定难度动作外,还具备了拳术套路方法清晰、身法多变、手眼 相随、劲力顺达、呼吸得法和节奏鲜明的要求。

一、 姿势

主要是指静止的定势。身体的基本姿势是;头正、劲直、沉肩、挺胸、塌腰(或直腰)、敛臀。 其次要求上肢动作要舒展、挺拔,下肢动作要轮廓清楚,整个形体动作姿势要匀称。如做“马步 架冲拳”,架拳肩部要尽力拉开,臂部撑圆,冲拳要顺肩,力达拳面,下肢马步高度、宽度要合适, 上下肢动作要一气呵成,势整力合。从姿势和精神状态还要体现出攻防含意。

二、 方法

指在套路里出现的踢、打、摔、拿等技击动作的方法。动作的起止路线、力点都要清晰,应 表达出动作的攻防技击特点。如推掌应该用掌外沿或掌心向前立掌推出,而不是用掌指向前 推;又如弹腿的力点在足尖,蹬腿的力点在足跟。这样才能够区别各种手法和腿法的不同运用 方法。

三、 身法

指活动性的,以躯干为主结合攻防的变化方法。身法在长拳套路运动里,有“吞、吐、闪、 展、冲、撞、挤、靠”等变化。身法不是孤立的上体运动,而是与整个动作的攻防及全身的活动紧 密结合。因为身躯是联系上卜肢的纽带,运动中要求做到上下配合,步随身行,身到步到,才能 使整个套路表现出刚柔相济、协调自如的效果。身法本身不能离开攻防特点。如果脱离攻防 特点,就会形成错误的身法。

四、 眼法

在武术中眼神与各种动作配合的方法叫“眼法”。眼法是体现精神的重要环节,拳谚中有 “手眼相随”、“手到眼到”的说法。练拳时,不善于运用眼神,动作就没有生气,套路也成了呆板 的动作罗列。反之,如果使眼神和一招一式恰当配合,就会把内在的精神意识通过眼神充分表 达出来,使整个动作做得协调而富有生气。眼睛与动作配合的方法是多种多样的,有注视、随 视等。注视是眼神盯住一定的目标;随视是指眼神追随运动着的身体某一部位运转,直到该动 作完毕。

眼法与动作配合,要以动作的准确性为前提。动作不准确,必然会影响内在精神意识的显 示,反之,只要求动作准确,眼神与动作配合不得法,也会影响动作本身的质量。“形似”是“传 神”的基础,“传神”是“形似”的最高表现。忽略任何一方,都不能起到“传神”的效果。

五、 精神

在练习拳术和器械以及对练项目时,首先要全神贯注。要有攻防格斗意识,表现出勇敢、 机敏、无所畏惧的气概。这种精神表现在脸部应该是“含而不露,神志舒展”。

要表现出这种内在精神状态,除了在攻防的动作中有所体现外,其他动作也要精神饱满。 并且不只是表现在脸上,在动静运动之中都应有所体现。

六、 动力

指做动作时的用劲。劲力要有刚有柔。发劲要求顺达而有爆发力。长拳最忌只有刚没有 柔的“僵劲硬力”。在做冲拳、推掌、顶肘、弹腿、蹬腿等动作时,都要运用先柔后刚的“寸劲”使 力量顺达于动作的着力点。因此长拳的用力,要刚而不僵,柔而不松,刚柔相济。还要求以意 识支配动作的发力,以气息配合发力,做到内外合一。

七、 呼吸

长拳套路的结构复杂、动作快速、运动量大,演练时对氧的需要量很大,因而呼吸得法与否 关系到运动技术水平的发挥;同时也关系着劲力的表达与持久。长拳讲究“气沉丹田”,如果不 善于掌握和运用“气沉丹田”的腹式呼吸方法,就很容易“气血上涌”,使气息在胸间活动。气往 上浮则内虚,内虚则气促,气促则吸入的氧不足,氧不足则力短,力短就不能使运动持久,往往 就会面色发白,呼吸短促,头晕恶心,动作紊乱,致使运动的平衡性遭到破坏。所以在运动的时 候,必须运用腹部呼吸,善于“蓄气”,这样才能使运动持久,保持运动的平衡。

氏拳套路运动的“呼吸”方法,除了“沉”之夕卜,也还有“提”、“托”、“聚”三法,所谓“提、托、 聚、沉”四法即:在跳跃动作和由低动作进入到高动作的时候,应该运用“提”法;在高式或低式 的静止性动作出现的时候,则应该运用“托”法;在刚脆的活动性动作出现的时候,就该换用 “聚”法。这些呼吸方法随着动作进行变化的时候,却始终不变更“气宜沉”(实际是指蓄气而 言)的基本要求。在不同动作、不同境况下面,巧妙地运用各种不同的呼吸方法,是长拳套路运 动中应该加以重视的问题。

八、 节奏

在长拳运动中,怎样处理动、静、快、慢等节奏问题也是很重要的。传统的技法中常用自然 景象及动物形象来比喻节奏,并归纳为十二型,即“动如涛,静如岳,起如猿,落如鹊,立如鸡,站 如松,转如轮,折如弓,轻如叶,重如铁,缓如鹰,快如风”。这些形象比喻生动地反映出长拳运 动中的节奏感。

在“活动”时,要使动作做得像海浪那样激荡,有节奏,有韵律,滔滔不绝,如在万马奔腾的 气势中仍然有稳定感和明朗感,这就是所谓的“动要有韵”、“动中有静”。

在“静止”时,要使姿势塑造得像大山那样巍峨,似乎任何强大的力量都推不动它似的,要 有气势,即所谓“静要有势”。

在“跳起”时,要有猿猴纵身跳起时的那种机灵、矫健、敏捷的形象。而“落下”时,则要像喜 鹊将要停落到树枝上时的那样轻稳。

单腿“独立”的动作,特别是从活动性动作转入到静止性的单腿独立动作的时候,有如鸡在 奔走时突然听到了什么,立刻停步并卷曲一只脚那样,显示出动作的安定感。“站”的动作是两 脚均着地的静止性动作,这种动作就像苍松那样刚健、挺拔,在静止中带有活动意味,所谓“静 中有动”、“静而忌僵”,要使静和动密切地联系着。

在“旋转”动作中,要像车轮那样绕着轴心转动,要善于创造和掌握运动的轴心,使身体的 旋转达到“圆”的要求。

“折”的动作,是指扭身、拧腰等转折动作。它要求像弓那样越折越有力,具有一股反弹劲, 不是折得很软而没有劲力。譬如,向左右两侧折腰,腰部柔软折得下去固然是好,但显不出一 股联系后面动作变化的劲力来就会使气势中断。所谓“意不中断”,在折的动作中必须使用反 弹劲,才能突出动作中的变化。

“轻”的动作,要像树叶那样轻,这样才能达到动作“飘”、“率”的要求。

“重”的动作,要像钢铁那样重,但是“重而忌狠”,不能为了重而显出发狠的表情。

“快”的动作,要像一阵风那样,但是“快而忌毛”,要防止“快宜生爆”。武术家们说:“火爆 可以藏拙”,动作就会不精确、不干净、不利索、不潇洒。“缓慢”的动作,要像鹰在空中盘旋那 样,这种缓慢就不是松懈的,而是慢中有快、全神贯注。“慢宜生懈”,所以武术家们说:“缓而忌 温”。

一个套路的节奏处理得不好,就会显得呆板无味。套路中没有轻的动作就显示不出“重” 来;没有“柔”的烘托就不会有“刚劲”的体现;没有慢起动,就显不出快加速;没有停得稳,也反 映不出动得急;这些快与慢、动与静、刚与柔、起与伏等各种矛盾是相比较相对立而存在的。通 过运动技术的发挥,把矛盾显示得越充分、越突出、节奏性就越强。

在单个动作中也有节奏的体现。如做“仆步穿掌”,姿势突然下降,速度由慢到快。身体有 含展,有收放,力法有刚有柔,动作有明显变化,才能给人以新鲜活泼的感觉。

以上姿势、手法、身法、眼法、精神、劲力、呼吸、节奏是相互联系,紧密配合,协调一致的,以 此构成了长拳套路技术的八个要素。这八个要素影响和决定着长拳技术的水平高低。以上八 个要素必须全面掌握,才能得心应手,内外合一,达到一个整字。

第三节初级长拳

一、初级长拳简介

初级长拳第三路编创于1957年。全套除了预备式和结束动作,分为四段,来回练习四趟, 每段8个动作,合计36个动作。套路内容充实,包括了拳、掌、勾3种手型;弓、马、虚、仆、歇五 种步型;手法有冲、劈、抡、砸、栽等拳法,推、挑、穿、摆、亮等掌法,盘、顶等肘法;腿法有弹、踹、 踢、拍等;还有跳跃和平衡等动作。套路编排合理,由简而繁,由易到难,有利于循序渐进地进 行练习;套路布局和路线变化前后呼应,左右兼顾,均匀合理;在强调动作规格化、注重功力的 同时,还较好地体现了攻防意识,增强了学习的情趣。

二、 初级长拳的基本特点

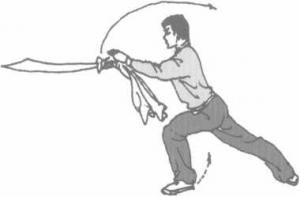

长拳的动作姿势舒展大方,动作灵活快速、蹿蹦跳跃、闪展腾挪、起伏转折、勇猛有力、节奏 鲜明、动作流畅、-气呵成。不同种类的长拳,技术特点和运动风格各异。如初级长拳第三路, 动作幅度、关节的活动范围较大,内容结构较为复杂,有利于发展和提高肌肉的弹性、收缩力及 关节的灵活性和柔韧性;有利于促进和提高心肺系统和中枢神经系统的机能,全面发展人的身 体素质。初级长拳第三路以踢打基本技击动作为中心.一招一式都含有攻防的意义,如第一节 中的两次“弓步冲拳”.均有格挡的配合;“大跃步前穿”接“弓步击掌”中有挂、铲、搂、击的配合。 第二节中的“马步击掌”、“马步盘肘”与搂手的配合等,均有攻有防,攻防结合。第三、四节从 “弓步劈拳”接“换跳步马步冲拳”,直到“虚步挑拳”、“弓步顶肘”等一系列“拳打、脚踢”的技击 方法更为紧凑、鲜明.武术特点尤为突出。初级长拳第三路有利于培养人们勇敢顽强、坚忍不 拔的意志品质和良好的攻防意识。

三、 初级长拳(第三路)

(—)动作名称

预备势

1.虚步亮掌2.并步对拳

第-段

1.弓步冲拳2.弹腿冲拳 3.马步冲拳4.弓步冲拳 5.弹腿冲拳 6.大跃步前穿

- 弓步击掌8.马步架掌

第二段

1.虚步栽拳2.提膝穿掌3.仆步穿掌4.虚步挑掌5.马步击掌6.叉步双摆掌

- 弓步击掌8.转身踢腿马步盘肘

第三段

1.歇步抡砸拳2.仆步亮掌3.弓步劈拳 4.换跳步弓步冲拳 5.马步冲拳 6.弓步下 冲拳7.叉步亮掌侧踹腿8.虚步挑拳

第四段

1.弓步顶肘2.转身左拍脚3.右拍脚4.腾空飞脚5.歇步下冲拳6.仆步抡劈拳

- 提膝挑掌8.提膝劈掌弓步冲拳结束动作

1.虚步亮掌2.并步对拳3.还原

(二)动作说明

预备式

两脚开立,两臂垂于体侧,五指并拢贴靠腿外侧,平视前方

要点:头要正,颔微收,挺胸,塌腰,收腹。

- 虚步亮掌

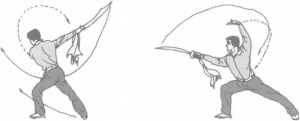

(1) 右脚向左右方撤步成左弓步,右掌向右、向上、向前划孤,掌心朝上;左臂屈肘,左掌提 至腰侧,掌心朝上。目视右掌(图10 — 2之①)。

(2) 右腿微屈,重心后移,左掌经胸前以右臂上向前穿出伸直;右臂屈肘,右掌收至腰侧,掌 心朝上。目视左掌(图10 — 2之②)。

(3)重心继续后移,左脚稍向右移,脚尖点地,成左虚步。左臂内旋向左、向后划弧成勾手, 勾尖朝上;右手继续向后、向右、向前上划弧,屈肘抖腕,在头前上方成亮掌(即横掌),掌心向 前,掌指向左,目视左方(图10 —2之③)。

要点:仆步时,左腿充分伸直,脚尖里扣,右腿全蹲,两脚脚掌全部着地。上体挺胸塌腰,稍 左转。

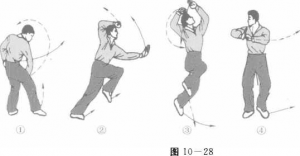

- 弓步劈拳

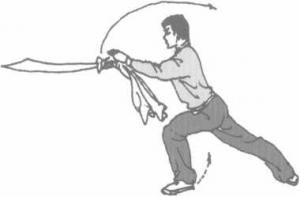

(1) 右腿蹬地立起.左腿收回并向左前方上步。右掌变拳收至腰侧.左勾手变掌向下向前 上经胸前向左做掳手(图10-22之①)。

(2) 右腿经左腿前方左绕上一步,左腿蹬直成右弓步。左手向左平掳后再向前挥摆。虎口 朝前(图10-22之②)。

(3) 在左手平掳的同时,右掌向后平摆,然后再向前向上做抡劈拳,拳高与耳平,拳心向上, 左掌外旋接扶右前臂,目视右拳

(1) 重心后移,右脚稍向后移动。右拳变掌,臂内旋,以掌背向下划弧挂至右膝内侧;左掌 背贴靠右肘外侧,掌指向前。目视右掌(图10-23之①)。

(2) 右腿自然上抬,上体稍向左扭转。右掌挂至体左侧,左掌伸向右腋下。目随右掌转视 (图10-23之②)。

(3) 右脚以全脚掌用力向下震跺,与此同时,左脚急速离地抬起。右手由左向上向前掳盖 而后变拳收至腰侧;左掌伸直向下、向上、向前屈肘下按,掌心向下。上体右转,目视左掌(图 10-23 之③)。

(4) 左脚向前落步,右腿蹬直成左弓步。右拳向前冲出,拳高与肩平;左掌藏于右腋下,掌 背贴靠腋窝。目视右拳(图10-23之④)。

要点:交换步时不要过高,但要快,两臂抡摆时要成圆弧。

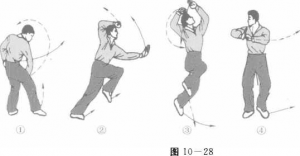

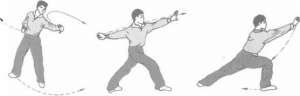

- 转身左拍脚

(1) 以两脚前脚掌为轴向右后转体180°。随着转体,右臂向上、向右向下划弧抡摆,同时 左拳变掌向F向后向前上抡摆(图10-29之①)。

(2) 左腿伸直向前上踢起,脚面绷平,左掌变拳收至腰侧,右掌由体后向上向前拍击左脚面

第一节刀术文化

一、 刀术简介

刀是我国古代兵器的一种,现代中国武术短器械之一。以各种刀法组成的刀术套路是现 代武术运动项目之一。刀术具有健体防身、竞技比赛、娱乐观赏等多种功能和价值,是中华民 族的宝贵文化遗产。

原始社会的“石刀”、“骨刀”等,是现代刀器的雏形和前身,具有割、刮等功能,是原始人类 的生活、生产以及御兽的工具。“操刀必割”(《贾子新书》)就是黄帝时期的记载。后来,刀器被 运用于战争,对推动刀术的发展起了不小的作用。

春秋战国时期,战场上刀剑交错,要求人们赴火蹈刀,死不旋踵。汉代,短兵相搏也使用刀 术。西晋时,挑刀定戟则是流民造反的情景。

历史上.刀术不仅作为技击用于战场,还有娱乐功能。历史上有关于“饮酒舞刀,以为娱 乐”的记载。三国时,东吴的凌统在酒宴上作刀舞。唐代还兴“笛奏梅花曲,刀开明月环”(《从 军行》)的配乐刀舞。宋朝即有“七圣刀”的对练形式。

晋以来所授刀盾及单刀双戟“皆有口诀要术,以代取人,乃有秘法,其巧入神”(《抱朴子外 篇自序》)。至明清,刀术论著渐多,程宗猷的《单刀法选》、吴殳《手臂录》中的《藤牌腰刀说》、 《双刀歌》,以及《春秋刀残谱》、《十三刀法》等,还有总结吸取外来刀法的戚继光演的“倭寇刀 法”、“日本阴流刀法”(《武备志》),对刀术的认识和见解更趋成熟。于是,发展中的刀术形成了 搏杀的技击性,舞练的表演性,授受刀术具有理论性的统一多样性趋势。

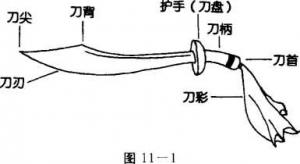

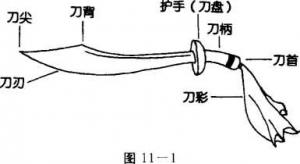

刀发展至现代为武术运动中之短器械,钢制。刀的各部位名称为:刀尖、刀身、刀刃、刀背、刀 盘和刀柄,系于刀首的方布称刀彩。装刀的硬套称为刀鞘o 1996年武术竞赛规则规定将刀分为 8个型号,长度、重量均有规定,运动员可以根据本人身高确定使用相应长度、重量的刀器。

现代武术中的刀术是全国武术竞赛项目之一,也是亚运会、世界锦标赛的竞赛项目。目 前,刀术已成为申请进入奥运会的武术短器械项目之一。

刀术的主要方法有:劈、扎、斩、撩、缠头、裹脑、还有云、崩、挑、点、抹等刀法。其运动特点 是勇猛快速,激烈奔腾,紧密缠身,雄健骡悍。

二、 刀的部位名称、规格

刀的各部位名称见图11 — 1。刀的构造为刀身、刀柄两部分。刀身由刀尖、刀刃、刀背组 成,刀柄由护手(刀盘)、柄首组成,并配置刀彩和刀鞘。刀的长度一般以直臂下垂抱刀时,刀尖 不低于本人耳上端为准。现代竞技武术套路比赛按年龄、性别要求使用不同型号、尺寸、重量

的刀。学校教学用刀可放宽限制。

三、刀术的锻炼价值

(1)刀术中丰富的刀法动作以及多种步型、步法、腿法和跳跃动作,构成了人体各种屈伸、 回环、旋转、腾空等动作,以及勇猛快速,刚劲有力的特点,通过刀术锻炼不仅可以培养发展青 少年柔韧、灵敏、协调和速度力量等身体素质,而且对提高青少年心脏血管系统、呼吸系统等内 脏功能均有较高的锻炼价值。

'(2)由于刀术演练起来具有勇猛快速,刚劲有力,紧密缠绕,雄健剽悍的运动特点尤其适合 青少年练习。通过刀术的锻炼特别能培养青少年勇猛顽强的意志品质和阳刚之气。

(3)通过刀术锻炼,使学生了解民族传统体育,丰富知识。掌握各种刀法,有益于培养和提 高青少年防身自卫的能力。

第二节刀术基本技术分析

一、刀的基本握法

(一)左手抱刀法

左手屈腕,食指与中指夹住刀柄,拇指和虎口扣住护手盘、刀背贴于微屈的左臂内侧,刀尖 朝上,刀刃朝前(图11 — 2)。

(二)右手握刀法

右臂下垂,右手虎口靠贴刀盘,五指屈握刀柄;刀尖朝前,刀刃朝下。手腕要灵活,随刀法 变换,适当调整握力(图11 — 3)。

二、 主要刀法

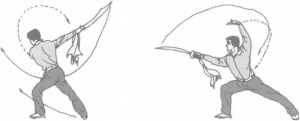

缠头刀:右手持刀,右臂内旋上举,刀尖下垂,刀背沿左肩贴背绕过右肩,头部正直。

裹脑刀:右手持刀,臂外旋屈肘上提,刀尖下垂,刀背沿右肩贴背绕过左肩,头部正直。

劈刀:刀由上向下为劈,力达刀刃,臂与刀成一直线。抡劈刀沿身体右侧或左侧抡一立圆。 砍刀:刀向右下方或左下方斜劈为砍,力达刀刃后部。

截刀:刀刃斜向上或斜向下为截,力达刀刃前部。上截刀刃斜向上;下截刀刃斜向下。

撩刀:刀刃由下向前上为撩,力达刀刃前部。正撩前臂外旋,手心朝上,刀沿身体右侧贴身 弧形撩出;反撩前臂内旋,刀沿身体左侧贴身弧形撩出。

挂刀:刀尖由前向上、向后或向下、向右为挂,力达刀背前部。上挂向上、向后贴身挂出;下 挂向下、向后贴身挂出;轮挂贴身立圆挂一周。

扎刀:刀刃朝下、朝上或朝左,刀尖向前直刺为扎,力达刀尖,臂与刀成一直线。平扎刀刀 尖高与肩平;上扎刀刀尖高与头平;下扎刀刀尖高与膝平。

斩刀:刀刃朝左(右),向左(右)横砍,高度在头与肩之间,力达刀刃,臂伸直。

崩刀:沉腕,刀尖猛向前上崩,力达刀尖。

按刀:左手附于刀背或右腕,刀刃朝下,刀尖向左,向下平按。高与腰平为平按刀;接近地 面为低按刀。

藏刀:刀身横平(刀尖朝后,刀刃朝外)藏于左腰后为拦腰藏刀;刀身竖直藏于左肩后为立 藏刀;刀身平宜(刀尖朝前,刀刃朝下),藏于右髓侧为平藏刀。

推刀:刀尖朝下,刀刃朝前,左手附于刀背前部向前推出为立推刀;刀尖朝左为平推刀。

三、 刀术主要技法要求

中国武术各拳种、流派大都有各自的刀术,风格特点有同存异,各有所长。刀术技法遵循 武术兵械技术原理,发挥刀形的攻防特长,形成其技法特色,比较一致的可概括为以下几点。

(一)尖刃背把,刀法分明

刀术的攻防主要体现在刀尖、刀刃、刀背以及支配刀动的把法上。刀尖锐利主于扎;刀刃 薄利主于劈、砍、斩、撩;刀背后钝,主于缠头裹脑贴身近卫。把法循“换把变招,固把击发”的原 理运用。例如:扎刀刀刃朝下、朝上或朝左,刀尖向前直刺为扎,力达刀尖;劈刀,刀由上向下为 劈,力达刀刃前部;刀向左(右)下方斜劈为砍,着力点在刀刃后部。刀的运动路线与着力点不 同,决定其技法的不同。刀术的每一种方法都有着严格的要求,不可混淆。练习者一定要做到 路线清晰、力点准确、刀法分明。

(二) 配手合法,以腰助力

拳谚说“单刀看手,双刀看走”。所谓“单刀看手”就是要配手。配手指的是在一套刀术中, 单刀要看刀的运动与不握刀手的协调配合,配合应遵循“顺领合击,反向对称”的原理。例如, 抹刀、带刀适合顺领,劈刀、砍刀适用合击,扎刀、截刀适于反向对称。同一种刀法也可有多种 配合,但要有助于肢体在运动中保持稳固和谐,便于动作之间衔接使其对称美观,又符合技击 法则。练刀时还要注意整个身体与刀的运动的协调。腰是上下肢完整一体的中介,无论是大 劈大砍的进攻动作,还是贴身缠绕的防守动作,均要求凭借腰部的拧转和身体的屈伸带动器械 来完成。身法活便、以腰助力,加大攻击力度,发挥其猛狠的动势。

(三) 势捷法诈,诡秘莫测

单刀属短兵器,在与长兵器对抗时,常常处于进攻不利的地位,要达到以短制长,就要“短 兵利于速进”,迅速勇猛逼近对手,使其器械挥舞不开,发挥近身攻击的长处。武术中历来就有 “刀走黑”的说法,指刀法快捷、凶狠、刀下无情,其中也含有刀法诡诈,讲求“避实击虚”,“遇轻 击实”,刚柔奇正,变化莫测。

(四) 偎跳超距,步疾刀猛

这是刀术持短人长的技法规律,指以敏捷的远跃高跳和迅疾的步法配合凶猛的刀法。技 击中欲求发挥“短兵长用”的作用,关键是步疾、身灵、眼锐、手快,才能发挥刀的近战功用。《手 臂录》中说“短兵进退须足利,足如脱兔身如风”,使刀术势如猛虎下山,威不可挡,展现出一往 无前、勇猛剽悍的运动风格。

第三节初级刀术

本刀术套路是《中国武术段位制》初级段位规定的短器套路之一,是晋三段的考核项目。

—、动作名称

预备姿势

第一段

1.起势 |

2.弓步藏刀 |

3,虚步藏刀 |

4.弓步扎刀 |

5.弓步抡劈 |

6.提膝格刀 |

7.弓步推刀 第二段 |

8.马步劈刀 |

9.仆步按刀 |

1.蹬腿藏刀 |

2.弓步平斩 |

3.弓步带刀 |

4.歇步下砍 |

5.弓步扎刀 |

6.叉步反撩 |

7.弓步藏刀 |

8.虚步抱刀 |

9.收势 |

二、动作说明

预备姿势

两脚并立,左手虎口朝下,拇指在前,其余四指在后握住刀柄,手腕部贴靠刀盘,刀刃朝前, 刀尖朝上,刀背贴靠前臂内侧,右手五指并拢垂于身体右侧,目视前方(图11 — 4)。

第一段

- 起势

左手握刀与右手同时从体侧向额上方绕环,至额前上方时,右手拇指张开贴近刀盘,接握 左手之刀(图11 — 5)。

—、剑术简介

剑术历史悠久,源远流长,是现代中国武术的短器械项目之一。剑术集健体防身、竞技比 赛、娱乐观赏于一体.是我国的宝贵文化遗产。

剑是我国占代兵器的一种,其产生、演变至今,经历了几千年的历史。剑的萌芽和雏形,当 推出土实物中的“石刃骨剑”,最初,远古人类主要把它作为生活和御兽的工具。殷商时期即有 青铜剑,不仅具有较强的杀伤力,而且在合金冶铸、淬炼、外镀花纹、形制等方面都已达到相当 高的工艺水平。1973年3月,在湖北江陵望山一号墓出土的著名越王勾践剑,其剑锋利无比。 春秋时冶铁技术产生,出现铁剑。

剑不仅用于战场格杀,在封建社会里还被作为权力和地位的象征。皇帝授给钦差大臣的 “尚方宝剑”.具有先斩后奏的生杀大权。汉代有配剑制度,根据官吏职位的高低佩带不同装饰 的剑器,以此作为显示地位和等级的标志。剑还是人们精神世界里所崇尚的神器,如可辟邪降 妖。至东汉,因骑兵需要,剑为刀所代替,进而转向民间。

二人持剑相搏互较胜负称为击剑或斗剑,为古代竞技体育。古代素有尚剑之风,尤以春秋 战国为盛。当时把善于击剑和精于剑论的人称为剑士或剑客。《庄子•说剑》中载“赵文王喜 剑,剑士夹门,而客三千余人,日夜相击于前,死伤者岁百余人,好之不厌。”《管子》中也载“吴王 好剑,而国士轻死。”同时,击剑的技法也得以发展,如《庄子•说剑》中载“夫为剑者,示之以虚, 开之以利,后之以发,先之以至。”其时,出现了不少技艺高超的剑术家,如越女不仅精剑术,而 且剑术理论也有独到见解,“其道甚微而易,其意甚幽而深,道有门户,并有阴阳,开门闭户,阴 衰阳兴。”

把实战中的剑法加以提炼给予艺术加工的剑术演练称为舞剑。汉时在相击格斗剑术盛行 的同时,舞剑逐渐分化出来并得以发展。以健身、娱乐观赏为其主要目的。《史记•项羽本纪》 记载的鸿门宴中项庄所舞之剑术就是为了观赏和娱乐。

唐代舞剑的技艺达到了相当高的水平。从杜甫《观公孙大娘弟子舞剑器行》一诗,可见一 斑。“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方,观者如山色沮丧,天地为之久低昂,熠如羿射九日落, 矫如群帝翳龙翔,来如雷霆收震怒,罢如江海凝青光……”

古代许多文人、学士、妇女都喜舞剑,如《孔子家语》载:“子路戎服见孔子,拔剑而舞之曰: 古之君子以剑自卫乎?”唐朝诗人李白《与韩荆州书》中有“顾余不及仕,学剑来山东”之句。汉 代有《剑道》三十八篇是对剑术的总结。

明清时期,剑术在民间广为流传,作为自卫强身娱乐的手段。至现代,相击格斗的剑术发 展为短兵运动。舞练形式的剑术运动经过不断的继承和发展,逐渐形成“套路运动”。其种类 内容极为丰富,有八卦剑、达摩剑、青萍剑、峨嵋剑、昆仑剑、太极剑、武当剑、通臂剑、螳螂剑、双 手剑等等。按体式分为势剑、行剑、绵剑、醉剑。按握法可分为正手握、反手握和双手握剑柄三 种。又有长穗剑和短穗剑、单剑和双剑之分。这些剑术虽然风格不同,各具特色,但总的运动 特点是轻快洒脱,身法矫捷,刚柔相兼,富于韵律。主要剑法有劈、斩、挂、刺.撩、点、崩等。

现代竞技场上技术发展最快的当属长拳类自选剑术,该项目在全国比赛中更表现出独特、 新颖、高难度的创新趋势。鲜明的攻防特点、优美舒展的姿势动作、多变的剑法、灵活的身法、 雄健的凌空造型以及高超的演练技巧,体现出了极高的竞技水平和艺术表现力,具有极高的美 学价值,给人以美的感受和熏陶,因此,具有鲜明的民族特色和强烈的竞技性与观赏性,在众多 的剑术和短器械中极具代表性,成为了竞技武术中最具魅力的-•个项目。现已成为中国武术 申奥项目之一;

二、 剑的部位名称、规格

剑的各部位名称见图12 — 1。剑的构造为剑身、剑柄两部分。剑身由剑尖、剑锋、剑刃(两 侧)、剑脊组成,剑柄由剑格(护手)、剑茎、剑首组成。其次还有剑穗、剑鞘等附属物。剑的长度 一般以练习者直臂下垂反手持剑,剑尖不低于本人耳上端。现代竞技武术套路比赛,按年龄、 性别要求使用不同型号、尺寸、重量的剑。学校教学用剑可以放宽限制。

浏览7,605次