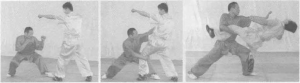

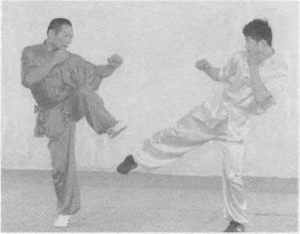

散手基本功和基本动作一般包括手型与步型、步法与手法、腿法与膝法等,这 是散手技击的基础。俗话说:“书不可一日不读,功不可一日不练”,“苦读书书中有 玉,勤习武武内生金”。习武者通过长期刻苦的基本功训练,能增强关节的灵活性、 韧带的柔韧性、肌肉的控制力、内劲的爆发力等,可使身体各部位、各系统得到全面 训练,能较快地提高散手专项身体素质,对提高技能、提高功力、增强体质具有重要 意义。 拳谚说:“练拳容易走步难”,“步不快则拳慢,步不稳则拳乱”,“拳快不如变身 快,身快不如步法快”,“手到脚不到,破敌不得妙;手到脚亦到,方为得玄妙”,“手打 三分腿打七分,胜人全凭脚下疾”等,都说明了步法的重要性。因此,通过练习提高 步法的灵活性、稳定性和准确性十分重要。 手法、腿法是主要的进攻技术.讲究速度快、力量大、力点准、预兆小、方法巧。 兵书上说:“兵贵神速。”拳理说:“眼明手快,有胜无败”,“出手不见手,打拳人不 知”,“不招不架,只是一下,犯了招架,十下八下”,“起手如闪电,闪电不及合眸;打 人如迅雷,迅雷不及掩耳”,都说明快可使对方防不胜防。有人说:“放松就是最快, 最快就是放松。”放松包括肌肉放松和精神放松,精神放松是灵魂;肌肉放松才能使 力的传递畅通无阻,才能使劲力百分之百到达着力点,才能有强大的力量。拳谚有 “蓄势散手,着人成拳”,是指蓄劲时拳心要空,发劲冲拳着人的一瞬间成拳,并要求 直腕,以防受伤。松(柔)是手段,紧(刚)是目的,通过松的手段让身体更多的肌肉 去参与运动.最后达到内外合一。内外合一体现在散手的发劲中,叫整劲或爆发 力。预兆动作暴露了进攻的意图,达不到快速、隐蔽出击的效果,如有的选手实战 中有眨眼、皱眉、咧嘴等现象,有的出手或出腿时先收后打、先拉后打或重心先调整 一下再出击,有的打拳时先动步、手脚不协调等,习练者要避免习惯性错误动作。 习武者在长期的练习中结合自身实际,积累了很多行之有效的练习手段,逐渐 形成了一套由浅人深、完整而系统的基本功和基本动作,限于篇幅本书只作部分 介绍。

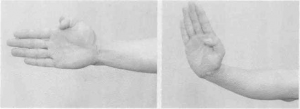

要点:插掌时直腕.推掌时坐腕;自然掌形时,拇指展开,四指并拢,虎口撑圆,

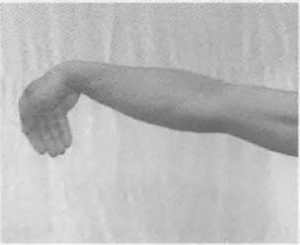

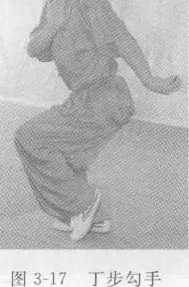

(1)五指尖端撮在一起.腕关节弯曲.称之为勾手。如图3-3所示

第一节手型与步型

—、手型

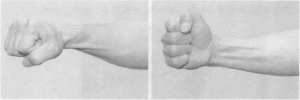

(-)拳

四指并拢卷握,拇指紧扣食指与中指的中节。拳心向下为平拳.拳眼向上为立

要点:握拳要紧.拳面要平,手腕要直。拳谚说:“蓄势散手,拳。如图3-1所示。

拳心要空,作发劲冲拳着人的一瞬间成拳。

(二)掌

四指并拢伸直,拇指弯曲紧扣于虎口处。插掌时为平掌,推掌时为立掌。如

图3-2所

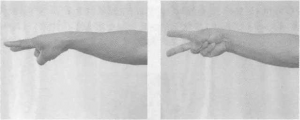

(五)刺眉指

食指、中指伸直展开,其他三指卷曲。如图3-6所示

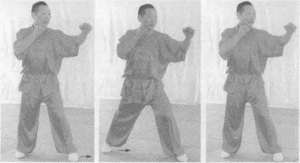

二、实战姿势

实战姿势也称预备姿势、基本姿势。武术内容丰富多彩,各具特色,不同的 拳种和类别,有着不同的动作结构、技术要求、运动风格。其基本姿势如形意拳 用三体式,南拳用马步,长拳用高虚步,八卦掌用摆扣步等,都具有各自的攻防含 意和攻防规律。自古以来,习武者通过久经锻炼,已把各拳种的技术运用于散手 格斗中,并发挥优势。广大散手爱好者可以根据自身实际从中选择适合自己的 姿势进行锻炼。然而,不管什么样的基本姿势,都应具有两个条件:一是便于进 攻;二是便于防守及反击。运动员根据攻防的特点和要求,在瞬息万变的实战中 迅速转换步法、变换姿势。拳谚说:“步法是一切动作的先导”,“手到脚不到.破敌不得妙;手到脚亦到,方为得玄妙”,充分说明了步法的重要性。而本书的实战 姿势如下:

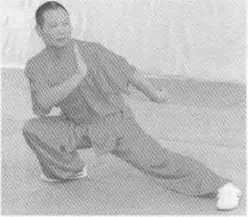

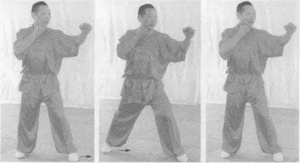

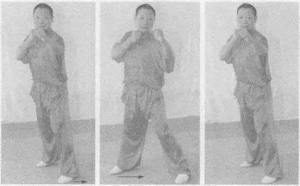

两脚前后开立,与肩同宽,左脚在前,重心在两腿之间,两膝微屈,两脚脚掌 着地,左脚内扣45°左右,右脚外展45°左右;左臂屈肘大于90°前伸,肘尖向下, 左拳与鼻同高,拳心斜朝下》右臂屈肘小于90%大臂贴肋,肘尖向下,右拳与下颔 同高.拳心向左,目视前方。左脚在前为“左实战姿势”(见图3-8),右脚在前为 “右实战姿势”。

要点:

| 要点:从左实战姿势开始(以下均同),左脚前进一小步,右脚随之前移一小步,上体 姿势不变,成实战步,目视前方。如图3-23所示。 |

浏览2,014次