震脚摔勾左弹踢

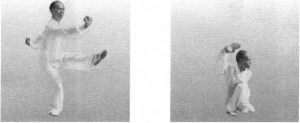

右脚稍抬,迅速向原处震踏,同时,左腿屈膝提起向前弹 踢,脚面绷平;右手撮勾,屈肘内旋,向前下方摔砸,勾尖朝 内,勾顶朝下;眼看勾手。(图12-42 )

动作要点同第一段2动。

- 歇步勾手亮掌

身体右转,左脚向左侧落步,腿挺直,右腿屈膝提起,脚背 扣于左腿胭窝处;同时,两勾手变掌,左掌经腰间沿右臂内侧向 上穿出;右掌收至腰间,掌心朝上。动作不停,右脚插落,两腿 屈膝全蹲成歇步;同时,左掌向体后斜举撮勾成反勾手,勾尖朝 上;右掌向右、向上划弧,抖腕亮掌于头右上方,掌心朝前,目 视左方。(图12-43 )

左侧踹腿

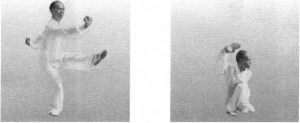

身体右倾,右腿挺直, 左腿屈膝侧抬向左侧踹出, 脚外侧朝上;目视左脚。(图 12-44)动作要点同第一段7动。歇步捋手横切掌

身体左转,左脚向前 落步,两膝稍屈;左勾手变 掌,拇指张开,经体前由下向前上方伸臂抓捋,掌心朝前,掌指 朝上;右掌外旋后落,掌心朝上。(图12-45)

身体左转,两腿屈膝全蹲成歇步;同时,左手握拳收至腰 间,拳心朝上;右掌经耳旁,随转体向前下方横切,掌心朝下;

目视右掌。(图12-46)

动作要点

右掌横切时要沿左拳心上向前运行。此为拿腕、拿肘或拿肩 之法。歇步时,身体前倾。

- 进步绕臂右拍脚

身体立起,右脚向前上步,左脚跟离地,两膝稍屈;同 时,右掌向左平摆;左拳变掌,从右肘下向右穿出,掌心均朝 下;目视前方。(图12-47、图12-48)

身体左转,左脚向前上步,脚尖外展,右脚跟离地,两腿 屈膝;以右掌领先,两掌向前立圆绕行一周。动作不停,左腿挺 直,右腿向前上方摆踢,脚面绷平;左手握拳收至腰间,拳心朝 上;右手向前用掌心击拍右脚面;目视右脚。(图12-49)

动作要点

绕臂与上步协调一致。拍脚时,上体挺直。

中国这个有着五千年文明史的国度,像一条长河, 随着泥沙的洗练,各种宝物也显露了出来。这是一条 承载着中国深厚文化积淀而又永不超载的长河。而武 术作为这条长河的宝物之一,是民间喜爱的健身运动, 早在上古时代就已出现,从出土的汉代画像砖和石刻 中就有了醉拳、角技的图案。

长垣李建新,其人雄壮、豪爽、儒雅。热心于武 术研究,已出版发行多本武术专著,今又有大作《中 华醉拳》将要付梓,本书对醉拳的形式,发展流传的 原因,作了清楚明白的脉络式阐述。进而对醉拳套路 进行剖析,从实战中寻找理论依据,从运动和力学原 理中查验数值以及正确的练习方法和发力、受力点, 得到了自己的心得体会。这是一项长期从实践经验中 得出的结果,相信对初学者少走弯路,大有裨益。在 当今高速发展的社会,习练如此抗击打、欣赏性较强 的套路,难度肯定是有的。但从中找出经验,免致身 体受伤,以习武为身体健康的角度来讲,对喜欢醉拳 的武友希望有所帮助。

斗转星移,日月如梭,弹指间《少林实用防身醉 拳》已出版近20年了,虽经多次再版,仍感供不应 求。因此,为了满足需求者的迫切愿望,繁荣武术文 化市场,展现中华民族传统精粹的文化内涵,答谢广 大读者朋友们的厚爱,笔者倾力在原著作的基础上作 了重大调整和补充,增加了大众喜闻乐见、脍炙人口 的醉技优秀套路、醉拳实用散打技术、功法理论、传 统哲学、酒文化以及武医知识等内容,使《中华醉 拳》成为融醉拳、醉剑、醉刀、醉枪、醉棍及醉拳散 手技法等六大内容于一体的大型综合性全书,集中华 武林醉技之大成,希望广大读者朋友们能一如继往地 给予关心和支持。

醉拳是中华武术宝库里的奇珍异葩,历来被视为看 家本领和秘传绝技。笔者自修习少林醉拳以来,不断 得到原少林寺首座僧[5素圄大法师、少林寺武僧队总 教头释德扬法师、武林泰斗蔡龙云教授、陈式太极宗 师陈正雷先生及李诚、李家琦、李金奎、薛金安、崔 # 运海、王相勤等前辈名家的谆谆教诲和精心指导,随 .

言 着对拳经、拳意、拳法的理解日益加深,升华到理论 撰

与实践相结合。

《中华醉拳》全书在修订、整理等方面得到了

华 社会各界的大力支持,特别是有关权威专家、学者的 醉 论证及于百忙中亲提勉词,使本书平添春辉,倍增光 米 彩。时值本书出版之际,一并向为本书作出巨大贡献

的徐维国、李艰辛、文侠、李雪、李金浩、秦利存、 白兴民、舒军、万强、释行直等同仁、朋友以及长垣 县委县政府有关部门领导致以衷心谢意。

中华醉拳法妙理深,奥妙无穷,加之本人艺浅笔 拙,实难言尽其精妙。错漏之处,恭请武林师友批评 指正,不吝赐

第-章源流

第一节酒的起.源

巍巍华夏,悠悠古国,历史悠久,源远流长,孕育了上下 五千年光辉灿烂的历史文化。博大精深,举世瞩目。其中“何 以解忧,唯有杜康” “一醉千忧散,三杯万事空” “酒气冲 天,飞鸟闻香变凤;金樽落水,游鱼得味成龙”等等这些家喻 户晓、脍炙人口的赞誉美酒神韵的千古佳句,古往今来演绎着 古老而又繁荣的“酒文化”,繁衍传承,世代不息,不知“醉” 倒了多少皇王将相、庶民百姓、文人墨客和草莽英豪。酒,成 为中华民族独具特色的历史文化之一,与华夏儿女结下了不解 之缘。

一、“自然酒”的形成

中国的文化现象是一种“慕古文化”现象,中华民族是一 第 个注重历史、尊重客观的民族。在浩如烟海的泱泱史迹中, “酒文化”虽然因光辉耀眼、璀璨夺目而成为一种特殊且又普 学 遍的大众文化现象之一,但其究竟何时所创,却无从考证。因

源 此,千百年来众说纷纭、百家争鸡的附会传奇和各本私意的矜 奇异说遂为酒的萌创蒙上了神秘的面纱。 晚

“盖空桑珍味,始于无情,灵和陶酝,奇液特生”(《断 申酒戒》)。

华 相传远在上古时期,自然界中普遍存在着野生瓜果成熟后

醉 无法储藏,曝之野外,经长时间日晒、雨淋,使其自然糖化发 彖 酵成酒的现象。诚然,由于野生瓜果种类繁多,且富含极易发 酵性的糖分,这种物质成分与空气中的霉菌和酵菌相遇,很快 便会发酵成为液体。这种自然发酵成略带酒味的“果汁”,被 后人称之为“自然酒”。

由于酒的起源在中华大地上存在并流传着许许多多美丽的 神话传说,因此潜移默化深深影响着祖祖辈辈的华夏儿女。但 是,本着“尊重科学、实事求是”的观点,暂且抛开“天有酒 星,酒之作也,其与天地并矣”(《酒谱》)等的民间流传 “酒星造酒”的神话传说和国外的一切神话造酒的故事,单从 “自然发酵成酒”这一客观现象而论,由于这种自然现象在大 自然界和现实生活中的普遍存在,符合客观事实,遂为“猿 .酒”和“猴儿酒”的萌创和命名提供了可靠的依据。

二、“猿酒”的萌创

“人类的祖先是由猿进化而来的" 1859年英国科学家达 尔文在《物种起源》中首次提出“进化论”,并在其1871年 发表的《人类起源与性的选择》中明确指出:“人类是由某 种灭绝的古猿进化而来的。”这一观点在恩格斯《劳动在从猿 到人转变过程中的作用》中得到了肯定。

“猿”是旧石器时代发育最为先进的灵长类动物。在自然 界忍酷而又现实的生存斗争中,猿的智商和生活经验得到极大 的发展和提高。它们群居深山老林,觅果而生,每遇野果熟透

的季节,便竞相采摘分食,而后将剩余的部分便存放在洞穴中 或石凹间,意为存储。于是,由于存放时间过长,瓜果便发生 自然糖化而成为液体,散发出酒香,猿猴们偶尔品尝,发现味 道极美,遂受启发,以后便有意识地大量采摘如法炮制,“猴 儿酒”或“猿酒”遂派生成功。

据考证,中国古代和近代均有“猿酒”遗迹的发现,历史 文献中也多有记载。如《清裨类钞•粤西偶记》记载,“粤西 平乐等府,山中多猿,善采百花酿酒。樵子入山,得其巢穴 者,其酒多至数石。饮之,香美异常,名曰猿酒”;《紫桃轩 杂缀•蓬秘夜话》中说“黄山多猿猱,春夏采杂花果于石洼 中,酝酿成酒,香气益发,闻数百步”等等,诸多记载均能证 明猿、猴是善于酿酒和饮酒的。

显然,它们由无意识的偶而发现到有意识运用自然发酵的 现象和原理,逐渐酝酿成的“猿”式果汁,使之成为最古老、 最原始的“酒”,是符合自然规律和客观逻辑的。

随着时间的推移和猿类的深度进化,它们由受自然现象的 启发到逐渐掌握有意识发酵酿酒的知识和方法,是历经了一个 相当漫长的时期的,这个时间段大致可追溯到约一万年至七八 千年的新、旧石器时代的整个跨越期。

三、人工酿酒的起源 第

人工酿酒,是粮食酿造形式的主要特征,是区别以往原始 宇 先民单靠野生瓜果做原料的古老酿制形式。粮食酿酒是中国酿 造文化的一个升华,是酿造技术成为人类的一种生产方式的重 源 要标志。同时也是人类文明进步过程中的一个伟大的发明创 “

在酒文化繁衍发展的数千年里,每个时代都在传颂着不同 中 时代的“酒神”,他们或是开创、或是改良、或是推广,都为 华 酒和酒文化的繁荣与发展作出了积极而又伟大的贡献。

(一)黄帝造酒

“酒之所兴,肇自上皇”(《酒诰》)。其观点认为粮食酿 酒之始源自中国民间传说中远古的三皇五帝(三皇为伏羲氏、 燧人氏和神农氏;五帝为黄帝、颛顼、帝窖、唐尧和虞舜)时 期。持此观点的另有西汉《孔丛子》的“尧酒千钟”;《神农 本草》的“神农时已有酒说”;东晋葛洪《抱朴子》“黄帝发 明酒泉法”;明张岱《在夜航船》“黄帝始作醴”等等大量文 史资料和记载。

人工酿造粮食酒的起始,是一个几千年来颇有争议且至今 毫无结果的历史悬案。本书值此说酒之机,笔者仅以自己的观 点认为,将人工酿酒的起源追溯并定位到黄帝时期,依据有 四:

- 追根溯源,以正其统

中国的慕古文化内涵在于“鉴古喻今”,即以已往的历史 成败为鉴,修订以后的行为准则。而“追根溯源、以正其统” 则正是中国历史文化在儒家思想渗透下的必然现象和产物,因 为几千年来儒家“纲常伦理”的道德观念在中国是一直处于统 治地位的意识形态,深受这种文化思想熏陶的华夏子民,从内 心深处对“正纲常、明人伦,追思祭远”有着无比深厚的崇敬 感和尊随性。在这种大文化氛围的影响下,周秦之际、诸子百 家,为了追溯华夏文明之源头,几乎把所有事物的起始,都附 托于古代传说中的黄帝或神农氏等部落头领身上或时代。例 如,传说伏羲氏发明渔猎畜牧等;燧人氏发明钻木取火等;神 农氏发明五谷、药材等;黄帝创造舟车、文字等。这一系列无 限尊崇远古始祖英明伟大的文化现象,就像虔诚的信徒把自身 感受到的一切好处都归功于上帝恩赐一样,深信不疑,而且常 以“历史久远、根源正统”为自豪。

诚然,华夏先民们认为三皇五帝既然能发明创造出诸如以 上等物,同样也能发明创造出酒。

- 进化使然,循序发展

据史料文字记载,古猿在距今约300万年至约20万年左 右的旧石器早期,只能制造和使用简单、粗陋的石器以及利用 和保存天然火种;而到了距今约20万年至约1万年左右的旧 石器中后期,他们则已经能生产出相当精致而又尖锐的先进石 制器械,并发明人工钻木取火等先进技术。为什么呢?因为他 们在不断地进化,他们能在劳动的实践过程中不停地总结和创 新,他们的知识和经验也在不断地进步和提高,所以,以同样 的道理引申,当他们最初由发现自然界里可以通过自然发酵成 酒(自然果酒)的现象而受启发,到逐渐掌握利用自然现象再 有意识加工成酒(猿酒或猴儿酒)的劳动实践,其本身也是在 不断的进化过程中探索与发展的经验积累。

依此发展规律引申,当他们继续进化到距今约五六千年的 侬 黄帝时期时,聪明、勤劳、勇于创新的华夏先民们应该是可以 在“猿酒”或“猴儿酒”的酿制基础上,发明研创出人工粮食 章 制酒的。

- 富裕的粮食是人工酿酒的基础保障

所谓“人工酿酒”,本意是指人们有意识地利用五谷杂粮,

通过加工、酿制,从而形成的粮食酒。利用粮食酿酒的先决条 小 件,就是必须得有富裕的粮食作物作为生产基础。众所周知, 中国的农业生产早在距今约六七千多年前的新石器早期,就已 醉 经有了相当规模的发展程度。

彖 据生物学与考古学家考证表明,在我国湖南曾挖掘出了一

万多年前人工栽培的水稻堆积层;在河南省郑县东关庙底沟人 们发现了属于新石器时期(仰韶文化时期,距今7000年左右) 的华夏先民种植的“麦子”;在浙江余姚发现了大量的属于河 姆渡文化时期(距今6800年左右)的人工水稻堆积层以及河 北武安出土的属仰韶文化时期的粟米等等,这些宝贵的资料有 力地证明了我国粮食资源发展的先期性和多样化。

农作物的大量收入,为人工酿酒提供了物质保障。

另外据考证发现,在大汶口文化(据今约6300-4400年) 时期的遗址中,挖掘出的大量古代瓷器中有三分之一的器具是 专用酒器和酒具。这说明当时的酿酒业在酿制、饮用和储存方 面,均已达到了相当专业的水平。同时也足以证明生活在距今 五六千年左右的黄帝时期,已经完全具备了利用五谷杂粮酿制 人工酒的条件。这是一个非常关键的问题。

- 特定条件下的酿酒原因

在农业发展的初期,粮食丰收后的储藏应是当时困扰原始 先民的头等大事。设想,由于自然现象和自身储存不善的多种 因素,经常会导致大量的储备粮食发生发芽、霉变等现象,这 样便产生了天然曲药,发生霉变的粮食再经雨浸、日晒等过 程,随即发酵成液体。这恐怕也就是无意识自然发酵成粮食酒 的主要起因之一。

人们在当时没有更妥当的办法继续大量储藏粮食的前提 下,结果可能有两种办法,一是顺其自然,被动地等待自酿或 废弃;二是积极主动产生大胆设想,根据以往所了解的自然酿 酒的方法,利用已经霉变的农作物大胆地加以探索性研究,逐 渐摸索出人工酿制粮食酒的新工艺。抑或是人们在粮食作物相 当富裕的情况下,积极、主动地开发研制粮食酒,调整食品物 质结构,丰富物质生活。

关于黄帝时期酿酒论的记载很多,其中《黄帝内经》尤 为仔细。

成书于春秋战国以至秦汉年间的医学古籍《黄帝内经•素 问》卷十四《汤液醪醴论》中有一段非常经典的问答。“…… 黄帝问曰:为五谷汤液醪醴奈何?岐伯对曰:必以稻米,炊之 稻薪,稻米者完,稻薪者坚……”单从这段对话的内容分析, 说明黄帝时期人们不但已经掌握了利用稻米酿酒的技术,而且 酿制方法也相当讲究。例如,“必以稻米,炊之稻薪” “此得 天地之和,高下之宜,故能至完;伐取得时,故能至坚也” (《黄帝内经•素问》)。诚然,岐伯寥寥数语,就以相当专业的 角度和水准阐明了酿酒过程中对选料、用火等的基本工序、要 求和相关理论,这说明当时的人们利用稻米酿酒的技术已有了 严格的要求和统一的标准。

至于《黄帝内经》这部古医书,虽然我们目前已经基本 认证其系后人托名之作,但书中撰写的广博的医理和行之有效 第 的良方是许多古代医学名家的劳动结晶却不容置疑,如果仅在 芝 人工酿酒的时间上考证,笔者认为如非科研,不妨见仁见智。 章

黄帝是一位千古称颂、万古流芳的人文始祖。相传在他统 治的时代后期,社会稳定繁荣,人民安居乐业。他率领广大人 箴

民群众除大力发展农业和以礼仪教化万民以外,还事必躬亲,流 或亲自参与了舟车、文字、医学、纺织以及音律算术等多项领

域的发明创造,为华夏民族奠定了五千年光辉灿烂的历史文化 中基础。

华 在这种与时创新、奋发图强的时代精神影响感召下,人们

醉 各个搞发明、人人争创造,他们通过认真分析和总结以往先民 皋 们不同的酿酒经验及方法,再加以革新创造,最终发明出利用 谷物发酵成酒的先进工艺,是完全可信的,至少笔者深以为 然。

(二)仪狄作酒醪

“仪狄作酒”的记载,最早见于秦代吕不韦《吕氏春秋》, 此后东汉许慎在《说文解字》“酒”条中,也记载了 “古者 仪狄作酒醪,禹尝之而美,遂疏仪狄”的文字。此后亦有蜀汉 学者以“古有醴酪,禹时仪狄作酒”(《古史考》)的观点认 为,仪狄就是酒的发明人。

关于仪狄其人,有人说他是夏禹的臣子,是专管帝王伙食 的官员;有说她是禹的女儿;还有的人说其是夏禹女儿的侍 女、手下等。自古众说纷纭,莫衷一是。因年代久远且无文字 记载,其出身皆为传说无可考证。但唯一能够达成共识的,就 是此人能酿制出质地醇美的酒醪。

仪狄是夏王朝初期杰出的酿酒大师已无可非议,但说其 “始作酒醪”(《世本》)的说法却并不确切。依据有二:一是 此书成书的年代与作者不详,而且,原书约在宋代就已丢失, 所有线索均无可考证;二是酿酒方法的发明创造应该是群策群 力、集思广益,在一定知识积累的基础上由无意识开发出来 的。就像电影《红高粱》片段中描写的那样,一缸本来已经 酿好的高粱酒,由于一个无知儿童偷偷撒进了一泡尿,意外地 却使一缸普通的高粱酒发生了 “质”的变化,酒质意外地更加 醇美、芬芳。俗话说“意外的发生,常能改变一种事物的本 质”。酿酒亦是如此。值得一提的是,书上说仪狄始作的是 “酒醪”,酒醪即是今称的“酒糟”,也就是“米酒”。按照这种 说法,仪狄创造的应该是米酒,亦或可以说此人创造的是在黄 帝时期酿制的稻米酒的基础上,加以改良或精益求精的换代产 品,即质地醇美的新型“米酒”。

由于其可能是创造性地加以改良和推广,使当时流行于社 会上的其他同类产品明显逊色不少,所以其新型米酒一经推 出,便“佳酿四海扬名,其人倍受尊敬”,遂千古流传、万世 留芳。

至于说“醴酪”,则是一种用畜乳发酵酿制成的酒。其时 间更早于粮食酿酒(大致可以追溯到距今八九千年左右)

(三)杜康造秫酒

“慨当以慷,幽思难忘;何以解忧,唯有杜康”(《短歌 行》),昔日孟德公一曲长歌,使杜康及杜康酒家喻户晓、千 年飘香。不但使杜康成为美酒的代名词,而且,人们也把杜康 推崇到了祖师爷的神位。

那么,杜康究竟是何许人也?

1.杜康其人

东汉许慎《说文解字》中记载:“古者,少康作其帚、秫 芝 酒。少康即杜康,卒葬长垣(注:即今河南长垣县城东南。长 J 垣县系全国著名的防腐蚀之都,厨师之乡,起重机械之乡)。”

众所周知,少康系夏王朝的第五位中兴之主。据记载,少康在 源 即位之前,曾有一段流亡的避难生活。大致是当少康逃至舜的 后代有虞氏部落时,曾被其任用为“庖正”,即专门负责管理 俺 厨房膳食工作的官员。当时餐厅附近有一棵参天大树,由于 树龄较长,中部早已枯朽。食宿时间一长,树洞内便被人们 华 长期倒满了残汤剩饭。谁知历经春夏,上边虽然污秽难闻, 醉 而下边渗漏出的液体却是清澈香浓、甘美异常。这个现象被 豢 杜康发现后大受启发,遂在以后的生活中勤加揣摩,最终创 造出美酒。民间有许多版本讲述其在流亡过程中“意外”酿 酒的故事。

对于这种解释,历代许多大家均不能苟同,也可以说是众 说纷纭、各抒己见。论点一,少康是不是杜康?据《客家姓 序》记载说:“周朝建制以后,封商代豕韦氏于杜地(即今 西安附近),后裔于宣王时称杜伯。后误遭屠戮,子弟避难,杜 国灭。散族遂称杜姓以隐。”按照这种解释,公元前2000年左 右的少康和公元前800年左右的杜姓康者绝对不可能是一个人 (至少从姓序和年代上是可以这样定论的)。论点二,少康不可 能是始作酒者?杜康是不是少康,我们暂且不论,反过来说, 即便他们是同一个人(即少康),那也绝不可能是酒的始作人。 因为少康是夏王朝的第五位中兴君主,而他的前辈“启”和 “太康”,都是因酒后失政而失去江山的。试想,其后辈人未 生,酒未造,他的前辈哪里有酒可饮?论点三,杜康究竟是何 时、何地人?关于记载杜康身世的资料文献众说不一、各不 相同。例如,有说他或“黄帝时人”(《文选》);有说或 “为汉时人”(《博物志》);或“为东周人”(《酒谱》)等, 以及“湖北宜城县人”考(《续验鸾录》)、“河南汝阳人”考 (《汝阳县志》)、“陕西白水人”考(《白水县志》)等等,更 是扑朔迷离、莫衷一是。无怪前世有“不知杜康何世人,而古 今多言其始造酒也”(《事物记原》)的疑惑和感慨。

杜康究竟是何时、何地人,于何时、何地酿制的美酒,因 非研讨,我们暂且不用去刨根问底,追根溯源,我们只要承认 杜康是三国时期以前(以曹操论杜康酒为例)的、非常著名的 酿酒大师就行了。

2,杜康作秫酒

“少康作秫酒”,是对少康酿酒品种的肯定。如果按《说 文解字》中明确提出的少康即是杜康的话,那么其做的也应 是“秫酒”。"秫”,即“高粱”,按照此种解释,杜康应该是 位高粱酒的创始人。众所周知,远古时期的五谷里边没有高 粱,高粱是粮食作物中继稻、黍、稷、麦、豆五谷之后在时间 上要晚出现的粮食品种,由于其里面含有一种叫“单丁”的、 能够散发香味的特殊物质,所以能够使酒液在色、香、味等各 方面都优于其他米类产品。杜康或许就是由于发现并合理利用 了这种物质,才使他的酒液及其他本人的名声鹊起、名垂千 古,被奉为酒神。

如今杜康河、杜康沟、杜康村、杜康泉、杜康庙等等以杜 康命名的遗址、遗迹遍布全国各地,“杜康”已成为中国知名 品牌,成为独具特色的传统酒文化之一。

综上所述,我们可以发现这样一条酿酒历史的传承链,即 远古自然界的自然酒——古猿人酿制的果酒——公元前三千 多年前黄帝时期人工创造的粮食酒——公元前两千多年前夏 或 朝仪狄改良的米酒——杜康发明创造的新品高粱酒等。通过¥ 这条传承链可以得出这样的结论:随着历史的进步,时光的推* 移,人类的进化,华夏历代先民们由受自然现象的启发到经过 智者们的研究创新、修正完善、精益求精,最终发明创造出千 源 古繁畅、博大精深的传统民族文化——酒文化。

“萌创酒类是偶然的,人工酿酒是必然的”。综观这么一项

复杂、浩大的历史创举,事实上是不可熊由某一个朝代的某一 中 个人来完成的,它应该说是历朝历代劳动人民实践积累的结晶

华 和人类智慧升华的结果。醉

彖 第二节酒的持续发展与醉舞•的形成

一、酒的持续发展

“若作酒醴,尔惟曲药”《尚书•说命篇》。如果说人们把 新石器时期的仰韶文化早期(约公元前4000年前)至夏朝初 期(约公元前2000年左右)的两千多年间作为中国酿造时期 的“启蒙期”的话,那么,从此以后酿酒业就算逐渐进入了 “成长期”、“成熟期”以至“昌盛期”。

殷商时期,我国劳动人民在原酿酒技术的基础上又发明创 造出了用曲药酿酒的新工艺。曲药酿酒的发明创造,是中华民 族酿造历史上具有划时代意义的伟大创举,具有里程碑意义。 据殷墟考古证明,殷商武丁时期(公元前一千多年前),劳动 人民就已经掌握了 “霉菌”生物繁殖的规律,可以用麦芽或谷 芽制曲酿酒了,开创了酿酒业的新纪元。到了周朝(公元前 11世纪至公元前256年),不但酿酒技术更加精进,而且从形 式上发展成为具有专业规模的独立手工业作坊。特别是周朝建 立初期,朝廷鉴于历史教训和便于管理,专门设立了 “大酋”、 ,,酒人”等管理、监督酿酒的官员。针对制作工艺流程有了统 一的、严格的管理和要求。据《礼记》记载:制作良醇必备 “秫稻必齐、曲药必时、湛炽必絮、水泉必香、陶品必良、火 齐必得”等标准。这证明当时从稻、麦等原料的选择到渍料、 蒸煮、用水、火候掌握以及装载的器具等都达到了相当专业的 水平。同时,政府对王侯将相、庶民百姓等一切子民何时饮 酒,饮酒的标准、方法、人数,饮酒不当所造成的后果以及控 制的方法(所谓“饮惟祀”、“无彝酒”、“执群饮”、“禁沉 湎”等)等都作了严格而详细的说明,并明文规定“以律为 戒,以法为准”(《尚书•酒浩》《乡饮酒义》)。

魏晋南北朝时期,酿酒技术又有了进一步的提高和发展, 人们不但已经发明了药曲酿酒技术,而且还发现酒与药的结合 对于疾病有良好的治疗和保健作用,于是便在酒曲、酒液中加 入植物药材,酿造出了集医疗、保健、养生于一体的“药酒” (《齐民要术》)。此后,由于“干酵母”和“红曲霉”等新兴 制酒原料和工艺的相继出现,使我国的酿酒业得到了空前发 展,进入了成熟以后的繁荣阶段。

如今,尽管酒的种类很多,但根据制作方法和工艺技术的 不同,大致可归纳为:利用谷物、薯类及农作物杂粮中淀粉和 糖的发酵,再行蒸馅的蒸馆酒;利用水果汁中的糖分自然发酵 制作的发酵酒和以蒸偶酒或食用酒精为主原料,再添加水、 糖、食用色素、食用香料等配制而成的配制酒三大类。仅以乙 醇为主,配合适量杂醇油、甲醇、醛类、酯类及有机酸等成分 就繁衍出了味道醇厚、营养丰富的黄酒,消渴解暑、滋补佳品 的米酒,补心健脑、益体养颜的葡萄酒,活血通脉、提神增食 第 的烧酒,利尿开胃、消暑和肝的啤酒以及十全大补、调治双兼 _ 的药酒,色泽艳丽的露酒等等。品种琳琅满目,风味各异,甘 孝 醇浓郁,异彩纷呈。

总之,随着酒的问世、普及和发展,它的食用、药用、经 源 济、文化、国防价值被证实利用。品种用途、制作技巧、工艺 流 原理相继专籍成书。例如公元前3世纪出版的《神农食经》,

公元533-544年的《齐民要术》,唐刘恂的《岭表异录》

中 宋代的《北山酒经》等,逐渐形成了体系完整的、独具特色 华 的、真正意义上的民族文化学科之 酒文化。

醉 随着历史的发展,酒与中国文化的结合愈来愈密切,上至

彖 真龙天子、王公贵族,下至兵丁将士、庶民百姓,几乎都和酒 结下了不解之缘。有酒必有嗜者,饮酒过量就会醉,醉酒后的 跌跌冲冲、东倒西歪、前俯后仰、失去常态的举手投足的形态 就为“醉舞”的醉形、醉态的形态形成提供了参考和依据。

二、醉舞的形成

“醉舞”,是酒与“武舞”相结合的产物,是一种独具中国 特色的民族文化之一,是一种融醉形、醉态与武术、舞蹈等诸 项艺术有机结合的“武体”形式。“醉舞”以“筋骨柔”为特 点的最早文字记载出现在西周末年(《今壁事类》)。秦汉时期 为宫廷的主要娱乐主体,隋唐后期则成为流传于民间并十分盛 行的大众娱乐项目。

醉舞在当时的几个朝代是非常普及的舞蹈之一,但其创作 根源,已不可考。根据推论,远古时期,原始先民在“鸯鸟攫 老弱,猛兽食颛民”(《韩非子•五蠹》)的弱肉强食的险恶环 境中,逐渐积累起生存、自卫、搏杀的经验。每逢祭祀或狩猎 收获的大型庆祝活动中,人们或“戛击鸣球、搏拊、琴瑟以 咏”,或“予击石拊石”(《尚书•皋陶谟》),手拍石鼓,奏起 音乐,跳起舞蹈,举手蹈足之间相互交流并演练搏杀时的技 能,这种既宣泄情感又能锻炼肢体的“武舞”在《商书•伊 训》及《礼记•月令》中均有记载。这种武舞在长期的发展 演变过程中,通过与酒的有机结合和创新,使之艺术升华,逐 渐形成别具一格的“另类舞蹈”。“酒助舞兴、舞壮酒威”,酒 与武舞在和谐、美妙地融合在一体的那一瞬间,人们创造性地 发明出了举世瞩目、远源流长且独树一帜的“醉舞”。

随着时间的推移,醉舞的表演由原来简单的动作模仿,慢 慢发展成为有一定动作规律、演练模式和丰富剧情的艺术。由 于其内容、难度逐渐加大,对演练者的身体素质的要求也就越 来越高,所以,表演者只有进行专业的、系统的艺术和武术基 本功以及醉体形态的训练,提高体美的和谐形象和演练技巧, 才能够满足人们的欣赏需要,体现艺术美感。

自古“武” “舞”是分不开的,与健身强体的目的也是一 致的。所以,醉舞与武术的结合,最终发展成为醉拳,也就自 然而然、顺理成章了。正如剑术套路演化成为剑舞一样,其道 理是相通的。只不过一个是由“舞”而为“武”,一个是由 “武”而为“舞",顺序不同罢了。

浏览1,354次