戳脚

戳脚属于北方武术,以腿功为主,被誉为“北腿之杰”。形 成于宋代,在明清两朝比较盛行。相传武松醉打蒋门神时曾使 用了戳脚里面的套路,戳脚因此民间传说又得名水浒门。最初 形成的戳脚其套路只有一种,名为九转连环鸳鸯脚,后由它衍 生出另外一个套路,于是将这两个套路分别叫做武趟子和文 趟子。

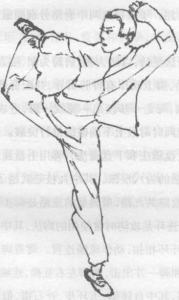

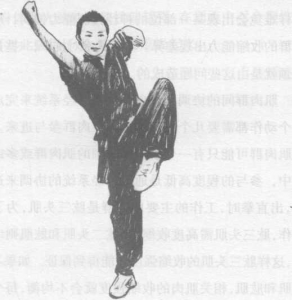

这种武术身法灵活,以腰为轴,肩胯为架,姿态中正;手上 动作由脊背带动,脚上动作有臀胯引导,并配合地趟招式;腿 法与步法向协调,每走一步便出一腿或一^脚,进攻时连击,手 与脚同时出击能同时对敌上下的破绽进行突破。腿法分为两 部分,分别是上盘腿法和下盘腿法,善用上盘腿法的为九枝 派,善用下盘腿法的为八根派。其中九枝是武趟子的套路,又 称为九番,每个套路共九路,最典型的三路是御步、勾挂连环、 鸳鸯脚等。勾挂连环是攻防时常使用的脚法,其中的招式和动 作都紧密相连、环环相扣,动作流畅连贯。鸳鸯脚是指进攻脚 悬空,进攻时手和脚一并出击,两脚左右互换,连续出击。八稂 是文趟子的套路,其中自转脚、玉环步、开石雷、似箭手等都是 比较典型的招法。武趟子刚劲迅捷,以长击和远击见长,姿态 矫健,动作舒展大方。文趟子柔中藏刚,以近攻短击见长,动作后来,有人在武趟子的基础上结合了翻子拳,形成一种全连贯,节奏紧凑,脚法灵活多样,手脚并用。

新的拳术,名为戳脚翻子。该拳法的手法采用翻子拳的招式技 法,脚法采用戳脚的拳法,行拳时同样手脚并用,无论是攻击 还是防守都做到一身多用,上肢防守上部攻击,下肢防守下部 攻击,出击时手到脚到,攻势密集凶猛。

拦手门

拦手门的起源有三种说法,一种说法主张该拳系是少林 拳术的一支,法由少林派弟子在天津所创;第二种说法认为该 拳系是四川本土拳法的一种;最后一种说法则认为该拳法产 生和形成于关东朝阳一带。虽然其起源现今已经无从考证,其 他在天津地区确已久负盛名,是天津传统的优秀体育健身项 目。该拳系属于长拳类,其拳法内容丰富,讲究内外兼修,修炼 这种武术养生、健身和技击融为一体。

拦手门中包括拳法、套路、器械、对练等。其风格特点是动 作朴实,动静结合,外柔内刚,攻防兼备;进攻时出手极快,爆 发力和攻击性强,直击要害,力求令对手瞬间败退;进攻手段 多样,长与短、横与直相辅相成,令对手难以招架。其典型套路 有操拳、拦手拳、翻拳、炮拳等。

练拦手拳先打基本功,如童子功、拳趟、拳式等。接着练打 桩,用以训练身体各部位的抗击打能力,以及肢体攻击技能。 练习套路时应进行长期反复的单独训练,加强速度、力量和运 气的技巧性和熟练度。

少林梅花桩也叫做梅拳。因其多在地面上训练行拳,故而 也被称作是落地干枝梅花桩。该拳法产生于明朝末期,盛行于 清朝中期。梅花桩有五大布桩图,分别是北斗桩、三星桩、繁星 桩、天罡桩、八卦桩。桩势也有五势,分别是大势、顺势、拗势、 小势、败势。梅拳无固定套路,拳法变化万千,出拳迅速,节奏 紧凑有序,动作连贯自如。少林梅花粧

梅花桩拳系不仅仅是一种技击技术,也是一种融汇了相 关物理、人体学乃至哲学理论的武术形式。文武双全一直是梅 花桩拳系的主要原则,根据传统的梅花桩教授方式,文场教¥ 和武场教学处于同等重要的地位。文化教学的内容包括拳理、 经文、医学、数学、文化修养等,文场教师负责教授弟子拳理, 维护教众团结,培养弟子们养成优良的拳派传统;武场教师指 导弟子的武术训练,包括拳法、技击技术和呼吸吐纳知识等。

梅拳的训练都在桩上进行,拳场每步一粧,针对步点、方 位、行步等内容的训练都很严格。

劈挂拳属于长拳类,以长击和远击见长,它又被叫做披挂 拳或抹面拳。劈挂拳强调肢体动作的收放自如,短打长击相结 合,并以长击为主。该拳系的内容丰富,徒手和器械拳术均有五、

劈挂拳

劈挂拳很早就形成了,流行于明朝中期。该拳系的腿法灵 活精妙,与拳术相互弥补各自的不足,可以用腿防守和进攻, 爱国将领戚继光曾在著作中对其拳法有过很高的评价。劈挂 拳将独立的动势与套路结合到一起,外在的拳术形式与内在 拳理内容相结合,以腰椎发力,上肢的动作由腰部带动引导, 气力相合;技击动作的幅度很大,以长打短,攻势迅捷,以快打 满,虚实结合,避强打弱;抓准时机,打起要害,连接出击。

劈挂拳的十八子字诀是滚、勒、劈、挂、斩、卸、剪、采、掠、 摈、伸、收、摸、探、弹、砸(锄)、擂、猛。其攻防技巧是,对于针对 上盘的攻击,用挂法抵挡;对于针对下盘的攻击,用劈法对抗; 对于横向攻势,采用拦法防御;对于迎面而来的进攻,则采用 搬抵挡。 '

昆仑派历史悠久,兴起于明末时期,该派最早集中在昆仑 山地区,后迁移至河南。昆仑派是道教流派,其武术技法别具 一格,内容丰富,包括徒手拳术和器械等。昆仑拳不仅是一种 技击拳术,同时也和其他传统拳法一样有着强身健体之效。该 拳法动作迅猛有力,形神兼备,手法变化多样,步法沉稳扎实, 手脚齐用,攻防并重。讲究使用巧劲,进攻凶猛刚劲,注重吐纳 呼吸之法。昆仑拳的独树一帜的特点将气功结合到拳法之中, 其代表性的气功的大雁功。该气功模仿大雁的姿态和飞行的 动作,用以调节气息,舒活筋血,能够起到预防疾病、强健身体 并将体能集中释放的作用。

青城派

青城派属于道家教派,相传其创始人是青城丈人。青城武 术发源于四川,四川省都江堰市的青城山,青城山是中国的历 史文化名城,也是道家的发祥地。“无为”是青城派代代相传的 武道要诀,修炼道法和拳法的弟子需经历三个层次,由低到高 分别是守中致和、了一化万,第三层次是万化归一、一归虚无。 另外,相传还有一个更高的口诀为诀中诀,但现已失传。

修炼青城拳法重在修心,而不重修身,主张无修而有修, 斯为大修;无成而成,斯为大成;无德而德,斯为大德;无有而 有,斯为大有。

龙行派

龙行派又被叫做五台派,起源于山西五台山铁林寺。龙行 派拳法形成时只有三掌,三掌的功夫虽然略显简短,但如果长 期反复练习,熟练掌握后就能在实战中巧妙应用,继而演化出 千变万化之势。龙行拳法的思路简单,招式直接,爆发力强,使 用寸劲和巧劲,气势凶猛。五台山地区除了流传着龙行拳外, 当地的五郎棍和鞭杆也很精妙,极具地方代表性

、岳氏连拳

岳氏连拳相传由南宋著名爱国将领岳飞所创的岳氏散手 演化而来。岳氏散手由上盘三手、中盘四手、下盘两手,共九手 组成,其手法为左右手互换散练。在后期的发展中,原有的每 一手都扩展到二十手,于是岳氏散手发展到一百八十手。岳氏 散手的步型为侧身半马步,前进步法是以脚尖为轴,由外向内 沿着弧形轨迹钩盘。到了清朝,河北人刘仕俊将岳氏散手改创 为一种连拳,名为岳氏连拳。他将散手归纳出八母势,并创 编出几种套路,进行连贯出击,因拳法子母相生,故而又 被称为子母拳。

岳氏连拳有八个套路,分别是挣捶式、进退连环式、回身 靠挤式、拦腰捶式、双推手式、捆锁靠挤式、琵琶式、研肘架打 式等;每个套路中最多包含五式或六式,左右手轮流出击,连 贯顺畅,节奏紧凑;主要的手法有捆、拿、锁、靠、推、打、刁、捋 等;步法采用直线前进和后退的方式;力量刚中带柔,以刚为 主,讲究气息的调节。

、三皇炮捶

三皇炮捶是北少林拳法,由嵩山少林寺的普照和尚所创。 该拳法属于内家拳的短打类,其技法灵活、朴实无华,动作特 点为刚健有力,步法沉稳,套路精悍,内外合一。因其出拳的爆 发力强,捶落如炮,故而称为三皇炮捶。该拳法有比较强的攻 击性,同时还具备强身健体的效用。

八拳

八拳形成于清朝中期,相传是参考鹤斗的姿态和动作,并 结合技击技术形成的一种象形拳。八拳的风格刚猛,讲究步 法、身法和拳法的协调统一,其动作招式平实朴素,攻防有序, 但手法的结合方式往往令人感到出其不意。

八拳属短打类,讲究近身攻击,沾手即打,手法包括单鞭 手、双鞭手、父子手、大车轮、小车轮等;比较有代表性的套 路是沾衣跌、三步凌、五步凌等,很少使用腿法,而且其跌 法别具一格,同时具有攻守之用途。

绵拳

绵拳的起源无从查证,相传明朝时便有人练习,已知其最 早在民国时期的上海传播,现今是上海市的非物质文化遗产。 绵拳又叫做连贯绵拳或延手,该拳法以绵密持久的动作状态 而著称,动作绵软连贯,运动轨迹处处可见圆形和弧形。技击 中刚柔并济,长短并用,得势后发动连击,力量刚劲,使用巧劲 •

寸劲,爆发力强。绵拳注重步法沉稳,重心稳固,由腰部发力, 讲究呼吸吐纳的技法,攻守转换自如。

第三节中国武术兵器

我国的武术兵器种类繁多,大小不同,造型各异,用法和 功能也是五花八门。纵观中国几年前的兵器发展史,可发现其 形成和演变都与我国的文化和科学发展有着紧密的关系,从 兵器的用材、锻造工艺、样式尺寸、用途用法,以及名字中可以 看得到各个历史时期的文化特点。兵器是与武术共同发展起 来的,两者不断相互影响和促进。

武术的兵器绝大多数为冷兵器,从新石器时代、青铜器时 代到铁器时代,这些武器的形制随着社会的发展在不断发展 变化着。有些用于砍、刺、砸,有些则用于切、划、击打等用途, 兵器的用途除了防身就是攻击,刀、剑、棍、棒、枪、戈、矛、戟、 弩等兵器的发明和发展与战争的关系都是十分密切的。

在原始社会时期,人类为了狩猎和得到更好的生存环境 制造生产工具和武器,典型的工具是弓箭。到了新石器时代晚 期,人类制造兵器的工艺得到了改进,已熟练掌握磨制石器。

由于铁器的出现,强度更高更锋利耐用的铁制兵器逐渐取代 • 了青铜兵器。战国时,铁戈和铁戟逐渐取代青铜戈和青铜戟, 铁剑逐渐取代青铜剑。此后,中国的兵器不断发展和演变,种 类增多,攻击性也更强了。唐朝时普遍使用的兵器是弓箭和横 刀,宋朝时主要使用刀、枪、棒和锤等。他们用兽骨制造矛、剑和匕首等,把石头打磨成石矛、石斧、石 钺、石锤等,主要用于狩猎和部落间的战争。青铜器时期大约 是从夏朝开始的,延续到春秋战国时期。那个时期的青铜兵器 主要用于战争,进攻类青铜兵器有弓箭、戈、矛、钺、大刀、短刀 和短剑等。铁器时代从东周晚期开始,春秋时就已出现了粗糙 的钢剑。那个时期制造的主要铁制兵器有刀、剑、戟、矛、斧等。

中国武术博大精深,武术种类众多,所使用的兵器更是庞 杂纷繁,难以计数。武术兵器与武术一样都是我国珍贵的文化 遗产,体现了中华民族的伟大的创造力。下面从其用途、材质、 命名方式、寓意等几方面做一下大致的归纳。

古人的生活和生产工具都能用作兵器,比如农耕用具铁 镐、铁锹、铁铲、铡刀等,伐木和劈柴用的斧头,其他一些普通 的生活用具,如扫帚、扁担、菜刀、剪刀、织布梭、铁筷子、竹笠、 长烟袋、大杆秤、铁锁、铁扇、挎虎篮、板凳、马架、绳索、金刚 凿、夺命钎等都可以用于搭配武术锻炼身体和防身。

用金银打造的兵器有金钱枪、金钱锤、金钱镖、凤翅镏金、 银丝鹿角棒、八楞紫金锤等;古代的文化用具也可作为兵器, 如状元笔、判官笔、铁算盘、铁印、铁砚等;古乐器用作武器的 有铁琵琶、铁笛、铁钱、链子铙、阴阳钟等。

我国的兵器名字很多都富含寓意,有些依照兵器的造型 取名,有些与兵器的威力有关。寓意天地的有倚天剑、量天尺、 天荷凤尾镡、地行双橛、山河带、赶山鞭等;寓意星辰日月的有 太阳针、月牙刀、乾坤日月刀、日月牙、三星刺、五星骨朵锤、八 卦七星杆、七星剑、流星锤等;用自然现象喻意兵器威力的有 风火轮、火焰枪、掌心雷、雷公锤、云头刀、雷震等;用植物取名 的兵器有铁莲花、八岔树、铁橄榄、铁蒺藜、梅花钩、梅花针、草 镰等;取动物昆虫为名的兵器有大鹏鸟枪、鹰爪鸳鸯镖、蝙蝠 镖、追风鹤、虎爪双抓、狼牙棒、鹿角钩、蜈蚣刺、蝴蝶双刀、蛇 矛、蛇形剑、蛇形钺、乌龟圈、乌鳘圈、铁蛤蟆、鱼王槊等;另外古时女性的生活用具和装饰用品也可作为兵器,如宫天 梳、宝镜、金钗、铁手镯、铁如意等。还有以人体器官命名的,如铜头铁身娃娃槊、男女童子槊、独 腿铜人、铁拳窝、指剑、手盔、掌槊,铁拳头等。

人体要害与薄弱部位

身体的有些部位在受到外来压迫或击打后,给人体造成 的危害相对较大,这些部位被称作要害和薄弱部位。伤及某些 要害严重时可造成死亡、瘫痪、骨折、昏厥,症状较轻者可能会 暂时丧失活动能力、眩晕、疼痛等。除了这类致命性区域之外, 身体的一些薄弱部位也会因为受到打击或压迫,出现不同程 度的不良症状。在正规的武术和散打比赛中,一些要害和薄弱 部位是禁止击打的。生活中遇到歹徒袭击时,可视情况选择击 打此类部位,以求有效遏止对方行动确保人身安全不被侵害。 下面对身体的要害和薄弱部位进行简单地介绍:

颈部以上大致有八个部位是身体的要害和薄弱部位。分 别是太阳穴、眼睛、鼻梁、腮部、耳门、喉、头内动脉和后脑。太 阳穴受到重击后可能导致死亡,轻击会导致反应能力下降和 眩晕等;眼睛受到重击后可能会导致失明,轻击会损伤视网 膜,导致视力下降,视线模糊;重击鼻梁会导致鼻骨断裂或错

躯干大致有五个要害或薄弱部位,分别是心脏、腋下、两 肋、胃部、腰部。重击心脏部分将造成昏厥,轻则将致使血液流 通不畅;重击腋下将导致肋骨断裂或伤及内脏;肋骨受到重击 •位;重击下颌会造成下颌关节脱臼或骨折;重击耳朵可能会造 成耳聋,轻击则会令听力下降或导致眩晕和视线模糊;重击喉 结会令其断裂,轻击则会导致呼吸困难,浑身乏力;颈动脉受 到重创后可能导致死亡或昏迷,轻击致使心率减缓,血压下 降,会出现眩晕、胸闷和乏力等症状;重击后脑将导致昏迷,轻 击会造成呼吸不畅,动作迟缓,身体失去平衡。

可能会骨折,也可能导致内脏器官损伤;吸气时,胃部受到重 击将令呼吸受阻,严重时导致昏迷;重击腰部可能导致内脏器 官受损,轻度打击会带来疼痛。

下肢大致有六个要害或薄弱部位,分别是下阴、尾骨、髋 骨、膝侧、胫骨和脚踝部位。重击下阴将导致昏迷,轻击引发疼 痛;重击尾骨会损伤中枢神经,造成下肢麻痹,甚至是瘫痪,轻 击则会引发疼痛;髋骨受到重击后,下肢活动受到影响;膝侧 受到攻击将会导致韧带损伤,两腿活动受到影响;重击胫 骨导致骨折,轻击引发剧痛;脚踝受到攻击将致使两腿和 脚活动受阻。

在格斗的一次进攻中,只有打中了对手身体的某一特定 部位,那么此次进攻才算成功完成。进攻中将压迫力和打击力 施与对手身体,其杀伤力只是体现在肢体接触的着力点上。而 格斗中进攻和防守的动作只是途径,为双方争夺对方身上着 . 力点的机会才是最终的目标。防守是避免对手获得攻击着力 点的方式,进攻是争取攻击着力点的途径。着力点的位置、施 力的角度和大小都与伤害程度密切相关,这几点也是格斗中 该主义的内容。第二节格斗实践中的“分解”意识

用不同的方式、力量和角度攻击固定的点会得到不同的 效果。在实战中,除了接触到对手身体的进攻外,令对手摔倒 在地和撞击外物时也会给其身体造成不同程度的影响和损 坏。不论是拳击、腿击、脚击或是其他部位的攻击,不同攻击类 型的力点也是不同的,用直拳攻击时力点在拳面,用外摆拳时 力点在拳背;使用侧踹攻击时,力点在足跟部位,使用鞭腿攻在格斗中,技法的施展受速度与距离,也就时间与空间的 影响,这两者之间的关系是成反比存在的,两者是此消彼长的 $系。在格斗中,利用时间来缩小空间是最直接也最常用的。 下文将以着力点为核心,以时间和空间为内容详细分析进攻 和防守中的分解意识。击时,力点在脚背部位;摔投对手时,力点在支点上。

一、防守中的“分解”意识

两方格斗时,空间变化直接影响着力点。所谓空间变化, 具体来讲就是指两人之间为止关系,身体的位移在对抗中是 每时每刻都在发生的。对于防守方来讲,应做到即时跟随或牵 制对手的空间位移,令对手难以获得进攻所需的空间。这种意 识就是格斗中的“分解”意识。可使用的控制方式主要是自身 的迅速移位,用时间差来获得空间差,从而争取到反击的时 机。例如,当攻方善于短打时,守方可通过身体移动拉开与对 手间的距离,此时移动速度要快于对手的位移与出手速度,空 间距离拉开后,攻方便无法发起有效攻击,此时守方就可以暂 时避开进攻,从而取得反击的时间。当攻方善于长击和远攻 时,守方可通过拉近或拉开更远的距离来达到防守的目的,只 要脱离了对手的有效攻击范围便能够获得反击时间。该分解 意识实际上是以空间换时间的防守策略,格斗中的利用率非 常高。

面对攻方的进攻,守方主要准确判断其出击的着力点,然 后进行有针对的闪避、格挡或化解,就可获得防御效果。而不 需要过多注意与着力点有关的其他动作,这样防守的精力就 可以得到更高效的应用,注意力放在关键环节,观察力和判断 力得到了充分提高,防守效果也将有所增强。例如:当攻方的

直拳迎面而来时,守方集中注意力分析着力点,并迅速做出判 断。当直拳的力点在拳面,其方向是朝向头部,此时只要快速 侧头,避开对手的直拳就可以了。当判明攻方的着力点只有这 二个,就无需身体后移或做其他动作。当攻方侧向踹击时,可 避开着力点,也可改变着力点的运动方向。如果选择后一种应 对方式,只要主动出招击打其进攻脚的脚面即可,击打的力量 和角度按照实际情况而定,以确保能够顺利破坏进攻为准。当 对方欲实施摔击时,应马上找出对手的支点,然后迅速改变其 支点的位置破坏对方的施力重心。对手与自己身体的相接触 的部位中,静止不动且紧贴在一处点就是支点,具体可通过步 法和身法来改变支点位置。

中国武术中最主要的防守技巧便是“破其一点,不计其 余”,简单来讲就是打破着力点,无需注意其他,这种技巧可将 注意力高度集中起来,提高防守效率,有效节省时间和体力, 从而获得反击的时间和机会。

进攻中的反“分解”意识

中国武术中的进攻讲究连贯性,一气呵成和行云流水的 进攻是所有习武者想要达到的最高境界。棋逢对手时,进攻的 难度必然会加大,对手的分解意识强,具备高超的防守能力, 这种情况下如果想获得有效进攻,最直接的方式就是针对对 方拆招的速度加快出击速度并调整出招频率。这种方法即“反 分解”意识,守方利用空间争取到时间,攻方则利用时间换取 空间。

对实战情况进行分析判断时,格斗者需要执行两类反应, 一类是大脑反应,另一类是身体应激反应两者既要结合,也要 • 独立,这两类反应需要占用一定的时间。因此,提升反应速度, 对于攻防双方都非常重要。

提高反应时间的最有效途径是增强应激反应能力。肢体 的动作不全是需要经过大脑分析、下达指令后执行的。人体的 应激反应之所以是最快速的,是因为它是一种不用思考驱动 的条件反射能力。例如,人体内在遇到非常可怕的事物时会自 然分泌激素,刺激身体迅速做出反应,通常在人脑还未及反应 时,身体自动会产生应激反应,迅速反击或逃避以化解危险。

在最初的训练中,训练者有意识地分析、判断和执行攻方 动作,其目的性很强。不论是动作的创造和设计,还是运用和大脑需要通过较为严谨地思维活动才能进行,这属于大 脑的有意识反应。

经过一段时间的训练后,身体在某种情况下会习惯性做 出反应,这种反应速度快,应力强。例如,针对某一特定套路进 行了长期的训练后,再次训练时只要有意识地做出前几个动 作,后面的招式动作会自然而然地接连做出,而无须回忆下一 个动作是什么。这种情况下,大脑并没有参与其中,如此一来, 反应时间就缩短了。虽然应激反应能力很重要,但在实战中仍 然需要有意识的大脑分析能力做出判断,尤其是与技击水平 较高的对手格斗时。由于对方的力量和技术水准都比较高,为 应对高难度的进攻,精准的分析和判断是非常有必要的。

在实战中,有意识地大脑反应和无意识应激反应两者缺 一不可,它们是相辅相成的关系。良好的应激反应是基础条 件,有了它,大脑才能获得充足的时间来进行有意识地分析判 断工作。习武者应提高对长期和反复训练的重视程度,同时在 实战中培养分析和判断能力,将有意识和无意识结合起来。只 有这样,武功才有可能达到在正面对抗和意外发生时都能理 想应对的境界。

除反应时间外,身体的动作也所占有很大一部分时间。武 术格斗的外在表现形式是动作,执行动作的时间是取胜的重 要因素。守方之所以有机会化解攻方进攻,主要是由于其防守 速度超过我方的进攻速度。只有具备了比守方更快的速度,才 能获得有效攻击。动作快除了指有单一动作的迅速,还包含出 击频率的快速。连续快速的进攻缩短了守方分解着力点的时 间,赋予着力点更多变化增加了守方的分析着力点的难度。将 以上这些技巧结合起来使用,会令对手的防守进入一个艰难 的境地。

进攻的速度提高后,对手的防守时间便减少了,我方由此 争取到的时间可供进行下一阶段行动的思考,为后面要进 行的攻击或防御做好准备。同时,快速进攻除了能够起到 “反分解”的作用外,还可增加突然性的杀伤效果。众所周知, 防守建立在对攻击方行动诸元的判断之上,这意味着攻击速 度的陡然加快,力度加大,杀伤力也就越强。训练时,应尽可能 提高身体移动和动作的速度,以增强攻击力度。

对抗性是格斗的基本属性之一,受到攻击和防御攻击都 是格斗中的必然过程,因此,如果对身体伤害怀有恐惧就无法 进行这项运动。人类的安全需求是所有需求中最强烈的,当人 身安全受到威胁时,逃避是心理和身体上的本能反应,而胆怯 就是在保证人身安全这种本能的基础上产生的。胆怯是进攻 和防守的最大障碍,克服恐惧是习武者最首要的训练内容。第三节破其一点不计其余

激烈的对抗需要强大的心理素质作为支撑,而技击攻防 能力则是保证对抗中取得优势的条件。具备良好技击攻防技 术的格斗者的心理素质相对也比较强,但这种反应并不是所 有时候都真实,这一点从技术还不扎实的初学者身上体现得_ 比较明显。自认为有一定技术水平的初学者们,常常会因为自 信较为充分而采取主动进攻,但由于技击技术还欠精湛,以至 于其进攻的有效性大大降低。进攻时经常会因基本功不扎实 出现失误,给对方留下了可乘之机,对抗进行不长时间后就会技击攻防技术的关键是对于格斗的认识,只有真正理解 和充分运用各种技巧才能持续掌控对抗的主动权。两方格斗, 心理上的不畏惧和身体上的不后撤是前提,但更重要的保证 是技术上的可靠。灵活运用“分解”意识,结合技战术瓦解对手 的进攻,这才是格斗中的获得更多进攻机会的主要手段。只有 在心理和技术上同时有充分准备才能战胜对手,这两方面有 着紧密的联系,是相辅相成、互为因果的。在实战中,气势和实 力是这两方面最直接的体现。陷入劣势,在对手频繁的进攻中,其攻防动作和套路会变得愈 发混乱单一,连续受到攻击后即使没有很快败北,心理上也不 免会产生畏惧。

初学者在格斗中往往有这样的经验,对手发起一次攻击 时,即使只出一拳或一腿,都会产生整个身体都受到了威胁的 感觉。尤其是遇到对手发出力度和幅度较大的进攻,其攻击范 围似乎包括了整个身体。在这种情况下,潜意识中预感到只有 全面防守才能避开危险,其实这种判断并不一定正确,是强烈 的恐惧感带来的。恐惧令自身无法形成正确的防守意识,遂将 全部精力都放在防守迎面而来的进攻上。用这种方式防守,其 身体的活动部位多,动作幅度也很大,将会给体力和心理带来 极大的压力,使得防守任务本身变得异常艰难和艰巨。虽然这 样的防守会给人以全面而安全的错觉,实则却是广泛而不精 确的,防守达不到应有的效果,对手的进攻却能从中获得其他 的破绽而进一步队防守方造成伤害。

这种情况的形成原因其实并不复杂。首先,恐惧让人产生 错觉,心理上的压迫感无形中提高了攻击的危险性,扩大了杀 伤范围。防守者迫切需要防守周全,恨不得调动身体的全部部 位和所有神经,这样便使身体和精神负担加大了。而人的精力 是有限的,这种全方位的防守并不能较好地针对当前情况时, 会因为过度耗力而使整个身体的活动变得迟滞而僵硬。全面 的后退是这类格斗者的习惯性防御方式,对手的每一次进攻 在他们眼里都是相似的,而防守也变得几乎没有太大区别。可 实际上,进攻者的每一招和每一式通常都有其针对性,其进攻 的力量、方向、角度,以及攻击的部位都是有章可循的。当防守 者不能认真观察对方的动作,无法判断着力点的时候,为确保习武者应学会观察对手整体的动作趋势,灵活运用“分 解”意识,提高防守技术和心理素质。防守能力提高后,恐惧感 也会自然消失。反之,克服了恐i惧感,精神状态变得冷静沉着, 观察和判断能力也会随之增强,防守动作有了明确地针对性, 防守效果自然就能够提高。可见这两者是相互转化、互为因果 的,训练时这两方面的内容要同时进行。完全,就只好扩大防守范围,增加防守力度,导致防守变得全 无章法,动作笨拙混乱。比如对手发出直拳和摆拳时,防守者 会采用后退和下蹲等极为被动的方式;防守鞭腿和侧踢时,因 为没办法快速后退,防守者慌不择路,最后只好使用手臂格 挡;当对手手持器械进攻时,其防守方式始终是逃避,致使自 己陷入毫无反抗能力的境地。

一、武学中的用脑

身体执行大脑的指令才能够活动,身体的哪一部分,以怎 样的方式活动由大脑控制,包括方式、方向、幅度,以及力量的 大小等。不过人的力量除受大脑的主观控制外,还受到身体本 身的限制,最主要的因素是肌肉束的大小与收缩的能力。虽然 肌肉的各方面情况对于发力大小有着至关重要的关系,但也 不可忽视了大脑的控制作用。

体力经过锻炼可以获得强化,在日常生活中,人的力量输 出状态在不断变化着。负担不同重量的物体,大脑会发出使用 不同力量的指令。为了节省体能消耗,大脑通常只给发力部位 及周围神经下达指令。例如,需要用手拿某样轻的东西时,大 脑指挥手臂肌肉收缩拿起东西,其他部位不在其中或很少参 与其中。人的肌肉锻炼如果不够全面,这种限定性使其经常使用单一部位的肌肉。时间长了,大脑的一部分神经得到发展, 而另一部分神经和肌肉经常不用,便会停止或缓慢发展,抑或 退化,这是符合生物进化法则的。经常使用的部位不仅肌肉较 发达,而且控制其运动的大脑区域的神经元也较多,这两者的 优势将会随着时间的推进变得越来越明显,大脑对于不同身 体部位的控制力也会出现明显的差异。研究可知,不经常使用 的肌肉,大脑下达了用尽全力的指令后,其肌肉纤维的活动只 能达到百分之五十;而常使用的肌肉,其肌肉纤维的利用率可 达到百分之九十。这是大脑神经元发达和神经协调功能共同 作用的结果。

浏览1,046次