1.1研究依据

1.1.1体能是优秀男子散打运动员比赛取胜的重要因素

散打运动是中国武术的重要组成部分,在比赛形式上继承 了传统武术的打擂台方式,在技术动作上融合了传统武术各家 之长并加以归纳整合。区别于武术套路的表演性质,散打运动 是两人同台进行的真实对抗,技击实用性是它的主要特征。散 打运动的推出,是国家层面推广武术运动及弘扬武术文化的必 要举措⑴。从1979年原国家体委在北京体育学院、武汉体育学 院、原浙江省体委试点至今,经过三十多年的推广发展,在几 代武术人的不懈努力下,取得了瞩目的成绩。作为世界范围内 水平最高、规格最高的散打运动单项比赛,世界杯武术散打比 赛的举办,在世界范围内拓展了散打运动的国际知名度。散打 相继成为城运会、全运会、亚运会、东亚会、青奥会、武术世 锦赛的正式比赛项目。2016年1月,在原国家体育总局武术运 动管理中心授权下,由中国武术协会和北京中武利百文化体育 发展有限公司联合主办的“散打天下——中国武术散打职业联赛”,再次将散打运动推向了新的高度。

随着散打运动的推广发展,在借鉴相关格斗项目技术的基 础上,散打运动技术日趋完善,运动员技能整体上有了较大提 高,比赛中运动员的对抗更为激烈,胜负只在毫厘之间,这在 优秀散打运动员中表现得更加明显。由于多年相似的省市专业 队训练实践,运动员技术趋于同质化,技术水平基本接近,应 该在优秀运动员技术精雕细琢的前提下,重视对竞技能力及运 动成绩有较大影响的体能的训练。按照项群理论,散打运动隶 属于格斗对抗项目,相关研究表明,运动员的体能和技能在格 斗对抗项目的竞技能力中居于核心地位,可以说,二者对于运 动员竞技水平的提升乃至运动成绩的改善几乎具有同等重要的 作用⑵。优秀散打运动员较之普通运动员,特长技术突出,技 术相对全面,在其他条件基本相同的情况下,只有具备充沛的 体能才能保证技能充分发挥,因此,体能优劣就成为决定比赛 胜负的重要因素。

1.1.2散打运动竞赛规则的导向对运动员体能提出了 更高的要求

对于任一体育项目来说,竞赛规则和技术之间具有密切的 关系,竞赛规则引导技术发展,影响着教练员和运动员的训练 实践。竞赛规则的修改势必使运动技战术等产生相应的改变。 散打运动发展至今,竞赛规则经历了多次调整。分析之前多个 版本的散打竞赛规则,总体来看,技术发展或训练比赛中出现 的新情况促使竞赛规则不断趋于完善,反过来,竞赛规则的修 订也指引着散打运动向着更好的方向前进。例如,最新散打运 动竞赛规则将以前运动员比赛场上规定的8s的消极等待时间 改为5s;更加倡导积极进攻;规定即使双方运动员比赛得分相 等也不得判平局,必须根据场上的具体表现(主动攻击次数或 主动攻击意识)判出胜负;还有动作采用累积得分等。2016 年初以全新面貌开赛的“散打天下——中国武术散打职业联 赛”竞赛规则较之以往也有了较大改变,放开了肘、膝的击 打,区别于锦标赛的得分制,采用了格斗对抗项目国际上通用 的减分制规则。减分制规则与得分制规则最大的不同在于,它 不单计算双方一拳一腿的得失,而且还会从伤害程度、主动进 攻意识、技术全面性、对攻意识和激烈程度及对比赛节奏的把 握等多方面综合判定比赛胜负。减分制最大的特点就是鼓励选 手重击、提倡激烈的对攻击打。通过对比分析以上两种散打比 赛竞赛规则,无论是缩短消极等待时间,抑或是鼓励主动进 攻、对攻及重击,共同之处在于对运动员的体能提出了更严苛 的要求,规则修改后运动员赛场上拳法、腿法技术动作运用比 例大幅提高,带有一定战术性目的的消极搂抱情况降低,主动 进攻动作或主动进攻意识增强,比赛节奏更快、比赛观赏性更 强等,都需要运动员具备较好的体能水平。总之,必须更加科 学地加强散打运动员的体能训练。唯有良好的体能基础做保 障,才能更好地适应规则,争取比赛中的主动⑶。

1.1.3优秀男子散打运动员体能训练缺乏系统理论研究

“体能” 一词最初源于美国,引入我国时间较晚。经查 证,1988年版的《项群训练理论》中开始出现“体能” 一 词,之后体能研究逐渐增多。随着体能研究的兴起,在借鉴国 外体能训练在竞技体育及职业赛事成功经验的基础上,我国竞 技体育运动训练中也引入体能训练,日益重视体能训练对提高 运动成绩的重要作用。各运动项目体能训练实践的开展,反过 来又促进了体能的相关理论研究。近年来,不少学者、专家对体能训练进行了较全面、系统和具有一定价值的研究。通过对 体能、体能训练、散打体能训练研究现状等相关论文的检索、 整理、归纳、分析表明:体能训练研究成果在近几年增长明 显,主要围绕优秀运动员特征进行研究,且以奥运项目为主, 重复性研究偏多,具有一定创新意义的研究相对缺乏,研究内 容集中在体能训练、专项体能训练、体能训练过程的诊断与评 价等方面。相比其他项目的体能训练,总体来看,散打体能训 练的研究整体偏少,且内容主要集中于优秀散打运动员体能评 价及选材、体能训练理论综述、体能训练过程中生理指标的监 控及体能构成中某一项运动素质,发表于核心期刊的研究成果 数量占总成果数量比例较低,整体研究质量较足球、篮球等运 动项目欠佳。目前,体能训练对于格斗对抗项目(包括散打) 的重要性已得到广泛认同,但通过梳理散打体能训练研究成果 可知,优秀运动员体能训练的干预研究较少,理论研究滞后于 训练实践需要,较缺乏可以借鉴的科学合理的体能训练体系。 因此,从理论上建构优秀男子散打运动员体能训练体系迫在 眉睫⑷。

1.1.4优秀男子散打运动员体能训练实践有待完善

随着我国武术散打运动国际影响力的与日俱增,各种国际 赛事、商业赛事逐渐增多,不同国家、不同搏击项目运动员 (特指中外对抗赛之间的选手对抗)的交流比赛日益频繁。通过 国际比赛中和国外运动员的交手,使我们明确必须加强运动员 的体能训练,才有可能继续保持我们的技术优势。目前全国四 十多个散打专业队中,仅有山东、河南、江苏、安徽等配备了 专门的体能教练,整体比例偏低。究其原因有二:一是主观层 面,体能训练重要性还未达成广泛共识;二是客观层面,缺乏 系统的优秀散打运动员体能训练体系。经访谈得知,在已安排 体能训练的专业队中,体能训练的课次比重仅次于技术训练, 且教练员、运动员逐渐认可体能训练在优秀散打运动员训练实 践中的地位。以山东省散打队日常训练计划为例,每周除去周 日的调整放松课和6天训练日中的1次调整课、1次球类课,还 剩下5天共10次训练课,技术训练课安排6次,体能训练课安 排4次,其中包括2次力量训练和2次有氧(无氧)训练课。 从该训练计划的安排中看出,体能训练课次的安排仅次于技术 训练课,两者课次非常接近。在体能训练中,主要以力量和耐 力(有氧、无氧)为主,缺少速度、灵敏等其他运动素质的训 练,且以上两项素质的训练多以一般方法进行,较少有针对技 术动作设计的专项体能训练方法。为更加客观地了解目前优秀 散打运动员的体能训练情况,笔者参阅了国家散打队2014年夏 训一周的训练计划。经对比分析,看出在体能训练中,国家队 和山东省队的训练思路和安排基本一致,即优秀运动员的体能 训练缺乏在重点运动素质基础上的全面性、系统性,缺乏符合 散打运动项目特点、专项技术动作特征和优秀运动员技术水平 的更加科学的体能训练体系。

1.2研究目的与意义

1.2.1研究目的

本书研究目的是对体能概念进行整理、归纳、分析,在前 人研究成果的基础上,根据研究需要界定本书中体能的定义和 构成,厘清目前散打运动体能训练、优秀散打运动体能训练等相关方面的研究现状,根据散打运动项目专项特点和优秀散打 运动员体能特征,基于相关学科的理论支撑构建体能训练体系 并进行实证分析,为我国优秀散打运动员体能训练提供科学 指导。

1.2.2研究意义

国外对体能训练研究较多,主要以竞技体育运动训练体能、 健身体能两方面的研究内容为主。相比于国外,国内体能训练 研究质和量相对较弱,尤其是关于对抗性项目(包括散打)体 能训练的理论成果相对缺乏。为确保我国武术散打在世界上的 领先的地位,本书基于运动训练学、运动生理学等学科视角, 结合散打运动项目特征,对我国优秀散打运动员的体能训练进 行系统研究,具有重要的理论和实践意义。

理论意义

从理论角度来看,本书对优秀男子散打运动员体能训练进 行了科学规范的理论与实证分析,在一定程度上拓展了当前的 研究方向,丰富了优秀散打运动员体能训练研究的理论内容, 具有一定的理论研究意义。

阐述优秀男子散打运动员体能需求,为体能训练提供 理论支撑

运动项目不同,体能需求亦有所侧重。武术散打运动属于 格斗对抗性项目,具有该项群的共性。同时由于拳、腿、摔的 技术特色,与拳击、跆拳道等项目还是有着明显的区别,具有 自身显著的项目特征及体能需求。优秀男子散打运动员体能训 练的前提,必须明确比赛中具体的体能需求。鉴于此,本书试 图从散打比赛的视角切入,基于专家论证,阐述优秀男子散打 运动员应具备的体能要素及各要素的重要程度,从理论层面为 优秀散打运动员体能训练提供坚实的理论支撑。

厘清优秀散打运动员体能训练的概念内涵及外延,确 立本研究体能训练体系构建、实证的理论依据

概念是本我认知意识的一种表达,是理论思维的基本单位, 亦是所有研究的起点和基础。概念都有内涵和外延,即其含义 和适用范围。按照本书的逻辑层次,应遵循体能、体能训练、 优秀散打运动员体能训练的逻辑主线,依此分别给予清晰准确 的界定,这是本研究的起点和基础。优秀散打运动员技能、体 能水平明显区别于普通运动员,相应的体能训练也应有所区别。 因此,本书试图以相关概念的区别与联系为基础,结合不同体 能概念及散打项目特点对优秀散打运动员体能训练概念进行解 读,阐述其本质上的学术内涵和特征,为优秀散打运动员体能 训练研究提供理论依据。

构建优秀男子散打运动员体能训练体系,为其全面系 统体能训练提供理论指导

当前,优秀男子散打运动员体能训练的研究相对薄弱,现 有成果主要是优秀散打运动员体能评价体系方面的研究,缺乏 科学系统的体能训练体系指导运动员体能训练实践。本研究在 国内外最新体能训练研究进展的基础上,结合散打运动项目特 征,依托山东省散打队优秀运动员、教练员资源,针对研究需 要,全面调研访谈山东省散打队教练员,以获取宝贵的第一手 资料。同时认真梳理现有优秀散打运动员体能训练方法、手段 等,从多学科视角出发,理论结合实践,构建我国优秀散打运 动员体能训练体系,为训练实践提供理论指导。

实践意义

从实践角度来看,体能训练在美国、加拿大、澳大利亚等 国家已得到普遍认同,有非常成熟的训练体系。不论是竞技体 育、职业体育,还是在大众健身领域,体能训练的实践价值和 效果已充分显现。在我国,为解决各国家队运动员运动成绩提 高的瓶颈和面临的伤病问题,在伦敦奥运会备战期间,中国奥 委会体育部专门聘请美国AP团队全面助力中国军团,体能训练 的重要性可见一斑。对于本研究,实践意义主要体现在以下 方面。

有利于指导体能训练实践,提升优秀男子散打运动员 体能水平

散打运动起源于中国,在向国际推广的过程中,技战术训 练方法手段方面我们始终扮演着教练的角色,但体能训练方面 除外。因此,通过本书研究,在科学分析优秀男子散打运动员 体能需求基础上,对国内外先进的体能训练理念、方法、手段 进行借鉴,结合散打运动专项技术动作特征,设计适合优秀散 打运动员的体能训练体系,有利于科学指导训练实践,更加合 理安排各体能要素及体能和技术之间的比例,使之在原有基础 上获得较大提高,全面综合提高运动员的体能水平。

有利于保持我国武术散打运动在国际上的优势地位

一直以来,国家层面和民间武术人士力推武术进入奥运大 家庭,武术申奥的脚步从未停止,其中包括武术套路、武术散 打。在各方共同努力下,国际武术联合会会员国数量不断增加, 国内、国际各项赛事稳步推进,武术散打现已成为除奥运会外 各种洲际、国际大赛的正式比赛项目。但随着武术散打国际赛 事的增多,我国武术散打运动员在国际赛场上也面临诸多的挑 战。中小级别是我们的优势级别,但近年来一些亚洲国家进步 较快。大级别在早些年一直由国外运动员“垄断”,在近几届世 界杯比赛中我国大级别运动员取得了不错的成绩,但和欧美国 家的大级别运动员相比,我们的体能相对处于劣势,如果不针 对性加以改善,假以时日,国外运动员又会对我们造成严重威 胁。因此,必须加强优秀男子散打运动员的体能训练,取长补 短,使运动员各方面能力均衡发展。只有这样才能继续巩固我 国武术散打运动在国际上的优势地位。

有助于增强散打比赛的观赏性,提高散打运动的竞争 力和影响力

赛事的观赏性对于某一个运动项目的经济价值、社会效益 和生命力具有重要的影响,观赏性强的比赛才能吸引更多的人 去关注比赛、关注该赛事的运动项目,进而有可能成为该项目 的练习人群。武术散打比赛的观赏性取决于运动员的技术水平、 比赛对抗过程中的激烈程度等因素,而这主要基于运动员充沛 的体能。换言之,即运动员体能水平和比赛观赏性有直接关系。 如果具备良好的力量素质,才能在比赛中形成有响声或有位移 的击打动作,才能出现K0;比赛过程中快节奏的对攻,运动员 密集的主动进攻,多次拳腿组合动作的运用,又依赖于运动员 优秀的耐力水平。所以,提高优秀男子散打运动员的体能水平, 有助于增强散打比赛的观赏性,为观众呈现更多的精品赛事视 觉盛宴,从而扩大散打运动的社会影响力。

1.3研究重点、难点和创新点

1.3.1重点和难点

重点

优秀男子散打运动员体能训练理论体系建构是本书的重点 内容。明晰了散打比赛中体能需求,才能有的放矢地进行体能 训练,即优秀男子散打运动员体能需求分析是为体能训练体系 建构做铺垫的。同理,优秀散打运动员体能训练的实证分析是 为体能训练做支撑,也就是通过体能测试指标前后对比分析, 评价体能训练的效果,由此可以看出本书重点所在。

难点

1) 由于优秀男子散打运动员尚未形成可以参考的体能训练 体系,只能在目前采用的体能训练的基础上,参考其他项目体 能训练方法手段。如何科学地架构训练体系,使之凸显出重点、 全面、一般和专项的特征是本书难点之一。

2) 实验干预过程的控制和测试指标的测试。首先,实验过 程控制直接关系到测试指标的真实性和测试结果的可信度。由 于实验周期较长,加之实验对象的复杂性,需要协调好教练员、 优秀运动员、现有体能教练之间的关系,这是实验顺利进行的 前提和重要条件;其次,还要保证实验对象严格按照实验设计 进行体能训练,确保实验过程的科学性、严谨性;最后,部分 测试指标涉及运动生理学和运动生物力学的知识,已经超出了 笔者现有的知识储备,需要向以上领域专家请教学习才能保证 测试的顺利完成,这些都给本研究带来了较大的难度。

1.3.2创新点

1) 从散打比赛能量代谢、散打比赛技术动作、散打比赛相 关竞赛规则三个视角切入,尝试阐述优秀男子散打运动员体能 需求特征,通过专家论证,进一步明确体能各要素的权重,为 体能训练体系建构及体能训练内容安排提供依据。

2) 基于相关文献研究成果,尝试构建对优秀男子散打运动 员具有一定普适性的散打体能训练体系,为体能训练实践安排 提供参考。

3) 实证研究部分,在体能各要素指标、FMS评分、关节肌 力前后测试对比基础上,尝试对体能干预训练前后相关技术指 标进行分析,更加科学全面地评价体能训练效果。

1.4研究思路与技术路线

1.4.1研究思路

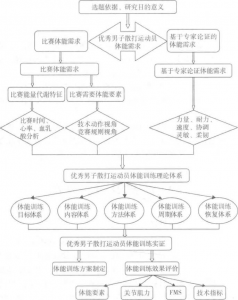

本研究遵循体能需求一体系构建一实证检验的逻辑脉络,以 优秀男子散打运动员体能训练为研究对象,从散打比赛体能需求 切入,在系统分析总结的基础上,结合文献研究成果与专家意 见,围绕体能训练目标、体能训练内容、体能训练方法、体能 训练周期、体能训练恢复等建构优秀男子散打运动员体能训练 体系,以此为纲安排体能训练实践,通过干预训练前后实验组、 对照组运动员一系列指标的对比分析,验证体能训练效果,以 期为优秀男子散打运动员体能训练提供参考。

1.4.2研究技术路线(见图1.1)

1.5文献综述及理论基础

1文献综述

体能概念解读

概念的形成是人的认识过程,它是一个不断发展的过程, 因此在认识过程中形成的概念所反映的对象的本质属性也在不 断深化⑹。明确概念,是所有研究的逻辑起点。对优秀男子散 打运动员体能训练进行研究,首先要厘清“体能”的概念。英 文中,"体能"一词有以下几种表述:Strength and conditioning、 Physical fitnessx Physical performance、Physical capacity0 德国训I 练学专家Hartman认为体能是以机体三大能量代谢活动为基础, 借助于神经肌肉系统表现出来的运动能力。从运动生物化学的 视角分析,运动过程中能量的供给、利用能力决定了运动员体 能的优劣。Hartman对体能的界定对解决体能实践中遇到的实际 问题具有直接的理论指导作用。苏联马特维耶夫、普拉托诺夫 等运动训练学学者认为身体训练是增强运动员力量、速度等身 体素质的过程⑺。20世纪90年代中期后,体能逐渐成为国内研 究热点,频繁地出现在运动训练实践及各种理论成果中,但由 于切入视角不同,造成了对体能概念界定的不一致。香港学者 钱伯光认为身体适能即为体适能,涵盖与健康相关和竞技运动 相关的体适能两部分。体能可以概括为三类:和健康相关的健 康体能、与基本运动能力有关的一般运动体能,以及与运动项 目有关的专项技术体能(林正常⑹,2001)。

体能为机体各器官系统在运动过程中表现出来的能力,涵 盖耐力、速度、柔韧等基本运动素质,以及走、跳、跑等人体 的基本运动能力(《辞海》⑴,1999)o体能是运动员竞技能力 组成要素的重要组成部分。依据运动员身体各器官功能结构特 点,体能包括身体形态、身体功能、运动素质和健康水平四个 维度(《体育运动词典》),2000) 0体能概念具有不确定性, 包括大体能、小体能。前者指身体运动能力、身体适应能力、 身体机能等;后者则专指训练过程中的体能训练及一些体能性 项目等(熊斗寅(⑴,2000)o体能是机体在先天遗传的基础上, 通过后天训练获得的在身体形态、身体机能及能量物质的转移 利用等方面的综合能力,机体的形态结构、机能水平、能源物 质的储备及外界环境等因素决定了体能的高低(袁运平[⑵, 2002)o体能概括为运动员机体的基本运动能力,是运动员竞技 能力的重要构成部分。从狭义上一般指运动素质水平,广义的 体能包括身体形态、身体机能和运动素质三个方面(《运动训练 学》[⑶,2000) o体能包括健康相关体能和技能相关体能两部 分,前者指与健康相关的运动素质,由骨骼肌力量、耐力和心 肺适能构成;后者指与运动能力有关的运动素质,涵盖反应时、 协调灵敏、平衡能力、爆发力等(周迎松,陈小平口妇,2013)o 体能是通过力量、速度、耐力、协调、柔韧、灵敏等运动素质 表现出来的人体基本的运动能力,是运动员竞技能力的重要构 成因素(《运动训练学严,2012)o

综上所述,众多研究者从不同视角对体能概念进行了解读, 因此,基于前人的研究成果,根据研究需要,本书对于体能概 念的界定基本认同最新版《运动训练学》教材中的表述,即体 能是通过力量、耐力、速度、协调灵敏、柔韧等体能构成要素 (运动素质)表现出来的人体基本的运动能力,是运动员竞技能

力的重要构成因素。

体能训练概念界定

运动训练的重要内容之一即体能训练,体能概念的解读决 定了体能训练的结构和内容。体能训练本质上是对人体系统的 训练,具有系统性特征,即训练的综合性和整体性。体能训练 必须紧密结合运动项目、机体系统特征,基于多学科研究成果, 充分利用学科交叉,有的放矢地对体能训练过程中机体运动系 统、骨骼肌肉等进行优化。各项目运动员在运动训练过程中, 力求运用各种有效的体能训练手段和方法,改造运动员的身体 形态,提高有机体的机能水平,增进健康和发展运动素质。体 能训练应注重于专项的统一性,即根据运动项目的特点、运动 技术的特点安排体能训练。不同的运动项目具有各自的专项特 征,体能训练的目标和采用的方法手段也不尽相同。运动员的 体能训练是为了在专项运动中尽可能挖掘运动员的最大潜力, 使之发挥出更高水平,因此,体能训练切勿脱离运动专项而独 立进行,必须与运动项目紧密结合才能起到事半功倍的效果⑹ 本研究中优秀男子散打运动员体能训练是指在体能训练过程中, 通过各种有效的一般、专项训练方法手段,以获得力量、耐力、 速度、协调灵敏、柔韧等体能要素的提升,进而把提高的体能 水平在散打比赛中内化于技战术而表现出来。

格斗对抗项目体能训练研究述评

(1)国外格斗对抗项目体能训练

高水平摔跤运动员借助于精心安排的周密的训练计划,运 动员的有氧功率、等长力量等在体重控制期间都有了不同程度 的增强(Maffullim,1992)0高水平男子自由跤运动员能量代谢系统研究表明:在上肢力量、无氧功率上优秀运动员显著优 于普通运动员,运动员有氧耐力的增强是影响运动成绩提高的 重要因素,同时无氧功率水平可以作为区分不同等级运动员的 指标之一(丫源/⑻,2002; Hubner[l9], 2004) 0 一些学者对古 典跤和自由跤运动员颈部力量、等动力量进行了探讨,得出颈 部力量对摔跤运动员具有比其他项目更重要的作用的结论,并 提出了相应的训练方法(Razasoltani A, Ahmadi A, Nehzate M[20]t 2005)o通过对优秀跆拳道运动员体能特征分析,显示相 对于安静值,运动员心率、血乳酸浓度在比赛中显著增加,表 明跆拳道需要高水平的无氧和有氧能力,在动力性拉伸训练和 自由跤运动员速度、功率、耐力、柔韧等体能要素之间关系上, 表明它们之间具有显著相关(EBouhlel⑵],2006; Herman S L, Smith D T[22], 2008 )o

关于拳击体能测试指标的选择上,相关学者以拳击队为研 究对象,提出将50m跑、30次下蹲、400m跑、15s左旋、30次 仰卧起坐、3000m跑、lmin击打沙袋作为代表性体能测试指标, 600m跑、立定跳远、lmin跳绳、30s俯卧撑可以考虑作为辅助 检测项目(YihaiH/23,2010) o在力量练习负荷方面,通过男 性受试者抗阻训练、卧推、肱二头肌杠铃弯举1RM (肌肉一次 所能完成最大重量* 1RM90%的MNR (最大重复次数)的练习 形式(两次重复之间休息30s), 1RM70%的MNR练习形式(两 次练习之间无休息测试),探讨分析了力量练习形式、练习组合 及练习负荷对1RM和MNR关系的影响,表明训练监控建议使 用of MNR而不是%of 1RM,引入上身MNR评价和高强度负荷 肌肉耐力的练习组合形式(Iglesias E?], 2010) 0在体能干预训 练方面,通过实验组(足球、田径、柔道干预训练)和对照组 对比分析,表明身体形态测量、运动耐力的变化两组之间无明

显差异,在20m冲刺上,田径组优于对照组,相比对照组,实 验组在一些指标方面有明显改进(KrstuloviS/25, 2010) o

一般来说,优秀柔道运动员具有比一般运动员更高的上身 无氧能力,较低的身体动态力量是优秀和业余柔道运动员之间 的区别。有氧能力和柔道比赛成绩密切相关,现有数据显示不 同水平的柔道运动员之间不存在差异,但大级别运动员具有较 低的有氧能力(Franchini E®, 2011)o有氧能力在空手道比 赛中发挥重要作用,它可以延缓疲劳发生,确保运动员在两场 比赛休息间快速恢复,且有氧能力在男女空手道运动员之间并 无明显差异。无氧能力在国际水平的空手道练习者力量速度测 试的最大功率中存在差异,但是在最大氧亏测试中显示无差 异。肌肉爆发力在高水平空手道比赛的能力中起着重要作用, 在国际水平空手道运动员之间垂直起跳成绩、最大功率、最大 速度是不同的。空手道比赛成绩更多依赖低负荷的肌肉力量而 不是高负荷,空手道关键性动作完成取决于上下肢的爆发力 (ChaabMeH⑵,2012) o研究者对优秀跆拳道运动员比赛前后 蹲跳(SJ)、下蹲跳(CMJ)和30s Wingate和相关生理指标进行 测试。比赛包括三局,每局2min,局间休息lmin,在比赛前和 每一局比赛之后分析BLA、HR、RPE,表明SJ、CMJ垂直起跳 高度在比赛后降低,Wingate测试峰值和平均功率也在比赛后减 少,BLA、HR、RPE赛后显著增加,特别是BLA在第二局、第 三局后增加明显,这表明跆拳道比赛强度很大,重点是无氧代 谢,训练计划应该包括无氧训练(Ouerguil㈣,2012) 0美国运 动医学健身评估测试方案对不同格斗对抗项目练习人群体能及 相关身体素质的测试中,武术练习者的最大摄氧量低于巴西柔 术和柔道组的练习人员,在力量耐力方面,各组均高于普通人, 巴西柔术组较跆拳道、柔道组要高,武术组高于柔道组练习者。

在柔韧素质中,巴西柔术组低于空手道、跆拳道和武术组练习 者(Juliano Schwartz'29- , 2015) o为确保拳击比赛整体的能量代 葫寸需求,加快两局之间的恢复过程,男女运动员需要高水平的心 肺功能。国际水平的拳击运动员显示出高峰值和平均无氧功率输 出。上下肢肌肉力量对运动员来说是很重要的,它是比赛获胜的 关键因素(Chaabene, Helmi 301 , 2015) o在优秀跆拳道运动员 比赛中技战术运用方面,相关学者对各局比赛中直接进攻、间 接进攻、迎击、防守反击、预判等进行了统计,结果表明比赛 获胜者战术行为模式区别于非获胜者,表现在获胜者使用直接 和间接攻击次数少于非获胜者,迎击、防守反击次数运用次数 多于后者。相比较第一局、第二局,第三局的预判和直接攻击 行动更加频繁(Menescardi技门,2015) o

综上所述,国外格斗对抗项目体能相关研究主要围绕跆拳 道、拳击、空手道等项目进行。与国内格斗对抗项目体能研究 相比,国外没有明确的把体能划分为身体机能、身体形态、身 体素质三个维度,多从体能整体概念出发进行研究。其中,关 于无氧、有氧的研究较多,且呈上升趋势。随着研究的深入, 表明格斗对抗项目需要运动员具备较高的有氧和无氧水平,认 为有氧能力能起到延缓疲劳、快速恢复的作用,并与比赛成绩 有较强的相关性。无氧能力是运动员高强度比赛的重要保障。 有氧能力测试指标以最大摄氧量、血乳酸等为主,无氧能力指 标为无氧功率测试。身体素质的研究多集中在力量素质,其对 于格斗对抗项目运动员的重要性不言而喻。通过练习方法、练 习负荷等实验设计,总结出提高力量素质的具体练习建议。相 较于力量素质,速度、协调、灵敏等素质涉及相对偏少。国外 体能研究中的干预训练占一定比例,且通过实验前后测试指标 对比验证了实验方案的科学性,但实验组、对照组的实验对象 多以普通人群和一般练习者为主,缺少高水平优秀运动员群体 的实验干预。

浏览816次