第二章、陈式太极拳老架一路

陈氏太极老架式(亦称大架)系陈家沟陈氏第十四世祖陈长兴 所创他在陈王庭创编的太极拳五路、炮捶一路、一百零八势长拳 -路的基础上,由博归约编排成现在流行的老架一路、二路(亦称 炮捶)。一路拳以柔为主,柔中有刚;二路拳以刚为主,刚中有柔、: 两路拳相辅相成,互为其根,直至达到刚柔相济,浑然一圆本篇介绍的是老架一路。老架一路的特点是:架势舒展大方, 步法轻灵稳健,身法中正自然,内劲统领全身,以缠丝劲为核心,动 作以腰为主,节节贯串;一动则周身无有不动,一静百骸皆静;运动 如行云流水,绵绵不断,发劲时松活弹抖,完整一气练习时要求:虚领顶劲,立身中正,松肩沉肘,含胸塌腰,心 下降,呼吸自然,松胯屈膝,裆劲开圆,虚实分明,上下相随,刚柔相 济,快慢相间,外形走弧线,内劲走螺旋;以身领手,以腰为轴,缠绕 圆转,逐渐产生一种似柔非柔,似刚非刚,极为沉重而又极为灵活 善变的内劲,如棉花裹铁,外柔内刚。整套拳没有平面,没苻直线, 没有断续处,没有凸凹处,没有抽扯之形,没有提拔之意,浑然一 圆,方为合格第一式太极起势 第二式金刚捣碓 第三式懒扎衣 第四式六封四闭 第五式单鞭 第六式金刚捣碓 第七式白鹅亮翅 第八式斜形 第九式搂膝 第十式拗步 第十一式斜形 第十二式搂膝 第十三式拗步 第十四式掩手肱拳 第十五式金刚捣碓 第十六式撇身捶 第十七式青龙出水 第十八式双推手 第十九式肘底看拳 第二十式倒卷肱 第二十一式白鹅亮翅 • 72 * 第二十二式斜形 第二十三式闪通背 第二十四式掩手肱拳 第二十五式六封四闭 第二十六式单鞭 第二十七式云手 第二十八式高探马 第二十九式右擦脚 第三十式左擦脚 第三十一式左蹬一 ffM 第三十二式前趟拗步 第三十二式击地捶 第三十四式踢二起 第三十五式护心拳 第三十六式旋风脚 第三十七式"蹬一跟 第三十八式掩手肱拳 第三十九式小擒打 第四十式抱头推山 第四十一式六封四闭 第四十二式单鞭第四十三式前招 第四十四式后招 第四十五式野马分鬃 第四十六式六封四闭 第四十七式单鞭 第四十八式玉女穿梭 第四十九式懒扎衣 第五十式六封四闭 第五十一式单鞭 第五十二式云手 第五十三式摆脚跌岔 第五十四式金鸡独立 第五十五式倒卷肱 第五丨•六式白鹅亮翅 第五十七式斜形 第五十八式闪通背 第五十九式掩手肱拳 第六十式六封四闭 第六十一式单鞭 第六十二式云手 第六十三式高探马 第六十四式卜字脚 第六十五式指裆捶 第六十六式猿猴探果 第六十七式单鞭 第六十八式雀地龙 第六十九式上步七星 第七十式下步跨肱 第七十一式转身双摆莲 第七十二式当头炮 第七十三式金刚捣碓 第七四式收势

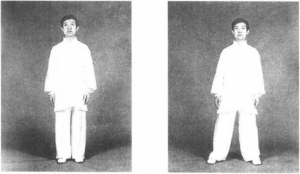

第一式太极起势

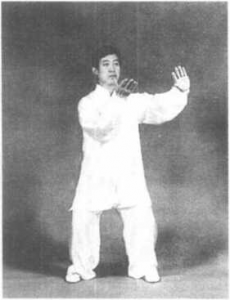

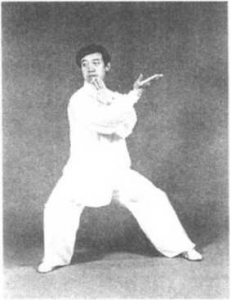

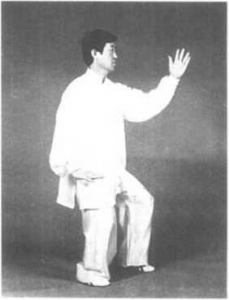

动作一:两脚并立,成立正姿势。两臂下垂于身体两侧,手心 向内。头自然正,唇齿微合,舌尖抵住上腭,二目平视(图2— 1), 要求:站立后,要意识集中,脑清心、静,去其杂念,心气下降,呼 吸自然。陈鑫《陈氏太极拳图说》云:“学者初上场时,先洗心滌虑, 去其妄念,平心静气,以待其动,如此而后,可以学拳。”

动作二:接上势,屈膝松胯, 放松下沉,提左脚向左横开半步, 比两肩略宽,脚尖微外摆,脚趾、 脚掌外沿、脚后跟皆要抓地,涌泉 穴要虚,含胸塌腰,松肩沉肘,立 身中正,头自然正直,虚领顶劲, 两目平视(图2—2)。

要求:横开步时,重心先移右腿, 提左脚开步,脚尖先着地,慢慢踏平。 周身放松,气沉丹田(肚脐下),降于 涌泉,松胯屈膝,下沉时呼气。此时, 心中一无所念,穆穆皇皇,浑然如一 片无极景象。

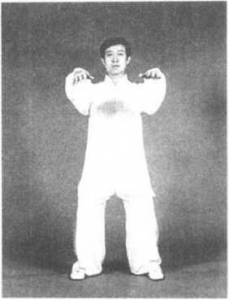

动作三:接上势,两手缓缓上升 与肩平,手心向下,沉肘松肩;随两手 上升,身体慢慢下降,松胯屈膝,两脚 踏实,两目平视(图2—3) 〇

要求:当两手上升身体下降时, 胸、背、肋、腹各部肌肉均要松驰下 沉,促使心气下降。切忌肩上纵,横 气填胸。两手上升时吸气。

内劲:接上势,内气先沉于丹田, 顺两腿内侧降于涌泉,再由两腿外侧 上行,沿督脉上升至两肩两肘,通过 松肩沉肘,贯于两手,两臂慢慢抬起。

动作四:接上势,身体继续下沉, 屈膝松胯,两手随着下按至腹前,手 心向下,两目平视(图2—4)。

要求:两手下按时,要立身中正,切忌弯腰突臀,胯(髋)部要 松、虚、活。下蹲时如坐凳子一样,两手下按时呼气。

内劲:接上势,内气顺督脉上升,一部分顺两肩夹贯于两臂,一 部分绕风池,冲百会,达人中,顺任脉下降复归丹田。这样一起一 落,内气在周身通任、督,达四梢,畅通大小周天,由无极生太极,产 生阴阳二气,疏通经络,运行周身,浑圆一体。

第二式金刚捣碓

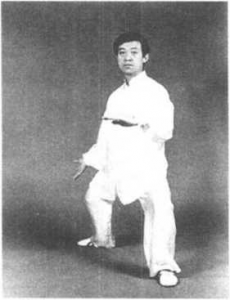

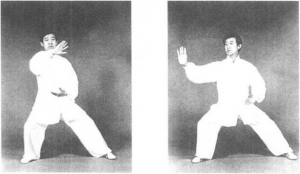

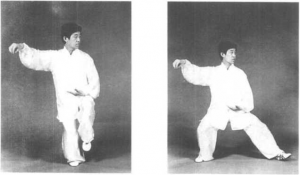

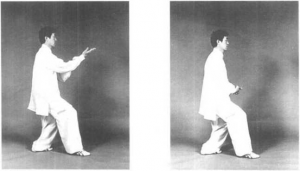

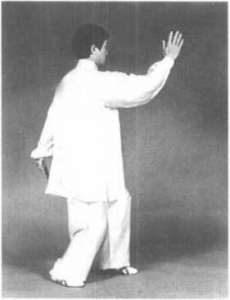

动作一:接上势,身体微向 左转,重心右移。两手左逆右顺 缠,走弧线向左前上方棚出,左 手棚至左膝上方与眼平,手心朝 外。右手棚至胸前中线,手心朝 上,目视左前方(图2—5)。

要求:上棚转体时,要结合 裆、腰劲,松跨塌腰,劲贯手 掌。练此动作时吸气

内劲:丹田气下降至涌泉, 随着身体左转,由右脚顺右腿缠至腰间:腰左转、使劲通过肩、肘,贯于两手,形成上棚劲。

用法:上势迎接对方用右手击来的拳或掌。右手接拳,左手 接肘,棚劲不丢。

动作二:接上势,身体右转90。,重心由右腿移至左腿,右 脚尖外摆,两手右逆左顺缠,向右后报,目视左前方(图2—6)。

要求:右后損时,结合腰劲旋转,走外弧加棚劲。重心移动 要自然,切忌挑肩架肘。此动呼气。

内劲:内气由右脚上缠至丹田,一部分下缠于左脚,另一部 分通过腰脊右转缠至两臂、两手,形成損劲。

用法:承上势,接住对方冲拳后,应迅速转体,将其劲引空。

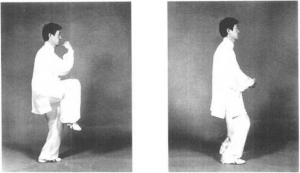

动作三•.接上势,重心移至右腿,左腿提起,里合扣裆,屈 膝松胯,身体下沉且微向右转,两手上棚,目视身体左前方(图1-7)。

要求:左腿上提,身体下沉,形成上下相合,切忌弯腰凸 臀。此动吸气。

内劲:接上势,两手棚劲不丢,继续后报,劲由左腿缠至右 腿,提左膝松胯,劲合于丹田。

用法:提腿,扣膝,可起到护裆的作用。另外还可作为蹬对 方膝盖和臁骨之用。

动作四:接上势,左脚跟内 侧着地,向左前方铲地滑出,重 心在右腿,两手继续向右上方加 棚劲,目视左前方(图2—8)。

要求:向前开步时,身法要 端正,左脚向前开步,两手向右 上棚,形成上下对称,此动呼气

内劲:气由丹田上行,劲催 至两手加棚劲,气下行至左脚。

用法:左脚发出,可用蹬、 铲、踹,还可钩管对方脚和踝关

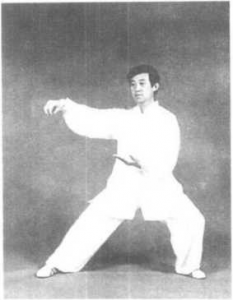

动作五:接上势,重心由右腿 移至左腿,左脚尖外摆踏实。身 体随重心移动,向左转45%两手 左逆右顺缠,走下弧向前棚。左 手棚至胸前,手心朝下;右手下沉 至右膝上方,手心朝外,手指朝 后,目视前方(图2—9)。

要求:转身,移重心,手前搨 要协调一致。塌腰旋裆,裆走下 弧向前。左臂保持半圆,棚劲不 丢。右臂切勿夹肘,与身体要有 一定距离。左膝与左脚跟上下对 照,右腿屈膝松胯,保持裆劲圆 活。立身中正。此动作先吸气后 呼气。

内劲:劲由右腿里缠,裆劲走 下弧线移至左腿变外缠至左脚, 腰劲左转。

松肩沉肘,劲随两臂左逆右 顺缠向前,形成例劲

用法:接上势,后揭时,对方 欲感劲空,便会随即撤回,此时可 顺势打例劲。

动作六:接上势,左手向前撩 掌,向上再向内环绕合于胸前右 小臂内侧,左手心朝下;右手领右 脚弧线向前上托掌于右胸前与左 手相合,右手心朝上。右脚经左 脚内侧向前上步,脚尖点地,重心 在左腿,目视前方(图2—10)。

要求:上步时,要屈膝松胯, 轻灵自然,稳重,两手与身体有上 下相合之意。此动吸气。

内劲:劲在左腿,腰略左转; 劲贯左手則僚,带动右手、右脚; 劲贯右脚尖、右手指。练至内劲 充盈饱满时,一动即可达于四梢, 周身浑圆一气。

用法:提右脚上步,可踢对方 裆、膝、賺骨等;左手前撩其面部 及眼睛,干扰其视线;右手托掌可 穿其咽喉。

动作七:接上势,左手顺缠外翻下沉于腹前,手心朝上;右手握 拳下沉落于左掌心内,拳心朝上,目视前方(图2—11)。

要求:两手、两臂与身体间隔距离8厘米〜10厘米,有圆棚之 感;随落拳腰劲下沉。此动呼气。

内劲:劲由腰起,塌腰松肩,沉肘贯于右拳。两臂棚圆,周身放 松下沉,气归丹田。

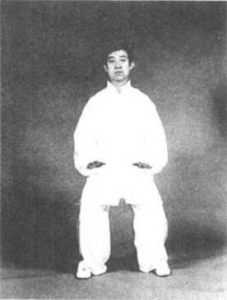

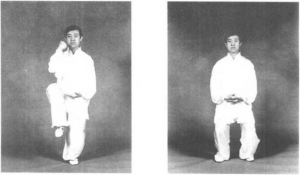

动作八:接上势,右拳逆缠向上提起,与右肩平。右腿屈膝松 胯,提起右脚悬于裆内,脚尖自然下垂,目视前方(图2—12)。

要求:提腿肘,身体要下沉,有上下相合之意;提拳时要松肩沉 肘,促使内气下降,脚步稳健。此动吸气。

内劲:塌腰松肩,劲贯右拳上提;塌腰松胯,劲贯右膝提起。

用法:右拳上冲,可击其下颏、咽喉;提膝可撞其裆部、腹部、胸 部等。

动作九:接上势,右脚震脚落地,脚掌踏平,两脚距离与两肩同 宽;右拳顺缠下沉,落于左掌心,两臂撑圆,目视前方(图2—13)。

要求:右拳、右脚同时下沉,震脚发劲,松胯屈膝,气沉丹 田。此动呼气。

内劲:此势为金刚捣碓成势,即内劲归原姿势。从太极初势 起,内劲由丹田发起,内走五脏百骸,外走肌肤毫毛,行一周气 仍归丹田,但一招一势均要结合腰劲。腰为肾之府,心为周身之 主;肾为发气之源;腰脊如车轴,四肢如车轮,一动以腰为轴, 节节贯串。

用法:捣拳震脚,一可踏其脚趾,二可促进血液循环,振奋 精神。

《歌诀》云:

金刚捣碓欽精神,太极浑然聚我身,

变化无方皆元气,股肱外露寓屈伸。

练就金刚太极尊,浑身合下力千斤,

劝君智力休使尽,留下余力扫千军。

第三式懒扎衣

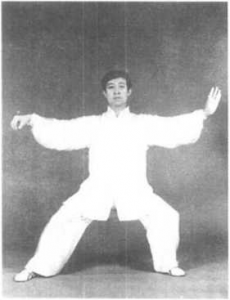

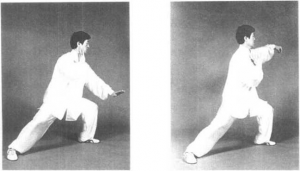

动作一:身体微左转,重心 右移。右拳变掌逆缠上棚,左手 逆缠下按,目视左前方(图2— 14)〇

要求:右拳变掌上媚时,先 塌腰旋转,以身摧手,弧线上 棚,与左手下按配合,形成开 劲。此动吸气。

内劲:劲由丹田起,通过转 腰松肩缠于两臂,右手上棚,左 手下按,气均贯于两手中指端。

用法:两手右上左下分开 对方双手,可进迎门靠,亦可上 护头顶下护身。

动作二:接上势,两手由双 逆缠变双顺缠划弧交叉于胸 前,左手合于右臂内,手心朝 外,右手心朝上。重心移至左 腿,提右腿向右横开一步,脚跟 内侧着地,脚尖上翘里合,目视 身体右前方(图2—15)。

要求:手合脚开要同时进 行并协同一致,手到脚到,开步 要轻灵自然。此动呼气。

内劲:接上势,结合腰使劲 贯于两臂,以右臂为主,上缠于 右手小指领劲,下缠于右腿,开 步逆缠里合。

用法:此势是“上引下进” 法,上肢将来劲引空;下肢可 套、管对方腿脚。

左手合于右臂上,以护面 门。

动作三:接上势,身体左 转,重心右移,右手顺缠上棚, 目视右前方(图2—16)。

要求:移重心时,挡走后圆弧向右移;右肘棚劲不丢,右腋 不能夹死,有圆虚之感此动吸气。

内劲:劲由左腿缠至右腿,塌于右腰,身体左转,劲缠至右 肩,右手领动

用法:右肩含背折靠法

动作四:接上势,右手逆缠外翻,右臂向外加棚劲;右手顺 缠下沉于腹前,手心朝上。重心在右,目视右前方(图2—17).

要求:右臂外翻时,要松右胯、右肩,身体微向右转下沉, 切勿挑肩架肘。此动呼气。

内劲:腰劲下塌右转上行至肩,通过松肩,再贯于肘。

用法:接上势,用肩靠法后,劲贯右肘,可用肘法,

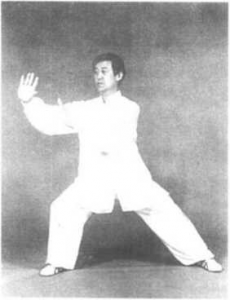

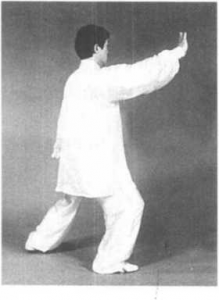

动作五:接上势,身体向右转,右手逆缠开至右膝上方,松 肩沉肘,略变顺缠;指尖高与眼平;左手逆缠至身左侧叉腰,四 指在削,母指在后,重心在右,眼随右手转视前方(图2 —18)

要求:开右手时,以腰催肩,以肩催肘,松肩沉肘,贯于指端。 塌腰松胯,开裆贵圆,右腿为实,左腿为虚,右腿膝盖与脚跟上下对 照,不能前倾、后倒、外撇;左腿挺而不直、膝微屈,脚尖内扣。立身 中正,舒展大方此势继续呼气。

内劲:懒扎衣势,劲由左腿上缠至腰,下行于右腿;上行以腰催 肩,以肩催肘,以肘催手;左手逆缠叉腰松胯、松肩,周身放松。心 气下降,气归丹田。

《歌诀》云:

世人不识懒扎衣,左屈右伸抖神威;

伸中寓屈何人晓,屈中藏伸识者稀、

裆中分峙如剑阁,头上中气似旋机;

千变万化由我运,下体两足定根基。

第四式六封四闭

动作一:接上势,身体右转,

重心略右移,左手从左腰间走上 弧与右手相合;右手略有前引下 沉之意,目视右手中指端(图2—19)。

要求:左手与右手相合时,与 身体右转、重心右移相结合,两手 坐腕接劲。此动吸气。

内劲:劲由丹田起,上缠于两 臂,贯于两手,塌于裆腰。

用法:两手前迎相合,迎对方 手臂,欲有下棚之意。

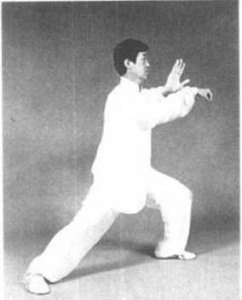

动作二:接上势,身体左转, 重心左移,两手左逆右顺缠,自右 而左向下报,目视身体右前方(图20)。

要求:下搨时,重心下沉、塌 腰,两手合劲不丢,加外棚劲。此 动呼气。

内劲:劲塌至腰裆左转,由右 腿移至左腿贯于两手。

用法:向左下用采报劲,使对 方下趴。

动作三:此势为动作四的过 渡动作。在分解练习时,此势不 停。接上势,身体继续左转,两手 继续左逆右顺缠,向左后上方攫, 重心向右移,目视右前方(图2— 21)。

要求:損时,两手不能偏后, 右臂棚劲不丢。身体继续左转, 重心右移,脊椎起中心轴作用。 此动吸气。

内劲:劲由腰左旋上行缠于 两臂、两手,下行由左腿缠至右 腿。

用法:上肢继续将对方劲引 空,下肢劲慢慢移进,以破坏对方 重心的稳固。

动作四:上势不停,重心继 续右移,两手变左顺右逆缠向上 划弧,合于肩前,随两手相合, 身体向右转,目视右前方(图 2—22)

要求:在由撮变按时,两手 下攉上合,均由裆腰左移右旋, 沉肘松肩,旋腕转膀,使劲不丢 不顶,圆转自如,转折顺遂。此 动继续吸气。

内劲:劲继续右转,塌腰松 肩,旋腕转膀,缠至两手。

用法:由报劲转变为按劲, 调节转换,全在裆、腰、胸间运 化。

动作五.接上势,重心不 变,身体微右转下沉,两手合力 走弧线向右前下方按•,左脚收于 右脚内侧20厘米左右,脚尖点 地。目视右前下方(图2—23)。

要求:双手下按时,要松胯塌 腰,松肩沉肘,两手合力随身体下 沉前按:周身一致。此动呼气。

内劲:周身完整劲通过松腰 胯,沉肩肘,贯于两手,形成按劲。

用法:双手合力将对方按出, 或以听劲与沾粘劲封闭对方,使 其处于被动。

第五式单鞭

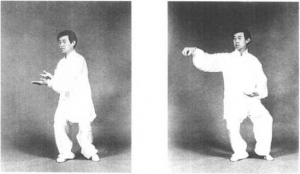

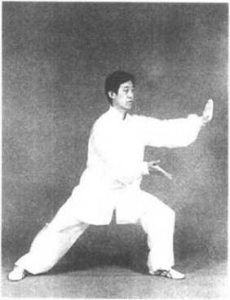

动作一:接上势,身体微右转,两手双顺缠,左前右后旋转,手 心向上。重心在右,左腿以脚尖为轴,膝随身转里合,目视两手(图 2—24) 〇

要求:两手旋转时要圆活,不能有抽扯之形。此动吸气。

内劲:气由丹田起,腰右转,缠于两臂、两腿,注重在右手顺缠 内转。

用法:腰脊旋转力贯于手,重点解脱被人捉拿的右手。

动作二:接上势,身体左转,重心在右,左腿以前脚掌着地,膝 随身体转外摆;右手逆缠,五指合拢,走弧线,腕向上提起与肩平; 左手心朝上,随身转下沉于腹前;左肘棚劲不丢,目视右手(图2— 25)

要求•.右手变勾上提时,随着体旋转,塌腰,松肩,沉肘,以腰为 轴,节节贯串。此动为开;呼气。

内劲:以腰脊旋转,过肩肘缠于手腕,五指合拢,手腕领劲。

用法:五指合拢,旋腰转腕,解脱擒拿后,用手腕击对方要害 处。

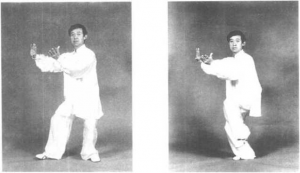

动作三:接上势,身体右转,重心全移于右腿,左腿屈膝提起, 左膝内扣;右手腕领劲,左手不动,松肩沉肘,上下相合,目视身体 左前方(图2—26)

要求:右腿支撑重心,上下相合,切忌弯腰突臀。此动为合;吸气。

内劲:右手领劲,劲移右腿;提左膝,左手腕下沉与丹田气相 合,周身之气团聚不散。

用法:提左膝扣裆,可起护裆的作用,也是破对方腿法的一种 方法。另也可侧蹬、踹对方。

动作四:接上势,右腿支撑重心,左腿脚跟内侧着地向左铲地 滑出,脚尖上翘里合;右手腕领劲,左手下沉合劲,目视左前方(图 2—27)〇

要求:立身中正,棚劲不此 动为开;呼气。

内劲:团聚丹田之气,上领右手 腕,顺大腿下行缠至脚跟内侧,脚尖 大趾领劲;左臂下沉,向右引劲。

用法:此为身体左侧的“上引下 进”法;左脚铲地开步,可以蹬,也可 以套、管对方腿脚,

动作五:接上势,身体微右转, 重心左移,成左弓步,左手穿掌上棚 逆缠外翻至右胸前,目视前方,瞟视 左手(图2—28) ,

要求:移重心时,裆走外下弧 线,旋转移动,左膝不能超出左脚 尖;左手外翻时,注意不能挑肩架 肘。此动吸气。

内劲:以腰带动,劲由右脚外向 内逆缠上升至长强穴(位于尾骨尖 与肛门连线之中点),再由内向外顺 缠至左脚尖,左脚尖外摆,右脚尖内 扣,然后再上行由腰至肩至肘至手; 左手姆指领劲。

用法:此姿势左侧含背折靠和 穿肘法。

动作六:接上势,身体微左转, 左手逆缠外开至左膝上变顺缠放松 下沉,目随左手送至体侧后,再转视 正前方(图2—29)。

要求:左脚尖外摆,右脚尖内扣,松胯屈膝,开裆贵圆,立身中 正,虚领顶劲,松肩沉肘,两臂与两腿有上下相合之意。此动为外 开内合(拳势有“外三合”、“内三合”之称,“肩与胯合,肘与膝合,手 与脚合,此称外三合”;“心与意合,气与力合,筋与骨合,此称内三 合”),呼气

内劲:劲由丹田起,沿左腰催肩肘至左手中指端,放松下沉,回 归丹田,“以意导气,以气运身,周而复始,循环不已。”

《歌诀》云:

单鞭一势最为雄,一字长蛇画西东;

击首尾动精神贯,击尾首动脉络通;

中间一击首尾动,上下四旁扣如弓,

若问此势妙何处,去寻脊背骨节中。

第六式金刚捣碓

动作一:接上势,身体向左 转,重心左移;右手变掌顺缠走 下弧与左手相合,目视左前方 (图 2—30)。

要求:右手与左手相合时,

随身体转动,协调一致。此动先吸气后呼气。

内劲:劲由丹田至腰脊缠至 两臂,贯于手,两手相合。

用法:两手迎接对方右手、

肘,也可搨,也可采、拿兼用。

动作二:接上势,身体向右转,重心由左腿移向右腿;两 手变左顺右逆缠加外棚劲,走弧 线向右后方損,手心朝外,目视左 前方(图2—31)。

要求:两手报时,与转腰移重 心一致。此动吸气。

内劲:接上势,两手相合,随 重心移动,劲由左腿缠至右腿,随 腰右转劲贯两手向后上損。

用法:此势为上报,牵引对方 向上倾斜跌出(六封四闭一势为 下損)。

动作三:接上势,身体向左 转,重心走下弧移至左腿,左脚尖 外摆,膝盖与脚跟上下对照,松胯 屈膝,两手左逆右顺缠走下弧前 棚,左手棚至左膝上与胸平,手心 朝下;右手下沉棚至右膝前上,手 心朝外,目视左前方(图2—32)。

要求:身体先动,松左胯,移 重心走弧线,两臂棚劲不丢,此动 呼气。

内劲:劲由右腿逆缠上行移 至左腿变顺缠,腰劲向左缠催左 臂逆缠前棚,劲贯左小臂外侧至 掌外缘,右手顺缠合于掌外缘,顶 劲领起。

动作四:接上势,左手向前撩掌,向上环绕一周,合于胸 前,手心朝下。右手走下弧向前托掌于胸前,手心朝上,右小臂 与左手指相合;右腿随右手上托时经左脚内侧向前上步,脚尖点 地,同时身体向左转90。,目视正前方(图2—33)。

要求:转体、移重心上右步时,要保持立身中正,屈膝松 胯,左腿支持重心,气不能上浮。此动吸气。

内劲:腰劲略向左带,贯于左手指前撩,右手领劲带右脚上步。

用法:同上势。

动作五:接上势,身体放松下沉,左手顺缠翻掌降于腹前, 手心朝上。右手变拳内收落于左手掌内,拳心向上,目视前方 (图 2—34)0

要求:拳落掌内,与腹部间隔一拳距离,两臂棚圆,意守丹 田。此动呼气。

动作六:接上势,身体下沉,右拳逆缠向上提起略比右肩高;右 腿屈膝提起,右脚放松悬于裆内;左手略顺缠下沉,手心朝上,目视 前方(图2—35)。

要求:提拳提腿时要屈膝松胯,松肩沉肘,上下相合。决不能 身上拔,气上浮。此动为蓄劲;吸气。

内劲、用法说明同第二式金刚捣碓中动作八。

动作七:接上势,右脚震脚落地,两脚之间距离与肩同宽;右拳 落于左掌内,身体成半蹲姿势,目视前方(图2—36)。

要求:震脚时,重心还在左腿,全脚掌落地踏平,用腿部的弹抖 劲震脚发劲,气沉丹田。此动呼气。

内劲、用法说明同第二式金刚捣碓中动作九。

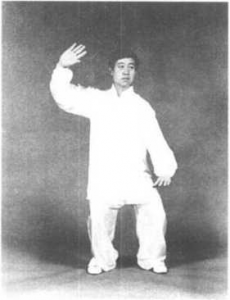

第七式白鹅亮翅

动作一:接上势,身体先左后右微转,右拳变掌逆缠上棚至额 前;左手逆缠翻掌下按;重心移至右腿,目视前方(图2—37)。

要求:用手旋转分开时,均 走弧线;右手上棚时注意不要挑 肩架肘。此动吸气。

内劲:劲随腰左转再右转缠 于两臂,形成右棚左按的开劲。

用法:两手在身前弧线分 开,有“上护头顶下护身”之 意。

动作二:接上势,重心移至 右腿,提左腿向后退一步,左脚 尖着地;身体随倒步左转,两手 成开劲,目视前方(图2—38)。

要求:倒步时,要虚实分 明,轻灵自然。与前势同时进行 也可以。

内劲:劲移右腿左腿逆缠倒步;塌腰劲贯两手成开劲。

用法:撤步欲将对方劲引空。引劲落空的关键,在于明阴阳、 分虚实。伯父照丕公曾说•.虚实不分,就不能上下相随,不能上下 相随,就不能引劲落空,不能引劲落空,就不能借助打人。

动作三:接上势,重心移至左腿,右脚经左脚内侧向后退步,两 手双顺缠划弧交叉于胸前,左手指朝上,手心朝外,右手指朝前,手 心朝上,目视前方(图2—39)。

要求:向后退步时眼观前方,耳听身后,步法轻灵,身法中正。 此动先呼气后吸气。

内劲:接上势,劲由右腿缠至左腿,再提右腿退步,用逆缠丝 劲,松胯塌腰;劲贯两臂,顺缠里合,交叉于胸前。

用法•.退步可套管对方腿脚;劲缠腰贯背,可用肩打背靠。两 手交叉于胸前,可守护于中门。

动作四:接上势,重心后移至右腿,身体向右转,两手双逆缠分 开,左手下按,手心朝下;右手上 棚,手心朝外,两臂成半圆形。左 脚收回至右脚左前方,脚尖点地,

目视前方(图2—40)。

要求:重心右移,两手分开,

随身转并结合腰劲。此动接上 势,先吸气后呼气。

内劲:劲由腰脊右转,重心移 于右腿,劲上缠于两肩胛,过肩肘 贯于两手,周身放松,下沉合劲复 归丹田。

用法:此势为白鹅亮翅成势。

两手如鹅亮翅,大开门户,诱敌深 入,暗藏杀机。

元气何从识太和,两手犹如弄丝罗; 沿路绵缠神机足,亮翅由来见白鹅。

第八式斜形

动作一:接上势,脚步不动,身体左转,左手逆缠后摆;右手顺 缠,沉肘松肩,向左前划弧摆动,目视左前方(图2—41)。

要求:以身带手,催动两臂转动,如风摆杨柳一样。此动吸气。 内劲:劲由丹田发出,由腰缠至右肩,过肩肘至手(以右手为 主),右手顺缠在面前划弧,左手逆缠向后划弧。

用法:如人用拳击我面部或胸,迅速侧身左转,用右手臂挡过。 动作二:接上势,身体右转,右脚尖微向右摆,左脚尖着地,膝向里 合;左手随身转由身体左后向上划弧向前合于鼻前中线,立掌,掌心朝 右;右手逆缠划弧下按于右腿外侧,手心朝下,目视左前方(图2—42)。

要求:两手转动时,以腰为 轴,顶劲领起,此动呼气。

内劲:以腰为轴,劲由左向右 转,缠至右手划弧下按,左手顺缠 合于胸前。

用法:接上势,如对方之拳连 续出来,右手化过,再迅速向右转 体,右手下按,左手挡面,守护中 门。

动作三:接上势,重心移至右 腿,身体下沉,左腿屈膝提起,两 手向右上方棚,目视身体左前方 (图 2—43)〇

要求:两手上棚,身体下沉, 右腿支撑重心,屈膝松胯,上下相 合。此动吸气。

动作四:接上势,身体下沉, 左脚跟着地向左前方开步,脚尖 上翘,两手继续上棚,目视身体左 前方(图2—44)。

要求:开步时,脚跟里侧铲地 而出,两手上堋,腰劲下塌,有上 下对称之意。此动呼气。

内劲:右手逆缠上棚,左手顺 缠上棚,提左腿里缠开步,沉肘松 肩,劲合于腰。

用法•.两手上棚,可报可挡;提 腿可蹬、踹、勾、挂。左^含背靠法。

动作五:接上势,身体左转,重心移至左腿;左手逆缠随身 体左转,走下弧至左膝下;右手顺缠向后环绕变逆缠合于右耳 下,目视左前方(图2—45)。

要求:转体与移重心要协调一致。

此势分大、中、小三种身法练习。小身法:步小身高,左手 从腰间转过;中身法:如上势,手从膝下转过;大身法:左肘从 左膝下转过,故有“七寸肘和七寸靠之说”,就是肘与肩离地7 寸(约23厘米左右)。此动先吸气后呼气。

内劲:以腰左转劲下行缠至左腿合住。左腰劲上行缠至左 肩、左肘、左手,右手逆缠旋腕合于右胸前。

用法:此势以左侧为主,右侧为辅。左侧为挤劲,至肩、至 肘,至手,右手做后盾,随时呼应。

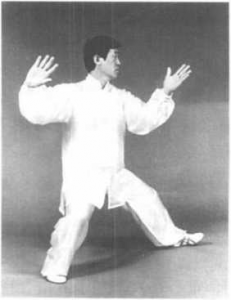

动作六:接上势,身体继续左转,重心在左,左手五指合拢 变勾手,弧线上提至肩平,右手立掌合于胸前,目视前方(图 2—46)

要求:左手上提,手腕放松领 劲;右手蓄而待发,松胯塌腰,劲蓄 在右腰间。此动为吸气。

内劲:塌腰、松肩、沉肘,使劲贯

左手腕。

用法:五指合拢,以防被人折拿 手指;上提手腕,可击对方下颚。

动作七:接上势,身体右转,右 手逆缠划弧向右拉开,松肩沉肘,含 胸塌腰,松胯屈膝,目视前方(图2-47)0

要求:此势两手两足位四隅角, 要立身中正,舒展大方,开裆贵圆, 虚领顶劲,上下四旁,八面支撑,谓之“中定身法”。此动为呼气。

内劲:以右手为主,腰劲右转,缠至右肩,劲到松肩,再缠至右 肘,劲到沉肘,再缠至手,劲到坐腕,劲贯中指端。到成势时,要屈 膝松胯,含胸塌腰,立身中正,顶劲领起,周身放松,气归丹田。

用法:此势为中定身法,有支撑八面之意,向右开时,含有右肩 和右肘的用法。

《歌诀》云:

一气旋转自无停,乾坤正气运鸿溁。

学到有形归无极,方知玄妙在天工。

浏览1,203次