第三章 (研究一)拳击不同技术下肢专项力量

特征研究及快速发力对击打效果、出拳速度的影响

拳击是典型的全身快速发力项目,要求在最短的时间内以一定的力度准 确击打对手。2009年拳击新规则对得点判罚要求为:清晰、有力、无遮挡。 击打的清晰和力度是得分的关键,除去技术因素,对击打力量要求明显增 加口州,拳击专项力量特征相关理论研究存在不同观点。有研究以快速力量细 化分类为基础,认为拳击击打专项力量特征为起动力量口MM"®;另有研究 从传统的快速力量宏观概念出发认为拳击属于快速力量或爆发力项 目*』28祢国内很多研究将爆发力等同于快速力量邸】,这与快速力量分类 中的下位概念爆发力有所区别。起动力量和爆发力虽同属快速力量,但是发 力特征存在差异,训练时负荷强度的安排也不同,需要区别对待〔曜。综合分 析以往研究观点,拳击专项力量特征属于快速力量范畴并无争议,只是在确 定其快速力量细化分类属性上,有进一步研究的空间。

拳击出拳击打是全身多关节运动,技术动作主要包括下肢蹬伸、躯干扭 转和手臂前伸击打三个环节,以往研究更多关注上肢出拳的专项力量特征分 析口而众多观点认为,下肢蹬地是主要发力源口八诚.I卸,因此深入分析拳 击下肢专项力量特征,明确其快速力量属性很有必要。出拳速度是拳击训练 的核心,拳击击打的效果表现为快速有力的出拳对击打目标形成的冲击,探 讨下肢快速发力对出拳速度和击打效果的影响,相关研究未见报道。

拳击击打技术主要分为前手拳和后手拳,不同技术在技术体系中的作用 不同,技术结构也存在差异。前手直拳是最基本的进攻技术,在拳击进攻体 系中占据重要地位。后手直拳是比赛中得点比率最高的进攻技术,在进攻技 术中居于核心地位。勾拳发力迅速、急促、运动线路短,是近身格斗时最为 常用的进攻技术,右上钩拳作为后手拳,进攻威力更大,经常是一击制胜的 法宝,在比赛中应用广泛。摆拳出拳力量大、攻击距离较远,灵活多变,并 且很容易给对手造成重创,尤其是后手摆拳在比赛中的威力更大,统计表明 在比赛中重创对手甚至将其打倒读秒的概率在80%以上,是拳击中主要得分

手段之一3曷。有关拳击下肢蹬地力量的研究很少,岳东升等利用一块测力 台,对运动员前手直拳双腿蹬地Z轴方向最大支撑反作用力值进行过研 究口逆,但未涉及对发力特征的分析,也未能对两腿的发力特征给予区分。分 别对前手直拳前、后腿蹬地发力的专项力量特征进行研究,探讨下肢蹬地快 速发力与击打效果的关系,国内外均未见报道。

本研究运用两块三维测力台、中国功夫测试工程人(以下简称工程人) 和VICON MX红外高速摄影系统,对运动员前手直拳、后手直拳全力击打工 程人的过程中,前、后腿专项力量特征进行研究。采用相关分析、曲线估计 和回归分析,研究不同技术双腿快速发力的最大力量峰值,发力到达峰值的 时间,快速力量指数对出拳速度的影响,以前手直拳为例,利用上述方法, 研究下肢快速发力对出拳速度、击打效果的影响。力求丰富拳击专项力量训 练理论,给拳击下肢专项力量训练提供有益的支持和指导。

第一节研究对象与方法

一、研究对象

上海体育学院附属竞技体校16名优秀男子拳击运动员,基本情况见表3-10 表3-1受试运动员基本情况一览表

受试人数 |

年龄(Y) |

训练年限(Y) |

架势 |

身高(m) |

体重(kg) |

运动等级 |

16 |

17. 50 + 2. 5 |

3. 60+1. 7 |

正架12

反架4 |

1. 68 + 0. 09 |

57. 2士4 1 |

国家健将3

一级2

二级11 |

二、实验方案

原地前手直拳(jabbing in a planted position) 技术标准(以右势为例):准备姿势要求运动员两腿 成左前、右后斜开立,左腿尖稍向内扣,全脚掌着 地并以前脚掌着力,两臂自然弯曲,左肩斜对前方, 肘部向下。从准备姿势开始,躯干逆时针方向预摆, 随后迅速沿顺时针方向转动胯部和肩部,左拳快速 向前出击,出拳结束后快速回收,还原为准备姿 势口5,19]。

后手直拳技术标准:受试者基本姿势要求,两脚成左前、右后斜开立, 左脚要求稍向内扣,肘置于肋部,两臂自然弯曲,双肘放松;技术发力过程 为,右脚掌蹬地发力,之后右腿内旋,同侧髓关节前送,重心前移,同时腰 部迅速转动,右肩积极前送,前臂内旋,右拳以直线向前发出,击打目标。

后手摆拳技术标准:受试者基本姿势要求,两脚成左前、右后斜开立, 左脚要求稍向内扣,肘置于肋部,两臂自然弯曲,双肘放松;出拳前,重心 后移,躯干先顺时针转动,拳和小臂内旋,肘部稍上翻,大小臂夹角约120° 〜130°,手臂成大半月形状,同时右脚前脚掌着地向内捻转,腰胯积极沿逆 时针方向扭动,右拳向左后方向摆击,击打结束后立即收回,还原成基本

姿势[13,15]

后上勾拳技术标准:受试者基本姿势要求,两脚成左前、右后斜开立, 左脚要求稍向内扣,肘置于肋部,两臂自然弯曲.双肘放松;身体右转略屈 右腿,沉低右肩,拳峰朝上内扣,右拳略下降,迅速屈臂由下向上勾击,同 时右脚向内碾地以增加击打力量。发拳过程中,上体微左转,右肩随拳转略 向前移。左拳迅速回收,保护下颌,右拳击打完成后迅速收拳呈准备姿势。

测试仪器:两块瑞士产KISTLER三维测力台,内置信号放大器,采样 频率为1000Hz,通过数模转换器与VICON MX红外高速摄影系统(100HZ, VICON Motion Analysis Inc, Oxford, UK)连接实现同步。

中国功夫测试工程人由上海体育学院与成都方拓仿真技术责任公司共同 研发,依照仿生学原理,表皮以及内部填充物形变系数与人体相似,工程人 位置和高度可调,其身体不同部位内置16个加速度传感器,通过采集分析系 统输出受到击打后内脏部位产生的三维合加速度数据,本研究以受击打部位 最大振动加速度描述击打效果。

实验流程:受试者穿着拳击鞋,佩戴拳击手套,先进行15分钟热身,后 进行3分钟击打拳击手靶练习。按照VICON FULLBODY模板为受试者粘贴 全身Marker。两块测力台左、右并排平行放置,运动员两腿分别站在一块测 力台上,工程人置于测力台X轴向前方向0.25m处。正式测试之前,调整运 动员测力台上的站立位置及工程人位置、高度,以便能够在适宜的距离内实 现全力击打目标,并保证运动员双脚尽量接近测力台中心位置。采用不同击 打技术,以最快的速度全力击打功夫测试工程人(击打之前,需要先标记击 打部位),要求动作连贯。每人采集3次成功数据,每次动作间隔1 min。

三、数据处理

受试运动员中4名为反架,处理数据时将其前、后腿采样数据交换标记,

人体模型对称,对实验结果无影响。

使用Visual3D软件对实验运动学和动力学数据进行计算与平滑处理,采 用Butterworth数字滤波器进行低通滤波,滤波频率为20HZ。

动力学数据处理后数据导入Microsoft Excel表格。根据三角形法则,采 用公式F合=//+寸+妥分别计算出前、后腿的单腿合力,并进行折线图处 理,得到积极蹬地发力阶段前、后腿的最大力量峰值、从积极蹬地发力到达 最大力量峰值的时间,发力50ms后力量值占最大力量增长值的百分比(前手 直拳和后手直拳),以及快速力量指数。为消除体重对所获数据的影响,所涉 及的力量及工程人胸骨柄振动加速度数据均用体重倍率(Body Weight, BW) 做标准化处理,体重倍率=原始地面反作用力(N) -9.8 (N/kg)-体重 (kg)

:173\

前手直拳运动学数据考察指标有:击打环节出拳的起点;出拳前,前腿 膝关节角度最小瞬间时间点;后脚着地瞬间时间点,出拳最大速度,出拳速 度为出拳过程中的三维最高合速度,采用公式V合=仙+尸+妥计算,从中 筛选最大值。

后手直拳、后手摆拳和后手勾拳运动学数据考察指标:击打环节出拳的 起点(运动员出拳击打之前,前手腕关节外侧点向前速度为零为开始);后脚 蹬地发力起点为出拳击打之前,后腿脚尖外旋开始的时间点;前脚蹬地发力 起点为出拳击打之前,前脚尖着地瞬间时间点。出拳最大速度,计算方法与 前手直拳相同。

工程人数据:工程人受到击打测得原始数据,采用与之配套的专业软件 处理,可生成内脏及头部共计16个观测点振动加速度的最大值和最小值,将 数据处理结果导入Microsoft Excel表格,数据源4显示为胸骨柄处受打击的 加速度,选取振动加速度的最大值进行体重标准化后的结果(最大加速度/体 重)作为研究指标。(测前手直拳)

采用SPSS17. 0对所得数据进行统计计算,结果以平均数士标准差表示。 将前、后腿的最大力量/体重,蹬地发力达到最大力量峰值的时间、快速力量 指数/体重几个参数一一对应分别进行配对样本T检验,P<0. 01作为显著性 差异标准。前、后腿最大力量/体重,蹬地发力达到最大力量峰值的时间、快 速力量指数/体重分别与击打效果、出拳速度进行相关分析,选取具有显著相 关的参数与击打效果进行曲线估计,选取曲线拟合度最高的快速力量参数与 出拳速度、击打效果进行一元回归分析,以P<0. 01作为显著性差异标准。

第二节研究结果

一、前手直拳前、后脚地面支撑反作用力及出拳击打运动学、击打效 果测试结果

测力台研究时段(积极蹬地发力阶段):参考本研究运动学测试结果发 现,出拳之前,前腿着地有非常小幅度的屈膝缓冲,选取膝关节角度最小对 应的时间点为前腿蹬地发力的起始点;后腿着地瞬间,测力台数据显示力量 值从零开始迅速增加,选取该数据点为后腿蹬地发力的起始点。结合前、后 腿发力曲线分析,双腿均选取最大力量峰值数据点为结束,将此发力过程定 义为积极蹬地发力阶段,作为研究前、后腿蹬地发力时段。

将此发力过程定 义为积极蹬地发力阶段,作为研究前、后腿蹬地发力时段。

|

最大力量值/体重 |

达到峰值时长(S) |

50ms力量/ 最大力量(%) |

快速力量

指数/体重 |

前脚 |

1 990 + 0. 422 |

0. 084 + 0. 018 |

86 + 8 |

25. 72 + 10. 87 |

后脚 |

0. 68 + 0. 16** |

0. 057 + 0. 013** |

78 + 7 |

12. 78 + 6. 21** |

|

、前、后脚快速发力与击打效果相关性分析、曲线估计及回归分析 |

表3-2双脚快速力量参数一览表

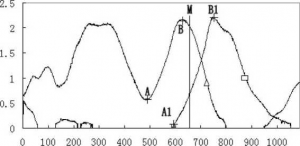

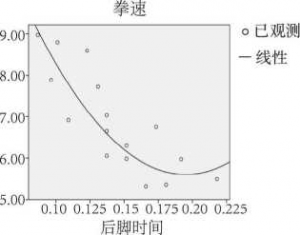

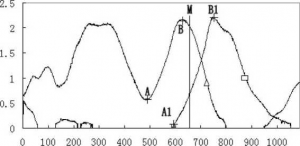

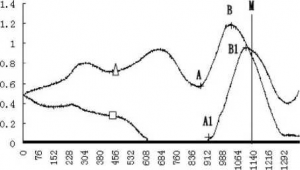

图3-1所示是前、后腿三维分力经过计算后的合力/体重随时间变化曲 线。确定前、后腿积极蹬地发力阶段的起点(A、A1),根据曲线数值变化, 在EXCLE数据中确定积极蹬地发力阶段终点(C、C1),以及蹬地发力50ms 时的力量值点(B、B1),并在曲线中进行标记,所得相关快速力量参数测试 结果见表3 — 2。

注:A、A1分别为前、后腿积极蹬地发力阶段起点;B、B1分别为前、 后腿发力50ms时力值;C、C1分别为前、后腿积极蹬地发力阶段终点;M 为出拳的起始点。

图3-1前、后腿力量/体重一时间变化曲线

结果

表3 — 3前、后脚快速发力与击打效果相关性

|

前脚最大力

量峰值/体重 |

前脚到达峰 值的时间 |

前脚快速力

量指数/体重 |

后脚最大 力量/体重 |

后脚到达峰 值的时间 |

后脚快速力量 指数/体重 |

与击打效果 相关系数r

P值 |

0. 864**

<0. 01 |

-0. 649*

<0. 01 |

0. 831**

<0. 01 |

0. 368

>0. 05 |

-0. 217

>0. 05 |

0. 304

>0. 05 |

表3-2中前、后脚快速力量参数经检验呈正态分布。工程人胸骨柄受击 打振动加速度/体重均值为3. 823 + 0. 667

0相关分析结果表明,后脚快速力量 参数与击打效果之间相关性不显著(P〉0. 05),前脚快速力量参数与击打效 果均呈显著相关。

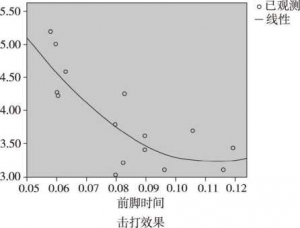

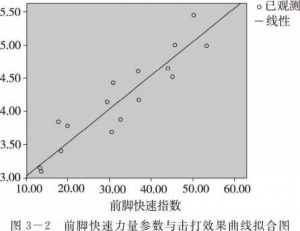

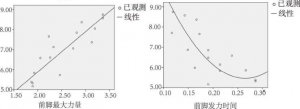

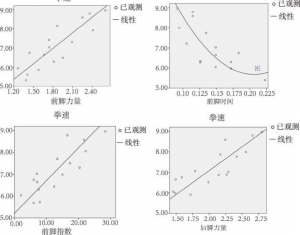

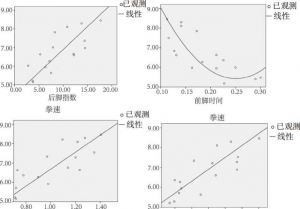

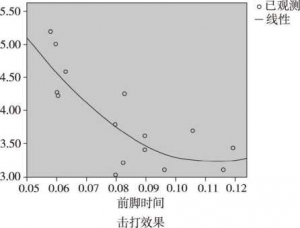

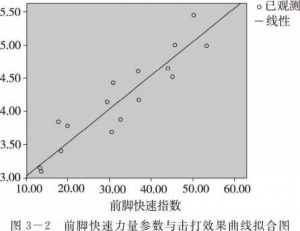

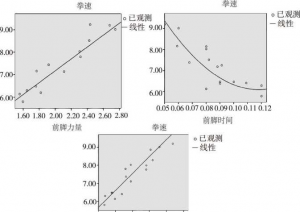

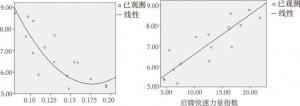

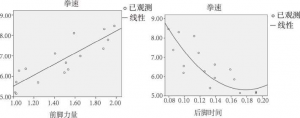

考虑三个快速力量参数之间的相互关系,不适合多元回归分析,故采用 一元回归分析处理。选取与击打效果呈显著相关的前腿最大力量峰值/体重、 达到峰值的时间,快速力量指数/体重三个快速力量参数与击打效果进行曲线 估计,选取拟合度最高的模型绘图,计算相应的回归方程。结果见图3-2和 表 3 — 4。

表3-4前脚快速发力参数与击打效果回归分析

自变量 |

n |

回归方程 |

F |

t |

P |

前脚最大力量峰值/体重 |

16 |

Y=l. 366X+1. 107 |

41. 308 |

6. 427 0. |

000 |

前脚到达最大力量的时间 |

16 |

Y=10. 656-141. 579X+697. 207x2 |

6. 822 |

0. |

007 |

前脚快速力量指数/体重 |

16 |

Y=0. 051X+2. 512 |

31. 203 |

5. 586 0. 000 |

根据曲线拟合以及回归分析结果可知,前腿最大力量峰值/体重、快速力 量指数/体重与击打效果直线拟合度最高,二者呈显著正相关;达到最大力量 的时间与击打效果二次曲线模型的拟合度最高,二者之间存在二次函数曲线 关系。二次方程曲线极值的计算方法,当X=-b/2a时,Y出现极值,此时 Y= (―b' + 4ac) /4a。

经计算,前脚二次函数曲线极值(曲线最小值)为x=0. 101, y=3. 38。

三、前手直拳前、后脚快速发力与出拳速度相关分析、曲线拟合及回 归分析结果

表3-5前、后脚快速发力与出拳速度相关性

前脚最大力前脚到达峰前脚快速力后脚最大力后脚到达峰后脚快速力

量峰值/体重值的时间量指数/体重量/体重 值的时间量指数/体重

与击打效果

- 895** —0. 659* 0. 858** 0. 372 -0. 247 0. 351

相关系数r

P 值 V0. 01 <0. 01 <0. 01 >0. 05 >0. 05 >0. 05

出拳最大速度均值为7. 16±L 198m/s

o相关分析结果表明,后脚快速力 量参数与出拳速度之间相关性不显著(P>0. 05),前脚快速力量参数与出拳 速度均呈显著相关。

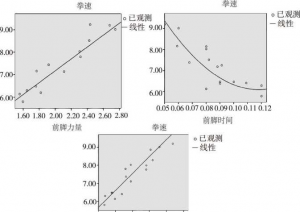

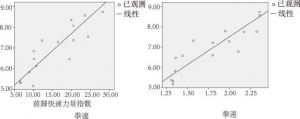

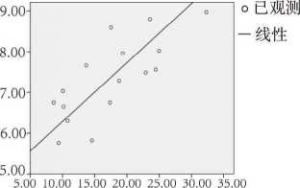

考虑三个快速力量参数之间的相互关系,不适合多元回归分析,故采用 一元回归分析进行数据处理。运动学研究显示,出拳最大速度出现在击中固 定目标之前,将积极蹬地发力阶段前、后脚快速力量参数最大力量峰值/体 重、达到峰值的时间,快速力量指数/体重与出拳速度进行曲线估计,选取拟 合度最高的模型绘图,计算相应的回归方程。结果见图3-3和表3-6

0

10.00 20.00 30.0040.0050.00 60.00

前脚指数

图3-3前脚快速发力参数与出拳速度的曲线估计效果图

表3-6前脚快速发力参数与出拳速度的回归分析

函数 |

n |

回归方程 |

F |

t |

P |

最大力量峰值/体重 |

16 |

Y=2. 67x+l. 841 |

56. 166 |

7. 494 |

0. 000 |

到达最大力量的时间 |

16 |

Y=15. 923-166. 211x+703. 446X2 |

6. 706 |

|

0. 01 |

快速力量指数/体重 |

16 |

Y=0. 094x+4 740 |

39. 938 |

6. 256 |

0. 000 |

曲线拟合以及回归分析结果显示,前腿最大力量峰值/体重、快速力量指 数/体重与出拳速度线性模型拟合度最高,呈显著正相关;达到最大力量的时 间与出拳速度二次曲线模型的拟合度最高,存在二次函数曲线关系。二次函 数曲线极值(最小值)计算结果为X=0. 118, Y=6. 11。

四、后手直拳前、后脚地面支撑反作用力及运动学测试结果

积极蹬地发力阶段:参考本研究运动学及测力台测试结果,出拳击打之 前,后腿膝关节内旋动作开始为后脚积极蹬地发力阶段的起始点;前脚着地 瞬间,测力台同步数据显示,力量值从零开始迅速增加,选取该数据点为前 脚积极蹬地发力阶段的起始点;结合前、后脚发力曲线分析,双脚积极蹬地 发力开始后,在很短时间内达到峰值,双脚均选取最大力量峰值数据点为积 极蹬地发力阶段的结束点。

图3-4所示是前、后脚三维方向分力经过计算后的合力/体重随时间变 化曲线,A-B段为后脚积极蹬地发力阶段。A1〜B1为前脚积极蹬地发力阶 段;M为出拳起始点,相关快速力量参数测试结果见表3 — 7。

表3-7双脚蹬地快速力量参数一览表

|

最大力量值/体重 |

达到最大力量峰值

时间(s) |

50ms力量/最大 力量(%) |

快速力量指数

/体重 |

前腿 |

2. 313 + 0. 492 |

0. 197 + 0. 044 |

18 + 2 |

12. 834 + 5. 868 |

后腿 |

L 636 + 0. 365 |

0. 133 + 0. 031 |

31 + 4 |

9. 596 + 5. 167 |

五、后手直拳前、后脚快速力量参数与出拳速度相关性分析、曲线拟 合及回归分析结果

表3-8前、后脚快速发力与出拳速度相关性

前脚最大前脚到达峰前脚快速力后脚最大力后脚到达峰后脚快速力

力量/体重值的时间量指数/体重量/体重 值的时间量指数/体重

与击打效果 |

0. 905** |

—0. 729* |

0. 902** |

相关系数r |

0. 891** |

一0. 705* |

0. 876** |

P值 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

表3-8中前、后脚快速力量参数经检验呈正态分布。运动学研究显示, 出拳最大速度均值为6. 51±1. 112m/s。相关分析结果显示,前、后脚快速力 量参数与出拳速度均呈显著相关,其中前、后脚最大力量峰值/体重、快速力 量指数/体重与出拳速度相关性极其显著。

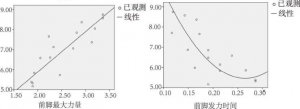

六、后手直拳下肢快速发力与出拳速度曲线拟合及回归分析结果

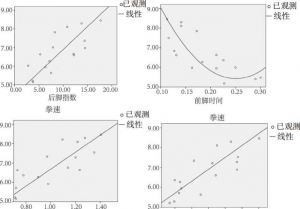

考虑三个快速力量参数之间的相互关系,不适用于多元回归分析,故采 用一元回归分析的方法。将前、后脚积极蹬地发力阶段最大力量峰值/体重、 达到峰值的时间,快速力量指数/体重与出拳速度进行曲线估计,选取拟合度 最高的模型绘图,并计算相应的回归方程,结果见图3-5和表3-9

0

图3-6后手勾拳击打前、后脚力量/体重一时间变化曲线

图3-6所示是前、后脚三维方向分力经过计算后的合力/体重随时间变 化曲线,A-B段为后脚积极蹬地发力阶段,A1〜B1为前脚积极蹬地发力阶 段,M为出拳起始点,相关快速力量参数测试结果见表3 — 10。

表3-10双脚快速力量参数一览

|

最大力量值/体重 |

达到最大力量峰值时间 |

(ms) |

快速力量指数/体重 |

前腿 |

1. 706 + 0. 384 |

0. 152 + 0. 035 |

|

10. 130 + 6. 553 |

后腿 |

1. 849 + 0. 429* |

0. 142 + 0. 033* |

|

13. 086士6. 614* |

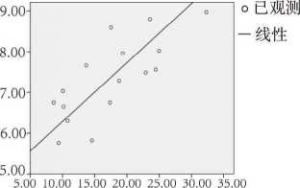

八、后手勾拳下肢快速发力与出拳速度相关分析、曲线拟合及回归分 析结果

表3-11前、后脚快速发力与出拳速度相关性

|

前脚最大力 量峰值/体重 |

前脚到达峰 值的时间 |

前脚快速力 量指数/体重 |

后脚最大力后脚到达峰后脚快速力 |

量/体重 |

值的时间 |

量指数/体重 |

与击打效果 相关系数r |

0. 908** |

-0. 768* |

0. 875** |

0. 911** |

-0. 735* |

0. 894** |

P值 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

<0. 01 |

表3-11中前、后脚快速力量参数经检验呈正态分布。运动学研究显示, 出拳最大速度均值为6. 730士 1. 093m/s。相关分析结果显示,前、后脚快速 力量参数与出拳速度均呈显著相关,其中前、后脚最大力量峰值/体重、快速 力量指数/体重与出拳速度相关性极其显著。

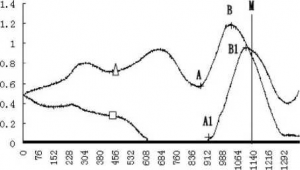

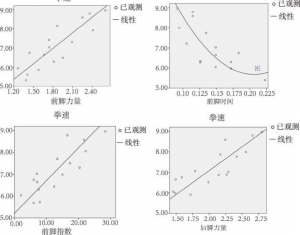

考虑三个快速力量参数之间的相互关系,不适用于多元回归分析,故采 用一元回归分析的方法。将前、后脚积极蹬地发力阶段最大力量峰值/体重、 达到峰值的时间,快速力量指数/体重与出拳速度进行曲线估计,选取拟合度 最高的模型绘图,并计算相应的回归方程,结果见图3-7和表3 — 12。

表3 — 12前、后脚快速力量参数与出拳速度的回归分析

自变量 |

n |

方程 |

F |

t |

P |

前脚最大力量峰值/体重 |

16 |

Y=2. 04x+2. 117 |

123. 149 11. 097 |

0. 001 |

前脚到达最大力量的时间 |

16 |

Y=254 956x2 -105. 166x+16. 526 |

15. 610 |

|

0. 00 |

前脚快速力量指数/体重 |

16 |

Y=0. 151x+5. 204 |

60. 765 7. |

795 |

0. 000 |

后脚最大力量峰值/体重 |

16 |

Y=2. 324x+2. 434 |

68. 180 8. |

257 |

0. 000 |

后脚到达最大力量的时间 |

16 |

Y=296. 16X2 —115. 564X+16. 875 |

14. 034 |

|

0. 001 |

后脚快速力量指数/体重 |

16 |

Y=0. 145x+4. 838 |

45. 175 6. |

721 |

0. 000 |

回归分析显示,前、后脚最大力量峰值/体重、快速力量指数/体重与出 拳速度直线模型拟合度最高,呈显著正相关;达到最大力量的时间与出拳速 度二次曲线模型的拟合度最高,呈二次函数曲线关系。经计算,前脚二次函 数曲线极值(曲线最小值)为x=0. 206, y=5. 681;后脚二次函数曲线极值 为,x=0. 195, y=5. 620

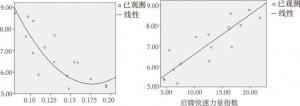

0九、后手摆拳前、后脚地面支撑反作用力及出拳击打运动学测试结果

积极蹬地发力阶段:参考本研究运动学及测力台测试结果,出拳击打之 前,后脚尖内旋动作开始为后脚积极蹬地发力阶段的起始点;前脚着地瞬间, 测力台同步数据显示,力量值从零开始迅速增加,选取该数据点为前脚积极 蹬地发力阶段的起始点;结合前、后脚发力曲线分析,双脚均选取最大力量 峰值数据点为积极蹬地发力阶段的结束点。

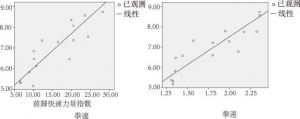

图3-8前、后脚力量/体重一时间变化曲线

图3-8所示是前、后脚三维方向分力经过计算后的合力/体重随时间变 化曲线,A〜B段为后脚积极蹬地发力阶段,A1〜B1为前脚积极蹬地发力阶 段,M为出拳起始点,相关快速力量参数测试结果见表3—13。

表 3-13 |

前、后脚快速力量参数一览 |

|

最大力量值/体重 |

达到最大力量峰值时间(ms) |

快速力量指数/体重 |

前脚 |

1. 308 + 0. 304 |

0. 187 + 0. 043 |

7. 670 + 3. 669 |

后脚 |

0. 923 + 0. 208 |

0. 130±0. 030 |

7. 752±3. 661 |

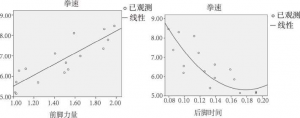

十、后手摆拳双脚快速力量参数与出拳速度相关分析、曲线拟合及回 归分析结果

表3-14前、后脚快速力量参数与出拳速度相关性

前脚最大力前脚到达峰前脚快速力后脚最大力后脚到达峰后脚快速力 量峰值/体重值的时间量指数/体重量/体重 值的时间量指数/体重

与出拳速度

- 878** — 0. 733* 0.859** 0.901** —0.754* 0.882**

相关系数r

P 值 <0.01 <0. 01 <0. 01 <0. 01 <0. 01 <0. 01

表3-13中前、后脚快速力量参数经检验呈正态分布。运动学研究显示, 出拳最大速度均值为6. 348士 1. O33m/s。相关分析结果显示,前、后脚快速 力量参数与出拳速度均呈显著相关,其中前、后脚最大力量峰值/体重、快速 力量指数/体重与出拳速度相关性极其显著。

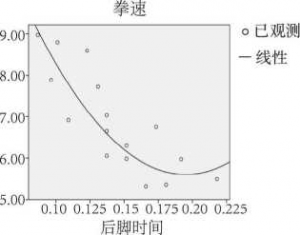

考虑三个快速力量参数之间的相互关系,不适用于多元回归分析,故采 用一元回归分析的方法,将前、后脚积极蹬地发力阶段上述三个参数分别与 出拳速度进行曲线估计,拟合度最高的模型绘图,并计算相应的回归方程, 结果见图3-9和表3 — 15。

后脚力量

前脚指数

图3-9前、后脚快速力量参数与出拳速度曲线拟合图

表3-15前、后脚快速力量参数与出拳速度的回归分析

自变量 |

n |

方程 |

F |

t |

P |

前脚最大力量峰值/体重 |

16 |

Y=2. 692x+2. 827 |

23. 330 4. |

830 0. |

000 |

前脚到达最大力量的时间 |

16 |

Y=159. 915x2 -80. 094x+15. 454 |

11. 822 |

0. |

001 |

前脚快速力量指数/体重 |

16 |

Y=0. 240x+4 510 |

36. 720 6. |

06 0. |

000 |

后脚最大力量峰值/体重 |

16 |

Y=4 394x+2. 292 |

49. 330 7. |

024 0. |

000 |

后脚到达最大力量的时间 |

16 |

Y=322. 448X2 — 115. 127X+15. 600 |

11. 268 |

0. |

001 |

后脚快速力量指数/体重 |

16 |

Y=0. 246x+4. 443 |

43. 782 6. |

617 0. |

000 |

经检验,回归方程均成立。回归分析显示,前、后脚最大力量峰值/体 重、快速力量指数/体重与出拳速度直线模型拟合度最高,呈显著正相关; 前、后脚达到最大力量的时间与出拳速度二次曲线模型拟合度最高,呈二次 函数曲线关系。经计算,前脚二次函数曲线极值(曲线最小值)为x=0. 250, y=5. 425;后脚二次函数曲线极值为x=0. 179, y=5. 324。

第三节分析与讨论

一、拳击下肢专项快速力量属性特征研究

(一)起动力量与爆发力发力特征的理论探讨

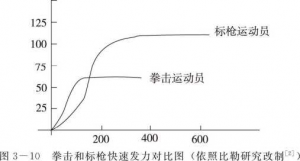

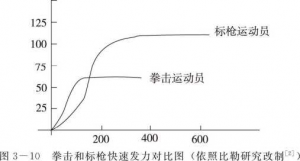

力量分类细化是当代力量训练理论研究的一大特点。快速力量分为起动 力量、爆发力和反应力量,起动力量是指神经肌肉系统在极短的时间内发挥 其尽量高的力量能力,在用力开始后约50ms就能达到相对较大的力量值,是 快速力量中收缩时间最短的力。爆发力是肌肉力量已经开始张力增加的肌肉 以最快的速度进一步发挥肌肉力量的能力口s"闻。起动力量和爆发力虽同属 快速力量,但在力量变化速度变化趋势上存在差别。图3-10是比勒对两名 世界级拳击和标枪运动员专项发力过程的比较,开始阶段拳击曲线斜率大, 快速力量指数高,在极短的时间内达到最大力量峰值,具备典型的起动力量 特征。标枪发力初始阶段快速力量指数明显低于拳击,而后续力量变化速度 更为显著,到达力量峰值的时间较长,爆发力特征明显国。相关理论均未对 起动力量及爆发力的发力时长给予明确界定。有观点认为150ms之内起动力 量和爆发力起主要作用,150ms以上最大力量起主要作用另有研究表明, 大部分快速力量发力过程与地面作用的时间为100〜200mQm。

综合以往理论研究成果认为起动力量应满足以下特征:从发力到达最大 力量峰值的时间很短,可能小于50ms;如果时间长于50ms,那么发力50ms 时达到的力值,除满足相对较大的绝对值外,应达到较高的最大力量百分比, 认为较高的最大力量百分比至少应达到最大力量60%以上,才能体现出其具 有较高发力速度能力;爆发力除具备一般意义上的快速力量特征外,初始阶 段发力速度低于起动力量,达到最大力量峰值的时间长于起动力量,如果是

下肢蹬地发力,约在200ms之内达到最大力量峰值。

(二)拳击下肢快速力量属性特征研究

本研究选取具有代表性的前手直拳与后手直拳为代表来分析拳击下肢专 项力量特征。从到达最大力量峰值所用的时间以及50ms达到最大力量百分比 两个指标测试结果分析。前手直拳击打,积极蹬地发力阶段,前、后腿发力 达到峰值的时间很短,分别为前脚0. 084 + 0. 018,后脚0. 057 + 0. 013,在 90ms内均达到峰值,发力50ms达到最大力量峰值的6。%以上。上述参数满 足起动力量的基本特征,故可以认定前手直拳下肢快速力量属性为起动力量。 研究结果与比勒、万德光等对拳击上肢击打专项力量特征观点一致3"。后 手直拳的测试结果显示前脚的发力达到最大力量峰值的时间均值为0. 197士 0. 044,后脚为0. 133±0. 031。前、后脚发力50ms达到最大力量峰值的百分 比,分别为1&28%和31. 72%,所达到的最大力量百分比很小。符合爆发力 特征,可认定后手直拳下肢快速力量属性为爆发力。

有研究显示,三名形意拳运动员采用崩拳技术击打固定目标时,下肢发 力达到最大力量峰值所用时间为200ms口碱’比本研究前手直拳测试结果时间 要长,与后手直拳前脚的发力时长相近。分析该研究除去测试对象及技术动 作不同,仅用一块测力台进行测试,得到的是双腿共同蹬伸发力的测试结果, 与单腿蹬地发力测试结果必然存在差异。

一级跳远运动员,起跳蹬伸阶段的发力时间为45ms左右口*电,健将级棒 球运动员肩上投球测试,测力台测得的单腿蹬伸动作加速期蹬地发力时长平 均值为50ms

[in],健将级铅球运动员蹬地发力时间测试结果为80ms左右口扪, 上述发力时长研究结果比本研究结果前手直拳测试结果相近,揭示了起动力 量项目发力时间短的特征。

一般起动力量训练的负荷强度为30%〜50%最大力量「切,根据本研究确 定拳手直拳下肢专项力量特征为起动力量的研究结果,考虑拳击技术动作只 是克服自身部分体重,几乎无外加负荷,确定其下肢专项力量训练负荷强度 应更接近上述范围的下限。前手直拳是最快的进攻技术口句,发力时间最短, 后手直拳下肢蹬地的发力时长比前手直拳要长,满足有关爆发力概念中的后 续发力能力较强的描述,因此在训练实践中,后手拳下肢专项力量训练负荷 强度安排应该满足爆发力训练的要求,负荷强度比前手直拳安排要高一些。

二、不同击打技术下肢快速蹬地发力对击打效果及出拳速度的影响

相关分析是研究现象之间是否存在某种依存关系,并对具体有依存关系 的现象探讨其相关方向以及相关程度,是研究随机变量之间的相关关系的一 种统计方法。回归分析是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的 一种统计分析方法,能够表现一定程度的因果关系和预测关系口理。出拳速度 和击打效果是拳击训练的核心内容。探讨下肢快速发力对上肢动作速度和击 打效果的影响能够深入揭示拳击整体发力特征,对于拳击专项力量训练具有 重要意义。工程人受到击打内脏产生的震动加速度源于出拳撞击工程人产生 的冲量。出拳击打速度与击打力量是影响冲量的主要参数口⑴,对出拳速度和 击打力量产生影响的因素势必影响击打效果。研究结果显示,前手直拳前脚, 后手直拳、后手摆拳、后手勾拳积极蹬地发力阶段,前、后脚最大力量峰值/ 体重、到达峰值所用时间和快速力量指数/体重三个快速力量参数与出拳速度 具有显著相关性,前手直拳前脚上述三个快速力量参数与击打效果具有显著 相关性。所建回归方程经检验均成立,根据以上研究结果,探讨前、不同技 术下肢蹬地快速力量参数对出拳速度的影响。

(一)不同技术前、后脚快速发力对出拳速度影响总体分析

本研究结果显示,前腿上述三个快速力量参数与击打效果具有显著相关 性(p<0. 01),而后腿快速力量参数与击打效果相关性不显著(p>0. 05)

o 分析其造成差异的主要原因,测试结果显示,前腿比后腿蹬地最大力量峰值 大、发力时间长,快速力量指数高,且均具有显著性差异(P<0. 01)

o前腿 发力的上述基本特征与乒乓球弧圈球技术击球过程中,作为主要发力腿的右 腿特征相同口衡,说明前腿在下肢发力中起主要作用。从技术角度分析,前手 直拳击打的过程中,要求重心前移,前腿需要克服更多的体重完成蹬伸,而 后腿在本运动环节起辅助作用,对击打效果影响较弱。可见在下肢积极蹬地 发力阶段,前腿的快速发力是影响击打效果的主要因素。

拳击击打相关肌电研究显示,出拳过程中,肌肉活动呈现从下肢向上肢 激活的次序性,即下肢蹬伸发力在先口扔。研究后手拳前、后脚蹬地快速发力 对出拳速度影响程度是否存在差异,能够为专项下肢力量训练提供启示。前、 后脚三个快速力量参数配对T检验结果显示并不存在显著性差异,说明前、 后脚快速发力特征在击打过程中差别不大。本研究运动学及动力学测试发力 曲线显示,在积极蹬地发力阶段,前、后脚几乎同时开始发力蹬伸.且伴随 着小幅度的重心向前、向左移动,运动实践中与此相似的运动形式很少。有 研究证明了铅球项目下肢蹬地发力峰值与出手速度之间的显著相关性口花

1,铅 球最后蹬地发力阶段两脚的发力与拳击存在很大区别,铅球后脚先发力,是 主动发力脚;前脚发力在后,支撑特征较为明显。CMJ、DJ测试相关研究表 明,蹬地最大力量、快速力量指数均与起跳速度显著相关口购*但其下肢发力 直接作用于人体,完成起跳动作,而拳击下肢蹬伸发力不直接参与出拳击打。 回归分析结果表明,后手拳技术前、后脚三个快速力量参数与出拳速度均呈 线性关系,具有显著相关(P<o. 01),且相关系数非常接近,说明双脚快速 发力对出拳速度均具有显著的影响。回归分析能够说明一定程度的因果关系, 可见在完整后手拳技术结构前提下,双脚的快速蹬地发力是后手勾拳快速出 拳的必要条件。研究结果提示,在拳击所有的后手拳技术中,下肢专项力量 训练中,双脚的快速力量训练都应得到重视。

浏览1,298次