技法和击法的区别

(一)八大老势(掌)

八大老势(掌)是八卦掌的总体掌法。硬掌八大老势中,每势 不但有掌法,还含有腿法、肘法和锤法。势中掌法以冲、点、削、 砸、劈、穿、开、弹、截、挑、撩、缠、掩、豁、震、挂为主;柔掌均由 掌法组成,不含腿法和锤法,基本掌法以推、托、代、领、 掠、搬、撑、撞、掩、盖、掖、探、挤、塌为主。例如硬掌第 一势,共有6个掌、腿的动作组成:①点手掌,②片旋掌,③ 冲掌,④豁掌,⑤反背腿,⑥平削掌。柔掌的第一掌称单换掌, 内含4个动作掌法:①掩手掌,②单撑掌,③闪插掌,④穿手掌。

柔掌的势架以龙蹲势和虎坐势为主,弓步、马步、仆步为辅; 硬掌的势架中龙蹲势、虎坐势、弓步势、马步势、仆步势、虚步势、 丁步势和提步势的含量相对平均,其势架较柔掌丰富多彩。总 之,硬掌和柔掌的内含掌法有着根本的区别,是两个截然不同的 掌法体系。

(二)二十四势

传统的二十四势,在八卦掌的各派中都有,但是练法各异。 柔掌的二十四势是以八大老掌为掌法,按势架的高、中、低为三 盘习练,合称二十四势。每势仍是八大母掌,动作、掌法、势架都 没有任何变化。三盘标准为:身体自然直立,搭掌转圈习练称上 盘八势;屈膝坐胯,搭掌转圈习练称中盘八势;屈膝下蹲,膝胯接 近水平,搭掌转圈习练称下盘八势。

硬掌体系的二十四势是含在八大老势的掌法中的,每势中 都含有上、中、下三盘掌势,并没有另外的掌法和掌势,仅为掌法 势架的高低、掌法的位置而已。如开掌、弹掌等为上盘掌势;冲 掌、压掌等为中盘掌势;仆步、搂掌和平插掌等为下盘掌势。

八卦掌经过多年的发展,二十四势也一改传统模式,另有了 新的内容,称二十四小势。其掌法来源有二:一种是借鉴或生搬 硬套其他派别的掌法拼凑而成;一种是利用六十四手改编而成。 借鉴掌法有二:其一是从八卦门内借鉴,当马维祺逝世后,其未 入门的弟子墨盒刘带其风轮掌法投入程廷华的柔掌体系中这是柔掌体系第一次增加掌法内容。学习了部分硬掌法的技术,如 反背锤、闪穿掌等。其二是与形意、太极相互借鉴,如以大枪刘德 宽为主改编的六十四手,其中并非全部是八卦掌的招法,但是却 以八卦掌的风格特点出现。同时一部分弟子在下传掌法时,将其 他拳法糅进掌法中。再如张兆东、李存义的下传人,创编出了形 意八卦掌,改变了八卦掌原始的掌法技术。

前文已述,硬掌体系的二十四势是八大老势中的掌法,掌势 中含有三盘掌法。现在看来,仅是理论上的说法并没有实际意 义。当尹福一改传统师承掌法为小架子掌法下传给其门婿何金 魁时,其掌法名称变成“掌”,总称六十四掌。当何金魁下传时就 有了上、中、下三盘练法了,这是受柔掌三盘练法的影响所致(何 金魁原是程廷华的入门弟子,投入尹福门下学艺后,被尹福纳为 门婿)。所以,小架六十四掌讲三盘功架,按硬掌的风格特点及掌 法而习练上盘者居多,中盘有之,下盘功架少见。这种功法仅在 何金魁下传体系中流行,其他派别仍按传统的二十四势习练。

总之,二十四势在硬掌体系中指的是:势中的具体掌法有 高、中、低三盘之分;柔掌体系中指的是:掌法习练时势架的高、 中、低之分。两者是掌法的高低和势架功法的区别。

(三)六十四手

按易卦之变理和演化,无极生有极,有极生太极,太极生两 仪,两仪生四象,四象生八卦,八八六十四卦,又演化出384招; 依八卦掌而论,按易卦的演变为八大老势(掌),一掌演化成八 手,合计为八八六十四手,这是八卦门体系的理论基础。从易卦 的易变之理而言其演变顺序是对的,在前辈下传时的定论也是 符合卦理的,但是从中国拳术发生和发展的历史来看,八卦和八 卦掌在理论上难得统一,也就是易卦之理只能说明其数和量的 变化,不能说明其质的发生、发展的变化。拳术的发生、发展都是 从无到有,从简到繁,再从繁回到简,这与八卦掌的传统理论相 悖。从董公海川本人的历史、创编八卦掌的技法、下传的技击技 法来分析,应当先有六十四手,而后有八大老(势)掌,又依八大 老(势)掌演化出正规的六十四手,这也许才是正确的创编顺序。 因此,六十四手是八卦门各派掌法的总含,代表了整个八卦掌技 法和击法的全貌,这也正符合了梁斋文前辈所讲的八种掌法的 主体都是由六十四手的八个掌法经过组编而形成的,并且从中 也可以看出,每一个掌势中仅有一个或两个主要的掌法为代表, 其他的动作掌法或是重复或是掌与掌之间的衔接过程。以上充 分说明六十四手是八卦门技法的总体,各派的技法区别仅是占 有比例不同、侧重不同、击法和技法的风格特点不同,传统的硬 掌法所占比例最多,变化也最繁杂。

八卦掌传统的六十四手是单掌单招行步转圈进行击法和技 法的练习,这是攻防技术的实战演习。随着时代的变迁,人们对 武术趋于强身健体的大众化、艺术化的要求,六十四手也被人为 的改变了其特点和原貌,形成了优美、复杂的掌势或套路。

由何金魁下传的硬掌体系的六十四手,虽然仍按行步转圈 单式习之,但是与六十四手的内涵相差甚远,掌势中内容过多的 重复而显得体系庞杂。在其后的传播过程中,技法和击法都有一 定程度的变化,这是与下传的过程相关的:尹福下传给何金魁, 何金魁传授给了尹福之四子尹玉章,而尹玉章又传给了何金魁 之子何忠祺兄弟。另外,曹钟升改编的六十四掌称“曹氏八卦掌 谱”,其内容基本上是硬掌法和六十四手的组合,共计八路,每路 八势,依行步转圈形式单势演练。曹钟升虽非尹福亲传的弟子, 但仍是硬掌体系中的接班人之一,依其改编的套路下传了不少 弟子。由于以上种种原因,在社会上打乱了人们对硬掌的命名和 内容的认同,尤其是有人错误的认为尹派就是六十四掌,甚至部 分本门内的人也不知道硬掌的八大老势。

六十四手在柔掌体系中也有相当大的变化,主要历史原因 有二:一是当程廷华逝世后,刘德宽、程有龙、刘振林三人将六十 四手改为八趟、每趟八手的套路,更主要的是将八卦掌最根本的 功法形式行步转圈改为直线运动,与形意拳练功形式一般无二。 这种练功法只能称之为掌,而不能称之为八卦掌。该八趟“六十 四手”现称为“直趟六十四手”,在部分地区广泛流传,一些习练 者误将其视为正宗八卦掌的六十四手,还将其改编成对练形式 的套路。二是张兆东、李存义形意拳对六十四手的影响,其传人 中有的将名称改为“形意八卦掌”,在转掌中添加了形意拳的技 法。还有的改变了八大老掌及其名称,如“程派高氏八卦掌”,其 八大势是:①蛇形顺势,②龙形穿手,③回身打虎掌,④燕式盖 掌,⑤转身反背掌,⑥拧身探马式,⑦翻身背插式,⑧停身搬扣 掌。该掌将柔掌八卦掌的代表掌单换掌排除在外,其他掌法如① 和⑤则是柔掌中的顺势掌、硬掌中的反背锤的内容,只是改变了 名称而已。“高氏八卦掌”体系的六十四手是按八掌分势,每掌八 势,如蛇形顺势掌的八势为:①开式掌,②团撞掌,③蹲掌,④插 掌,⑤挑掌,⑥扣掌,⑦立掌,⑧缠掌。其变化虽然很大,但仍不失 八卦掌的传统风格特点——行步转圈中单掌式变掌换式。

总之,八卦掌的六十四手经过千变万化和不断的发展,尽管 存在诸多不足甚至有失传统,但其演变的过程还是基本上遵循 了八卦掌的传统理法和数变,仍没有脱离八卦掌传统的六十四 单手。

八卦掌的对练称对穿掌,是董公亲自传授的,是按六十四手 的技法由二人行步转圈对穿。其技法动作仅为二三个,而不是套 路的对练。该对穿掌各派均有习练,硬掌体系练者最多,然而现 在也濒临失传。

(四) 擒拿术

据说传统的八卦门内的技法总体下传时,没有单纯的擒拿 术。董公以及尹福、程廷华也没有下传过擒拿术。在六十四手中 确有“擒拿”二字,但该二字指的是“反擒拿”,并不代表八卦门中 有单独的擒拿术。尹福、程廷华曾亲口多次训教:“八卦掌不讲 拿,你拿我也拿。”所谓“我也拿”指的是反拿法或破解法,是传统 八卦掌习练者利用掌法中的拧、裹、钻、翻等动作,来破解擒拿术 而形成反擒拿术。众所周知,八卦掌的技击是走打、后发先至原 则,反擒拿术与八卦掌的技击方法正好吻合。

事物总是在不断的变化和发展,八卦掌术也不例外。经过几 代人的创新发展,八卦门的技艺又增加了新的技击术,不但有了 “擒拿术”,还有人创新出“推手术”,硬掌体系有了“七十二擒拿 术”,柔掌体系有了“八大总拿”等。

(五) 推手法

八卦掌的技击法则依“打、防”为准则,以“走打”和围圈“打 点”为特色。传统技法中没有推手技法,有的仅是揉臂方法:二人 面对面单臂贴腕,上下划圈或水平划圈习之,是以练习六十四手 中的“粘、连、黏、随”为目的,与太极拳的推手有着天壤之别。当 大枪刘德宽投入八卦门后,情况发生了变化,他不但将太极门的 技艺带入八卦门,还将六合门与八卦掌的技艺融为一体广泛下 传,从此八卦的柔掌体系才有了推手。遗憾的是,这仅限于刘德 宽下传一支。

当董海川与杨露禅比武后,曾预言:“太极拳将极大发展,八 卦掌不及。”时过境迁,由于国家的重视和太极拳对健身的适应 性,使得太极拳普及海内外。众多习武者抛开门户之见,互相学 习,将太极拳推手引入八卦掌也就在所难免了。

(六) 攻防技击术

八卦掌的技法和击法均是在行步转圈中依“掌”进行,攻防击 技特点是依走转为主,依“掌”为法,击技中掌多拳少,围圈打点, 横开斜进,避正就斜,依斜压正;要求依走打为妙和后发先至的高 速技法进行技击攻防,利用挨、帮、挤、靠进行近身技法搏击,其攻 防技击法主要运用“掌和腿”,兼有指、锤、腕、肘、肩、胯、膝部位, 以六十四手为准绳,按不同势架、方位出手,共为384招法。以上 是八卦门各派掌法总的攻防技击术,具体某派各有擅长。

硬掌体系的击法依“掌、拳、腿”为主,冷、弹、硬、脆、快见长; 出手接近直线运动,步眼和身法灵活快速;技法擅长削、劈、砸、 震、开、点、缠、绷、弹掌及七十二腿。柔掌体系擅用推、托、代、领、 掠、挤、撞、挑掌及摔法,运用拧、裹、钻、翻的身法技巧,柔中含 刚,沉稳勇猛力大,放长击远见长;出手弧线较大,步法和身法比 硬掌缓慢;击法特点是打摔掌和摔法。

(七) 特技

所谓特技是现代的命名和称呼,传统称为“绝招”“绝技”“绝 活”,武林界各门派都有自己的特技,这是立门分派的必然技法。 武术是中华民族特有的民族文化,经过几千年的沉淀积累,才形 成现在的门派林立、丰富多彩的武术文化体系,据统计,全国主 要的拳种共有130个门派,没有形成区域的小门派举不胜举。在 新中国成立前,若要自立一个门派且得到武林界的认可,决非易 事。首先其技法要新奇独特,其次击法、功力需深厚精湛,有技压 群雄的“绝招”,再者其本人的武德也要得到同行的认可。

董公海川在创门立业时,力斗群雄、开创局面成为家喻户晓 的美谈。董公的绝招据传是“提身术,有椅下藏身,腾空越房,纵 身贴柱等”,众弟子也依各自的技艺特长在武林中占有一席之 地。如尹福的绰号是“铁镯子瘦尹”,其指力非同一般。马维祺被 称为“铁腿煤马”,被其腿点到非死即伤,据传其转掌是在沙坑中 踏沙习练。程廷华的柔掌法名扬天下,据说他的练法:100斤土 筐,用绳高吊与肩平,以掌击向另一边,弹回再用大指和二指捏 住,故被称为“铁镶子眼镜程”(与其行业有关)。董公的秘传弟子 梁斋文,在董公逝世后才在京城逐渐显露身份,1908年春节,许 多武林界人士前往探望,送众人出大门时梁说:“这门鼻儿虽为 铁制但不实”,边说边用食指、中指根节夹住将其拧下,众人哗 然,故被称为“铁钳子道台梁”。刘振麟在梁斋文处学习八卦掌 时,曾亲眼所见其转掌的风采:屋中砖竖立摆成圈,足蹬木底高 靴,脚踏砖上而行,其速如风。据刘振麟讲,梁斋文为嘉峪关镇守 大将时所用兵器是铁棍,重64斤。

八卦掌第三代的知名人物当属马贵(世卿),绰号木马,虽然 他是尹福的弟子,但其击法和技法完全是董公亲自传授的。有人 将他误认为是尹福的大弟子,然而真正的大弟子是山东烟台田 姓人氏,武功掌法出众,因故南下云南,后回烟台老家,再未回过 北京。因而硬掌体系的第三代大师兄落到了李永庆身上,由于他 武功高超被人们誉为“铁胳臂”,其臂的硬度和力量都有超人的 功力。据刘振麟讲,他曾亲眼见李永庆的前臂撞在走廊柱上,廊 顶晃动且向下落物。李永庆协助尹福在京城做了很多事,人称之 为尹福的打手。柔掌体系的大师兄是冯俊义,其绝招是行步如 飞,掌的击法奇特,故被京城武林誉为“飞腿冯俊义”。

四、风格特点的区别

八卦掌总的风格特点是“走、转、穿、旋、拧、裹、钻、翻”。在手 法上以掌为主,掌多拳少,兼有腿法;在技法上以八大老势(掌) 和六十四手为主;运动方法是“行步转圈”,在“行步转圈中变掌 换式”是八卦掌的技法、击法法则。其功法为内外兼修的运动方式,在攻防搏击中以掌法和腿法为主,兼用锤法、指法、腕法、肘 法、肩法、胯法、膝法和反拿法等。特点是:走如风、站如钉、身捷 步灵、掌似穿梭、身似龙行;出手前三连、回手似勾杆;出手不空 回、步法要领先,这是传统歌诀中的警句。

八卦门内各派掌法的风格特点不一,硬掌和柔掌体系的风 格特点,其区别是非常明显的。八卦掌硬掌的风格特点是“冷、 弹、硬、脆、快”,从中又派生出“速、小、绵、软、巧”,两种风格特点 代表着硬掌法的两种练法,在技法势架等方面有着很大的区别。 本书中以“冷、弹、硬、脆、快”大架八大老势为准来说明硬掌的风 格特点。柔掌的八大老掌的风格特点是:以拧、裹、钻、翻为主,柔 中含刚,稳中求速;开合动作大而优美;技击应用放长击远或挨、 帮、挤、靠等见长。

八卦掌各派的基本形体标准大同小异,惟掌形各异、架势大 小有别(参考本书的第二章),本文仅对硬掌和柔掌的运动特点 加以分析说明。

(一)硬掌法和柔掌法的步型、步法、行步和转圈 的区别

在武林界流传着一句顺口溜:“八卦掌的步,太极拳的腰,行 意拳的手”,由此可看出“八卦掌的步”在功法和技法方面的特殊 性。八卦门内总体步型、步法的运动标准和要求是一致的,但由 于八卦掌各派的掌法不同,其步法也各有特点,形成自己特有的 步型、步法。

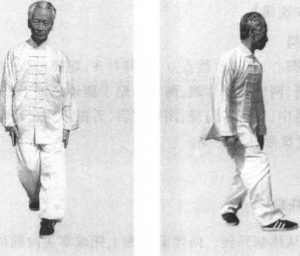

硬掌法的步型和步法在掌势中运用的数量最多、最繁,统称 “步眼”,包括步型、步法、行步的规范和标准。在行步转圈中要求 两脚平起平落(起步脚跟不先起,落步脚尖不后落),离地而行, 步似鸡行,故称“鸡蹬步”;又因行步极快,又称“急行步”。特点 是:步距小(等于或小于自然步距),转圈弧度小,动作小,步法 快;两大脚趾落在弧线上,里脚直线前迈,外脚微里合扣落,运动 中急中求稳,稳中求速;行转如旋风,站如板上钉;行步转圈以上 盘架势为主,中盘架势为辅,下盘架势不多见。

柔掌体系的步型和步法在运用上较为简明,总的称为“步 法”,内含步型、步法、行步的规范和标准。在行步转圈中要求两脚 平起平落,离地而行,落步脚尖贴地前搓约一脚长距离,似在泥中 步行,因而得名“趟泥步”或“探行步”。特点是:步距大(等于或大于 自然步距),转圈的行步弧度大;里脚三角线行步,外脚直迈里合扣 落于里脚尖前,称“脚直步弯”;运动中稳中求准,准中求快;行转 沉稳,步法优美;依中盘架势为主,下盘架势为辅,只有初学者用 上盘架势转行。现有一种“创新”行步转圈的方法,使用下盘架势, 其架势基本与弓步大同小异,只是后腿脚尖点地,脚掌以后全部 掀起,自称是纯程派行步转圈的方法,经查八卦掌前辈中未曾出 现过这种架势。这种新的柔掌行步转圈的方法确实令人耳目一 新,破除了传统柔掌趟泥步的运动技法,其是与非留于后人评说。

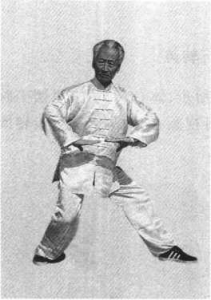

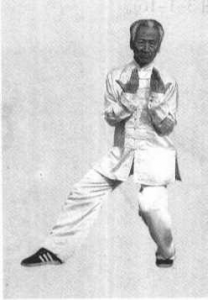

在八卦掌各派掌势掌法中,都将八卦掌特有的步型——龙 蹲步和虎坐步作为本派主要的步型和架势,虽然架势高低、步距 长短有别,但规范和要求是相同的。在柔掌中显得尤为突出,尽 管有丁字扣步、倒八字扣步、外掰步、仆步等步法,但出现较少, 弓步、马步架势也仅是过渡动作。硬掌由于其独特的风格特点, 使得它的步眼比较复杂,除了龙蹲步和虎坐步外,马步、弓步、仆 步、虚步等在掌势中也占有相同的数量,步法方面有开步、退步、 进步、碾步、掰步、箭步、丁步等等,此外,在掌法中还经常出现提 腿平衡动作。硬掌中的步型、步法,从形体和动作上看与长拳的 规范和要求无二,但架势高低、步距长短有别。如:弓步架势相 同,但硬掌势中要求前大腿平,膝部下垂于前脚尖或略超出脚 尖,脚心上吸力,五趾扣地,脚跟踩实;后腿微屈,脚尖外摆45。, 两脚前后顺为佳。再如:硬掌马步,要求落步时两脚里侧大于或等于肩宽,两膝下垂脚尖,两大腿接近平直,泥丸、会阴、足跟三 点成一条下垂线。

(二)掌势、掌术运动方法的区别

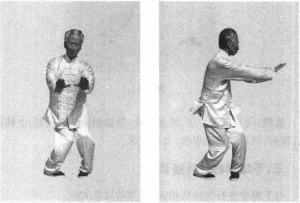

八卦掌总的风格特点是“走、转、穿、旋、拧、裹、钻、翻”,也可 归纳成一个字“圆”或“弧”。八卦掌各派都各有其特点,但万变不 离其宗。直观看,硬掌手法、运动轨迹为直线或接近直线,柔掌手 法、运动轨迹为圆或弧线运动,其实不然。硬掌出手看似直线,但 其身法和步眼的运动弧线轨迹大,也就是出手在胯的“吸、卸、 扭、坐”运动作用下和步眼的“扣、掰、碾”中,使体转换回身而弧 形运动轨迹大,促使掌法近距离、小弧度产生冷、弹、硬、脆、快的 动作,所以说硬掌的弧形运动在身法和步眼中,而不在掌法的运 动中。如第一势的前两个动作①点手掌和②弓步片旋掌,点手掌 的动作从上肢看仅是腕动,而下肢则要屈膝下蹲,使掌形成向下 的弧线,而腰胯的扭坐增加了弧线的弧度和长度,使掌的弧线随 身法动作而变化;②动弓步片旋掌,当掌片旋时,同时前迈弓步, 亦增加了片旋掌的弧度和长度,由于身体的侧身和后仰,增大了 弧线的直径。从①②两动可以看出,掌动相对很小而身法和步法 的动作很大,形成了掌法的近距离、身法大的动作特点。•

柔掌出手比较直观,近乎大幅度的弧线运动,其弧线运动轨 迹明显的表现在掌法的出手中,而且由肩臂动作形成,身法和步 法虽然有一定作用,与硬掌相比就微乎其微了,主要是为了变掌 换式中的回身、转掌等。如第一掌单换掌前两个掌法动作①扣步 掩手掌和②掰步侧撑掌,在①的动作中以臂的弯曲和肩关节为 轴,弧形向胸前里合肘,同时掌向外翻转,身法虽侧拧但微不足 道,与掌动没有直接关系,仅是为了变换方向作准备;在②中掰 步是为了回身,而回身增加了运动长度,更突出了运动弧线。因 此,柔掌给人的感觉是绵软柔顺,发力点不明显。

总之,柔掌的掌法运动轨迹以上肢为主,下肢为铺,身法有 一定作用,形成了大弧线的运动。硬掌的掌法运动轨迹以身法和 步法为主,上肢运动为辅,形成了随身法的小弧线运动,给人以 直线运动的感觉。

第一节定势八掌(八势转掌)

定势八掌是八卦掌初级运动方法,又叫“转掌”。依八个固 定掌势(下塌、上托、抱球、双撞、穿插、捧推、风轮、阴阳)锻炼行 步、转圈方式和方法,经过几种掌势的行步转圈可修炼躯体的 各部位的适应性、两腿的支撑力和灵活性、腰身的柔韧性、协调 相互的配合等,是初学者的必修课。久习八卦掌者,也依其作为 内外兼修、保持功力的常规运动项目。人云:“人老先从腿上 老”,久习定势八掌者可强筋壮骨,养生健体,益寿延年,走 的快,站的稳,故初学者和久习者都非常重视习练。常规习 练每势一个方向走转八圈、反向再走转八圈为好。每次最好 八势一气练完,习练时可根据本人体质依上盘、中盘和下盘 势架运动,不可强求。垂手掌为行步转圈的基础转圈运动, 各掌势转圈均由该势转圈起势。

运动轨迹为:从圆圈的中心位置起势,沿着圆圈的轨迹变 掌换势,收势位置在圆心。

【动作名称】

预备势

起势

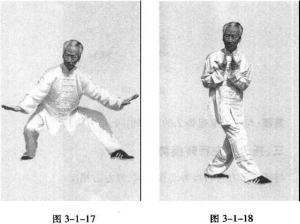

第一掌下塌掌(青龙出海掌)

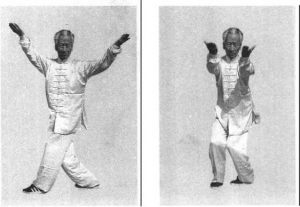

第二掌托天掌(凤凰展翅掌)

第三掌抱掌(狮子大张口掌)

第四掌指天插地掌(鸥鹰钻天掌)

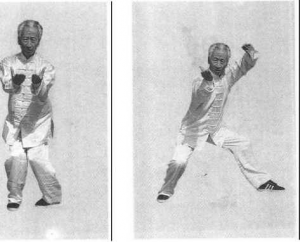

第五掌双撞掌(龟行掌)

第六掌捧手掌(白猿献桃掌)

第七掌 阴阳鱼掌(行日赶月掌)

第八掌风轮掌(游龙戏海掌)

收势

【动作说明】

预备势 -

位于圆心,躯体自然直立,两脚并齐,塌腰松腹,提肛,含胸, 紧背,沉肩,两臂收于体侧,两掌心贴于腿外侧成下竖掌。头正颈 直,精神集中,二目平前视,闭口藏舌,舌抵上腭,牙齿相对紧,鼻 深长呼吸。

起势

浏览3,128次