隔代不敎爱妒有加

提到叶问宗师,黎师傅最多见到他的 地方就是李郑屋邨,有时招允师傅跟问公 一起去饮茶,也会带黎师傅同行。“问公 最常到醉月、龙凤饮茶,也会到新亚;我 当时只是十多岁,跟他们一起上茶楼,只 是听他们说话……”黎师傅说,招允师傅 之所以跟问公熟稔,是因为招就师傅的 关系外,事实上他们在佛山时已经认识, “他们在佛山时都是配枪工作的,跟招就 一样,招叔也是问公的下属。”黎师傅称, 他们在佛山刑侦队工作时有一项的特别行动叫“执冷 牛”;队员捉拿犯人,免他逃脱,先在屋外包围,然后

放烟,另外又已有队员爬到附近的大树上,用枪朝着 天窗;当犯人怕烟而被迫往天窗外爬时,那队员便放冷枪把他吓回屋内,令他在进退维谷下就擒。“问公与 师傅在饮茶时什么都谈,很熟络,偶然他俩也会拗颈, 有时又会遇上小说家黄威凤……我坐着,只管听……” 在李郑屋邨,很多时黎师傅都见到师叔如麦普等 协助问公教功夫,“问公的馆设在六七层楼房的地铺, 由两个单位打通,我跟招叔到访的时候,总有四五人 在那里学习/黎师傅有时也会一起练习,有时只管坐着看人家玩,或跟人家闲聊,“问公 很少说话,偶然也会给弟子解释动作, 但年轻的我不识宝,没有留心……” 黎师傅又坦言,问公避免尴尬,一般 不会教第二代弟子,“他看着我们玩, 有时以佛山口音对我说:‘唔系咁!’ 之后便没有再解释什么了;我又听过 他对弟子说:‘好力不如去做苦力,可 以赚钱! ’但他之后又没有再多说话 了,他总要人想想他说什么……”在 黎师傅的心目中,问公十分幽默,“他 拿出口袋中的金笔问我:‘阿就,你知 道这是什么? 3我不懂回应,他接着 说:‘是派克,鸿仔送的! ’说罢,便 乘鸿仔(梁绍鸿)派来的私家车到他 家教功夫去。”

黎师傅是爱到李郑屋邨和跟问公 相处的,“每次到李郑屋邨后,招叔总 有新的东西教我,大概他们特意叫我 外出买烟或买东西,招叔便乘时向问 公请益……”在那里黎师傅虽然没有 亲眼见过问公教他的师傅功夫,但他 见到师叔们如何学习,也见过问公有 力地示范几式棍法。日子久了,问公也跟他相熟,并知他喜欢打架,“他 在我面前认真地告诫招叔说:‘阿就 毛发未丰,不要教他,打死人是要坐 牢的! ’”年轻的黎师傅听见问公这 样说时没有什么感觉,但今日忆述起 来,对于问公的爱护,黎师傅是深深 感受得到的。

前辈小档案

黎应就师傅,1944年生于香港,祖籍南海,中学时在大埔道 崇真中学念书,是电影人麦嘉的同学。读小学时的某次,黎师傅 在街头打架,给路过的招允师傅看见;招师傅指出打架并非这 样,更让他即时在街上试手,便令黎师傅产生学咏春的念头。

黎师傅的尊翁是精武会会员,习洪家,在旺角警署当政务主 任;在他的允许下,招允师傅便被邀请到弥敦道767号他的家中 教黎师傅功夫;那年是1957,黎师傅约十二三岁。黎家有一个大 | “骑楼”,适合练功夫,那里也成了招允师傅的第一所拳馆。

中学毕业后,黎师傅在和记洋行当打字S,及后又改行售卖汽车。适逢在外国学电影的同学麦嘉回来,而黎师傅又认识了电影业人士,他便于1975年跟麦嘉及吴耀汉创立先锋影业有限公司,翌年拍成第一出作品《一枝光棍走天涯》。其后黎师傅也执导过多出电影和参与幕前演出,其中以参与《赞先生与找钱华》 和《败家仔》的制作,令咏春电影在银坛上大放异彩,最为咏春同门所乐道。

黎师傅因为拍摄电影的需要,在影坛上教过许多演员玩咏春,此外,警务人员中也有他的弟子。20世纪9〇年代,.他在尖沙 咀的办公室开设拳馆;在黎师傅众多弟子中,以林正英、舟霆锋 最为人所熟悉。

——咏春小百科——

招允门下的洧艺界弟于

黎应就师傅的同门师弟狄龙及李海生师傅,都是演艺界的知 名人士。连黎师傅在内,招允门下,在演艺界人才出众,到底是 招允师傅专教演艺人士,还是别有原因?黎师傅解释,这现象只 是恰巧而已,并不是招允师傅与演艺界人士有什么特别关系。

原名谭富荣的狄龙师傅,当年在招允门下学了功夫后,想投 考邵氏的龙虎武师,但竟然落选了;原来邵氏觉得他外形俊朗, 想他担任演员,结果他于1968年修读邵氏的南国艺员训练班,其 后获导演张彻垂青,领衔主演多出电影,成为银坛巨星。

至于李海生师傅,来头也不少,他曾于50年代获香港先生的三 甲名衔;张彻喜欢在电影中用健颂的汉子,狄龙便把这位同门师兄 弟介绍给他,而招允师傅门下,也就多了一位演艺名人了。

老夫犹带少年狂

吳华森师傅见证问公晚早的乐天知命另一位徒孙吴华森,自从20世纪60年代跟叶问宗师认识,便一直相 交。吴氏及其弟子,是咏春第一二代打东南亚搏击赛的选手,他们将叶 问咏春的传奇故事推至新高潮。吴氏欣赏晚年的叶问宗师深藏不露,也 觉得跟这位青春永揉、返老还童的武学大师相处,甚有情趣。

吴华森师傅热爱武术,自20世纪60 年代起跟随叶问宗师的香港首徒梁相师傅 学习咏春拳术。一次偶然的机会下,吴师 傅更认识了问公,展开了他们之间十多年 的忘年交情,亦让吴师傅见证了问公晚年 的开朗生活。

“当年我大约二十七八岁。”吴师傅 记起,“问公在弥敦道新亚酒楼摆大寿, 他突然想抽烟,于是便叫师傅梁相买 烟;师傅叫我替他买,我便跑到上海街 一报纸档买了‘四两装’的熟烟回来; 问公见到,十分开心,接过烟后,他随 即用雄亮的声音问:‘你叫什么名字?’ 当时我给他的一问吓倒,只是紧张地回 答了一句:‘我叫吴华森。’内心有一种 莫名的战战兢兢,深深地给他的大师威 严所震慑。”

当年曾感受到问公的威严的吴师 傅,如今却盛赞问公为人毫无架子,常 常与徒弟们谈天说地,师徒间毫无隔 膜。然而在公开场合,徒弟对他必定恭 敬有加,无形中突显出他国术大师的风 范。吴师傅还说:“问公处事大方得体, 每遇咏春门内的喜宴,定必抽空出席;有些武林上的应酬,即使不能赴会,他也必奉上贺礼。有数次他吩咐我代为到 贺,奉上礼金……当时礼金的‘公价’是:不饮宴二百元,留下进餐则三百。” 问公闲时亦爱与徒弟们到旺角喝茶,每次结账时,徒弟们都争着付钱,可见 问公深受弟子爱戴;然而,每当弟子或相交经济梧据的时候,“问公定必解囊 相助,即使与对方仅是一面之缘,只要问公相信他真是要钱应急,必定不会吝 啬;如此仗义疏财,在当时香港的经济环境下是十分罕见的。”

老幼耍乐闭门一家

吴师傅位于西洋菜街的拳馆与问公通菜街的住所相距甚近,当时咏春行 内一律在晚上十一时收工,问公便在这时到门人的馆中打牌作乐;有时问公 会到吴师傅处跟徒子徒孙竹战,通宵达旦,然后再到旺角道吉祥茶楼喝早茶。 “问公爱打麻将和玩天九,我们打麻将每铺上落多达十几番,一次牌局最高可 达四五百元;至于天九,问公会与骆耀、我师傅梁相、刘荣、刘显,以及我 本人一起玩,大约两毛一栋,一次上落亦要二三百元,当时住宅的租金约为 三百元。”被问到问公的牌品时,吴师傅答道:“他很有牌品,赢牌不会自夸, 输了亦不会怨天尤人,更不会大发脾气,最多要求上诉……记得有次我们打 麻将执位后想一起诛问公,与他玩‘牙臼战’,逼他发火,但他神态自若,只 是冷静地对我说:‘阿森,你再是这样,我便告诉你老头,叫他不再教你功 夫。’——老头即我师傅……”原来问公打牌时很专心,只谈麻将,不谈其他, 他还声明,如谈及功夫者,须自我罚钱。于吴师傅的脑海中,问公是一位很 特别的老人家,“他七八十岁时,还似一个十多二十岁的青年人般活泼,玩通 宵,四处走;有弟子摸他的头,他都不会生气,实在令人佩服。”

除了麻将耍乐外,吴师傅还会开车接载问公到处游玩,鲤鱼门、沙田、 上水,无处不到。每次出游,问公总爱带三五弟子一起,因此吴师傅结识了 很多咏春的师叔师伯,大大扩阔了自己的社交圈子。

吴师傅闲时亦曾与问公夜行散步。问公夜行动辄四五小时,一般由晚上 十一时至清晨四时许。吴师傅记得他曾跟问公由旺角沿太子道步行至旧机场、 飞机库,再折返太子道,一行便是通宵了,跟着便一起去喝早茶。原来夜行 散步是吴师傅向问公学习的大好时机,“问公一边走一边跟我闲聊,有时会间接提点我功夫,许多人生的大道理,他也教我。”吴师傅忆述一次与问公夜行 的经过,“当时我们行经一个棚架下面,问公忽然问我:‘如果上面有枝竹突 然掉下来,你会怎样? ’我即时回答:‘正常人都会立刻走开,不用多想了。’ 问公说:‘走开?学咏春干啥?告诉你老头你不用学了……’”吴师傅良久也 想不出来,“之后问公便说:‘要先卸力,然后移开。’我即刻追问:‘如何卸力 呀?’问公却说:‘自己想……’”就是这样,问公教人往往不会直接讲解,而 是借题发挥,把握日常生活中的事物,刺激后辈独立思考,一时间叫人摸不 着头脑,但只要晓得与问公相处之道,适时提问,不适时不问,自己则多想 多思,自然能参透问公所教。

吴师傅又提及问公给他另一次刻骨铭心的大考验。某个晚上,他俩散步途 经九龙塘时遇上一个外形健硕的男士,问公鼓励吴师傅去跟那个男士比试。当 时只学了功夫一年许的吴师傅看到对方的身形,内心很是惊恐;到那男士答允 应战时,吴师傅转身一看,已不见了问公的踪影,在担心和犹豫的情况下,吴 师傅只得硬着头皮跟那个男士痛痛快快地打了一场。事后,他发现原来问公一 直在大树后看着他S问公跟吴师傅说:“我对你有信心,所以叫你去打,我只 想考验你的胆量;实战时,心理因素大于一切,对打时,不应被对手的外形吓 怕,应该相信自己可以技术取胜……”

问公身手

谈到叶问宗师的身手,吴华森师傅认为,问公是一个了不得的 咏春师傅,“他的功力实在深不可测,他偶尔借故搭我的手,跟着 说自己已老,不知还能不能跟别人盘手,其实他是想突击测试我; 虽然他搭着我的那只手邪■软,但我始终也没法把他推开。”问公的 身手,令吴师傅赞叹不已,“又有一次,他说要看我的功夫有没有 退步,便似玩似真的叫我打他一拳;我一拳过去,他应声枕下,说 这样打没有力;他又叫我用同样的方法接他一拳,岂料我竟反枕不 下……他的反应和身体素质胜过常人,有时我跟他盘手,左右身, 一硬一软,根本是触摸不到的。”

鼓励切邊累积经验

就是这样,问公爱用启发的模式去教导学生,他鼓励学生要多与别人切 磋,从中学习。吴师傅记得问公常常叫弟子多与别人黐手,而且强调对手是 谁人都不要紧;在黐手时最重要的是留意对方的手法特点,自己的手则可尽量放松,感受怎样被别人击中,而 后从中领会怎样可以把人打倒。如 果是师兄弟切磋对打的话,问公更 鼓励切磋后的互相交流,不论胜 负,大家都可从中得益。“咏春要 在黐手中不知不觉地学习”,吴师 傅补充解释问公鼓励切磋的原因, “练习,是要做到随时随地都可以 顺势出拳,不论上下高低,见招拆 招,对拆自如,以其人之道还治其 人之身……”

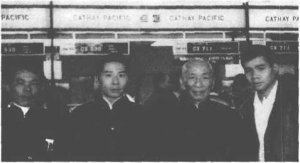

1969年夏天,吴师傅跟一 些师叔和师兄弟参加在新加坡 举行的第一届“东南亚国术邀 请赛”,可说是一次大切磋了。问公当时没有参与 训练活动,也没有表达什么意见,他只是以送机 来表示支持,并借以给予参赛者信心。最后,虽 然全军铩羽而归,问公亦没有在他们面前表现出 任何失望的样子,吴师傅只听过问公对他说:“比 赛是一定会贏的吗?……平时练得不够,当然赢不 了……”事后,参赛者们明白到失败的主因是缺乏 比赛经验;而另一方面,吴师傅回港后自觉压力甚 大,比赛落败总是耿耿于怀,于是大家想到派代表 参加第二届“东南亚国术邀请赛”。经一事、长一智,集训方法不同了:到了第二届赛期,咏春派是由吴师傅的弟子梁 贤代表到台北出战。与过往一样,问公以前辈的身份到机场送机。 最终,梁贤没有白费吴师傅给他训练的心血,赢得了亚军,可谓吐气扬眉了; 回来后,问公又对吴师傅说:“知痛了吗?被人打过,才知道痛,知道痛,才 会振作起来……”在参加“东南亚国术邀请赛” 一事上,鼓励切磋的问公给 吴师傅上了宝贵的一课。

习武有得

据吴师傅的理解,于咏春拳术中,最重要的是学好小念头、 转马槌和黐手;而小念头尤为重要,因为它包括所有咏春拳术的元 素。“打小念头时一定要准确,落马时,膝要弯、要向内扣;当年 我们练习时,双膝要内扣着一个汽水樽……握拳要认真,‘一摊三 伏’要慢,手腕要练至柔软……”,吴师傅把他练小念头的心得细 细道来;他亦认为“学咏春拳等如学英文,不能只懂得二十六个英 文字母,要慊得如何将它们串连成不同的词汇,以带出不同的意 思,所以学咏春除了练好基本功外,还要僅得融会贯通,将所学的 招式灵活运用。还有,于日常练习中自我多加思考,多加改善,才 有进步。”

小龙交谊

吴华森师傅记起20世纪60年代末,李小龙返港后曾到访梁相拳馆,表示希望跟师兄梁相深造咏春拳术。在吴师傅的脑海中,李小龙很随和,“他为人健谈、友善,无阶级观念,平易近人;事实 上,从很多传闻得知,他十分照顾戏班手足,只是一般人给他跳蹦 蹦的形象诶导了……”那次李小龙还于梁相拳馆跟师侄辈一起玩黐 手,“虽然他当时已经成名,但也十分虚心,而且玩得投入。”事 后他还邀请梁相师傅及一众师侄到亚皆老街的江南酒楼晚膳,“他 真的很大方,告诉大家不要客气,随便来一起吃饭便行……因为他这次探访我师傅’我便有机会跟他吃过一次饭了。”

为人内敛避免闲言

问公外表十分斯文整洁,“他双手的皮肤十分柔软润滑,如一个大姑娘 般,完全看不出他是功夫教头;他闲时爱穿唐装短打服饰,出席大场合时, 必穿长衫,我也曾见过他穿西装到影楼拍照……但,只是一次而已……”在 吴师傅的记忆中,问公很有修养,不将光华外露,也不轻易发怒。“我从 未见过他发脾气,他不讲粗口,不记仇,就算不喜欢你,他都不会显露, 为人豁达大度。”令吴师傅印象深刻的,是问公不许门人在闲聊间说人不 是,“他不爱弟子互相说长道短,他认为师兄弟同出一门,而且代表同一师 傅,应互相尊重;于练习时,不论谁胜谁负,事后也不应恶意批评,互相责 难,更不应背后说人闲话。”吴师傅解释,这是叶问宗师的人生智慧,“问公 认为,说闲话者有不济的师兄弟,反映师傅收了不济的弟子,便令师傅蒙羞; 说人家如何如何亏待自己,亦反映自己有所不足,人家才会这样,于是自己 亦会蒙羞……”

益友良师可堪景仰

在问公晚年的生活中,大多给人家展现活泼开朗的面貌,“他脑筋灵活, 转数快,古灵精怪,难以捉摸,•兴之所至,他会随手出招,好像要跟你切磋, 但霎时间,他又会变得沉默寡言;他想什么,何时是真,何时是假,是没法 猜透的……”回顾过往的日子,吴师傅得到问公的循循善诱,实在获益良多, 他感叹道:“我在问公身上学会了处世做人,学晓怎样对人,更学懂了如何教学……他每每给我启示,提点我每事需要用心去做,说话不需要多,更不要 抢别人的说话,要有修养,要谦虚……”吴华森师傅对叶问宗师的景仰,在 问公逝世三十多年后的今天,还是让人深深感受得到的。

前辈小档案

吴华森师傅(1956—2010),祖籍中山,早年随名师学习武 术,在一次比试中不敌叶问宗师首徒梁相师傅的弟子,有感于怀, 便于1961年在友人的引荐下,拜得梁相师傅为师;自此,吴师傅便 跟随梁相师傅修习咏春多年。习武期间,他结识了师公叶问宗师, 而且过从甚密,因此自问公处,吴师傅亦时有获益。

1969年夏天,吴师傅在梁相师傅的挑选下参加在新加坡举行的 第一届东南亚国术邀请赛。因首次参与国际赛事,缺乏经验,而且 对评分准则不太了解,最后吴师傅不幸以点数落 败。返港后,吴师傅于九龙西洋菜街开设咏春拳 馆,积极培训年轻一代。

其后,吴师傅派弟子梁贤参加第二届东南亚国 术邀请赛,经他悉心的栽培下,梁贤赢得亚军。对 于吴华森师傅来说,这是他的咏春拳馆最光辉的时 刻。事实上,这次胜出,也是咏春派之光。

拳馆退休。2004年,弟子邹 国忠邀请他越洋到纽约教授 咏春深造班,将咏春拳术发 杨海外;近年吴师傅曾在台 湾开班授徒,也在中午到咏 春体育会任教。他的众多学 生中,除梁贤师傅外,以红 星吕良伟、导演陈勋奇最为 著名。

咏春小百科一—

“嗱舂三擦”和“畢相十虎”

吴师傅提到咏春派于60年代出现“咏春三擦”和“梁相十 虎”。后者是指梁相师傅有十名得意弟子,吴师傅自嘲不在十虎之 列为“不入流”;前者则是黄淳樑、叶步青和文少雄三位师傅; “擦”,是“牙擦”的意思,因他们常与各大拳术门派比武切磋。 “讲手”成有一次,吴师傅跟随“三擦”之一的黄淳樑师傅到九龙城跟 朱家三华”比试,当时的报章均有报道约战的情况,身为“啦啦当年武术界“讲手”风盛,黄淳樑师傅与太极派白骨书生,以 及白鹤派悦旭裳之战,最为津津乐道。咏春农在比试风气炽烈的情 况下,曾想约战“白鹤三夫”,但由于该派宗师吴肇钟师傅跟问公 相识,两派便在满庭芳酒家的一次餐叙后便把比武取消了。

吴师傅记得最刺激的一次是黄淳樑师傅跟蔡李佛派的弟子比 武,“接战不久,对方便已受伤,一场赛事,不到一分钟便打完 了。”吴师傅本人,亦在这一轮咏春与蔡李佛派的交手热潮中跟该 派弟子比试,“那次有两位当警察的同门跟我一块儿去,信心也自 然大增了。”咏春门内众所周知,那次吴师傅出手极快,一动手便 把对手击倒,S艮随到场的记者也没法把他的出手拍下,因此吴师傅在报章上被尊称为“闪电手”。“比试之 后,我跟那位武林同道成了好朋友,最后大 家还一起参加新加坡的第一届东南亚国术邀 请赛。”吴师傅感叹,当时 “讲手”风盛,但大家胸襟 广阔,这是今天所依然值得 緬怀的。

轻狂仍系义和情

叶准师傅细说叶问宗师在不同旱代的故事

今天亦已成为武学大师的叶准,缅想父亲的生平,揭示了父亲感情 生活的点滴以及来港后以教拳维生的原因。1950年初父子俩寄宿庙宇, 天天在中上环游荡,其后叶问宗师晕倒街头,感到活计无方,才以教拳 为业。在佛山闲游度日的问公,没想到会在香港教功夫,也没想到自身 会成为一代宗师,更没想到咏春会因他而传遍寰宇。

作为叶问宗师的长子,叶准师 傅当然也可提供许许多多问公的故 事。尽管1950至1962的十二年间, 叶准师傅与父亲分离,但毕竟在之 前二十六年以及之后十年的大部分 日子里,他们都是一起生活的;就 算是那没有相见的十二年,叶准师 傅也有许多机会接触与问公相关的 人物,间接得到许多与问公相关的讯息。让叶准师傅也成为本书的访问对象,请他谈谈 一些未为人知的故事,对于解构问公的为人个性,会 有很大的帮助。特别是叶问宗师要在香港以教拳维生, 对他来说,是人生何其重大的转折点,在这个抉择的 前后,他会有什么心灵上的挣扎,都可以透过叶准师 傅的所知所见,反映出来;还有,叶问宗师如何看待 他身边的女人,叶准师傅都可以跟我们分享他的观察 所得。

轻狂安逸玩雀闲游

叶问宗师在佛山生活时,大部分时间都是没有上 班的,除了在抗战前当过花捐总局稽査长以及抗战后 当过国民党的警职外,其他日子,他都是闲游度日的;“叶问在佛山的社交很好,他与许多太子爷如罗厚甫、何绍初、周清泉等为 伍,社会上许多人都认识他。”叶准师傅说来也有光荣感。某年佛山秋色出 会,问公偕同士女出游,中途被维持秩序的便衣警察余耀拦截,大家便发生 了争执,“余耀,因为名字与当红男花且余秋耀只有一字之异,人人都称他为 ‘余秋耀’……‘余秋耀’竟也不知眼前的就是叶问,在争执间,他以左轮手 枪指吓叶问,叶问一手便按着那枪的枪膛,令它不能发射……叶问做过稽査 长,熟悉枪械……”当时,在混乱之中,那手枪的弹筒被按得飞脱出来。“这 事是‘余秋耀’告诉我的,很难得,日后叶问当上了刑侦队长,‘余秋耀’便 成他的下属,二人合作无间。”

对警察动武,这回不是叶问宗师的第一次,问公的第一次,大抵发生 在日本的神户。“我伯父在神户做生意,我一早知道,但叶问曾经到过那 里,我较后才听闻……”叶准师傅回忆说,当他在20世纪50年代中任职 教师时,认识一位名叫李然的同乡同事,李然的妻子何静宜,也当教职; 有回他夫妇俩偕同叶准师傅到佛山的何家拜见何世伯,“当他知道我是佛 山人时,便问我是桑园姓叶的,还是大玑头姓叶的;我回答他是桑园的, 他便再问我是否认识一个叫叶继问的人……”在叶准师傅自我介绍过后, 何世伯便给他道出了一个叶问自己讲述出来的故事。“何伯说,他认识叶 问,是在由日本到香港的大船上;那船由东京开出,经神户、上海,而抵 香港……当时在大船上的叶问身无分文,而何伯便仗义地招呼他度过了那 三四天的船程。”据何伯说,叶问告诉他,他是被递解出境的。原来在神 户的叶问,于某天驾着电动自行车经过一个在顶端有神社的小山岗;日本 的礼俗,不论大小官员,凡过神社的,都应下车示敬。年轻的叶问没有理 会,便骑着电动自行车经过神社,很自然,他受到日本警察拦截;结果, 被截的叶问一下车便一拳把那警察击倒。“叶问当什么事也没有发生,便回大哥处,岂料警察很快便 找到大哥的家门,把叶问捉 了,并马上递解出境……” 叶问大约在香港的高级英式 学校圣士提反书院肄业了数 年,便到日本去,出事时最 多只有二十多岁而已;当时 的他,犹有青年人的轻狂本 性。“在20世纪60年代到 了香港时,我跟叶问谈起此 事,他竟回应道:‘有此事 吗?,”

回到佛山,叶问宗师的 生活是安逸的,叶准师傅分 享了一项他父亲的兴趣—— 打雀。“很多时,我都会帮他 把雀儿带到郊外去,我拿着 一个笼,他拿着两个,便一 起‘行雀’去。”叶准师傅解 释,“行雀”是佛山雀友们的 术语,行雀”时,雀笼要用 白布覆盖,到了郊外,四野 便有许多雀声,笼中的雀儿, 只闻其声,但白布之内一无相片由圣士提反书院提供所见,便出情绪,他们称为“有火'“有火”的雀儿, 才可参战。此外,玩雀的又要晓得为雀儿“开嘴”,即 是将它的嘴儿磨尖,以增加它在打斗时的杀伤力。打 雀时,旁边有人开赌,最终那因怕被袭而在笼中四处 闪避的雀儿,便被判战败,而那些下注了的,便同时 判了输贏。许多叶问宗师的消闲日子,都满布了这些 或赢或输的精彩片段。

政权移甚仗义承提

然而,年少轻狂、生活本来安逸的叶问,到了国 难当前、时局动荡的时候,又展现出他可敬可仰的义 气和责任感。问公在日军侵华时期尽管家贫而不肯为 敌所用的故事,在电影《叶问》的艺术情节中给观众展现过后,大家已知一二。

或许有人会问,叶问在解放前后当上了警察局副局长,理应有机会收受 许多由权势所带来的好处,但事实却非如此。问公到了香港后,佛山家中的 光景,叶准师傅最为清楚,他以“捱穷”来形容父亲离去后的生活;而问公 到了香港后,又因山穷水尽才教功夫维生,若他有钱,不会这样。“不用说是 副局长,就算是局长,也没法收受利益……”说话时,叶准师傅的语气是肯 定的,“南海警察局局长李耀华,比叶问先辞职,比他先到香港。李耀华有 七八个儿女,在20世纪50年代领取香港的身份证时,他也要借叶问在饭店 工会的地址……当手续办好,叶问把他一家的身份证交还给他时,他竟垂泪 告诉叶问,其中有一张证用不着了,原来他卖了一个儿子给人家……李耀华 便拿着这笔卖儿子的钱开了合兴毛巾厂。这个故事,是我在香港与叶问路过 合兴毛巾厂时叶问告诉我的! ”要卖儿卖女的局长,恐怕在职时没有收受过 什么因权势而得来的黑钱。

不独没有收黑钱,在政权移易、地方的治安受到威胁时,叶问还展现 出无比的责任感。“李耀华离去,佛山的治安便由叶问负责……任何政权 交接的期间,当旧政权的人员撤退,而新政权的人员未到时,便出现了无 政府状态……因为叶问宣布他不会走,并掌管佛山治安,那个时期,佛山 没有什么麻烦事发生过。”叶准师傅细细道来,清晰的展示了他对父亲的 崇敬之情。当政权顺利过渡,一切都稳定下来时,叶问才辞去警职,办理 退役手续。

——小龙交谊

叶准师傅说,他与李小龙本不相熟’有所接触,就是因为两件事。

第一件,是李小龙希望叶问宗师给他拍下木人桩法的事。李小 龙以一个住宅单位作为给问公的报酬,但问公拒绝了; “李小龙竟 然找我帮忙,他说:‘准哥,帮手劝劝师傅,那个大厦单位最终会是 属于你的……’我回应道:‘叶问决定了的事,有谁可以规劝?’ ” 最终,叶准师傅在这件事上当然帮不上忙。

第二件,是跟《星报》打官司的事。当问公逝世时,报界报 道找不到李小龙的踪影,出殡日也不见他到场致祭,并推测他与师 傅关系不好。其实,李小龙当时不在香港,他正跟华纳公司谈片 约,身在美国,便无法出席;后来,他一落机,便上咏春体育会拜 祭。李小龙想叶准师傅给他写一篇文章在报刊澄清,叶准师傅以文 言文写了,并刊于《天下日报》的武林版。岂料《星报》在叶准师 傅不情的情况下将那篇文章转载了,并且以他的名义续轺了多 篇。“李小龙找我,叫我控告《星报》,我说不告了,他便自己 告……”事隔三十多年,叶准师傅还记得清楚,“我们因为这事见 过好几次面,第一次在机场餐厅,邹文怀也在场;往后的几次,都 在太子道天主堂斜对面的咖吨屋见……这几次都只是李小龙单独赴 会,我们见面有四五次之多……”不过,后来李小龙在官司未开审 前已经逝世了。

浏览976次