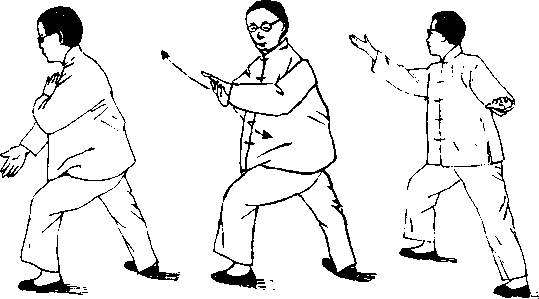

1 .右脚跟旋转,脚尖转向东南,腰部也转向东南。左 拳趁势平向南引,贴于右腕。两拳腕部相对,交叉成十字 状,肘与肩平。全身坐于右腿,眼看东方。(图3—114)

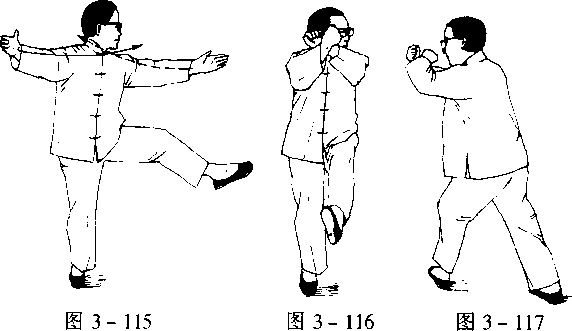

2 .两臂左右展开,两拳同时放开,改为立掌。左掌自

上伸向东方,右掌也自上分向西南,两掌与肩平,左脚趁势 自后踢向东方,脚面平伸,腿微屈,身体与视线不变。(图 3—115)

3 .两掌改握成拳,拢回变成交叉状。左拳改在内,右 拳改在外,肘与肩平。左脚收回,大腿不动,脚尖转向南 方。全身坐于右腿,眼看东方。(图3—116)

4 .右脚跟旋转,脚尖转向西方,左脚尖落于右脚北方 约一脚远,成丁字步,全身改坐于左腿,眼转看西方。(图 3—117)

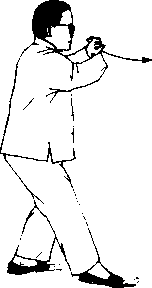

5 .腰部转向东北,左脚尖旋转,脚跟转向西南;右脚 尖旋转,脚跟转向西方。全身仍坐于左腿,两拳不变,眼看 东方。(图3—118)

6 .两拳放开,变为立掌。右掌分向东方,左掌分向西 北,两掌自上伸开与肩平。右脚趁势用脚蹬向东方,脚尖翘

起,腿微屈。全身坐于左腿,眼看东方。(图3—119)

应 用:我用掌接对方击来之拳,趁势用右脚踢之。如 果敌也趁势进攻,我则转身以避之,然后乘机用右掌采他 击来之拳,右脚蹬其腹部或肋部。这个转身法,名为引进落 空的方法,颇堪玩味。

要 领:翻身二起脚虽然分为6个动作,但是练习时

图 3-118 图 3-119

连续进行,绵绵不断。从踢左脚起,到翻转身动作时,要求 熟练,并连续再蹬右脚,所以叫做翻身二起脚。

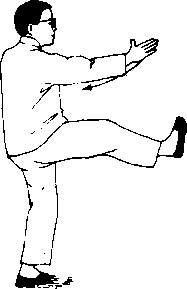

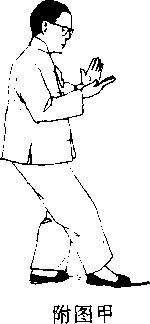

(四十一)高探马

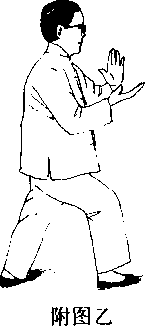

同(三十一)高探马,但是步法和手相反,见附图甲 乙。

(四十二)进步搬拦捶

(四十三)如封似闭

(四十四)豹虎推山

(四十五)十字手

(四十六)斜搂膝拗步

(四十七)翻身斜搂膝拗步

(四十八)揽雀尾

(四十九)斜单艘

以上8个式子,与第一段第九至第十六势相同。可参考。

第四段

(五十式)野马分鬃

1 .本势的动作,连接上势斜单鞭。左脚跟旋转,脚尖 转向西方。右脚收回半步,转向西方变为虚步。右爪放开, 双手变为立掌,拢向西方,左手指贴于右手腕部,拇指根对 鼻。全身坐于左腿,眼看西方。

本势与第一段(三)?尾动作1的“琵琶手”相同,可参考。

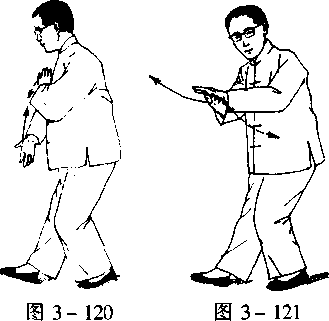

2 .步法不变,左掌上拢,靠近右肩。右掌下垂,指尖向 下,斜停于左膝上方。全身仍坐于右腿,眼看西北。(图

3—120)

3 .步法不变,右掌扬起,伸向西南,指尖与肩平。左掌 趁势向前按下,与右臂成交叉状。腰扭向西南,眼看右掌。 (图 3—121)

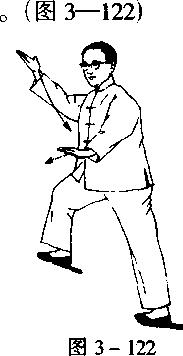

4 .右脚向前半步,成弓步。右掌平分向西方,到与肩 平为止,肘对右腿;左掌向南方按下,到与胯平为止,腰靠 向北方。全身坐于右腿,眼看左手背

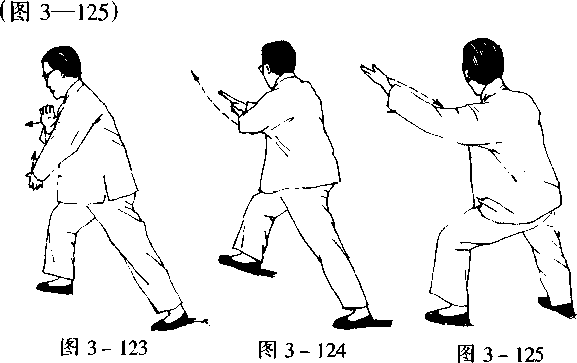

5 .腰部转向西方,右掌拢回斜贴近左肩,变为立掌。 左掌垂下,按向右膝上部,弓步不变,眼转看西南。(图3— 123)

6 .左掌继续向上托起,指尖与肩平。右掌趁势向西平 移,与左小臂成交叉状,腰也转向西北,弓步不变,眼转看 左掌。(图3—124)

7 .左脚用弧线自内向前一步,成弓步。同时左掌向前 平伸,引向西方,肘对左腿,指与肩平。腰随左臂靠向西南,

右掌向东北按下,与右腿平。全身坐于左腿,眼看右手背。

8 .弓步不变,腰转向西方。左掌拢回,斜贴近右肩,变 为立掌。右掌垂下,按向左膝上部,眼看西北。(图3-126)

9 .弓步不变,右掌扬起,伸向西南,与肩平。左掌亦趁 势向前按下,与右臂成交叉状。腰扭向西南,眼看右掌。(图 3—127)

10 .右脚用弧形自内向前一步,成弓步。同时右掌引 向西方平伸,肘对右腿,指与肩平。左掌向南按下,至与胯 平,腰靠向北方。全身坐于右腿,眼看左手背。(图3-122)

11 .腰向后靠,变弓步为虚步。两掌变为立掌,伸向西 方。右手拇指根对鼻,左手指贴于右掌腕部,变为“琵琶 手”。全身坐于左腿,眼看西方。

本势是“琵琶手"的重复式。可参考。

12 .本势与野马分鬃动作2相同。可参考。

13 .本势与野马分鬃动作3相同,但左掌略高,约与肩 平。全身坐于右腿,眼看右掌。(图3—128)

图 3-126 图 3-127 图 3-128

应 用:野马分鬃名叫开门式,用弧形步法向前进行, 名叫行步。第十三个动作用左手伸向前方,眼也看掌,名叫 招子,是引敌人动手,我则引敌落空。敌自右击来,我则用 左手采之。敌自左方击来,我则用右手采之。以十三势灵活 运用,是开门势的原则,是武术应敌的方法,学者详细研 究,则知应用变化无穷。

要 领:野马分鬃,主要在“分”字。步法是左右上步, 都是弧形。两掌左右随步法分向前方。掌在前方,不能超过 肩部;掌在后方,名曰“坐劲”,是帮助前掌的助力,其味深 厚,只有学者切磋琢磨,才能体会。

浏览814次