(一)“意”为统帅,“气”为主导

吴式太极拳练的是精神,即“用意?是养气以 至“行气”,不是一般的“用力"。精神、用意,是大脑 高级中枢神经的职能,而“气"是人体所固有的功 能。练太极拳要求以“意”为统帅,以“气”为主导, 肢体动作要服从“意,,的指挥和“气”的运行,不能 无意识地盲动,也不能盲目地憋气迸力。练拳时, 既要提起精神,又要精神内涵,思想专一,意守拳 式动作做法和套路动作过程,动中求静,以静驭 动,排除一切杂念的干扰,并逐步使动作过程与腹 式呼吸相协调,以至使呼碳吸氧的呼吸气与人体 机能所固有的“元气”浑为一体,形松意紧,气沉丹 田,随动作的屈伸、进退,周身气血畅通,渐至能 “以心行气,以气运身”。这样做可以使脑细胞活动 有序化,既可以使大脑皮层得到保护性的抑制,又 可以充分发挥中枢神经系统对机体的调节平衡作 用。中枢神经系统对运动系统各器官,是可以通过 周围神经系统主动地进行调节平衡的。而内脏器 官有所不同,它是在植物神经的“非随意功能”支 配之下的。植物神经系统由交感神经和副交感神 经组成,这两种神经分布到同一脏器,所起的作用 却相反,例如交感神经使心跳加快,血压升高,而 副交感神经使心跳减慢,血压降低。植物神经系统 就是通过交感神经和副交感神经的这两种相反相 成的作用对脏器起协调作用。气功实验资料表明, 当有意识地调整呼吸时,呼气时呼气中枢的兴奋 能广泛传布到副交感神经,吸气时吸气中枢的兴 奋,能广泛扩散到交感神经。因此,通过“以心行 气,以气运身”的锻炼,可以使脏器的活动更好的 与运动器官的活动协调一致,这不仅可以使运动 系统的肌肉、骨骼、关节得到很好的锻炼,而且可 使呼吸、循环、消化、泌尿、内分泌和神经等系统的 所有器官都能同时得到很好的锻炼。从体育锻炼 意义上来说,无病的人,可以疏通经络,调和气血, 提高健康水平;有病的人,通过整体健康水平的提 高,可以“扶正祛邪”,使局部的病理变化能较快地 修复,促进健康。身患多种慢性病,特别是精神紧 张与不良情绪等心身失调有关的疾病,如失眠、高 血压、心脏病、肠胃病等病人,练太极拳得法,都可 以得到较好的治疗效果。一些身患慢性气管炎、肺 气肿、肺结核、早期肝硬化等疾病,专靠药物治疗, 长期不见效果的病人,练太极拳凡是能较快收到 显著成效的,也无不依靠练拳时能够思想专一,肌 肉放松,肢体动作与腹式呼吸相协调,较好的掌握 以“意”为统帅,“气"为主导的练法。

(二)虚领顶劲、尾闾中正

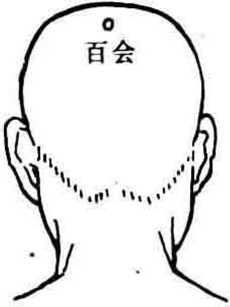

虚领顶劲是指头部面容要正直,也就是指头 部要始终与脊背成一条直线,不可以任意摇头扭 臀,以利在虚静中能提起精神。,《十三势歌》中有 “尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬”,就是指此而 言。所谓“顶劲”不是用力向上挺,而是通过神贯于 顶,既使头部面容正直,又不使颈项僵硬,而有虚 静自然之意。“尾闾中正''就是指不要任意扭摆臀 部,破坏生理自然。脊柱各节椎管中的脊髓,上连 颅腔里的脑,通过神经纤维,把周围神经、脊髓和 脑联接成为整体,保证人体最高司令部的大脑可 以指挥全身各组织器官生理机能的调节平衡。所 以练拳时通过“神贯于顶”的虚领顶劲和尾闾中 正,使头部和脊背始终保持一条直线,对于提高练 拳功效有着非常重要的意义。当然,在保证重心中 定的条件下身体可保持直立的直线,也可保持向 前或向左右倾斜的直线、,这样才能符合在拳术中 发挥劲力作用的原则。'

(三)涵胸拔背、气沉丹田

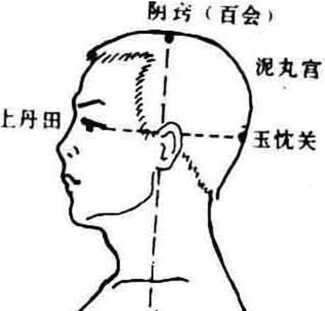

涵胸是一种背部平顺而微圆的自然状态,是 神志虚静的一种体现,有助于沉气;拔背则有“气 贴背”的意思。“涵胸拔背”与“气沉丹田"有密切联 系。“丹田”位于脐下一寸半①,太极拳里的“气沉 丹田”,指的就是沉气于小腹部“丹田”穴中。这里 所说的气,是指人体中的气,主要成分有三:先天 的肾气,又称元气;后天的水谷精微之气,又称谷 气;日常吸入的空气,又称清气,这三种气混合在

①一寸半:指同身寸。

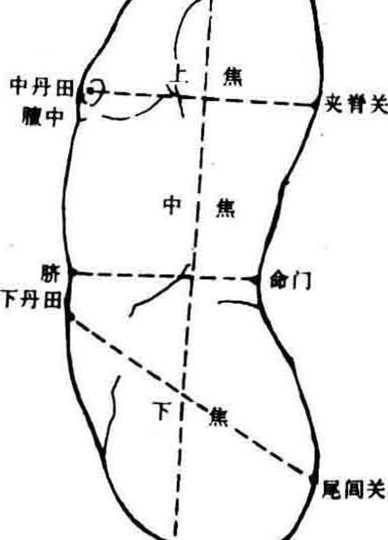

一起共同发挥充养全身 的作用。由于气的来源 和生成成分不同,反映 在人体内的功能作用不 同,所以气也有各种不 同的名称。元气来自父

母,有赖于后天营养才 能发挥作用,元气要依 赖三焦之道通达全身 (图1),具有激发和推 动内脏一切器官组织发 挥功能的作用,是维持 人体正常生长与发育的 原动力。由这三种主要

阴窍会阴 成分派生出以下几种气

ffil 分别为:先天的元气与

后天的谷气结合而成真 气,真气(又称正气)为生命的动力,是生命机能的 总称,“正气存内,邪不可干”,是指人体的抗病能 力;营气生于水谷,源于脾胃,出于中焦,进入脉道 之中成为血液的组成部分,随血液运气行于周身, 有营养全身的作用;卫气出于下焦,根源于肾,作 用是温养肌肉,充润皮肤,管理毛孔的开放收缩, 具有抗御外邪之功;宗气是总合水谷精微化生之 气与吸入的空气合成,宗气形成于肺而聚于胸中, 是一身之气运输分布的出发点。

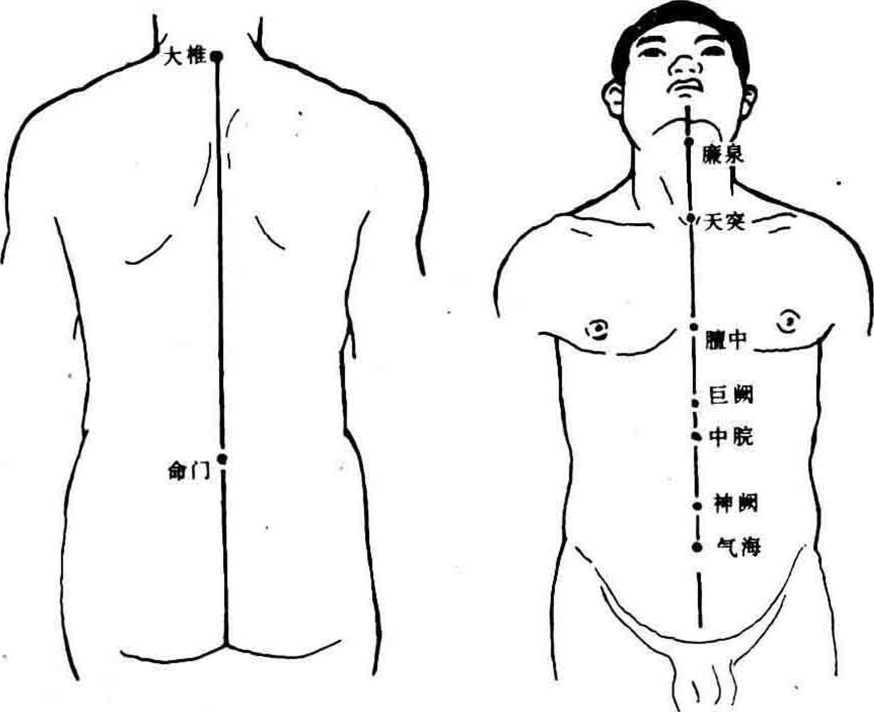

练拳时通过动作过程的缓慢柔和、舒展放松, 呼吸气也就自然地由粗而细、由浅入深,渐至形成 腹式深呼吸。并由吸气时腹部微鼓,呼气时腹部微 瘪的“顺呼吸”,逐步向深度发展,转化为吸气时小 腹部微瘪,呼气时小腹部微鼓的“逆呼吸”。随着腹 式深呼吸的这种深化过程,练拳时的涵胸拔背、沉 肩坠肘、松腰垂臀等身法也日益成熟,两者相结 合,就可以使全身重心下沉,下盘稳实,但这只是 体会内气的初步。因此还须用意指引行气路线与 拳式动作的屈伸、进退、开合、虚实相结合。一般是 吸气时,气从小腹部下行,经会阴,抄尾闾上行,过 命门,贴于背,敛入脊骨(图2a)。呼气时,气一自 胸腹下行,沉于丹田(图2b);一自夹脊上行,过肩 髀,顺膀臂贯于劳宫(图3)。一吸一呼之间,任其 自然地上通百会(图4),下透涌泉(图5)。依此路 线,吸气的过程,就是动作上的由伸转屈,由进转 退,由实转虚的过程;呼气的过程,就是动作上的 由屈到伸,由退到进,由虚到实的过程,所以这也 叫做“呼实吸虚”法。这在行气上体现为“气宜鼓 荡",“气遍身躯不少滞”;在拳式动作中体现为 “腰如车轴,气如车轮,在走劲上体现为“意到即 气到”、“气到即劲到",既能使下盘稳实、重心中 定,又能使周身松沉自如,圆转灵活。但这是一个 必须始终坚持“以心行气”或叫做“以意领气”,渐 至形成以大脑高级中枢神经为中心的条件反射, 能自动地“以气运身”的过程循序渐进地发展和提 高。如果有爱盲目的憋气迸力和主观的急躁冒进 的习惯,而又改变不了,同这种练法是不相容的。

图2a图2a图2b图2b图5图5

图2a

图2a

图2b

图2b

图5

图5

浏览313次