汉代铜器包括各种容器(食器、酒器和水器)、烹调器、用具、兵器、度量衡

① 灰口铁:含有石墨的铸铁,其中的碳分主要呈石墨形式。因为断口呈深灰色而得名。这种铸铁 有优良的铸造、切削、耐磨、润滑、消振等性能。

② 刘心健等:《山东苍山发现东汉永初纪年铁刀》,《文物》1974年第12期。

③ 徐州博物馆:《徐州发现东汉建初二年五十炼钢剑》,《文物》1979年第7期。

器、乐器、铜镜等等。与商周时代相比,礼器的比重大减,生活用品的种类和数 量增多,而兵器则因被铁器取代而不断减少。匈奴、东胡、西南夷等少数民族的 铜器,在种类、形制和纹饰方面都有其特殊的风格,与一般的汉代铜器不同。传 世的铜器,在宋代至于20世纪前期的许多金石学书籍中,就有著录。1949年以 后,在考古调查与发掘中又有大量新发现,为研究汉代铜器提供了更为丰富、可 靠的资料。

1. 种类和形制

(1) 汉代铜制的容器在种类和器形上与前代相比有许多变化。例如,周代流 行的篁、敦、篡等食器已经绝迹,豆在西汉时尚偶有所见。鼎、健、壶、铉是最 主要的食器和酒器,它们继承前代的形制而略有改变,而其中的舫只流行于西汉。 其他盘、杯、尊(图一二,2、3)、卮、鉴、纺、洗等容器,在形制上都有汉代的 特点。

(2) 烹饪器如釜、鎏等,有的继承前代的形制而略有改变,有的为汉代所新 创。还有受草原游牧民族文化影响而出现的铜短。

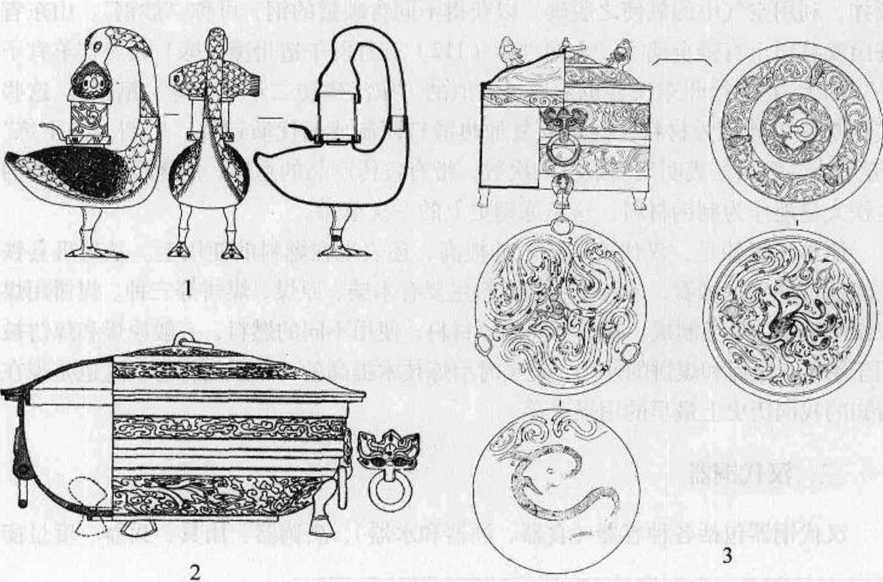

(3) 用具中最常见的是灯和熏炉。'铜灯样式甚多,有“高灯'、’行炉、“雁足 灯'、“鹿卢灯'等类。特别是一些模拟人或动物形状的铜灯,制作精美,造型生动。

图一二汉代铜器

L山西朔县西汉晚期墓雁鱼灯2雷台汉墓铜尊3西安芙蓉南路1号汉墓铜尊

例如,满城汉墓出土的“长信宫灯”、“朱雀灯”、“羊灯二“当户灯’①;广西合浦 汉墓出土的“凤鸟灯’②;山西朔县西汉晚期墓葬中出土的雁鱼灯(图一二,1)气 甘肃武威雷台汉墓出土的“十二枝灯”④;江苏邢江甘泉二号汉墓出土的牛形错金 铜灯⑤等。熏炉亦有各种样式,博山炉是主要的一种,为汉代所新创。汉代的熏炉 造型精美,制作精良。如满城汉墓出土的错金博山炉、茂陵陪葬墓出土的鎏金竹 节铜熏炉⑥等。其他铜制的用具,如案和熨斗之类,使用甚普遍。文具有铜书刀, 偶尔也有铜砚盒。记时用的铜漏壶也有发现。

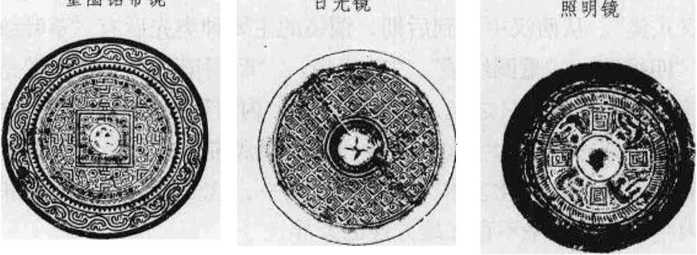

蟠螭纹镜 草叶纹镜蟠螭纹镜 草叶纹镜星云纹镜星云纹镜羽状纹镜 君宜高官镜羽状纹镜 君宜高官镜图一三汉代铜镜图一三汉代铜镜

蟠螭纹镜 草叶纹镜

蟠螭纹镜 草叶纹镜

星云纹镜

星云纹镜

羽状纹镜 君宜高官镜

羽状纹镜 君宜高官镜

图一三汉代铜镜

图一三汉代铜镜

① 中国社会科学院考古研究所、河北省文物管理处:《满城汉墓发掘报告》,文物出版社,1980年。

② 广西壮族自治区文物考古写作小组:《广西合浦西汉木椁墓》,'《考古》1972年第5期。

③ 平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987年第6期。

④ 甘肃省博物馆:《武威雷台汉墓》,《考古学报》1974年第2期。

⑤ 南京博物院:《江苏邢江甘泉二号汉墓》,《文物》1981年第11期。

⑥ 咸阳地区文管会等:《陕西茂陵一号无名冢一号从葬坑的发掘》,《文物》1982年第9期。

(4) 到西汉,铜剑逐渐被铁剑所代替,铜戈也在西汉中后期为铁矛和铁戟所 取代。汉代铜制兵器主要是鸳机和矢鞭,驾机始创于战国时期,汉代在设计上颇 有改进。矢镶主要流行于西汉,其铤部多改为铁质,到东汉则为铁镶所取代。

(5) 度量衡器有尺、量和权。铜尺的长度一般都为当时的一尺。甘肃省定西 出土的新莽铜丈合当时的4尺。江苏省仪征还出土了东汉的圭表尺①。铜量分斛、 斗、升、合、儡五种,而新莽嘉量则集五者于一体。河南省陕县出土的新莽铜撮, 容积为储的1/5o有的铜量,特别是小型量,有的容积也不合整数。量的主体以圆 形和椭圆形为多,方形者甚少。铜权大小不一,重量不等,其形状主要有锤形和 环状两种。

(6) 乐器有钟、ffi铎、铃等。但和前代相比,钟的制造量大减,铎和铃等 的出土也不多。

(7) 汉代铜镜的制作和使用比战国时代更为普遍,目前出土的汉代铜镜以圆 形为主,也有极少量的方形(图一三)。

西汉前期,铜镜的形制和花纹保留着战国时代的作风,仍属“战国式镜”的 范畴。当时最流行的是带有“地纹”的“蟠螭纹镜”。与战国时代不同的是,有些 镜上开始出现一些铭文。甚至有些蟠螭纹镜,在花纹中出现了所谓'博局形”纹样。

西汉中叶的汉武帝时期,铜镜的形制和花纹出现了显著的变化:(1)镜缘一 般都为平缘,断面不再呈弧形内凹。(2)三弦纹的桥形小纽消失,在一度流行伏 兽纽、蛙纽和连峰状纽之后,普遍流行半球状纽。(3)战国式镜上常见的“地纹” 消失o (4)花纹严格对称于镜的圆面的中心,有的可均称地划分为四区。(5)铭 文增多,有的镜实际上是以文字作为主要装饰。这些变化,使西汉中期出现了真 正的’汉式镜气 从西汉中期到后期,铜镜的主要种类先后有’“草叶纹镜”、“星云 纹镜”,“四螭镜”、“重圈纹镜”、“日光镜”、“昭明镜”等,后两者是因铭文而定 名的。铭文内容为“见日之光,天下大明”、“内清质以昭明,光辉象夫日月”等, 多为三字句、四字句或六字句。当时,随着汉武帝以来大一统的政治局面得到进 一步巩固和发展,在文化艺术方面也更趋统一,这使得铜镜的形制和花纹也在全 国范围内一致化,几乎不存在地方性的差异。

西汉后期有“四螭镜”、“重圈纹镜”、“日光镜”和“昭明镜”等。其特点是 花纹规整而简洁,铭文加长,镜纽普遍成为半球状。

王莽时期,一种新的’博局镜”大量流行,一直流行于东汉前期乃至中后期。 其花纹除镜纽外的“博局纹”夕卜,有时还有青龙、白虎等“四神”的图像和子、 丑、寅、卯等“十二时”的文字。这是阴阳五行思想在铜镜上的反映。从这一时

①南京博物院:《东汉铜圭表》,《考古》1977年第6期。关于这件器物,有人认为是天文测量仪 器,有人认为是道家的计时工具。参见车一雄等:《仪征东汉墓出土铜圭表的初步研究》,《中国古代天 文文物论集》,文物出版社,1989年;李强:《仪征汉慕出土铜圭表属于道家用器》,《文物》1991年第 1期。

期开始,铜镜铭文中也开始出现纪年。

东汉中后期,流行“兽首镜”、“夔凤镜”、“盘龙镜”、“双头龙凤纹镜”等,都 是以图案化的动物为花纹装饰。长江流域还出现神兽镜和画像镜,前者以东王父、 西王母等神像和龙、虎等兽类为主纹,后者除神像和兽形以外,还有车马、歌舞、 历史人物和传说故事等图像。

东汉铜镜的铭文,有长短两类。长铭如“尚方作竟真大巧,上有仙人不知老, 渴饮玉泉饥食枣,浮游天下敖四海”,多为七字句。短铭如’君宜高官”、“长宜子 孙”、“位至三公”等,仅4个字。有纪年铭的铜镜也逐渐增多。铭文中往往言及 制镜者,如“尚方作竟(镜)”、“王氏作竟(镜)”、“青盖作竟(镜)”等。“尚方 作竟”说明系设在首都的尚方工官制作的镜,但私营的作坊也多滥用“尚方镜”的 铭文。从铭文可知,洛阳、丹阳、广汉、会稽、吴郡等地是当时铜镜的铸造中心。

汉代铜镜的花纹,纹样的设计多对称于镜面的圆心,可称“心对称”。到了东 汉后期,有些铜镜如有’君宜高官\ “位至三公”铭文的“双头龙凤纹镜”和’重 列式神兽镜”,其花纹则对称于镜面的直径,可称'轴对称”。

浏览1,116次