林万青举义震八闽

一、少年负才武革命系心田

林俊,原名大俊,考武秀才时学名万青,字士孝,生于清道光八年(1828)。祖 伯父林玉及其子为邦皆为武举出身致仕。父林捷云,登道光元年(1821)辛巳恩科 王聘三榜武举人。林俊自小家学渊源,练就一身白鹤拳艺,身长七尺余,声如洪 钟,少而雄武,以豪侠闻,远近少年多奉之为魁长,善骑射,勇力过人。万青乃其为 武生者学名。

其父林捷云生性长厚,见林俊放荡不羁,每加呵责,俊性至孝,唯畏其父,挝挞 絮缚皆唯命,不敢稍有忤逆,然性好鸣不平,虽强自折节压抑,久之则又故态复萌。 咸丰二年(1852)承父命赴省参加武举考试,虽马步巧力均悉合格,而被挨弃不取, 心中甚是愤愤不平,对清廷腐败统治甚为不满。又时在德化县塔岸街因事被德化 县令申逢吉所命龈,益加怫郁。

鸦片战争以后,清廷日益腐败无能,阶级矛盾激化,反清秘密会社天地会之分 支红钱会、黑(乌)钱会等组织活动,在民间暗中活跃,林俊目睹社会黑暗,受“反清 复明”思想熏陶,立志推翻腐败无能的清朝统治。

当时洪秀全、杨秀清、石达开等人已占领南京(金陵),建立太平天国,江西省 诸多郡县皆为其势力范围,福建延平、建阳一带亦直接暴露于太平军面前。太平 军不时派人至福建北部闽江上游“上四府”一带,劝说其豪杰起兵响应,推翻满清 政府。红钱会、黑(乌)钱会等党首皆密受洪秀全札咐,暗中联络部众,相约留蓄长 发,准备举事。

林俊平时广结朋友,在永春、德化、南安等地聚集一大批人,以教拳术、学南 音、调停械斗为名,联络会党。

林俊负其才武,又素具大志,见时机已到,遂联络红钱会、黑(乌)钱会会首。 永春龙头乡人陈湖即是黑(乌)钱会首领人物,素与林俊交厚。林俊亦与黑(乌)钱 会相结,二人各有众数千。当时永春附城近治诸乡村,正以“大小姓”(不同姓氏的 大小宗族)分曹械斗,日治兵相攻,官吏虽熟视也无如之何。林俊乃谋借和解各姓 仇怨为辞,数次邀请各乡绅长丁壮,在金峰山等处开会,明为排难解纷,实则是历 叙明清兴亡消长历史,劝导永春乡民释小忿、举大事,以革命手段推翻清廷腐败统 治。从此一面联络会党,一面调解械斗,聚众练武,积蓄力量,曾在金峰山之万春 寨和魁星岩等地操练人马。有知情者告知俊父,苦禁不听。捷云惧祸,尝两次繁 缚林俊送官究治,知州崔洲见林伟其容貌.皆劝之礼而释之。最后一次,捷云复繁 林俊送官,未至州衙,其手下党众一千多人,已布满城内,声言要“与大帅共命矣”。 崔洲惧甚,仍立解其缚,命从捷云归。于是林俊及其党众,益自喜咸信为“王者不 死”矣。

二、林俊举首义威风震八闽

林俊考虑永春、德化地处边隅,与南京、江西等地声援不相及,乃派人至福州 闽侯上斡林氏地,以宗族之谊联络,说其约先破省城,而自己带领红钱会会首黄友 (有称黄有使)、黑(乌)钱会会首陈湖等,约期..上下游并举”起义,以应太平天国。 及是,复以事机不密泄漏•为德化县令所逼,不得已提前据城起义。咸丰三年 (1853)农历四月二十四日,林俊率部一千多人,攻陷德化县城,掳获知县申逢吉, 三十日又率部四五千人,攻取永春州城。义军所至,开仓济贫,抢放监犯,以洪秀 全名义发布告示,号召民众推翻清廷统治。义军四出,攻陷旁近各县。

由于永春当地团练武装拼死顽抗,泉州之援军亦至,永春德化二城均得而复 失。林俊之兄大伦,为其所获死焉.林俊痛哭,引兵而退。过紫美村时.其部下有 勒索原生郑端钱财者,林俊立责其送还之,其治军严明,深得民心。五月初率众北 行,与黄友所部合围延平,为清陆路提督炳文和延建邵道道台胡应泰兵勇所御而 未克。原黄友及另一红钱会会首江水所攻克之沙县、永安又相继丢失,乃转战尤 溪,于七月十三日攻入尤溪县城,打死知县金琳。在山头窑迎击来援之清军顾飞 熊部时.林俊不幸负伤,引兵撤退至二十四都,不久重返永春,而黄友和汀水在沙 县、永安一带坚持斗争。七月中旬,林俊在陈湖黑(乌)钱军配合下,在永春桂洋打 了一次胜仗,并乘胜于七月二十七日,第二次攻占德化县城,击毙知县萧懋烈和游 击、都司各一人;接着又与黄友配合,第三次攻占大田县城,杀知县黄曾惠、豪绅王 捷南,改仙游为兴明县,委南安贡生潘宗达为知县,建立了第一个义军政权。九月 间在莆仙乌白旗民众支持下,林俊率部一万余人,二度进攻兴化府城,惜未得手。 此时正在泉州督剿闽南小刀会起义军的福建巡抚王懿德闻讯,急调兵两千驰袭仙 游,企图截断林俊归路,林俊命兄大广带兵至枫亭堵截,在当地乌白旗民众配合 下,击溃清兵,打死游击周兆麟和仙游知县黄际虞。十月初,又在仙游城郊击溃尾 随而来之清军两千人,打死参将蒋瑞文、兴化府通判其昌和游击周向宸。

当时东起莆田,南至惠安,绵亘一百余里,皆为义军控制,形势很好。截断了 自福州至泉州的清军饷道,王懿德十分着急,上奏哀叹:“臣逼处危城,兵饷皆匮, 战守两难。”十月中旬,清军打败厦门小刀会义军后,集中兵力,回军仙游,林俊避 其锋芒,于十一月十五日主动撤退,回师德化。

自此起义军由战略进攻转为防御,局势维艰。十二月四日,义军与尾追之清 军恶战失利,德化县城陷落。林俊诸将,陈湖最为骁勇,每克敌陷阵,多得其力,未 几以细小事故,与林俊部下愤争,为其杀害,林俊大哭,如失左右臂膀,自是势力稍 衰。林俊遂率部退驻永春西部之帽顶寨,凭险据守。时林俊派人到金陵(南京), 洪秀全封林俊为“英烈王称三千岁”,所部兵力曾拥数万之众,曾与上下游诸郡县 官军战,互有胜负,尝败走南安炉内。

咸丰四年(1854)初,坚持在上游上四府之黄友、江水等人,因矛盾被清军各个 击破,江水战死,黄友率部到帽顶寨与林俊会合。清军再调兵五千,由总兵钟宝 三、道台胡应泰督率,四面围攻帽顶寨,又使离间计,请在籍御史陈庆镭写信给林 俊,又泄信之内容,谓只要林俊杀死黄友、童森(德化人,林手下部将)、苏卓(一作 苏度,安溪黑(乌)钱会首),可保林俊“不死”,然阴谋未能得逞。林俊在帽顶寨坚 持四个月.后因寨内粮草被安溪练总李维林所收买之奸细烧毁,不得不于三月八 日夜率众撤退,到南安埔头、炉内。炉内潘姓之家接纳之,而暗中布置硝药硫黄 之物于林俊寝室,燃香线于其上,欲焚毙之。林俊察觉,使燃之至近寸余而熄 灭,潘姓之人大惊,以为林俊有天命,悉族中壮勇参加义军,到林俊牺牲时,无一 人叛变。

钟宝三率清兵五千尾随而至,林俊巧用调虎离山之计,命部将胡熊、邱二娘带 兵攻打惠安县城,引钟宝三赶往惠安救援,待其扑空再度返回南安时,林俊所部已 在炉内等处做好战备。五月中旬,清军集中兵力,攻打炉内,林俊以隐伏多变之战 术与其周旋。泉州知府马寿祺在禀报战况时说:“大兵至乡,贼匪均窜伏近山。兵 丁纵火之后撤伍回营,而窜伏者纷纷复集,救灭余烬,兵勇贪得财物,行走落后者, 且被擒杀。”炉内有座土堡,为林俊设防之指挥部,清军连续攻打二十余天,仍不能 得手。适逢阴雨连绵,清兵死亡日众,钟宝三只好让当地绅耆具结,保证林俊不在 炉内而草草收兵。

炉内反围剿后,六月三日林俊到仙游盖尾,与会仙游乌白旗旗首朱三,共同指 挥作战。清军侦知,集中兵勇七千余人,由总兵吕大升、钟宝三,道台徐宗翰、胡应 泰督率,并派御史陈庆镭.侍御庄志谦参与戎幕.企图一举围歼义军。林俊和朱三 利用地形与其周旋,清军打了好几个月,盖尾仍岩然不动。徐宗翰曾哀叹道:“军 兴以来,费帑将近二十万两,由仙游至盖尾仅二十余里,是以一万金止进一里而未 能也!”闰七月,清军利用奸细杀害朱三,至九月十七日,盖尾始被攻破,而林俊等 早已撤出,清军又一次扑空。

离开盖尾后,林俊退到晋江、南安、仙游、永春交界处,队伍化整为零,有些义 军被遣返乡当乡勇,积蓄力量,潜伏待机。又放出风声,谓林俊已在盖尾之役被焚 毙,王懿德信以为真,便在咸丰五年(1855)初宣称“全省肃清,大兵凯撤。”

正当王在吹嘘庆幸之际,四五月间,林俊又在南安、永春交界处集结两千余 人,开赴闽北另辟新战场。九月开始,王懿德又惊呼:“沙县、将乐、顺昌土匪为乱” “林俊、黄友余党……据(顺昌)班宝山、淹山”,再次调兵进“剿”。但“剿”了一年 多,义军仍然十分活跃,声势越发壮大。咸丰六年(1856)十月间,在顺昌督剿的清 军守备王三韬、延平知府金万清均被义军击毙。

义军复起闽北后,林俊即不断派人到江西与太平军联络,要求支持。咸丰七 年(1857)二月,太平军杨辅清、石镇吉所部三十万人,应邀入闽,连克光泽、邵武、 崇安、建阳、泰宁、建宁、宁化、汀州等府县,全闽震动,清廷万分恐慌。林俊即在晋 江、南安交界处的大罗溪、吉火一带,以“英烈王三千岁”名义,张贴告示,号召分散 回乡的义军旧属重新集结归队•个把月后便集中一万余人,两次攻打南安县城,两 次围攻泉州府城,并分兵进攻惠安的向山、仔边、回船等乡。之后随即挥师北上, 欲与太平军会师,义军由永春、德化、大田向北行进,一路上攻克了许多当地地主 武装团练的阻挠,于五月间抵达沙县,接着又向顺昌进发。惜其时太平军已折回 江西境内,林俊会师太平军之愿望未能实现。

三、光辉载史乘 精神留人间

清咸丰七年(1857)七月二十一日,林俊兵到顺昌仁寿桥,遭遇乡团截击,兵不 能前,林俊愤甚,自介而骑,直冲过桥.为伏枪所中,落水身亡.牺牲时年仅三十岁。 部下匿其尸而埋。初时十个人共瘗.最后余一人还徙葬之,迄今竟不知林俊所葬

何处。其所部多散归,或散匿江西、浙江、广东等地。杨辅清闻林死讯,发哀哭之, 派人攻陷顺昌,至林俊牺牲处,声言为林俊复仇云。

林俊起义,前后坚持战斗达五年之久,为当时福建境内义军规模最大、战斗时 间最长、影响最深者。义军先后攻下德化、永春、大田、沙县、永安、尤溪、仙游等处 州县城,围攻延平、兴化、泉州三府和惠安、南安二县城,歼灭了大量清军,清除了 大批贪官污吏,给清政府以沉重打击,予太平军以有力支持•也给当时处于水深火 热的福建贫苦民众带来希望。迄今晋、南、永地和莆田、仙游尚流传有“家家点红 灯,迎接林俊兵”“感谢林俊,有吃有眼”①两句民谣,充分体现了民众对林俊和义 军的深情。林俊起义,其个人付出惨烈,父捷云被捕杀,兄大伦、大广先后战死, “省命下,夷冢潴屋株党”“坟屋及俊近属不能全”,自己也壮烈牺牲。英雄业绩,既 留在人民心中,亦载在史乘。仅从武术角度而言,林俊无疑对于永春白鹤拳的发 展和传播起过重大的历史性贡献和深远的影响。

注:以上参考新旧《永春县志》及谱志和故老传闻而写。

第八节潘世讽生平四第一

永春乃白鹤拳之发祥地。自明季清初方七娘创白鹤拳以始,迄今三百余年 来,永春武风甚盛,历代英杰辈出,正是,'江山代有才人出,各领风骚数十年”。潘 世讽先贤是近现代一生致力于继承、创新、发展、弘扬永春白鹤拳的一位杰出 人物。

一、庭训育风范武庠第一名

潘世讽讳名禄咏,字名世讽考中秀才时榜名潘标,号韵斋,福建省永春州达 埔乡达中村五水头厝人,生于清咸丰八年(1858)戊午十二月十三日亥时(公元 1859年1月17日),为潘奕宣之次子。

世讽之父“奕宣,讳英齐,号东海.太学生。公为人醇厚正直,取与必衷于义, 经营拮据,未尝暇逸。方冀克享大年,讴意中途辞世。母王氏池娘,抚育二孤,长闽南话.睡觉、休息的意思。

子禄泮早荡,次子禄咏弓矢成名,辛劳备尝。虽家 道颇裕,辄出有余,以周济贫穷,种种懿行,难以尽 述,至今犹挂人齿颊云”①。正因为有此庭训,道德 熏陶,育就了世讽一生之人世风范。

世讽既自幼失怙,其兄又早殓,儿孤母寡,自然 尝尽人世冷暖沧桑。“虽家世素丰,然自励俭勤,常 操劳役,以励其志。就傅读书,聪颖过人,气概英姿 即矫然与群儿异”②。稚时,每闻师长畅谈太平军起 义,邑人武生林俊联络红钱会、黑(乌)钱会举义响 应,反抗清廷事(即“林俊反”),未尝不肃然起敬。 怜花惜枝,其外祖父对世讽钟爱有加,小时即随外 祖父习练白鹤拳,以强身健体。

稍长,目睹鸦片战争以还,朝政腐败,外夷侵凌,国土沦丧,乃“弃毛锥习弓 马”③,欲效祖逖投鞭报国。于是,外祖父逝后,即拜永春白鹤拳名家叶笑(1828-- 1887,讳鼎笑,字音惠,号扬声,乡饮宾。永春白鹤拳早期二十八英俊之一叶福派 系)为师,习拳械弓马。叶师为达埔溪园村学堂角落人,两家相距不远,见世讽天 资聪颖,青睐有加,过从甚密。世讽复拜为义父,叶师从此到其家长期与之生活一 起,晨昏课徒,严加督促,倾囊相授,是故师徒之情,若父犹子。而世讽勤勉上进, 苦心孤诣,不负所望,多年下来,技艺有成,体悟较深,为叶笑老师之最钟意者。

清光绪十二年(1886)丙戌科,永春州考试武秀才,世讽时年二十九.遵叶师 命,乃以学名潘标应永春州试,以刀马步箭巧力见称,“由陈宗师取进州学第一 名”①武秀才,拔得头筹。

二、精研白鹤拳改革第一人

世讽尊师重道,虚心相与,每闻鸡起舞,星下练拳,精勤不懈。人虽清灌,然膂 力过人,三百六十斤重之义勇石,双手能拎起旋身一周,人皆称奇,盖亦苦练之功 也。正如《桃源潘氏族谱》所云:“未应童军(考武秀才)已夙谙拳术。”

本拟挟余勇赴省乡试,博取功名,报效国家,以酬宿志。一日与二三好友外 出,偶遇一江湖相士,好友请相士为世讽看相,预测功名。相士曰:“君之’功名纹'

见《桃源潘氏族谱》。 未现,此科有所挫折,功名难中。”世讽笑谓:“功名于我如浮云,岂以一科一第为荣 焉?唯七尺男儿技艺在身,有心报国无门是实耳!”不以为意泰然处之。后族中长 者咸请世讽赴省乡试,博取功名,以光宗耀祖、报效国家,遂至福州省垣应考。试 前携族弟世春、族侄瑞旺等人,事先到福州南台校场,一一试过刀骑射举诸项,皆 得心应手,轻松自如,而“义勇石加关刀”一项,试举谓轻,志在必得。遂偕众人欢 宴于酒肆,互相激励。

夜半时分,因饮酒过量,宿疾痔疮复发,胀痛不已,举步维艰,夜不能寐。翌日 武场中“义勇石加关刀”提举时猛力提肛,痔疮突发迸裂血流如注,痛如刀割,一时 失手。虽刀马步箭已过,但仍痛失武举。大叹时耶运耶命耶!时人为之扼腕叹 息,谓时运不济;相士之谶,亦不幸而言中。自此无意功名,也深自懊悔,以饮酒过 量误事为戒。

旋思国事日非,武科只博虚荣,非求兼善之道,无裨实用,乃求精诸拳术伤科 正骨,秉承前传后教,继续悬壶种德,以冀积健为雄,活人济世。

世讽谦逊好学,凡有一技之长者,无不悉心求教,即技在己之左者,亦礼遇有 加。其之为人,疏财仗义,逢贫病拮据者,时给周济,扶难解困,誉满方圆。其交游 甚广,座上客常满,杯中酒不空,虽家资日竭,而待人不薄。

叶师逝后,世讽再师从名家宗叔潘贞团(1845-1927,字奕圆。永春白鹤拳早 期二十八英俊之一潘贤派系)游艺请益。潘师年长世讽十三岁,器重有加.亦师亦 友。每外出授徒,世讽常侍左右,代师之劳,日与研究论武,夜复比试讲技,感情笃 好,称誉武林。凡先后获益于十三位名师,集诸家之长,熔于一炉。光绪年间,世 讽与其师精研永春白鹤拳术,乃据固有基础,进行改革,去芜存菁,总结提高,创编 新套路,充实丰富其技术内容.使其结构之刚柔虚实、吞吐浮沉,相应得宜.套路隽 秀矫健、飘逸舒展、弹抖震颤、寸劲突出,更富于攻防意义、技击价值和健身价值, 为誉一方,人争学之。

自是.技力随年华俱进.远近慕名者接踵而至。世讽无不悉心传授.德艺并 重,武医相兼,故门弟子精其艺者尤多。在其后数十年授徒生涯中,他身体力行, 广为传授.流传至今,有七步三战、十三步摇、十三太保、美女梳妆、鸭子汆水、穿心 中拳、千字打法、白鹤展翼、螳螂照日、秋风扫地、白鹤献爪、黄蜂出巢、猛虎施威、 力士脱靴、八分寸法、八分转胛、大小杀四门及双龙出水、魁星点斗、太公钓鱼、南 蛇缠竹、青龙滚水、扫雪锄霜、翻江搅海、哪吒反海、走马回鞭、双燕穿帘、金钩连环、 单刀赴会……数十个徒手、器械、对练套路及练功方法,使白鹤拳益臻完善。世讽为 白鹤拳流传二百余年来,对其进行改革创新之第一人。

三、武林资历深国考第一位

世讽传艺甚广,远传永安、尤溪、大田、德化、南安、安溪、厦门等地,本县(州) 除次子嗣洞、四子瑞荡外.犹有潘世金、叶斜、潘希烈、潘嗣生、颜国促、潘嗣川、林 芳琼、林芳腾、林芳超、潘嗣泽、郑良明、柯剑锋等一班佼佼者,至于学生者,则难以 计数。如今已再传至第三、四、五、六代了,世门下济济众众,活跃在各地武术活 动中。

世讽尝与学弟潘嗣清、潘孝德游技闽赣间.遍访名师,以武会友,切磋拳艺。 世讽年长二君十、廿余岁,诱掖关爱备至,亦曾辅师于福建省内及江西省玉山县设 馆授徒。

光绪末年,有河南老翁者,孑然一身,逃涝至永,慕名与世讽论拳竟日,餐寝俱 废。老翁身怀绝技,世讽尊拜为师,奉养在家,敬若诸父。时世讽年近知天命,而 笃学之心弥坚,得其真传“铁排打”之术药。尝两足开立门槛之上,以腹迎槌(棍), 令十余健儿次第以手顶推之,竟不能摧。自是技艺臻于博奥之境。后翁老病,侍 候汤药,未尝稍殆;及逝,执弟子礼厚葬之,春秋二祭不替。深为时人褒扬钦仰,谓 有古长者风,武林同道尊崇之,有“古有郑礼叔,今有禄咏伯”之口碑。

民国初年,邻县安溪东溪晒谷坪,乡里习武成风,有“拳头巢(窝)”之称,每年 正月初三至初七日,连日演戏酬神。陈姓乡绅亦为当地出名拳师,下帖请世讽过 境饮宴看戏。世讽接帖后,心中了然明白,云:“宴无好宴,席无好席,看戏是虚,试 拳是实。进入别人乡里,地形不熟.如蟋蟀跌落大肚蚁巢穴之中,须预为提防 为要。”

至时,邀其徒潘世金、叶钊、潘希烈等八人.每人肩挑一长竹,竿上各系八盏油 纸灯笼,自备干粮,午后从达埔启程.沿山跋涉,酉时时分行抵晒谷坪外山上,世讽 吩咐点灯。但见各竹竿上灯笼齐明,行进间宛如长阵火龙。至村外山中时,灯笼 齐熄,倚藏路旁,吩咐各人挽袖为记,分别潜入村中。陈姓村人.平素除农作稼稽 外,依靠做米粉为业,各家各户门口道旁•设有晒米粉之用木楔竹架。世讽吩嘱其 徒:所遇之木楔竹架,悉数摇松拔起,仍插原位,预留为家俶(器械)之用;吩咐两人 注意戏台油灯,四人分守戏台四角柱边.一有变故,咳嗽为号,打熄油灯,拆倒戏 台’乘乱作退路之计.己乃带二徒大步入村。陈姓乡绅出迎.邀至客厅茶叙。茶来 手接.饮茶回杯.推杯换盏,一来二去,已试过功夫,各自心知肚明.大笑而复坐。 有好事者,见占不得上风,私语乡绅,谓:“仅来三人.我等势众,何不打他一顿出

气?乡绅怒目而斥退之。有长者诫乡绅曰:“适才山中小道,有数十盏灯火齐明. 至村外灯火齐熄,恐已有五六十人潜入村中,有备而来,若打起来,将祸及乡里,后 果不堪设想。况且是我等下帖盛邀前来看戏,如此无礼待人,败坏村风,徒惹恶 名,不可为也!”乡绅纳谏,热情陪同世讽看戏,戏完饮宴.相辞而归。返回途中,山 上数十盏灯火复又齐明,蜿蜒如龙。其村人见状,暗自庆幸消灾免祸。世讽归来 后,谓众徒曰:“文无第一,武无第二,古之弊端。学武不易,做人更难,夸强好胜, 乃取祸之道也。讲和扮战角(色),时刻须斟酌。”世讽之智勇谋略,于此可见一斑。 此事迄今犹为人所津津乐道,始得闻矣。

辛亥革命以降,国家多事,有志之士爱国激情高涨,尚武声浪,响彻云霄。 20世纪20年代初,世讽应陈嘉庚先生之聘,就任集美学村、厦门大学国术教练 (时称教授).以培养下一代武术人才为己任。时有一歹徒拳痞,前来学村启衅,气 势嚣然。为保护莘莘学子,世讽愤然而出,正气凛然,横眉冷对。歹徒左蹦右跳, 张牙舞爪,然终不敢稍近。世讽之威仪雄风,不怒而威,令歹徒心惊肉跳,歹徒恐 自取辱,悻悻而逸。时至今日,犹有当时学生之后裔,前来寻访故居,要求来永 学艺。

1926年重阳佳节,世讽应当政者之邀,在永春西校场表演拳术,借以提倡,名 列榜首,当场受金质奖章一枚奖励。

1928年10月,国民政府在南京行将举办全国首届国术考试(亦称“国考”)。 消息传来,农历七月二十日,当政者召集全县武术行家在西校场进行表演,参加赴 考选拔。世讽见猎心喜.不顾年逾古稀,欣然应命出场。步马所过,地上嫩草若 烂,观众叹为观止。邑选潘世讽和潘嗣清、潘孝德、李万悦、陈世德(后因故未去)、 郑誉金、宋忠达、王忠瑛、林宝山等应考员九人,世讽名列首选,以王世英为秘书 长,一团十人,经“吕(角剑)县长给资保送晋京会试②”,八月初十日成行。是时福 建全省仅二十人耳,而永春竟占其半。

十月抵南京,十五日编队应考。据《申报》“国考特刊”中载:“预试计到考员 341名(实到333人)……最先表演者潘世晃(讽),精神矍保”,数百选手中,世讽 被遴选为全国第一位“最先表演者”之殊荣,足见尊崇之至。

他银髯飘拂,布履长衫,结扎快当,精神矍镣,健步登台,但见拳脚到处,枝节 刚似铁戟铜牌,手指柔如随风摆柳,身如白鹤轻盈,足似枯树盘根,各处关节筋骨, 一齐运气行力,一举手一投足,无不恰到好处,一展南派永春白鹤拳英姿。“一时见《崇道报》1926年10月22日《拳术比赛会》。

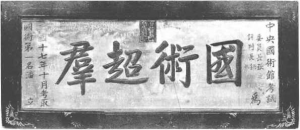

见《崇道报1928年9月22日《有名拳师将晋京》。 观众喝彩四起,掌声如放爆竹。考试委员长、中央国术馆馆长张之江亦击节叹许, 赠以’国术超群'奖章奖赏①”为硕老旌扬嘉勉。

永春应考员林宝山参加擂台赛.与一北派选手交锋。前夕,在旅邸求教于世 讽。世讽云:“此次国考,拳派荟萃,高手云集•各有专长。吾永之拳并不后人.然 临阵全在胆壮智生,艺熟技变耳。若能以静待动,以动引静,观其虚实,识其心事, 以拈弓搭箭之法,弓带箭去,先防寓攻.伺机后发先至,可保无虞。”翌日,林登台角 技,遂以此招对阵,叠马寻中,直逼对手退守无门.频呼:“不打了!不打了!”甘拜 下风.称北面焉。故“林宝山加入比试,卒获胜仗”,获中等排名第十六。论者以 林之胜,世讽有点睛之功也。故坊间后来盛传“世讽在擂台下喊出'弓带箭去',致 林猛醒获胜”之故事,即指此也。

是夕,永春应考员庆贺获得佳绩,潘嗣清(世讽族侄、师弟)私邀世讽“二枝接” (散招交手)后,谓众人曰:“老哥叔年逾古稀,气力未退,宝山已胜,我等明日也报 名参赛,以竟全功! ”世讽曰:“鼓余勇诚好事,但凡事须知己知彼,方可百战不殆。 若凭一时血气之勇,个人胜负事小,永春声名事大,况且汝等大都年近五旬,拳怕 少壮,若体力不支,难以久持,恐有不便之处,如有闪失,反为不美。”世讽之深谋远 虑,全局思想,自有高人之处。

永春应考员出场应试者八人(其中陈世德因故未能成行),预赛获胜,均取得及 格证书,榜上有名。十月二十日发给证书,至世讽时,中央国术馆馆长、本届国考委 员长张之江含笑地说:“潘老同志,你明年须得再来,今儿须留下个玉照。”遂叫摄 影师摄一八寸小照.嘱高挂于中央国术馆,亦为尊崇殊荣之至。时《崇道报》以“特色 出众终属潘老”为题报道了此段佳话。

® 见《桃源潘氏族谱》潘世讽名下之《纪实》。

@ 见《崇道报1928年11月3日《国术团荣旋》。见《崇道报》928年11月3日《特色出众终属潘老》。

四、创办国术馆率访第一团

国考结束后,张之江、宋渊源(永春人,时任国民政府委员兼任侨务委员会常 务委员)等亲自接见永春应考员,致祝贺之忱,“复殷殷勖以回永创办国术分馆,训 练青年,为党国树人诸大义”①,并委潘世讽、王世英等为筹备员,筹创“中央国术 馆永春分馆”。

挂在潘家祠堂及潘世讽家中的匾额

载誉归来途中,厦门永春会馆及精武体育会各机关致意欢迎;泉州当局派队 伍,培元学校学生集队到泉州新桥头欢迎荣归。“翌日表演国技,参观者数千人, 可谓荣矣!”②至永春时,各界人士连日治筵,搭锦棚唱南音,演大班唱戏庆贺,并 为诸永春应考员挂匾扬名,甚为荣热。为答谢家乡父老深情,世讽等各携证书及 宣传品在永春润中公学介绍国考盛况,并举行汇报表演。

返永后,世讽等积极奔走呼号,各界人士亦应声而起,经有关当局批准备 案,筹备处印发宣言,遂选择五里街“翁公祠”(祠祀前清永春知州循吏翁学本) 为馆址.于十一月廿四日下午假商民学校召开成立大会.创办“中央国术馆永春 分馆”(俗称“永春国术馆”或“翁公祠国术馆”)。世讽带领各职员宣誓就职,为 主要创办人之一。永春分馆直接受中央国术馆指导,有关人员由其寄发任命 书。首议公推世讽为馆长,而世讽为诱掖让贤,辞以年迈家远,仅任常务教师负 责传艺而已,由林宝山任馆长。4个月后,永春分馆改选,众望所归,推世讽为馆 长。他即以馆为家,兢兢业业,亲力亲为,口传身授,为培养永春白鹤拳后继人 才呕心沥血。

1929年春,南(安)永(春)安(溪)三县运动会,在南安诗山登科头举行。世讽 备受推崇,任三县国术总评判长。他识见独到,评判公正,德才远扬。时福建省省 长方声涛在混成旅旅长陈国辉陪同下,特地观看了世讽等之白鹤拳表演,深为 赞扬。

陈国辉辖永时,对世讽深为敬慕,令二兵士挑白银二担(每百元称一担),造庐 礼聘。世讽深感军阀祸民,不为所动,辞以老,不许;乃外走避祸,未有归期。陈曾 从世讽之徒颜国促学武,颜婉告其意,陈知之无奈何,嘱人请归。世讽不得已乃亲 至县衙面陈请辞,陈奉为上宾,治筵相敬。时有任陈部国术教官某者,亦颇有名 气,正当盛壮.孔武有力。见陈殷勤,恐世讽夺其职俸,欺世讽灌瘦年迈,阳为请

见《崇道报))1928年11月17日《国术分馆将成立》。

见《崇道报》1928年11月3日《国术团荣旋》。 教,实包藏祸心。世讽窥其意,婉辞再三,彼更盛气凌人,以为胆怯可欺,亦强之者 三,陈又面命“玩玩无妨”,情逼不已与之较量。

世讽起身捧定昭阳,以待来势。某者气盛势汹,硬桥硬马,直窜中门,世讽遂 用青龙出水之势横摇,转以白鹤缠脖之法擒拿以接,逋一黏桥.钳扼其腕,扣其脉 穴,某虽欲发欲脱者三,终不得解。某欲引拳入怀,世讽乘势复使白鹤伸颈(千斤 称出)之法,稍一抖挫,食指已如探囊取物轻点其胸膻中穴即止矣。时外人未之 觉,仅见某者仰身后退半步,世讽复又以鹤爪手勾回,轻握其手肘腕,笑谓幸教! 并荐某者留任,己乃坚辞。某者翌日乌青瘀斑浮肿腕臂,既折服又感其德,另日登 门当面拜谢,长相往来。观夫君子之风,不亦如是乎!

南洋爱国侨领陈嘉庚闻讯永春国考佳绩、创馆育人等事以后热情地邀请世 讽等永春白鹤拳师前往海外表演,为国争光。1929年8月,永春白鹤拳师为弘扬 国粹,涤除积弱,乃组织“中央国术馆闽南国术南游团”(简称“闽南国术团”),出访 新加坡、马来亚,在各地巡回表演献技,一新国际观瞻。由潘世讽出任国术团正主 任,率一行二十人,次子嗣洞(时年四十八)、四子瑞荡(时年二十七)、孙儒耸(宗, 时年九岁)皆为团员,父子、兄弟、祖孙三代远征重洋,弘扬国粹之精

浏览2,288次