二、剑道的历史

(一)二元历史观

要学习一门技艺,首推的第一步,当莫过于了解它的历史轨迹,从而,可以客 观地确立其在当今各种学科中的地位及发展趋势,找到学习的正确路径。

剑道的起源与发展,可以说是一个非常复杂的历史过程。对这种在长时期中影 响一个民族,为一个民族所代代相传的文化现象,我们所做的任何轻易而下的结论 和偏褒之言,都将会与事实相佐。

人类使用刀剑的历史,因其和任何一个民族的生存休戚相关,因而,其成长过 程,无一不是伴随着本民族的发展历程而发生。这其中,维持一个民族生命的精神 内核®,则从根本上决定了刀剑使用的形式,并严格地框定了刀剑发展的大体空间。 刀剑的历史,几无可选择地要深深受到这种民族传统因素的制约,而成为不同民族 文化的一个重要组成部份。

历史上,从冷兵器时代,直到现代的信息武器时代,在文化人类史上,曾有过 三个特别崇尚武力,而又“强焊”的异特民族。一个是受尽欺凌颠沛,而后又凭“旧 约”所示,居然于二千多年后重新复国的犹太人;另一个是曾骑在马背上,金戈铁骑

“育径” 一词,可参见《突变论:思想和应用》,[法]勒内.托姆著,第一章“形 态发生的动力学理论”。“育径”即chreod。

指一个民族的文化价值观和独创精神。详可见黑格尔《历史哲学》“绪论”篇和 “历史的地理基础”二节,以及[德]兰德曼著的《哲学人类学》。

横亘欧亚大陆,而现在却以近二分之一的人口生活于乌兰巴托和其他都市市区,安居 于漠北戈璧一隅的伟大民族蒙古人;还有一个,即是别着长短两剑,长期斗杀不绝的 岛国民族日本人。刀与战争,几乎与日本民族的成长历程同生共息。地球上还没有过 哪一个民族,能够如同他们那样,经得起如此长久的战火煎熬,并依然繁养生息得如 此强盛。

随着历史的脚步,大元帝国的辉煌因投入中华民族的怀抱而被明王朝湮灭,仅留 下大漠一片;生性坚韧顽强的犹太人,因为历史和现实的种种原因,依然在面对着持 续不断的、激烈的矛盾和冲突;惟有日本民族仍一如既往,在二战的废墟上,依靠自 己,又再一次重新变成了强盛的经济大国。与此同时,他的最本质的民族精神的代表, 剑道,也一跃而走出国门,成为了世界的剑道。

三种代表性的刀剑史,可以进一 步说明,“精神内核”在支配一个民族 的文化发生、发展过程中的重要作 用。®对此类民族的完全不同的结局,

若以历史的观念来平静地审视,可以 看到,在古代日本这样一个长期纷 乱,而又以封建武士政权为主流的社 会中,剑道的发展,实际上已远远超 出了刀剑的技术形式范围,而与社会 形态及社会伦理道德耦合成了一个不 可分割的统一体。支配该统一体根基 的生命力,并不是为日本民族所广泛接受的某一宗教和信仰。古代的日本,共有二 百多个神及各种形形色色的原始宗教,并为不同的部族所信奉。在它的“内核”中 以单纯而又复杂的形态生长着的精神,是始于七世纪时方形成的一种代表国家和皇 族的神道。纯真的、阳春三月举国城乡盛开的短暂而绚丽灿烂又凄凝高洁的樱花, 既是国家的象征,又标志着年轻武士生命的化身。

即使明治后,从封建领主制一跃而进入国家资本主义社会的跨级跳跃,也不但 没有使日本社会形成普遍的民主和人权意识,相反却使得它的深处充满了一种内心 的冲动、不安、扩张和血腥的躁乱。在看似成功地超越了一个不可逾越的历史阶段 后,以儒家忠勇为核心的武士文化并没有消失。在冠以民主政体的社会中,古代武 士的形象依然牢固地占据着民众的精神世界,给本来就至为封建的剑道内涵又增添

了帝国的侵略色彩。由于外力的激活而产生的制度嬗变,不仅没有改变整个民族精 神的根基,在天皇的光环下,反到使得它的内容变得更加繁纷和复杂。

二战的战败,对日本而言可以说是一种历史的必然,这是封建文明对现代文明 作愚昧无知的挑战的最后归宿。当大获成功的日本,不合时宜地试图输出它的秩序 模式时,对它施以惩罚的复仇女神也就降临了。它既是一种分配世界资源的传统方 式的结束,又是一种文化的痛苦终结。现实对“不可超越阶段”的补课,使得日本 民族付出了极为昂贵的代价,也使得他们开始学会了第一次正确地面对世界。这也 是剑道的一个历史性转折时期,现代剑道,在摒弃了旧的武士之道后得以产生,并 成为体育。

遵循以上这一历史线索,根据剑道技术的发展,及其文化精神的内涵,本书试 把剑道的历史分为六个时期:大和时代、镰仓时代、江户时代、明治时代、二战时 代和现代的剑道。本节对这一脉络的探究之本意,旨在力图从文化人类现象和唯物 主义历史观这两种方法的耦合上寻找到客观的过程,从而能给出较为清晰的结论, 以期尽量避免学习中产生的偏见。

(二)剑道的起源

最初的剑道,可以一直追溯到遥远的三世纪大和时代和中国。至于这两个民族 的交往,远在公元前二世纪汉武帝时就有了久远的关系。而自东周至三世纪,其绵 延五百余年的日韩移民大迁徒所给予的影响,则更是渊源流长®。《前汉书》记载, 乐浪海中有倭人,国王世袭,大倭王居邪马台国,男子黥面纹身,已使用矛楣,弓 箭有铁镞,以岁时来献见。时,倭国奉贡朝贺,自称大夫,往来甚洽。嗣至公元57 年,两国朝廷开始了密切的交往,汉光武帝曾授予日本使者以“倭国王”金印紫绶。 当时的日本分成百余国,攻伐无常,战争连绵不断®。迤至北魏景初二年(公元238 年),日本雅马台女王卑弥呼,使臣来华朝见,魏明帝封与“亲魏倭王”,并赏赐五 尺刀二口和大量丝、缎、锦、绸、布匹和马。此后,汉刀经民间商人由朝鲜大量传 入日本,而成“扶桑”刀制祖形的一主要源流。

在没有形成武士社会之前,剑道只是一种战斗的技法。最早的剑被称为“太刀”, 其剑法被称谓“多知伽伎”和“多知宇知”。®通常的说法,多认为它是由汉代时从 中国传过去,由手柄带有环首、直身窄刃的单、双手平造型“大刀”仿制而成。有 的学者并附而据此推定很长一段时期中,日本社会都是以这种中国刀作为主要的战 斗器具,使用的剑法,也几乎全以中国刀法为内容。

从日本民族融合形成的结构过程来看,却并非完全如此。约自公元一世纪前后开始, 从爪哇、马来、南太平洋诸岛,及中国岭南、闽瓯、云贵高原地区,陆续辗转海上,迁徒 而至的大量“海幸”居民,也已带去了他们自己的已相当精良的长刀和治铁技术®。在土 地富庶而人烟稀少的日本岛,这些多为被迫漂洋过海的南方民族,在这里结束了他们自古 沿袭的刀耕火种的历史®。然而,几乎没有多少矿产的贫瘠岛国,又迫使他们为了生存, 必须要不断地向海外寻求资源和技术。这促使尚处于蛮荒文化状态的古代日本,迅速地接 受了近在咫尺的中国和韩国的铸刀 技术和刀法,并对原有战刀的改良 产生了重大的影响。

![]()

但是,历史上新大陆的开 拓,总是带着暴力的过程而展 开。由于先民们大多是从被深谷 山沟隔绝的热带、亚热带丛林中 走出来的落后山地民族,一旦踏 上了这块有着大片平原地带的新土地后,骤然而至的频繁交往,必然引发出了不可避免的剧烈碰撞。各种民族迅速集聚,所带来的不同宗教、文化 的对抗及对土地的争夺,遂造成了激烈的、长期延续不停的种族冲突。

不仅如此,在这种冲突的背后,还因有比之更早,从外贝加尔湖、朝鲜和中国 北部地区而至,具有先进文化的北方民族的庞大队伍的加入而演变得更加剧烈。他 们与后至的南方民族,在文化和血缘媾合上的天然差异所带来的巨大裂痕,在众多 民族之间埋下了几乎是难以逾越的鸿沟。历史,让这块横贯太平洋西海岸板块接缝 的岛国土地,以极大的悲剧色彩,沉重地背负起了在短时期内形成的,以人类最复 杂的远缘文化板块结构而组成的国家。

剑道的形成与剑的发展,也就是随着国家社会形态的诞生,在这种多民族漫长 缓慢的痛苦融合中产生的。而它得以生存的土壤,构成武士制基础的领主制和被马 克思称为以部落色彩极为浓厚的乡村形态形成的亚细亚生产方式,之所以能够长久 存在,从其历史根源而言,这也应是其一个重要的因素。

在长期的、野蛮的部族仇杀中,迫于这种人类原始的生存竞争形态,各部落的 武士,为了本民族的利益,潜心致力于剑法的研究,日本工匠们精湛的技术,也为 刀剑的改进,提供了最新的工艺。日本刀和剑法,遂就在战争的实践中,不断地向 前发展着。

三世纪中叶,地处本州中部奈良(朝鲜语“京都”的意思)和大阪的一些源自 朝鲜南部倭族的夫余国百济后裔部族,联合组成统一的“和族”。①五世纪约中国东 晋朝时,大和族统一日本。经过大化革新,日本开始步入封建社会®。随之,工商业迅速兴起,日本刀的制作技术也日臻成熟。当时,刀剑制作工艺已开始采用折叠锻 打和夹钢工艺,淬火技术尤处于相当领先的地位。著名工匠作成之刀,每每寒气逼 人,龙形纹精美绝伦,享誉东亚。其时,倭王也以倭刀贡进大唐,遣唐使所献之刀, 形似晓月、剑刃如霜,寒光如雪,湛湛然黑色如墨展,质地锐利无比和实用,已远 非中国、韩国刀剑所能比及。

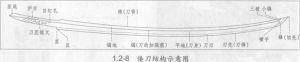

其后,到了平安时代中期(10世纪),随着工艺的进步和实战的锤炼,以中国 户撒刀(见第2章,图2.4_1)和汉刀为原型的古刀逐渐演进,才最终被定型为长 手柄,狭窄刀身,弧形刀刃和刀面勾有棱镐的纯粹日本刀。这一时期的刀法,也因 战斗的实践而变得简练、实用和凶焊,最终完成了由中国刀法向日本剑法的蛻变。

![]()

当我们随着日本剑道的生命足迹溯流而上时,历史再一次惊人地向我们展示出, 只有这个民族才具有的善于吸收,长于学习的务实精神。一把纯粹的日本刀,竟然 集中了匈奴弯刀的弧形刀身;中国剑的棱镐、剑纹、钢口和护手盘;马来刀的长手 柄;云贵苗裔刀的长身、窄刃和茫茫草原马刀的短壮“切先”之全部精锐。吸收过 程中的短刀,显然刀形主要取自于大漠,但是其使用创意却又是完全来自于新罗的 双短刀。

从剑法来看,虽然是以泰国北方古代武士和云贵苗裔的剑法为基本原型,但其 中又保留了许多太平洋岛民的用刀习惯、中国剑法的精微及鞑靼人马战的谨严刀法 和高丽祖先的“滑刀”绝技。

面对此等巍为壮观之大成和种种精妙结合,除令人们今天都还赞叹不已之余,不 禁要为这种能如此如醉如痴地把一把刀都研究得如此完美,在绝无仅有的锻炼中“克 隆”得如此精湛无瑕;且集东亚地域提炼之剑法又如此之简洁实用而惊叹不已。

这可谓是剑道的始祖。

(三)武士的剑道与剑道的统一

源赖初期,日本开始出现武士集团,至镰仓朝时,武士阶级形成并开始掌握 政权。名义上象征国家的天皇,在虚拟权力下与幕府制统治并存,开始了 “双重 权力”下的二元国家政治体制的漫长时期。从此,直至近代明治维新,武士政权 在长达七百多年的历史中,始终是主导日本社会的权力中心,并支配着剑道的形 成和发展。

形成这一特殊历史现象的原因,要归结于日本封建社会极为缓慢的发展历程。

日本历史上,直至明治维新,仍处于中国汉代以前的那种领户分封制阶段。各 地藩主既是一方的部族首领,又是军政的最高长官。因此日本官制没有文、武之分, 反映到贵族的兵器佩带上,也没有通常的刀、剑的区别,倭刀兼具作战与日常佩带 的功能于一身。在长期的武士社会里,国家形态陷入一种奇特的模式之中。天皇形 同虚设,只代表国家,不理朝政,由幕府主管全国军政事务。七十余个藩主受制于 将军®,却又拥有大量武士,自治地方;而他们赖以生存的基础,即各个乡村部族, 又不分种姓,不敬先祖,只依部落神社为根。于是,在这种形态下,国内诸候分裂, 战乱不断,大名藩主们则在不停地与将军及各自之间的纷争中,依靠庞大的武士集 团割据一方,自成一统。由于武士是封建权力得以生存的支柱,幕府统治和领主们 都十分重视武士的思想教育,极力培植与鼓励武士道德精神的建设。武士则以自己 独有的行为规范,作为维护家族地位和维系武士集团生命的根基。此类以忠于个人 为核心的封建行为准则,在日本这样一个社会结构中,显示出了典型的东方特有的 行为观念,并给于剑道的成长过程以决定性的影响力。

纵观历史,虽然在欧洲中世纪也曾出现过骑士阶级,并最终导致了贵族制的建 立。但是,基于基督教的确立,尤其是政教合一的社会制度与古希腊文明和飞速发 展的科学并存的多元文化的现实,却走上了与日本完全不一的历史路径。在欧洲众 多国家中,并没有产生过纯武士的军人政权长期垄断国家政治的局面。这告诉我们, 武士政权在日本的出现,并非偶然,它正是一个国家职能微弱,文化底蕴浅薄,农 耕经济发展迟缓,且对外交流又十分单一闭塞的民族,在成长过程中的必然。其武 士之道的存在,充分地反映出了在军人体制下,那种幕府与武士、领主与家臣之间 的封建人身依附关系,在日本民族中的一种固有的表现形式。

在这一过程中,由中国传入的儒学与禅宗,及先秦汉初“家臣”、“侠客”,以死 效忠的历史,给予武士道德精神体系的建立,打上了深刻的铬印。尤为“田横五百 壮士”的故事,其影响之烈几乎为每个武士所知晓,并敬重倍至。以“竞争”精神

和“英雄”为特征的先秦文化的大量涌入,其结果导致了以中国礼教为基础的“仁” 和“忠、孝、节、义”,脱胎成了日本武士特有的“忠、仁、智、勇”、“报恩”、“义 理”和“耻辱”观念,并最终成为日本民族各守本份,普遍循行的道德准则®。

在各种阶级力量的对抗与平衡中,身为部族、家族和领主之所托付的武士,基 于众多合力的作用,被抬上了模范履行这些道德的顶极。在这个被他们称为是“适 当位置”的行为空间,武士所依附的人身关系,似乎已被深深地埋藏到了内心世界 的角落,而以“名誉”之“义理”为内容的义务,却开始了自己的一系列不可阻挡 的“自组织过程”。这意味着,一个平民一旦被賜于种姓,穿上了武士服后,其与整 个家族,从此将必须要以道德楷模的面貌来作为惟一的选择。此种道德精神,在其 行为模式的“自组织过程”中,又产生出了自己的有别于布衣的更为纯正的行为内 容,即武士行为规范。只是直到近代,在新渡户博士向英语国家推出他的介绍日本 国民道德的名著《武士道》一书后,西方世界才把这种他们难以理喻的武士的义务 准则,以一种难以名状的恐惧心理,冠之以“武士道”。

根据“上海辞书出版社”编撰的《简明社会科学词典》的说法,武士之道要求 武士效忠主家,重名轻死,崇尚勇武,廉俭守信,武士必须视剑如生命,并以力求 近乎完美的剑法,去完成自己的职责。这一定义,虽然从形式上概括了武士的形象, 但是,对此的“界定”,却忽略了武士之道的社会内涵及与国民道德规范之相同构的 统一性和兼容性;摒弃了前者是后者的一个“子集”的实质性逻辑关系。如此,也 不过顶多只是沿袭了以往早期西方的一些流行说法而已。

中国历史上的墨子,可以说是东方武士精神的开山泰斗。墨子否定宿命论,倡 导兼爱、重义、节用,以严格纪律,绝对服从,视死如归的实践主义,形成任侠性 的武士集团®。其少量追随之徒,称为墨者,首领为巨子。墨者均听从巨子的指挥, 生活清苦,纪律严明,作战赴火蹈刃,死不旋踵。他们以唯能成功,不得失败之奋 斗精神,留下了不少壮烈事迹,其失败时,自尽谢罪,以祈万古流芳,不成功则成 仁之敢死精神,对中国武侠道德准则的建立,影响至为深远,传至日本后,遂成为 后来的日本武士所普遍尊奉的信条

在武士道德规范形成过程的同时,出于对武力的崇拜和对战争畏惧的矛盾心理, 剑被造成了开拓疆土的神授器物。武士对剑被神化后的顶礼膜拜,又使剑变成了一 种具有宗教生命的偶像,剑成了武士之魂。因而,具有武士身份的人,在战斗中必 须要以剑作为战斗的工具,而平日则必须穿戴武士服,佩带长、短两剑。违规者,或 被平民击倒者,被视为武士的奇耻大辱,应切腹自尽。

不言而喻,在造就忠贞不二的武士精神的同时,严酷的武士戒律,对造就剑术 精良的武士,也起到了十分重要的作用。

早在八世纪末叶,由于自源赖朝始,鉴于重文轻武可积成国力不振之祸根,开始实 行孔子“礼乐射御书数”六艺合一的教育思想,旨求“文武并重”,极力推行以勤俭尚 武为精神的政治战略,整个社会习 武之风已与日俱增。到了十二世纪 末期镰仓幕府建立,武士阶级取得 政权。此际,各地大名羽翼渐丰,也 纷纷豢养武士,扩充实力,一时刀法 盛行。不久,室町战乱又起,许多平 民布衣百姓为争得武士的特权地位,跻身仕途,也乘势争相事剑,日本社 会出现了第一个剑道的高潮时期。

这一时期的剑道具有三个显著 的标志:其一、出现了较为正规的教 学法,剑道从本部族的师传徒承,开 始进入学校教学,剑道场馆成为公 开传授剑道的主要形式;其二、产生了以教习为职业的剑道师范者,其三、剑法经镰仓 幕府着力整治,至室町时已趋统一,并发展为神道(当)流、影流和中条流三大主流®。

按照技术分类学的原理,流派的出现,往往兆示着一种技术的成熟期已经到来。 然而历史上的惊人之处还在于,日本剑道流派的特点,极类似于传统的中国武术风 格分布,显现了强烈的地域文化色彩和部族群体遗传上的差异®。以南国九州为代表 的剑法,刚毅、从容、多变,跌宕凌厉;关东本州则以骠焊、凶猛见长;而奈良地 区,融集了两者之长,兼具堂堂正正、干脆利落、飘逸简洁之优越。

在这一时期,剑法名称,在室町时代已有从“多知伽伎”、“多知宇知”改称为 “兵法”的叫法。称谓的改变也说明,剑道技术已从感性的经验结累,开始上升为较 为完整的理性系统。相对于“大兵法”孙子兵法而言,剑道中的社会内涵成份急剧 上升,它不仅只是兵器而已,而且已成了诸侯国家之间进行战争攻伐和安邦定国之 方策的重要组成部分。

从现在看来,正是镰仓时代奠定了日本剑道统一的基础。这一时期,对于剑道 的发展应是具有历史性的、继往开来的重要的一个里程碑。

(四)江户时代文武合一的剑道

日本战国时代,是剑道发展的全盛时期。江户前期,多至二十几个的武士等级 制度已经确立,剑道因其在武士政权中的特殊性,已规定为武士必修的技艺。此时, 剑也已成为了武士的賜封器物,并作为武士等级的代表。剑与封禄标志的社会地位, 给武士带来了高于平民的利益特权和进身仕途之阶。与之相应,人身的依附性和剑 的神授色彩,又将武士的训练完成了剑术和道德合一的剑道精神。这一时期的剑道, 在两个方面同时发展着:武士 道德精神的系统化和教习上的 规范化。在神道和部族的旌幡 下,藉此合二为一,领主和将军 建立起了对刀剑的绝对的指挥 权力。

远在江户时代早期,剑道 即由幕府主持,为武士所独占。

其后期,德川幕府已开始设置 讲武所,从事专门的武士训练。

极为严格的训练课目,培养出 了许多剑术精良的武士,其中之少数的被淘汰者,则有因蒙受屈辱而切腹。

此时期剑道的一个主要方面,是在于武士品质的建立。着重于武士的身心修练, 忠于主家是其最主要的内容。武士的名誉,已被上升成为武士的生命,儒、墨思想 和禅宗的入定参悟,辅之以对日本太阳神,即“天照大神”图腾的崇拜,构成了精 神修练的核心,而支撑着教育骨架的三个鼎足,则是“智”、“仁”、“勇”构成的道 德精神。为了建立具有武士行为准则的道德规范,在剑术“型”的练习中,他们甚 至不惜加入最终以切腹的演练为规定的结束动作。经过这些过程练就的合格武士, 实际上已由一种因依附主家而人格扭曲畸形的家奴,变成了随时准备以殉道而换取 家族荣耀的无比忠诚的圣战者。

通过这种特殊的训练,剑道变成了磨练合格武士的重要手段,“文武合一”的剑 道精神,成了武士人格完成的主要训练模式。

与此同时具有重大意义的,是竹剑和护具的产生并风行日本。这是剑道史上一 项具有深远影响的历史性技术“突变”。江户时代中期,由直心影流的长沼四郎左卫 门和一刀流的中西忠藏,首先采用护具和竹剑进行训练。由此,长期沿用的木剑被 竹剑所淘汰,出现了着穿头盔,胴甲,用竹剑作实战击打的练习方法。在此以前,剑 道练习无法进行对身体的实际击打,练习者只能在尽可能贴近皮肤时,立即停止攻 击,其中击之愈近者,即为高手。这种传自中国的温良恭谦“点到为止、寸前即停” 的练习方式,破坏了攻防中的节奏和动作的连贯,使剑术的提高遇到了难以逾越的 桎梏。改进后的新训练方法,效果和感觉远比从前的不接触方式接近于真实,不但 可以使练习者的精神、技术得到极至的发挥,而且还能够切实领悟到双方的技术细微。这对体验实战心理及战斗精神的培养,无疑具有很高的价值。

1607年,消灭了丰臣秀吉之后,德川氏确立了江户幕府统治地位,大乱方止,日 本社会相对平稳。此时,全国约有二百余个流派并存,相得益彰,剑道鼎盛,如日中 天。在幕府严格的规束下,各流派之间的交流有所放宽,不同流派之间的“他流比试” 时有出现。社会上众多流派为荣誉和学习的比赛,与技术上的分庭抗礼,形成了“百 家争鸣”的第二个剑道发展高潮时期。在这样的发展形势下,剑道技术得到了长足的 进步,许多流传至今的定型技法,大都出自这一时代。鼎盛的时势,也造就了不少名 垂功成的一代剑士,和一大批在江户中期战乱中政治上一展鸿图,成就大业的武士。

十八世纪江户后期,西方列强的炮舰夹带着西方文明开始侵入日本。至1853年, 美国佩里舰队陈兵东京湾,胁迫幕府开国。自此,传统的封闭锁国的社会形态受到 了强烈的冲击,长期以来对工商阶级严厉限制的锁链,很快即荡然无存。虽然这种 西方文化的进入,在几阵尊王攘夷的骚乱后,很快就被这个民族对新式火器和洋货 的喜爱所代替,但是,随之而来,国内经济、政治和文化相继发生了激烈的全面分 化和动荡。原有的社会财富被重新进行残酷无情的分配,大量资源被新起的阶级所 占有和瓜分。原有的阶级被打乱了,新的生产力在顽强地蠕动着,新的社会结构开 始了重新寻找稳定点的痛苦组合过程。

这种变革,在既没有强而有力的中央集权,又缺乏民主传统条件下的迅速降临, 使得国家的纷乱必然在所难免。由此而形成的权力真空和阶级的对立,促成了战斗 的剑道,又一次在这块厚沉的封建土地上代替了竞技的剑道。

在反叛迭起的混乱局面中,幕府制若大厦倾倒,逐步开始走向解体。因时而进, 领主们也各自秣马厉兵,远涉重洋,购枪置炮,拥兵自重,问鼎中原,日本大地上, 一时狼烟四起。伴随着幕府制的坍塌,许多地方豪绅纷纷组建乡勇,练武自卫,一 些商人也打破了武士独占剑道的禁锢局面,纠合商团,保护地面。在一片混战中,国 内学剑的风气应运而起,空前高涨。由于“他流比试”禁令的湮灭,剑道的交流,在 当时极为频繁,比试的成份也日见扩大,参加者急剧增加”,真刀相拼成习。

这是一个社会秩序近于无政府状态的混乱时期,武士成份已变得极为复杂。效

死命忠于主子的武士,与杀身取义的武士,及为出人头地,野心勃勃的武士和改头 换面的市井泼皮,乡村无赖和破产农民也夹杂其中,混为一泽,泥沙俱下,拉开了 剑道史上最悲壮的一幕。放眼所见,平民和浪人携剑成风,斗杀不绝,暗杀频起;而 在这一湍流的深处,在巨大的社会、政治漩涡下,将军、领主对权力、土地和市场 的追逐,加之众多部族对自己的至髙无上利益的至死相争,使得整个日本社会陷入 了资本主义前夜的巨大阵痛之中。

社会秩序的混乱不堪,迫使领主、将军们为遏止不断升级的民间斗殴,试图重 新规范剑道精神。剑的长度在安政三年,被限定为3尺8寸;同时,对重量也作了 相应规定。虽然这种娇柔做作的治安粉饰,并不可能阻止住日本社会的混乱和衰败, 但这一规定一直被沿用至今。

幕府制的瓦解,还造成了多至五十至六十万的中下层武士沦为浪人®。其中的多 数,既不会投靠新的主子,又不愿从事农商,为了生计,或出游江湖,或成为剑道 师。他们以其经过战斗实践的剑术,也构成了江户剑道技术发展的一个重要渊源。

浏览3,122次