泰拳是一门武艺,也是一种自卫的方法。泰拳中关于“拳 术”的解释是“相互击打”,这是一种无论何时何地、男女老少 皆可习练的搏击技术,是最大限度地利用身体可利用的部位作 为武器进行搏斗的实际运用方法。在泰拳中,身体的每一个部 分都会得到充分的利用,泰拳手可以用牙咬、脚踢、拳打、手 抓甚至还可以用头部攻击对手,这一切都属于泰拳搏击的技术 范围。

第一节泰拳发展概况

历史上,泰国曾经同缅甸发生过数次战争,许多有关泰拳 的历史资料在14世纪缅甸军队攻陷阿育陀耶王朝(或称大城 王朝)的都城时遗失了,所以,当代学者对泰拳的历史起源尚 有争论,但可以肯定的是泰拳也同其他各类搏击技击术的产生 一样,也经历了由低级到高级、由简单到复杂的发展过程。

人类在进化、发展的过程中,不可避免地会遇到野兽及敌 人的袭击。在抗争中,人类为了保证自己的安全会本能地运用 身体各部位同袭击者搏斗,这就产生了原始的攻防动作。处于 原始阶段的远古人类使用棍棒甚至用牙咬、用四肢进行搏斗, 从而保护自己。由于时刻都存在防备威胁的意识,这就使得天 生的肢体武器被用来作为攻击和防御的工具。这是人类运用 拳、肘、膝、腿进行搏斗的开始。

人们为了共同抵御外来的侵袭,便喜欢成群地生活在一 起。在那样的年代,身体的力量被认为比精神的力量更为重 要。群体的首领必须是身体强壮、技艺出众的人,他必须能带 领群体抵御外部敌人,必须教会他的人民在受到侵犯时如何进 行自卫,其中就包括了运用拳、肘、膝、腿等身体武器进行角 力搏斗的方法。泰民族的祖先们把自己的思想和从生活实践中 获得的知识,同攻防的具体实践结合起来,并进一步提炼,于 是形成了具有本民族特色的徒手搏击技术。这种运用拳、肘、 膝、腿等身体武器进行搏斗的技术被称为“古典泰拳”。

在力量聚集和国家逐渐形成的过程中,泰民族同邻邦不断 发生战争。可以说,当时的泰民族几乎只有一个职责,那就是 时刻准备去和敌人进行战斗。对君王或者军事领导者来说,泰 拳作为自卫术向来都是特别重要的。在很久以前,泰国士兵就 开始进行正规的泰拳训练。这是由于在冷兵器时代,军队作战 在很大程度上还得依赖于刀剑等兵器。交战双方最后都要利用 一切可能利用的武器来进行搏斗,直到决出胜负。因此,拳术 是近距离搏斗中必须具备的重要技能,是兵器作战的有效补 充。在战争时期,泰拳是对付敌人的必要手段,而在和平时 期,士兵习练泰拳则是为可能发生的战争做准备。这种客观需 要,是泰民族的搏击技艺得以传承的重要原因。

作为一项体育运动和一项战场技能,泰拳掀起的第一次热 潮出现于阿育陀耶王朝的纳黎宣王(1555—1605)时期。当 时,士兵普遍习练泰拳,就连纳黎宣王本人也习练泰拳。

泰拳历来被泰国社会各阶层所喜爱,包括贵族阶层和王 室。他们不仅喜欢观看泰拳比赛,而且也乐于参与这项体育运 动。根据历史资料所载,在阿育陀耶王朝时期,曾有一位被人 们称为“虎王”的帕桑拍八世(1697—1709),他本人酷爱泰 拳,但考虑到人们对君主的敬畏,以及当时平民与君主身份之 间不可逾越的障碍,他常常扮做平民参加民间拳赛,维护和发 展泰拳这一有价值的传统搏击技艺。他借体育交流这种形式, 为接近和了解人民创造了更多的机会。

泰王拉玛五世(1853—1910,被尊称为朱拉隆功大帝)也 极为喜欢泰拳,他经常观看拳赛,特别是汇集了各府高手的泰 拳比赛。拉玛五世极力主张推广泰拳,所以,各府最优秀的拳 师都会受到他的亲自封赐。

到了拉玛六世时期的1921年,泰王在玫瑰园广场举行泰 拳史上最重大的一次赛事,当时,除泰国各府的高手前来曼谷 参赛外,还有中国、印度、缅甸的拳师前来参加比赛。

泰拳在注重同周边各国进行交流外,还注重同西方各种搏 击术的交流。

早在二百多年前的1788年(泰王拉玛一世亲政的时间), 两名法国拳师来到泰国,他们沿着河道游历泰国各地,并以赌 博的方式向当地拳师挑战,获取金钱。二人一直未尝败缋。抵 达叻达纳哥信(即曼谷)后,他们让翻译向一位贵族提出请 求,拟同泰国拳师在京城举行一次赌博性拳赛。这位贵族同拉 玛一世的兄弟进行了商议,并请他向泰王报告。拉玛一世的兄 弟在报告中写道:

“外国拳师的挑战,表现出对我国的藐视,以为我们在京城 也无与之抗衡的拳师,认定我们派不出拳师同他们比赛。如果 我们不派出拳师同他们比赛,就将有损我国的声誉。我请求陛 下派出精通泰拳技艺的拳师,对他们的狂妄给予痛击泰王拉 玛一世采纳了他兄弟的意见,并让那位贵族转告法国拳师,胜者将获奖金4000泰铢。这在当时是一笔非常可观的金额。

拉玛一世的兄弟从皇家卫队找了一名叫曼潘的拳师,并将 赛场定在玉佛寺西面的剧院旁。曼潘身为教练,精通拳术与角 力,技艺高超,从未失败过。比赛之日,泰拳师曼潘轻松获 胜,使法国拳师无地自容,羞愧万分。

到了 20世纪初,在第一次世界大战期间,泰国出兵和同 盟国协同作战,于是,泰拳开始被西方世界广泛认识。当时, 德国美因兹市发行的一份体育读物曾登载了一篇题为〈哑洲体 育>〉的文章。文章以惊愕的语气写道:“难得一见的泰拳使人 震惊!泰拳师机敏、强壮而顽强。泰拳不仅是一项令人震撼的 陌生运动,也是一种离奇的娱乐项目。它再一次使法国人感 到:暹罗的确是亚洲的一个强大民族。”

旧时,泰拳手在搏斗时没有像今天这样现代化的比赛用具 可以使用。那时的泰拳手,用粗棉线把双拳缠得如同铠甲一 般,并在拳峰处扎成结,形如贝壳。然后,将双拳在黏液中浸 泡,再撒上碎玻璃或沙砾,使双拳表面异常粗糙。后来,这种 在双拳表面撒上碎玻璃或沙砾的方法逐渐停止使用,但以棉线 缠拳的方法却仍然使用了很久,直到1929年才被废弃,取而 代之是拳击所用的手套。虽然如此,泰拳手们仍然没有拋弃他 们传统的拳击方式或者技术结构,也就是说,在搏斗中仍然使 用腿和肘等技法。

20世纪30年代,玫瑰园设立拳台以后,泰拳便开始成为 一项具备一系列规则的体育运动。拳台的地板由木质材料铺 成,在地板上面铺上用灯芯草做成的垫子。比赛借鉴了拳击规 则的回合制,设一名裁判员。拳手戴拳套,穿红色或蓝色短裤 进行比赛,每回合3分钟,共比赛5个回合,回合之间休息。

当今,泰拳已经成为一项拥有众多爱好者的搏击运动,世 界各地先后成立了各种泰拳组织,这些组织都为泰拳的推广和 发展做出了积极的贡献。

为了使泰拳成为一项国际性的运动,1994年12月5日举 办了首届“国王杯”泰拳世界冠军赛,1996年举办了首届 “王后杯”女子泰拳赛。1998年,泰拳被选为第13届亚运会 的表演项目。2003年,世界泰拳冠军赛在哈萨克斯坦举行, 这是首次在泰国境外举行的泰拳冠军赛。2004年,业余泰拳 赛成为首届亚洲室内运动会项目。2006年4月,在韩国举行 的国际体育联合会总会(GENERAL ASSOCIATION OF INTERNATIONAL SPORTS FEDERATIONS,简称 GAISF)大 会上,泰拳获得了压倒性的投票,正式成为世界体育大家庭中 的一员。2006年,有82个国家参加的首届“泰拳博览会”在 各方的努力和支持下获得了圆满成功。

泰拳在中国的正式传播,至少可以追溯到20世纪90年 代。1998年,在广州泰拳武术倶乐部总裁刘国其先生邀请及 泰王国驻昆明总领事馆的积极帮助下,职业泰拳教练首次通过 泰国官方渠道进入中国教授泰拳,为中国武术界更为深人地了 解泰拳创造了便利的条件。此举在中泰武术交流史上具有极其 重要的意义。

2002年5月,广州泰拳武术倶乐部加人国际业余泰拳联合 会,2004年4月,该俱乐部成为世界职业泰拳联合会中国代 表。至此,中国国内有了被国际泰拳组织认可的泰拳推广机构。

近年来,随着中泰武术交流活动的逐渐开展,中国国内对 泰拳的认知度越来越广,武术爱好者对泰拳的兴趣也日趋浓 厚,相信泰拳将会成为推动中泰文化交流的重要途径,为促进 中国和泰国兄弟般的传统友谊架设新的桥梁。

第二节泰拳史料

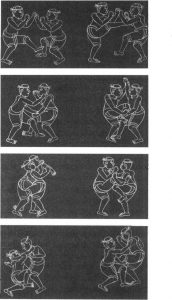

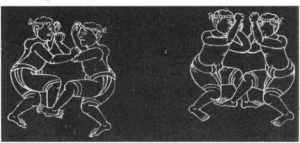

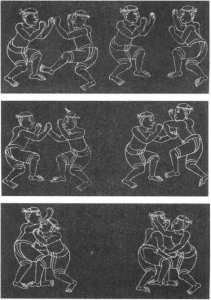

现存最早的泰拳史料流传自拉玛三世(1824—1851)时 期,其中的图片展示了古代泰拳防御和攻击的技术动作。 (HI 1-1)

第三节著名历史人物

一、乃克侬东

在泰拳史上,乃克侬东极负盛名。

1767年秋,由于统治者的软弱无能,泰国历史上的阿育 陀耶王朝被缅甸军队占领而灭亡。一些泰国人被缅军俘虏,其 中包括许多泰拳师。

1774年在缅甸仰光,缅王孟拉决定为供奉佛舍利的瑞光 大金塔(也称仰光大金塔)举行七天七夜的庆典。庆典的内容 包括一些民间艺术表演、戏剧表演和剑法比试等,此外,缅王 还下令在泰、缅拳师之间安排一场拳赛,拳台就设在王座前。

在庆典的第一天,一位缅甸贵族将一名泰拳师带到缅王面 前参见。裁判员让泰拳师走上前台,并介绍说他名叫乃克侬 东,是从阿育陀耶来的著名拳师,而在观众的眼中,乃克侬东 不过是一个强壮而顽强的俘虏而已。在场的还有一些泰国俘 虏,他们的目光鼓励着乃克侬东。

比赛开始前,乃克侬东绕着对手行拳舞,这使缅甸观众迷 惑不解。于是裁判员解释说,这是泰国的传统拳舞,拳师以此 表示对其祖师的尊敬,并希望祖师赐予其力量。

比赛一开始,乃克侬东便向对手冲去,凭借犀利的肘、 拳,很快将缅甸拳师击倒,但裁判员却宣布缅甸拳师获胜,原 因是缅甸拳师被泰拳师的拳舞所迷惑,故不判乃克侬东获胜, 还要让他同另外的九名缅甸拳师较量。为维护泰拳的声誉,乃 克侬东同意与那九名缅甸拳师比赛。最后一名缅甸高手,也很 快就被乃克侬东踢伤。至此再也无人敢向乃克侬东挑战了。

缅王被乃克侬东的拳技深深地吸引住了,于是召见了乃克 侬东,并给予了赏赐。

乃克侬东在泰拳史上地位极高,他被认为是使泰拳获得崇 高荣誉,并使泰拳的声誉跨越了国界的第一人。他的故事至今 尚在缅甸流传。

二、“断刀帕雅披猜”

泰拳是一种随时都能使用的身体武器,那些不懂得运用身 体武器的搏斗者,即使精于使用各种器械,但在遇到既能使用器械又能够运用身体武器的对手时,也必然会失败。达信王 (1734—1782),曼谷王朝之前吞武里王朝的唯一君王,在位15 年,被尊称为“达信大帝”)时期的“断刀帕雅披猜”就是一 位既能使用器械武器,又能够运用身体武器的勇士。

“断刀帕雅披猜”名通迪(也称为“通迪番考”,意为“白 牙通迪”),程逸府人士,自幼喜爱习拳,并时常跟随父母进行 训练,以提高技艺。

通迪成年后,曾游历到素可泰府,并随华人武师习练武 术。其时,一位华商从达府来到素可泰府,告诉通迪说,达府 府尹披耶达信(即后来的达信王)喜好拳术,如果去达府,或 i^F会有成名的好机会。于是通迪便前往达府。途中露宿山林, 遇到老虎袭击同行小伴,通迪随即持刀同老虎搏斗,救下小 伴。后来,有人发现老虎已死在林中。

通迪到达府后,寄宿在一所寺院。

一天,时任阿育陀耶王朝达府府尹的披耶达信和其他官员 准备举行忠于国王的宣誓仪式。其时,披耶达信按照泰民族的 传统举行了一次拳赛,地点就设在通迪寄宿的寺院。

听说有拳赛正好在他所住的寺院举行,通迪非常高兴,于 是请求参赛。因为找不到满意的对手,通迪便提出要同一位名 叫乃浩的拳师比试。寺院住持见过乃浩的拳技,但未曾见过通 迪的武艺,闻知通迪将同达府有名的常胜拳师乃浩比赛时,非 常担心,便劝告通迪说,乃浩是达府有名的拳师,没有人敢向 他挑战,纵然通迪出乎意料地打败乃浩,也不会平安地留在达 府,因为乃浩有很多门徒,他们会被通迪的胜利触怒。

因为难得见到有人向无敌拳师乃浩挑战,披耶达信便亲临 现场观看比赛。然而通迪听取了寺院住持的劝告,为了避免获 胜之后遭到报复,裁判员点名的时候,通迪便没有露面。披耶达信派人找到通迪,当得知通迪曾同猛虎搏斗后,非常想见识 通迪的武艺,于是亲自承诺担保通迪的人身安全,比赛才得以进行。

通迪在开始回合只是试探对手,而没有显露身手,于是披 耶达信问通迪是否要认输,通迪则请求再试一个回合。第二回 合一开始,通迪便纵身跳到对手身后迅速发动攻击。乃浩未能 及时应对,最后被通迪击伤而败。此后又有一名拳师向通迪挑 战,但身手明显不及通迪,也被击败。披耶达信对通迪的拳技 非常满意,于是奖励银两,并当即表示希望留用通迪。

通迪后来被提升为副将。阿育陀耶王朝被攻陷后,在爱国 心的鼓舞下,他冒死率领人民抵抗敌军,在战斗中虽然战刀折 断了,但他仍然凭借泰拳顽强战斗,最终获得战争的胜利,被 尊称为“断刀帕雅披猜”。

“断刀帕雅披猜”被视为运用泰拳战胜敌人的民族英雄。 现在,“断刀帕雅披猜”像就立于泰国程逸府办公楼前。

第二章泰拳的文化特笆

第一节拜师仪式

泰拳的拜师仪式作为一种传统,已经流传了数代。

各行各业的人才无疑都是老师塑造的,泰拳手也一样。 同许多民族一样,泰民族心底深藏着一种文化传统,那就是 学生总是敬重老师,对老师有礼貌,并且永远都感激老师。 泰拳手通过拜师仪式来证明他们敬仰恩师,并感谢恩师传授 知识与智慧。不管从事多么严酷的训练,泰拳手们总是非常 尊敬授业恩师。

泰拳拜师仪式的形式会因师承的不同而各有差异。欲拜师 学拳者,通常须准备好香、蜡烛、钱等作为贡品,用于拜师仪 式,这由拳师各自的要求而定。拳师将收下他们准备好的贡品, 并传授技艺。拳师将首先传授拜师的基础动作,即“天神合掌” 和“四面梵天”,然后是“三宫步”。有些拳师更喜欢让弟子们 在拜师仪式前,先接受良好的基础技术训练,当弟子们掌握了 基本技术以后,再举行拜师仪式。虽然拜师仪式的形式和举行 拜师仪式时机选择会因师承的不同而各异,但主要目的都是相 同的,即弟子通过拜师表示对授业恩师的敬仰和忠诚。事实上, 用一些简单的物品,如鲜花、香、蜡烛已足以表达这一心愿了。

按要求准备妥当以后,就可以拜师了。旧时在泰国,人们 认为星期四是教师日,泰语中“星期四” 一词也是以掌管各种 技艺的天神之师来命名的,因此欲拜师者必然会考虑选择星期 四作为拜师的日子。

在拜师前,通常要准备好鲜花、香、蜡烛、手帕、泰式浴 巾和六枚面值四分之一泰铢的硬币,以及6泰尺(1泰尺约为 0.5米)白布和盛放圣水的容器等。如果同时有多人一同拜师, 那么他们会设下盛宴,其中备有猪肉、鸡肉、鸭肉等肉类。

拜师者必须将鲜花、香、蜡烛献给恩师和“那罗衍”(印 度教三大神之一毗湿奴的化身,学武艺者须尊其为师),以示尊 敬。当一切准备就绪后,拳师将拿起拳套并举过头顶。这时, 拜师者跪拜恩师三次,然后伸手接受恩师手中的拳套。随后, 拳师和弟子的双手一起托着拳套,由拳师进行祈福。之后,拳 师放开手,弟子则将拳套举过头顶,以示对“罗摩”(毗湿奴 的另一化身)的敬意。接着弟子跪拜“那罗衍”三次,跪拜恩 师三次。然后,拳师再次进行祈福。如果贡品中备有猪头、鸭 肉或者鸡肉,拳师会用刀切成片。弟子将再次向恩师表示敬意, 并吃下肉片。如果贡品中还有酒,弟子也要将酒喝下。

接下来进行献祭。祭品包括猪头、熟鸡蛋及甜点、水果之 类。作为祭品的水果,必须将其中一个去皮。献祭之前,应先 焚香,请“那罗衍”和已故师祖接受献祭。在祭品中间,须备 有盛放圣水的容器。当祖师们接受完献祭(即香燃尽)后,再 制作圣水,并点燃一支蜡烛。拜师仪式即将结束时,弟子们将 吃下祭品,并用圣水淋透全身。

仪式结束时,一尊佛像将被供于场地中央,作为见证。接 着弟子们以“献身舞”表示敬仰。有时他们还会表演拳斗,并 有吹奏乐器和打击乐器奏出令人振奋的曲调。按照传统惯例, 这时就算正式拜师入门了。

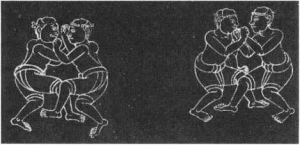

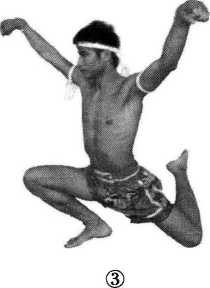

第二节拜师拳舞

泰拳是一门流传自古代的武艺,拜师拳舞是这门武艺的特 色标志之一。比赛正式开始前,泰拳手会通过拜师拳舞来表达 对父母和师长的敬意,同时也通过拜师拳舞来放松身体,使各 部位的肌肉在比赛开始前得到适当的热身。(图2-1)

以前,在泰国几乎每个拳馆都有各自的拜师拳舞,泰国 各个地区也都有不同的拳舞风格,人们可以通过拜师拳舞来 辨识拳手的来历。在那个年代,拜师拳舞的主要作用有以下 几个方面:

第一,向恩师表示敬意;

第二,祈求平安,获得精神鼓励,克服恐惧;

第三,表明籍贯和师承。

过去,泰拳比赛结束后,获胜者会再次表演拜师拳舞,以 示庆祝。后来为了避免让失败方感觉受到羞辱,泰拳手获胜以 后就不再表演拜师拳舞了。

当今常见的拜师拳舞有“四面梵天” “少女抹粉” “天鹅 飞翔” “罗摩逐鹿”等动作,具体细节会因地区和师承的差异 而各有变化,此处不详述。

第三节法术信和护身符

泰民族自古就笃信法术。就这方面而言,其他民族恐怕 很少能与之相比。直到今天,泰国境内仍然有许多人热衷于法术。

泰拳手们非常相信法术、咒语以及各种神秘的事物,他们 认为可以通过这些来迷惑对手,以便打击对手。一些泰拳手甚 至会去墓地念咒祈祷,他们在那里冥想,锻炼自己的胆量,为 面对对手做好充分准备。

泰拳手相信法术的力量,并且还使用被认为有法力的护身 符。这种对法术的信仰以及护身符的使用在古代的绘画中已有 所表现。士兵在作战时,或穿着带有咒文及符号的衬衫,或佩 戴着绘有法术图案和数字的腰带,有的还通体文身。从绘画所 表现的内容中可以看到,所有这些都在战斗中给他们提供了超 自然的保护力量——无论是被刀剑刺中,还是被弓箭或弹丸击 中,他们甚至都不会受到哪怕较轻微的损伤,而仅仅是在皮肤 上显出一些痕印而已。

泰拳教师把法术和咒语教给拳手,并在拳手比赛时赐予护 身符,以示保持其力量、决心和恢复力。今日可见的泰拳手护 身咒符主要有“蒙坤”及“巴加”。

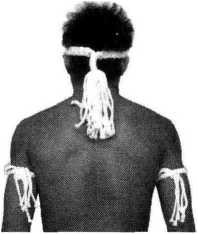

—、“蒙坤”

所谓“蒙坤”,是一种头饰。

“蒙坤”由写有咒文及符号的窄布条制成。布条被裹紧如 指头粗,并用缝纫线或被称做“赛辛”的具有宗教意义的法线 束紧,然后再用由法师祈过福的布条裹之。最后,将其弯成 圈,并把两头结在一起如尾状。“蒙坤”戴在拳手头部时,该 尾状物向头部后方伸出。(图2-2)

在某些情况下,“蒙坤”也可能用宗教意义上有保护作用 的线编织而成,略比大栂指粗,其长度足够盘成大小合适的椭 圆戴于拳手头上,然后用绘有法术图案及数字的布料将其包 裹,保护起来。其尾部置于拳手头后方,形如烛芯。

无论是用上述某种方法制成,还是用普通的绳索制作而 成,“蒙坤”作为一种护身符,已成为泰拳手必不可少的一种 头饰。

搏斗前,作为一种仪式,泰拳手头戴“蒙坤”行拜师拳 舞,向恩师表示敬意。拳舞完毕后,“蒙坤”由教练或经纪人 在第一回合比赛开始前脱去。

泰国各地拳手都喜欢使用“蒙坤”,且各具特征。在旧时, 如果想知道拳手来自何地,只需看其拜师拳舞和所佩戴的“蒙

坤”便可,而无需询问。但如今,“蒙坤”的地域特征已不是 那样鲜明了,各地区的风格特点也不易分辨,所留下的只是混 合后的产物。此外,现在人们甚至也不能通过“蒙坤”或“巴 加”来辨别某个拳手或其所属团体了。

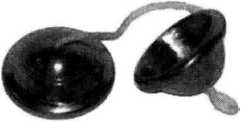

二、“巴加”

“巴加”,为泰拳手的另一种护身符,是一种臂饰,佩戴于 拳手一臂或两臂二头肌处,泰拳比赛中不用摘下来。(图2-3)

“巴加”由称做“帕撒鲁”的白色或红色布料制成,也可 以用线编成,这由泰拳师的选择或者该护身符本身的规格而 定。通常,“巴加”由法师写上特殊数字或符号,注人法力。 在“巴加”上书写数字或符号时须遵循法术规定举行仪式,并吟诵咒语。

在古代绘画中可以看出,士兵作战时常常将写有咒文及

图案的“巴加”围于手臂,凭借其神秘的保护力量抵御和避 开危险。

当今,泰拳手将“巴加”围在上臂上。他们认为,只要 有虔诚的信仰,“巴加”将增强他们的力量,并在搏斗中保护他们。

除了“蒙坤”和“巴加”以外,一些同泰拳比赛相关的设 施都带有法术信仰的色彩。

登上拳台之前,有的泰拳手会抓起地上的尘土进行抛撒, 并念诵咒语,据说这样可以削弱对手。如果没有尘土,他们则 用滑石粉代替。旧时,一些来自泰国北方的拳手甚至还会用脚 掀起地上的尘土,据说踏过的污物越多,咒语的效力就越强。 这些做法其实有一定的实践意义,不过真实的意图被隐藏在了 法术的外表之下。旧时代的泰拳手比武时缺乏今天这样的拳 台,因而需要在比试之前先了解场地的情况。如果地面由黏土 构成,那么腿法的应用会受到影响,拳手就会考虑在比赛时更 多地使用拳法和肘法。如果地面足够坚硬,那么拳手就能够获 得良好的平衡条件来施展各种技术动作,而如果地面是沙砾, 那么拳手就需要留意步法,防止滑倒。

许多同法术信仰和护身符有关的装饰,譬如文身等也属于 本章节涉及的范围,不过,这类信仰在今日几乎绝迹,在此不 再赘述。

第四节伴奏乐器

泰拳的竞技活动须由音乐伴奏,这是泰拳的特色之一。

泰拳伴奏音乐的曲调随竞技活动的进行而变化多样。泰拳比赛正式开始前的拜师拳舞,其伴奏音乐曲调舒缓,营造出庄 严的气氛。比赛开始以后,音乐节奏随之加快,激励拳手勇猛 拼搏。

泰拳的伴奏音乐由四名乐手演奏。通常,用来伴奏泰拳竞 技的乐器有以下几种:

一、爪哇笛

爪_笛是爪哇式的双簧管。爪哇笛源于印度,传到爪哇后 得到了很大改进,成为现在这样相当独特的形状。爪哇人把这 种乐器用于各种仪式,爪哇军队还用它来提高军人的士气和热 情。爪哇笛的声音能产生令人不易忘怀的感染力,能让人兴奋 不已,因而泰民族用它来伴奏泰拳比赛。

爪哇笛为圆柱形,由两个部分构成。顶部长约27厘米, 而尾部呈扇形展开如镲状,长约11厘米。爪哇笛由硬木制成, 有7个眼,在顶端附有一根小管和4个铁环,在尾端有一对镲 状部件用线系在笛身上。(图2-4)

爪哇笛声的感染力和比赛气氛的激烈程度,在很大程度上 依赖于爪哇笛的演奏者。

过去有位叫免•撒玛•先巴吉的笛手非常受欢迎。免•撒玛• 先巴吉出生于吹笛世家,18岁时开始学习演奏爪哇笛。其叔 父华•免•披耶•巴散•度力亚撒为宫廷乐队总管。他们两人都曾 在国王拉玛五世及拉玛六世时期的各种皇家仪式上演奏爪哇 笛。他们在宫廷中非常受欢迎。1921年,玫瑰园拳场第一次 启用时,免•撒玛•先巴吉被获准用爪哇笛那不易忘怀的独特笛 声来进行演奏。他的乐队是该拳场的第一个乐队。

免•撒玛•先巴吉是这样透露他演奏爪哇笛的秘诀的:

第一,体内器官,如肺和气管等必须强健有力;

第二,演奏用的爪哇笛必须精心挑选;

第三,簧片是最重要的部件,秘诀就在于簧片的制作技 术。簧片不过是用一枚干燥的棕榈树叶制成,但其中却有许 多奥妙之处。这项制作技术取决于对爪哇笛本身彻底的领 悟。

演奏爪哇笛时,有的乐手会通过施咒来使观众集中注意 力,该咒称为“大喜咒”。

二、印度式双面鼓

印度式双面鼓有两副,即音调高的公鼓和音调低的母鼓, 由特殊材料蒙制。用于泰拳比赛的伴奏鼓长约58厘米,鼓的 两面直径各不相同,较大的一面直径约为20厘米,称为“纳 莱”,而较小的一面直径约为18厘米,称做“纳坦”。乐队中 必须有两副鼓,演奏者将鼓放在大腿上,用手击打出令人兴奋 的节奏。(图2-5)

镲由铁或者铜制成,直径5.5〜6.5厘米。镲与镲之间用一 根绳相连接,以防脱手或者错位。镲虽然小,但是能够增强比 赛的激烈气氛。(图2-6)

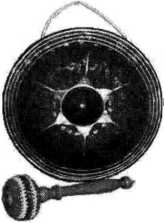

四、锣

用于泰拳竞技的伴奏镇源于泰国南部。锣的伴奏能够增强 刺激性,增进拳手肾上腺素的分泌。(图2-7)

在所有曲目中,首先演奏的是具有缠绵节奏的“撒拉玛”。 其平滑流畅的旋律有助于在台上的拳手和观众集中注意力。它 创造出某种冥想的气氛,直到拜师拳舞完毕。

比赛信号发出后,乐队将演奏“召森”。在另外几个回合 期间,乐队还将演奏“客南”和“客召臣”。在比赛即将结束 时,爪哇笛演奏者还会演奏其他曲子,以展示技艺。

浏览3,359次