从训练学的角度讲,力量素质训练的主要手段包括:负重抗阻练习、对抗 性练习、克服弹性物体的练习、器械练习和克服自身体重的练习等,但并不是任 何手段都能够获得较好的效果。作为拳击运动员,技战术的练习是其占据主体地 位的训练内容,占据了多数时间,而体能训练的地位也是不容忽视,因此在相对 有限的时间内要获得较好的训练效果,在训练手段的选择上也要讲究科学性,表 5-6是各种训练手段的优缺点。

表5-6四种训练手段的优缺点比较

手段类型 |

器械练习 |

自由力量抗阻 练习 |

徒手练习 |

对抗练习 |

优点 |

稳定、安全系数 很高 |

能够提高神经 肌肉控制能力 |

能够非常有效 的提高神经肌 肉的控制能力 |

与专项极为贴近, 是非常有效的专项 力量训练手段 |

缺点 |

完全稳定但对神 经肌肉的控制能 力影响较小 |

由于采取自由 负重的方式其 安全系数较低 |

稳定性较差, 安全系数相对 较低 |

|

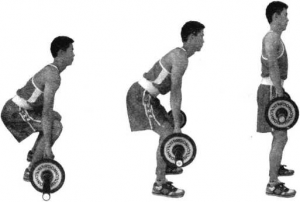

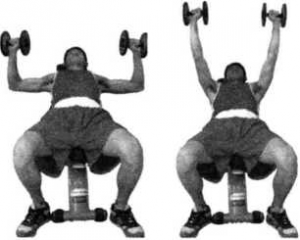

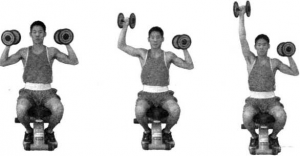

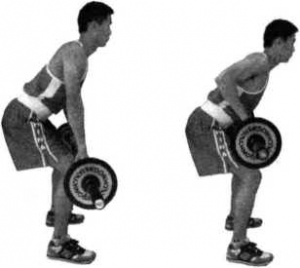

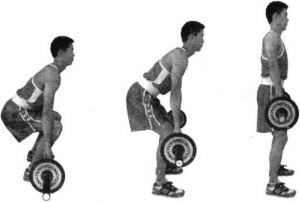

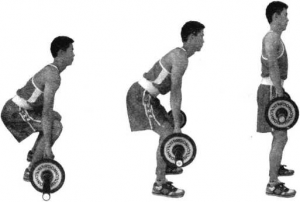

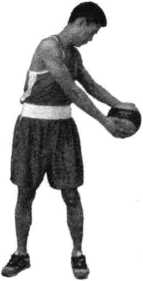

(三)自由力量负重的抗阻练习动作

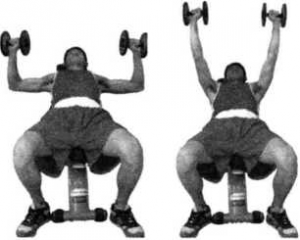

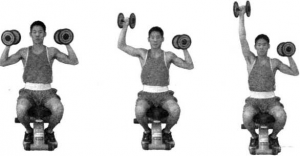

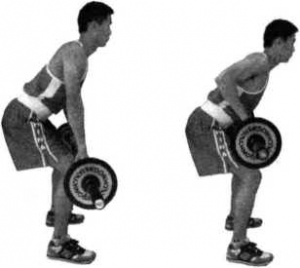

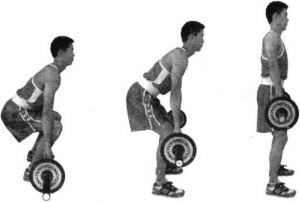

自由力量负重一般使用杠铃、哑铃或者壶铃来附加阻力,练习者可以根据锻 炼的部位选择器材、交换器材或调节器材的重量,其优点在于改善肌肉力量的同 时还能够有效地提高运动员神经肌肉的控制能力。常用动作如下。(图5-2 ~图 5-13)

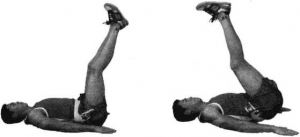

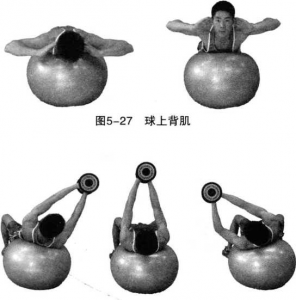

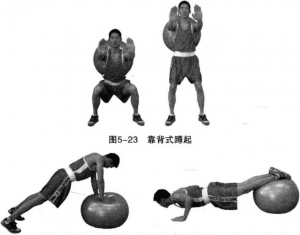

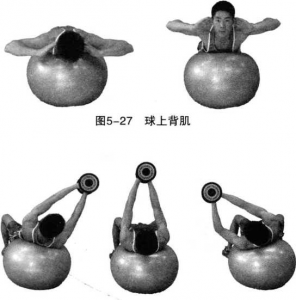

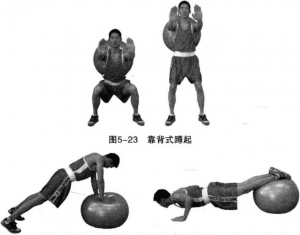

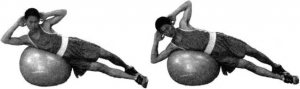

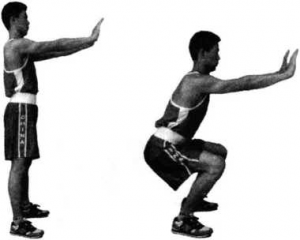

(四)徒手力量练习的动作

徒手力量训练是指在非额外负重的条件下,通过克服自身身体重量而进行训 练的方式,这类练习动作锻炼时多针对的力量类型是爆发力、力量耐力和反应力 量。侧重短时快速或长时慢速多次重复。

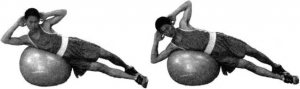

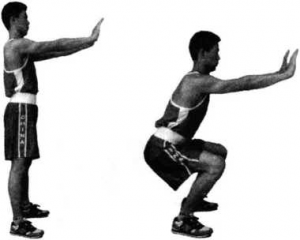

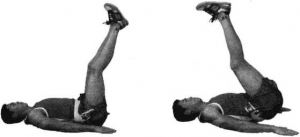

针对全身各部位练习动作(辅助器材:垫子、踏板等)(图5-16~图5-22)

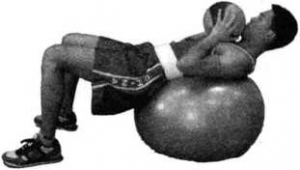

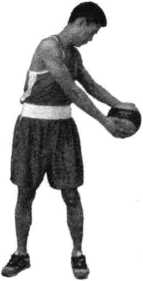

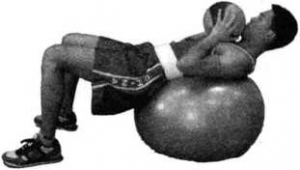

针对全身的力霣练习(辅助器材:实心球)(图5-33~图5-36)

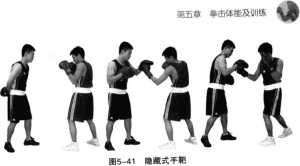

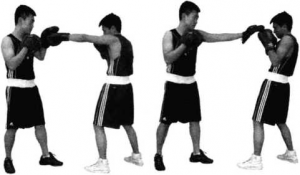

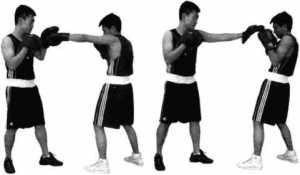

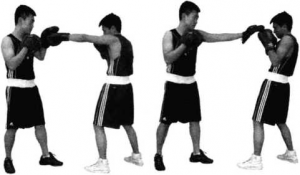

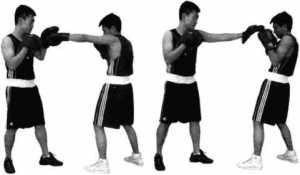

(五)对抗性练习

这指的雕慨习指的是雛训练者要求,在对柿胁助配合下完成的练习, 而不是直接5麵攻,也不是训练学中所说的不需要任(51器材和i受备条件下的顶、推、拉 的静力性对抗。这种练习模式是动态的,结合专项进行,训练的目的性和实用性賴,善 于变化,形式多样,效果显著。常用对抗性练习手段有以下几种。(图5-37~39 )

第四节速度素质训练

速度素质指的是人体快速运动的能力,它主要包括反应速度、动作速度和移 动速度三种基本类型。反应速度指的是运动员个体对外界信号刺激快速反应的能 力;动作速度指的是运动员个体快速完成动作的能力;移动速度指的是运动员个 体快速位移的能力。这三种类型的速度素质在拳击运动中所发挥的作用都是不容 忽视的。

一、速度素质的相关因素

进行速度素质的训练时首先要明晰速度素质的影响因素,在抓住可控因素的 条件下才能够使得速度训练更具有针对性和科学性。以下是三种类型速度素质的 影响因素(表5-7 )。

表5-7不同速度素质的影响因素

速度素质 |

影响因素 |

反应速度 |

感受器的敏感程度、中枢延搁、效应器的兴奋性、条件反射的巩固程 度、注意力集中程度 |

动作速度 |

肌纤维百分比组成及其面积、肌肉力量、肌纤维的兴奋性、条件反射 的巩固程度、身体形态、注意力集中程度 |

位移速度 |

神经过程的灵活性、快肌纤维百分数及其肥大程度、各中枢间的协调 性、身体形态、技术水平 |

二、速度素质训练的手段

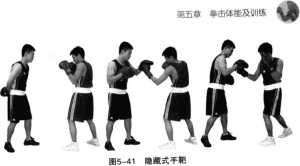

根据不同的素质类型其训练手段 也有很大的差异,针对反应速度训练 常用的训练手段有:听口令变向跑、 起跑练习等;针对动作速度训练常用 的训练手段有:快速高抬腿跑、固定 距离折返跑、快速跳绳、原地或行进 间快速小步跑等;针对位移速度训练 常用的训练手段有:短距离冲刺跑、 10~ 15米折返跑、快速后退跑、前脚 掌着地慢跑或跳绳等。这些训练手段是我们训练中常用的一些方法,根据拳击项目的特点,拳击专项速度素质训练 中常用的训练手段见图5-40~图5-44

三、速度素质训练注意的问题

(一) 反应速度训练注意问题

练习者首先明确信号的含义,在既定信号发出后进行练习,信号的含义不可 以一成不变,要常变常换,避免产生适应;训练时间的选择在练习者体力比较充 沛的阶段,不宜在疲劳时期进行;练习前要求练习者做好热身,练习中要求练习 者注意力集中。

(二) 移动速度训练注意问题

要求练习者不要过于慌张,要控制好身体的平衡;加强踝关节的力量,防治 运动损伤,同时训练前要热身充分,尤其跟腱部位要做好充分的拉伸。

(三) 动作速度训练的注意问题

训练的持续时间适度,不可太长,让练习者的兴奋性保持较高水平;训练的 间歇时间不宜过长,以免降低练习者的神经兴奋性;合理地变换运动的速度,高 速低速结合起来进行。

第五节耐力素质训练

耐力素质是指机体坚持长时间运动的能力,也称为抗疲劳能力。在拳击运动 中对耐力素质的要求非常高,在一定程度上耐力素质的强弱往往成为一场比赛的 制胜因素。根据拳击项目的特点,按照能量供应的标准将拳击耐力素质分为有氧 耐力和无氧耐力两种:有氧耐力,是指机体在氧气比较充足的情况下,能坚持长 时间工作的能力。有氧耐力训练的目的在于提高运动员机体摄取氧气、运输氧气和利用氧气的能力,促进有机体的新陈代谢:无氧耐力又叫速度耐力,是指机体 在无氧代谢供能的状态下坚持长时间工作的能力。无氧耐力又可以划分为磷酸原 供能无氧耐力和糖酵解供能无氧耐力两种形式。

一、耐力素质的相关因素

(—)遗传因素

有研究表明最大吸氧量的93%取决遗传因素,后天训练只能提高7%;对无 氧耐力中乳酸供能的机制进行研究后表明:能量物质的变化明显受遗传因素影响 (无氧代谢能力的遗传力=0.70~0.99 )。

(二) 年龄和性别因素

耐力素质与年龄有关,少儿时期即可发展有氧能力,青春期是发展有氧能力 的最佳时期。男女性别不同,但耐力素质的增长期或衰退期略同。在18~20岁时 最大,65岁时约为25岁时70%。男性的最大吸氧量明显大于女性,通过运动训练 后,两性差异应更大。

(三) 环境因素

在阳光明媚空气清新的自然环境中,由于大气中氧气和负离子含量充足导致 心血管、呼吸系统能力得到提高,使人们常感到精神振奋,不易疲劳。长期生活 在高原环境,尽管大气氧含量较低,但为了适应外界环境,在不经意中被动地接 受适应自然环境的锻炼,同样也能达到增强耐力水平的功效。

(四) 训练因素

长期参加体育锻炼或者运动训练,可使人体的心肌发达,心肌收缩力增强, 心脏功能改善,心脏的潜在能力被充分挖掘,同时胸廓的活动性也随之增强,使 多数肺泡参与气体交换,提高肺循环效率,大幅度增加肺通气量,最终实现提高 持久运动的目的。

(五) 心理因素

由于耐力锻炼通常要求的时间较长,运动锻炼的方式又比较单调乏味,这有 碍于培养与激发锻炼的兴趣。很多锻炼者认为耐力训练太苦、太累。由于认知上 的偏离,便引起抵触、反感等消极情绪,接踵而来的是表现出不良的行为方式, 即:回避练习,应付训练,偷偷减量等。这些心理因素在很大程度地影响耐力练习的效果。

第六节柔韧素质训练

柔韧素质是指人体各关节的活动幅度,即肌肉、肌腱、初带等软组织跨过关 节的弹性与伸展能力。人体在运动当中所发挥出来的力量、速度等其它素质都与 柔韧素质具有密切的关系,柔韧素质对于完成技术动作的力度与幅度,以及有效 地预防运动损伤都具有非常重要的作用。柔韧素质可分为动力性柔韧素质、静力 性主动柔钿素质、静力性被动柔靭素质。动力性柔韧素质:是指肌肉、肌腱、韧 带根据动力性动作需要,利用肌肉的动力运动,使肌体拉伸到解剖学允许最大限 度的能力;静力性主动柔韧素质是指仅靠主动肌的收缩,保持对抗肌被伸展位置 的能力。例如:在没有外力的帮助下,仅靠自己腿部肌肉的收缩,把腿举至一定 的伸展位置;静力性被动柔韧素质是指靠自我体重、肢体支持或其它器械,将肌 肉、肌腱或韧带拉伸到一定位置的能力。

一、柔韧素质的相关因素

影响柔韧素质水平的因素是众多的,根据当前国内外一些最新的研究认为影 响柔韧素质的生理因素有以下几个方面。

(一) 肌肉、韧带和肌腱中结缔组织的特性

韧带和肌腱中都包含有不同形式的非弹性蛋白质,称胶原蛋白。它混有不同 数量的其他蛋白质如弹性蛋白,这些弹性蛋白比胶原蛋白弹性要大。肌肉的伸展 性很大程度上依赖于这些组织的弹性程度。

(二) 关节面结构

这基本是由遗传决定的,是影响柔靭性最不容易改变的因素。虽然训练可以 使关节软骨增厚,但这种变化只能在关节面结构所许可的范围内。

(三) 关节周围组织的体积

关节周围组织的大小对关节活动起限制作用,它一方面受先天性遗传的影 响,另一方面也受后天训练的影响。身体脂肪或肌肉体积过大都将影响邻近关节 的活动幅度而使柔韧性降低。

(四) 肌肉力量素质水平

力量大,主动柔韧素质相对就好,但进行较大力量的训练会使关节的灵活性 受影响,不过这种不良的影响是可以克服的。采用力量素质训练与柔韧素质训练 的合理结合,可以使这两种素质的发展都达到很高的水平。

(五) 个体疲劳程度

在疲劳的情况下,肌肉的弹性、伸展性、兴奋性均降低,造成肌肉收缩与放松的不完善,各肌群不能协调丁作,因而导致主动柔韧素质下降,但被动柔韧素 质却有所提高。

(六)中枢神经系统

中枢神经系统对骨豁肌调节功能的改善,主要是通过主动肌与对抗肌之间协调 关系的改善,以及肌肉收缩与放松调节能力的提高,使主动肌收缩时对抗肌充分放 松,降低由于对抗肌紧张而产生的阻力,保证运动幅度的加大。

二、柔韧素质训练的手段

根据相关研究发现,通过训练最容易改变的影响如韧性水平的因素是肌肉、 韧带和肌腱内组织的伸展性,所以,柔韧性训练计划的目的是尽可能的使这些组 织拉到最长,并维持尽可能长的时间。

肌肉拉长时,其收缩部分和结缔组织都被拉长。在长度改变上有两种类型: 第一是弹性改变,这种改变会很快恢复,如准备活动;第二是黏滞性改变,这种 长度改变相对较为持久。相关研究表明:大力量、短时间的伸展可以改变弹性, 这种改变会很快恢复。而产生较为持久的黏滞性改变要采用小力量、长持续时间 的方式。这些研究成果说明,进行充分的准备活动后,长时间、缓慢地伸展是增 加结缔组织的长度和提高柔韧性的最好方法。

(一)主动拉伸训练

主动拉伸指的是不依靠任何外力,仅依靠自己主动肌的收缩力量拉伸到一定 的活动范围。主动拉伸又分为:静力性主动拉伸、动力性主动拉伸和摆动性主动 拉伸三种类型。

静力性主动拉伸

静力性主动拉伸指的是利用主动肌的收缩力量拉伸到一定的位置,然后保持在 这个位置。这种拉伸方式能提高主动柔靭性和增强主动肌的收缩力量。但是这种拉 伸方式很难保持到超过10秒,也很少需要保持超过15秒。

动力性主动拉伸

动力性主动拉伸是指使一部分身体运动逐渐达到最大活动范围。在这种拉伸 方式中,手臂和腿部都是缓慢地拉伸,且接近于关节的最大活动范围;没有弹动 也没有猛烈的的动作。这种拉伸方法能提高静力伸展性,可以用作准备活动中的 组成部分。

摆动性主动拉伸

摆动性主动拉伸指的是身体或者肢体利用自身的运动冲量,试图超过其正 常的活动范围。这种拉伸被认为对提高柔籾素质没有很大的效果,也可能会导 致损伤。

(二) 被动拉伸训练

被动拉伸是指利用身体其他部位、同伴或者其他外界器械的帮助下,使运 动员的软组织得到拉长的练习方法。它又分为静力性的被动拉伸和动力性的被 动拉伸。

静力性的被动拉伸

指运动员软组织被动拉长后,保持这个姿势一段时间。这种练习方式可以很 好的应用于训练后的恢复,可以帮助减少肌肉过度疲劳和酸疼。

动力性的被动拉伸

指运动员软组织被动拉长后,再利用外界帮助有节奏地、多次重复 同一动作使软组织按刚才拉伸的方向再逐渐地被拉长的练习方法。

被动——主动拉伸

此拉伸方法和被动拉伸有稍微的区别,它开始是利用外界的拉力使肌肉达 到最大的伸展长度,然后让外界的拉力消失,让练习者靠自身主动肌的收缩, 保持这个伸展位置。通过这种练习方式可以使练习者主动肌的力量得到有效的 提高。

主动——被动拉坤

主动--被动拉伸法是指练习者靠自身主动肌的收缩使肌肉达到最大的伸展长 度,此时,练习者完全放松主动肌,然后同伴帮助其按相同方向继续伸展。

(三) PNF拉伸法

PNF拉伸法一般译为本体感觉神经肌肉促进法,最早用于临床医疗康复,也 译为促通疗法,作为牵伸练习,康复方法的一部分。PNF拉伸法目前被认为是提 高静力性被动柔韧素质最快、最有效的拉伸方法,具体方法是在同伴的协助下, 肌肉被拉伸到一定的位置,然后,主动肌等长收缩对抗同伴帮助施加的力,然后 再被动拉伸至更大的活动幅度。PNF法常见的有以下三种模式。

收缩——放松法

收缩一放松法简称“CR”,具体操作练习者的肌肉被帮助者拉伸至一定程度 后,在这位置被拉伸的肌肉主动收缩7~15秒,然后再放松2~3秒,再立即被拉伸 到更大的伸展长度,持续10~15秒。休息20秒,再进行下一次拉伸。

收缩——放松——对抗——收缩法

收缩一放松一对抗一收缩法包含着两次肌肉等长收缩:第一次是主动肌,然 后再是对抗肌。第一部分和“收缩-放松法”是相似的,被拉伸的肌肉主动收缩 7~15秒后,然后再放松,此时,对抗肌做7~15秒的对抗等长收缩。休息20秒,再 进行下一次拉伸。

收缩一一放松——对抗——收缗——放松法

这种方法与“收缩一放松一对抗一收缩法”的前面部分是相同的,只是在对抗肌等长收缩后,再进行最后的被拉伸。尽管这能导致柔韧性的进一步提高,但 也可能增加受伤的可能性。

三、 柔韧性素质的训练要素

(―)练习强度的把握

柔韧素质训练练习强度与呼吸有关,建议每次拉伸应在无疼痛的情况下进 行。在拉伸时,如果屏住了呼吸或想要屏住呼吸,那说明拉伸强度过大;如果觉 得呼吸深而充分,或者不用费力就可进一步增大拉伸幅度,那说明拉伸强度刚 好。静力性拉伸法:拉伸力量的大小一般应以运动员感到酸、胀、痛为界限;动 力性拉伸法:重要的一条原则是贯彻循序渐进的原则,不可用力过猛;被动拉 伸:以运动员的感受为依据,肌肉感到酸时可减少点力量,感到胀痛时可坚持一 会儿,当肌肉感到麻时,则应停止练习。

(二) 练习持续时间的把握

目前在拉伸应持续时间方面相关研究专家并无统一的见解。国外相关专家 认为在轻度拉伸10~30秒后再进行强度较大的拉伸10~30秒,这样的练习效果较 好。根据运动训练学相关阐述:运用静力性拉伸法时,当软组织拉伸到酸、胀、 痛时,持续时间为8~10秒。运用动力性拉伸法时,一次训练课的练习可控制在 15~25分钟之间,每个练习可做7~10次。

在做“PNF”法练习时,每次收缩时间应该在6秒以上,每次练习2~5组,每 组收缩放松后,要保持伸展10~15秒。

(三) 练习频率如何把握

练习频率指的是每次拉伸重复的次数,或者每周练习的次数。一般建议每周 训练的次数在3~5次。

四、 柔韧素质训练应注意的问题

(一) 练习之前先热身。

(二) 力量练习后,应尽快进行牵拉练习。

(三) 进行PNF法练习时,收缩可能造成心率和血压的升高,要注意医务监督

。(四) PNF的不同模式对血压的影响也不同,在制订PNF练习方案时要充分 考虑到针对不同对象和目的采用不同的方法。

第七节灵敏素质训练

灵敏素质是指在各种突然变换的条件下,运动员能够迅速、准确、协调、灵活的改变身体运动的空间位置和运动方向,以适应变化的外界环境的能力,它是 人们的活动技能、神经反应和各种身体素质在活动过程中的综合表现。

一、影响灵敏素质的因素

(一) 生理因素

影响灵敏素质的生理因素主要有:大脑皮质神经过程的灵活性、运动分析器 的功能、前庭分析器的机能等。运动分析器的灵活性与准确性,以及肌肉收缩的 协调性与节奏感是影响灵敏素质的重要因素,在运动实践中表现出来的灵活性, 是因为支配该运动器官的神经中枢的分析综合能力高度完善的结果。前庭分析器 对空翻、转体及维持身体平衡、变换身体的方向位置的灵活性有很大作用。

(二) 动作技术熟练程度

经过反复练习,最后形成熟练动作。动作越熟练,技术运用显得越灵活, 越富有创造力,表现的灵敏素质也就越高。在实际动作学习的过程中我们不难发 现,当处于动作学习的初级阶段时,一般运动员的表现都是不很协调的,随着学 习的进一步进行,当动作技术经历过泛化、巩固阶段达到动作的自动化阶段时, 动作完成得就比较完美。不断积累运动经验和重复单个动作技术练习,有利于提 高练习者的灵敏性。

(三) 疲劳程度

疲劳将导致中枢神经系统灵活性与机体活动能力降低。由于大脑皮质的能 源物质供应不足,从而产生保持性抑制,导致反应迟钝,速度下降,动作不协 调等,灵敏性显著下降,及时消除疲劳,保证良好体力,是发挥灵敏素质的最 佳效果。

(四) 身体素质发展水平

灵敏素质的发展,是建立在其他素质发展的基础之上的,是各项素质综 合能力的体现。通过爆发力量,控制身体的加速或减速;通过速度,控制身体 的移动、躲闪、变换方向的快慢;通过耐力素质的提高,保证长时间的工作能 力;通过柔韧,保证力量、速度的发挥。因此灵敏素质受到其他身体素质发育 水平的影响。

(五) 身体形态

在运动实践中很容易看到身体外形臃肿的人一般灵活性就比较差。比如一 位体重100公斤的人由于运动起来的惯性比较大,要想灵活地改变在运动中的方 向就相对比较困难,所以它自身的灵活性必然因此而降低。肌肉适度发达的中 等身高或者较为矮小的人,往往有高度的控制力,实际运动当中也会表现得非 常灵活。

(六) 心理因素

由于各种原因引起的情绪变化,可能会过度兴奋或过度抑制,就会使肌肉和 神经都处于迟钝状态,影响到灵敏素质的发挥,造成身体僵硬、动作不协调,而 良好的心理状态对灵敏素质的发挥能起积极的作用。

(七) 环境温度

如果天气较冷,温度较低,肌肉的黏滞性相对就比较大,韧带等软组织的弹 性也比较差,因此会影响肌肉收缩的速度,降低关节的灵活性与肌肉籾带的伸展 性,进而造成灵敏性的下降D

二、灵敏素质的训练要素

灵敏素质的训练多采用变换训练的方法,以此来打破常规的训练适应和动作 自动化,在实际的练习当中,各项训练要素的具体操作要求(表5-8)。

表5-8灵敏素质各个训练要素的具体操作要求

训练要素 |

具体要求 |

依据 |

训练强度 |

一般较大 |

机体疲劳带来的力量下降,速度变慢和反映迟 钝不宜于灵敏素质的发展;组间休息时间适宜 既要充分休息也要避免太长时间休息带来的神 经兴奋性的下降,一般练习时间与休息时间的 比值应该控制在1:3左右。 |

动作完成速度 |

速度较快 |

练习次数 |

不宜过多 |

持续时间 |

不要过长 |

组间间歇 |

适宜的时间间 歇,不宜太长 |

浏览4,897次