太极拳是中国武术的主要拳种。“太极”一词源出《周易•系辞》,“易有太 极,始生两仪”,含有至高、至极、无穷大之意。太极拳种这个名称的取义是因为 太极拳拳法变幻无穷、含义丰富,而用中国古代的“太极”“阴阳”这一哲学理论 来解释和说明。

太极拳虽受戚继光《拳经三十二势》影响,但有其独特的风格和作用。创始 人陈王廷研究了道家的《黄庭经》,将太极拳中的手法、眼法、身法、呼吸和动作 密切合为一体,这就使太极拳成为内外统一的拳术运动,太极拳运用传统中医经

络学说,拳势动作采用螺旋缠绕式的伸缩旋转方法,要求以腰为轴,内气发源于 丹田,通过意念引导,到达任督两脉和周身,从而达到“以意用气,以气运身”的 境界。因此在国际上知名度也越来越高,被誉为“古朴的金刚”“东方的芭蕾。”

然而,要深研太极拳的奥秘,就必须从《易经》开始。春秋战国时道家的“丹 士”,根据《易经》的理论,演绎出“炼丹术”,追求长生不老,认为“人可以与日月 同寿,人可以与自然融为一体,达到天人合一”。

到汉代,道家思想进一步发展,他们把《易经》阐述宇宙起源和发展的观点 看成是“易有太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,称之为“道” o这与 道家老子提出的“道可道,非常道”的思想完全统一,认为道是“宇宙变化运转” 的规律,并认为“天地万物”无不有道的产生,人的一切活动也无不遵循“道”的 规律。

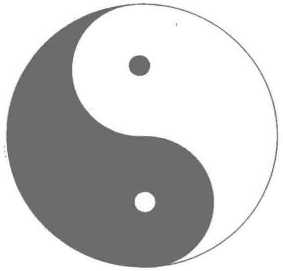

到了宋代,周敦颐将《书经》中的五行(金、木、水、火、土)与《易经》中的 ,,象”,,数,,之理结合推演出,,阴阳之变而生五行”的道理。于是一部影响极大的 《太极图说》问世了,一幅包含“无极”而“太极”,“太极”而“五行”的“太极图” 制定而出。这是用图解形式说明《易经》中的“太极”的深刻含义的重大发明。

到明、清,阴阳五行之说极为流行,上至官府,下至平民百姓的各个角落,可 谓达到了鼎盛时期。这时的“太极图”已完善成今天我们见到的样子,即黑、白 相间,阴中有阳,阳中有阴,阴阳互变,形象运动。太极形象的图形,展现了深奥 的哲学思想。随后“太极图”便成了“图腾”,在社会上成为民众敬奉的神灵。宫 廷、庙宇、牌位、古玩、雕刻、衣冠、服饰,无处不有“太极图”。代表这种思想的图 案能如此普及和深入民心,是任何一种哲理和形式都替代不了的。在这样一个 阴阳“太极”席卷神州大地的时代,以阴阳学说为其思想核心,突出动静、开合、 刚柔、虚实、内外、方圆、进退、起伏等深奥哲学思想基础的“太极拳”就应运而 生。所以说太极拳是中国哲学史上的一个重要产物。它具有深层的哲学意义, 体现了古代哲学思想发展的伟大成果和宇宙观。

太极拳不仅以“太极”命名,同时以“太极”学说作为解释拳理的依据。把太 极拳的义理,置于一个博大精深的中国古老的传统文化之中。它也是人类寻求 健康长寿的法宝之一。

在各种太极拳练习的典籍中,都能见到一个个太极图式,即使在一个个太极拳的格斗技术中,也万变不离其宗,都是太极图的化身。

太极图由三个相互关联的内容组成,古人用状若两条鱼重叠而成的图形符 号表示。白方表示阳,黑方表示阴;白方中黑点表示阳中有阴,黑方中白点表示 阴中有阳;外周之圆表示无极。

太极的含义有三个层次的解释。第一层 次是指天、地、人,白方示天,黑方示地,两部交 接之处示人。黑方中白圈为天之中点,示静极 而动,阴极生阳;白方中黑点为地之极点,示动 极而静,阳极生阴;天地气交则进化出人类,故 人属中部。第二层含义还包括精、气、神,白方 为神,黑方为精,中部为气;白方之黑点示神静 而生精、动极而静则精产,神静则精固。黑方 白圈示精盛生神,精固而盛则神全。第三层含义是指练功中的具体法则,言动静、松紧、刚柔、虚实等必须相合一体,符合天地 运化万物之规律,所谓“静而与阴同德,动而与阳同波”,顺应四时而摄生,即《内 经》所言“提契天地,把握阴阳”。只有法规自然,符合生命运动及天地化育万物 的规律,才能利于生命。

太极拳是在传统养生法“引导术”和“吐纳术”的基础上发展起来的独特武 术运动。主张“以意导气”“以气运身”,又具有内气调心的功效。强调意识、呼 吸和动作的密切结合,练意、练气、练身的内外统一;始而意动,继之内动,再之外 动,是一种刚柔相济、快慢相间、蓄发互变、以内动为统驭的独特的拳法,是健身 强体的至宝。

太极拳运动时特别注重天人合一、形神合一、动静结合、动中求静,具有以静 御动和虽动尤静的特点,因而更符合运动适度的健身原则。同时太极拳法的心 静用意,更易人静,更易调配炽烈七情对气血的干扰和影响,从而护卫“元神”, 正常发挥其调控人体身心健康的功能。临床心理学研究发现,太极拳对现代人 的抑郁症、神经症、焦虑和压力等健康问题具有极好的疗效。

太极拳粗具雏形以后,经过历代的演变发展,以及无数前辈名家的不懈追求 和研究,刻苦磨炼,延传至今,逐渐形成了广为流传的六大门派,即:陈式太极拳、木 场;中国武术的精神世界杨式太极拳、武式太极拳、孙氏太极拳、吴式太极拳和赵堡太极拳。

陈式太极拳创立者陈王廷(约1600—1680年),字奏庭。明末武庠生,清初 文庠生。自幼随先辈习文练武。他天资聪颖,勤奋好学,在长期刻苦锻炼中肯钻 研、勤切磋,深得家传武术精髓,而且熟读诸子百家,涉猎经史子集,堪称“文事 武备,卓越于时”。他在家传拳术的基础上,博采各派之优,应用太空星球运动 哲理,把“吐纳”“引导”“阴阳”变化融汇一体,创造了陈式太极拳,并总结撰写了 有关论述。后来由于天长日久,屡遭天灾人祸,这些宝贵资料多已失散,今传下 来的仅剩《拳经总歌》和《长短句》。陈王廷的《拳经总歌》(七言二十二句) 如下:

纵放屈伸人莫知,诸靠缠绕我皆依。 劈打推压得进步,搬摆横采也难敌。 钩棚逼揽人人晓,闪惊巧取有谁知? 佯输诈走谁云败,引诱回冲致胜归。 滚拴搭扫灵微妙,横直劈砍奇更奇。 截进遮拦穿心肘,迎风接步红炮捶。 二换扫压挂面脚,左右边簪庄跟腿。 截前压后无缝锁,声东击西要熟识。 上笼下提君须记,进攻退闪莫迟迟。 藏头盖面天下有,攒心剁肋世间稀。 教师不识此中理,难将武艺论高低。

回顾上述《易经》和太极文化的产生历史过程,我们知道,太极拳承受过历 代痛苦的煎熬和抉择,又经历过呕心沥血的锻打和改造,经受了中国古代哲学、 武学、医学、美学等的洗礼,才逐步形成独具民族风格的太极拳练功方法和运动 形式。太极拳长期繁衍,历久不衰,乃是它具备了由高深的中华民族文化内涵积 淀而成的魅力所致。

浏览561次