―、单式练习法

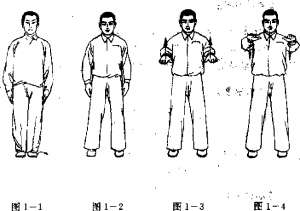

学太极拳必先从站预备式开始,其次练站桩,接着才学盘架 子。这里专门谈谈盘架子的程序问题。

学架通常有两种不同的方法或程序。一是“单式练习法 二是“套路练习法'

所谓“单式练习法”,就是每习一式,必将该式的全部功夫习 练成熟,然后才进习其次一式^所谓全郁功夫习练成熟,就是不 仅要求外表上的姿势、动作(包括手法、身法、步法、眼法等) 达到正确、纯熟,而且要求内部行功(包括意、气、神、形合一 等)都要合格,还要懂得在技击上如何使用^各式单练成熟之 后,才连接起来,成为全套架子。前辈教学,多采用此法。据说 他们初时每习一式,要费时月余之久,练完全套架子,需费时若 干年&然而架子緙完,功夫也到家了。

“套路练习法”,就是首先集中精力把全套架子的动作、转向 学会,然后每日每次均作全套操练,逐步纠正那些不合要求的动 作。再往后才学各项内郁行功,并使之逐步结合到每一动作中 去。这是现代人们所普遍采用的方法以上两种不同的教学方法,从学练的全部内容来看,并无差异,仅仅是次序有所不同,然而学练结果却往往大不一样。前者 踏实、可靠,后者则容易滑入华而不实。现在不少人用套路练习 法学会了全套架式后,便满足于现状,对于太极拳本质的东西, 即它的内功,则往往忽略,以致操练多年,仍长期停留在一般运 动的水平上。内功拳其形,外功拳其实,收不到内功拳应有的功 效。为此,作者特将个人学拳的经验教训作一简单介绍,以供初 学者参考。

任何门派的拳术,其最终H的是提高技击功夫,太极拳也不 例外。然而,太极拳~技击功夫和健身效果,是在同一个锻炼方 法下的两个方而&如果把每一个动作都作为技击方法来练,不但 可以增进技击功夫,同时也必然收到健身效果。所谓“以文字引 人入胜,以技击诱导强身”就是这个意思。

技击,是太极拳的重要组成部分,也是它得以成名、流传的 重要因素。特别是杨氏太极拳,从杨餺禅起,到杨健侯、杨澄 甫,祖孙三代,纵横天下,所向披靡,号称三代杨无敌,名噪一 时。其技击之高强,可以想见。因此,要研究太极拳,不可不研 究它的技击艺术。

太极拳的技击功夫,要通过盘架子和打手来锻炼。盘架子是 单练,打手是对练f盘架子是击影,打手是击形。对于练习技击 来说,打手要比盘架子更为具体,因而更易入门慷劲拳经》把 练习技击分做三个阶段。第一阶段是“着熟”,即首先要求动作纯 熟^第二阶段是“懂劲”,要求对各项行功能正确运用;第三阶段 是“神明'达到运用自如,随机应变。前两阶段强调要有教师指 点,后一阶段则全靠自己钻研。由于有“神明”阶段,所以终身 追求不厌3拳经> 说:“由着熟而渐悟懂劲,由慷劲而阶及神明”。 «十三势歌》又说入门引路须口授,功夫无息法自修”,就是这 个意思。“拳打千遍自然熟,拳打万遍神出现'只有循序浙进,坚 持不懈,默识揣摩,刻苦锻炼,才能达到高水平。

―、上下相随与取势

在打手中,太极拳要动劲出击的时候,总是要先取得我顺人 背之势,然后才趁势打击6这样容易击中对方要害,提高打击效 果》万一出击落空,由于对方尚处背势,祖不易及时给我还击。 因此,取势或称争势)是太极拳技击的中心之所在。何谓“势”简要地说,就是击斗双方在短兵相接时的相互关 系。如果双方脱离了接触,则“势”也就不存在了。所谓“顺 势”,就是在短兵相接中处于主动地位,进退攻守均由我便。所谓 “背势",则是被动挨打的形势,进退攻守不能由己。顺势与背势 是由多方面的因素所决定的,但其中最主要的一点乃是立身中正 安舒与否,亦即桩步稳定与否。如能立身中正安舒,则桩步必然 稳定,其支撑力亦强。这时,即使其他方面还不是顺势,祖很容 易变成顺势。相反,如果桩步不稳,即使其他方面还不是背势, 也很容易转入背势。因此,太极拳要制造我厢人背之势,总要首 先维持自身的平衡,稳定,与此同时,则设法动摇对方的桩步, 以便趁机夺势。基于这一原理,太极拳特为它的技击术制定了一 条极其重要的法则,叫做“上下相随”。“上下相随”是“一动无有不动”的行功原则在技击上的体 现和运用。它要求在技击过程中,桩步须随上身的移动面转移, 上身移动多少,桩步祖要随之移动多少,面且是主动地、自觉 地、协调一致地移动。向前;退后、左顾、右盼均得如此。只要 做到了这一点,那么,在击斗时,无论什么时候,也不管处于何种位置,便都能保持中正安舒的体态,从而为争势创造了有利的条 件拳论》说:“其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指,由脚 而腿、而腰,总须完整一气。向前退后,乃能得机得势”。《打手 歌》也说:“上下相随人难进”。可见这些行功原则在技击上是何等 重要在技击中,站定一个桩步便能完成一次击斗的情形极为罕 见。在绝大多数情况下,桩步总是随着击斗的形势和身体的进退 而不断地转移的。不言而喻,桩步的移动有两种情况,一是主动 的,二是被动的。前者是在顺势下为争取更好的顺势而转移;后者 则是在背势下被迫转移。进攻也好,退守也好,如果是主动安排 的T而且在转移的进行中又能贯彻“上下相随V的原则,这祥转 移的结果,一般都能保证从顺势走向更理想的颀势。这正是太极 拳所主张和追求的,如果重心被人带动,或者由于自己动劲出击 落空,而又不能贯彻上下相随的原则,致使重心被自己上身运动 的惯力所牵动,因而意外地失去站立的平衡。在这种情况下,就 要求桩步迅速作出相应的转移,使身体在失去平衡的瞬间进入新 的平衡。这种转移就是被动的转移。对于被动的转移,如杲处理 得好,可以从背势走向顺势;处理不好,便难免从背势走向更劣 的背势,甚至可立即导致败局。后一种是太极拳所要竭力避免的 情况。怎样才能从这种背势下解脱出来呢?太极拳认为,这个问 题解决得好与坏,主要取决于被步转移的速度。速度越高,转入 顺势的可能性便越大;反之则越小。前文说过,太极拳有—条重 要的行功原则是“虚实分明”,体现在技击中,它的桩步也是随时 都处于虚实分明的状态之下的。这样,由于实的一脚支持了身体 的站立,虚的一脚必然轻灵善变。也就是说,变转虚实的灵敏度 较请^有了这个修养和功夫,就能在被动转移的情况下,通过虚 实的迅速转化,提髙了从背势走向顺势的可能性。当然,熟练太 极拳的人,对于贯彻虚实分明、上下相随、步随身换等行功已成 习愤自然。那种由于自己出击落空致使失去平衡的毛病也就会大 大地减少了。这种以取势为中心的技击方法,有如下两个特点:第一、它 总是通过灵活的枯步转移和其他抆击方法不断地争势、争势,直 至取得理想的顺势时才动劲出击;第二、它不轻易动劲出击,击 则命中率高。这个特点决定了它必然具有如下的优点:〇)由 于出击时处于顺势,对方已无还手之机,故打击效果容易达到理 想;(2 >由于重在争势,桩步转移灵活,容易避免对手的大力 打击“3)由于动劲的次数少,在整个击斗过程中又始终保持着 立身的平衡、安舒。这样,必然有利于情绪的稳定,与太极拳的 基本要求正相一致;(4>由于取势不是出击,它主要是靠上下相 随、虚实转换的灵巧功夫,故无须爆发大力因此,同那些在击 斗中频频出击,不断凶猛发劲,相互硬拼的打法相比,在体力的 消耗上显然要节约得多。这就使得在连续、持久的搏斗中能保持 旺盛的精神和体力,不易产生疲劳。

任何门派的拳术,其最终H的是提高技击功夫,太极拳也不 例外。然而,太极拳~技击功夫和健身效果,是在同一个锻炼方 法下的两个方而&如果把每一个动作都作为技击方法来练,不但 可以增进技击功夫,同时也必然收到健身效果。所谓“以文字引 人入胜,以技击诱导强身”就是这个意思。技击,是太极拳的重要组成部分,也是它得以成名、流传的 重要因素。特别是杨氏太极拳,从杨餺禅起,到杨健侯、杨澄 甫,祖孙三代,纵横天下,所向披靡,号称三代杨无敌,名噪一 时。其技击之高强,可以想见。因此,要研究太极拳,不可不研 究它的技击艺术。太极拳的技击功夫,要通过盘架子和打手来锻炼。盘架子是 单练,打手是对练f盘架子是击影,打手是击形。对于练习技击 来说,打手要比盘架子更为具体,因而更易入门慷劲拳经》把 练习技击分做三个阶段。第一阶段是“着熟”,即首先要求动作纯 熟^第二阶段是“懂劲”,要求对各项行功能正确运用;第三阶段 是“神明'达到运用自如,随机应变。前两阶段强调要有教师指 点,后一阶段则全靠自己钻研。由于有“神明”阶段,所以终身 追求不厌3拳经> 说:“由着熟而渐悟懂劲,由慷劲而阶及神明”。 «十三势歌》又说入门引路须口授,功夫无息法自修”,就是这 个意思。“拳打千遍自然熟,拳打万遍神出现'只有循序浙进,坚 持不懈,默识揣摩,刻苦锻炼,才能达到高水平。

―、上下相随与取势

在打手中,太极拳要动劲出击的时候,总是要先取得我顺人 背之势,然后才趁势打击6这样容易击中对方要害,提高打击效 果》万一出击落空,由于对方尚处背势,祖不易及时给我还击。 因此,取势或称争势)是太极拳技击的中心之所在。何谓“势”简要地说,就是击斗双方在短兵相接时的相互关 系。如果双方脱离了接触,则“势”也就不存在了。所谓“顺 势”,就是在短兵相接中处于主动地位,进退攻守均由我便。所谓 “背势",则是被动挨打的形势,进退攻守不能由己。顺势与背势 是由多方面的因素所决定的,但其中最主要的一点乃是立身中正 安舒与否,亦即桩步稳定与否。如能立身中正安舒,则桩步必然 稳定,其支撑力亦强。这时,即使其他方面还不是顺势,祖很容 易变成顺势。相反,如果桩步不稳,即使其他方面还不是背势, 也很容易转入背势。因此,太极拳要制造我厢人背之势,总要首 先维持自身的平衡,稳定,与此同时,则设法动摇对方的桩步, 以便趁机夺势。基于这一原理,太极拳特为它的技击术制定了一 条极其重要的法则,叫做“上下相随”。“上下相随”是“一动无有不动”的行功原则在技击上的体 现和运用。它要求在技击过程中,桩步须随上身的移动面转移, 上身移动多少,桩步祖要随之移动多少,面且是主动地、自觉 地、协调一致地移动。向前;退后、左顾、右盼均得如此。只要 做到了这一点,那么,在击斗时,无论什么时候,也不管处于种位置,便都能保持中正安舒的体态,从而为争势创造了有利的条 件拳论》说:“其根在脚,发于腿,主宰于腰,形于手指,由脚 而腿、而腰,总须完整一气。向前退后,乃能得机得势”。《打手 歌》也说:“上下相随人难进”。可见这些行功原则在技击上是何等 重要在技击中,站定一个桩步便能完成一次击斗的情形极为罕 见。在绝大多数情况下,桩步总是随着击斗的形势和身体的进退 而不断地转移的。不言而喻,桩步的移动有两种情况,一是主动 的,二是被动的。前者是在顺势下为争取更好的顺势而转移;后者 则是在背势下被迫转移。进攻也好,退守也好,如果是主动安排 的T而且在转移的进行中又能贯彻“上下相随的原则,这祥转 移的结果,一般都能保证从顺势走向更理想的颀势。这正是太极 拳所主张和追求的,如果重心被人带动,或者由于自己动劲出击 落空,而又不能贯彻上下相随的原则,致使重心被自己上身运动 的惯力所牵动,因而意外地失去站立的平衡。在这种情况下,就 要求桩步迅速作出相应的转移,使身体在失去平衡的瞬间进入新 的平衡。

这种转移就是被动的转移。对于被动的转移,如杲处理 得好,可以从背势走向顺势;处理不好,便难免从背势走向更劣 的背势,甚至可立即导致败局。后一种是太极拳所要竭力避免的 情况。怎样才能从这种背势下解脱出来呢?太极拳认为,这个问 题解决得好与坏,主要取决于被步转移的速度。速度越高,转入 顺势的可能性便越大;反之则越小。前文说过,太极拳有—条重 要的行功原则是“虚实分明”,体现在技击中,它的桩步也是随时 都处于虚实分明的状态之下的。这样,由于实的一脚支持了身体 的站立,虚的一脚必然轻灵善变。也就是说,变转虚实的灵敏度 较请^有了这个修养和功夫,就能在被动转移的情况下,通过虚 实的迅速转化,提髙了从背势走向顺势的可能性。当然,熟练太 极拳的人,对于贯彻虚实分明、上下相随、步随身换等行功已成 习愤自然。那种由于自己出击落空致使失去平衡的毛病也就会大 大地减少了。这种以取势为中心的技击方法,有如下两个特点:第一、它 总是通过灵活的枯步转移和其他抆击方法不断地争势、争势,直 至取得理想的顺势时才动劲出击;第二、它不轻易动劲出击,击 则命中率高。这个特点决定了它必然具有如下的优点:〇)由 于出击时处于顺势,对方已无还手之机,故打击效果容易达到理 想;由于重在争势,桩步转移灵活,容易避免对手的大力 打击“3)由于动劲的次数少,在整个击斗过程中又始终保持着 立身的平衡、安舒。这样,必然有利于情绪的稳定,与太极拳的 基本要求正相一致;(4>由于取势不是出击,它主要是靠上下相 随、虚实转换的灵巧功夫,故无须爆发大力因此,同那些在击 斗中频频出击,不断凶猛发劲,相互硬拼的打法相比,在体力的 消耗上显然要节约得多。这就使得在连续、持久的搏斗中能保持 旺盛的精神和体力,不易产生疲劳。我最初学拳是循套路练习法的,习拳架之前也没有经过预备 式及站桩的锻炼。不到一月,便学会了六路全套拳式动作。再两 个月,就已基本上达到不费思索即能无误地盘完全套拳架的程 度,还学会了全部推手动作,表面者来也很熟练。然两时经四年 的不断苦练,提高却不大&不但根本还没有触及所谓内功,就连 外表拳式姿态,许多地方总是觉得别别扭扭的,很不自然,走不 出太极拳的独特风格。虽经教师指点,也纠正得不能令人满意。 为了寻找原因,我仔细阋读了前人著作,细细体会,才逐步发现 关键在于内部行功没有做到。拳术各有其门派特点,作为内功拳 的太极拳,如果不懂得它的内功,并把它着实练好,要想走出符 合要求的拳式动作是不可能的。我最初放弃预备式和站桩的锻 炼,随后又一昧致力于拳架动作的所谓熟练,最终证明是走了弯 路。认识了这一点,我决心返工再练,改循单式练习法,从头学 起。这样一来,由于抓住了“内功”这个关键,对内注意方面做 得认真,很快就收到了思想宁静和用意专一的效果。练拳时,真 正进入了旁无一切的境地。其次,由于内部行功的学会并把它逐 步推行到动作中去,因面引起了习拳多年以来从来有过的浓厚兴 趣。每次虽是一式重复百遍,然而使用内功却一遍有一遍的新体 会,新进展,故无重复乏味之感。如此认真练了半年,才完成了 第一路。在此期间,也补了预备式和站桩两课。这时,我对内功 运用已从会进到熟的程度。第二路以后,进度就越来越快,至第 六路结束,共花了四个多月时间。以后每日练拳,主要是对外注 意了p外部情况一经触动,内部行功和外部动作便自然合格而 起,真是运动自如,得机得勢。与一年前相比,迥然而异,判若 两人此时,才由外功拳回到内功拳上来了。同时,在不到一年 的时间当中,随着内功运用逐步习惯自然,在日常生活中也逐步 运用进去,更使我意外地收到了它的功益。这就是我的经历和感 受。常听人说,单式练习法太死板,枯燥无味*不如套路练习法 进度快,容易引起兴趣。可是我的经验教训却证明,那种说法是 没有根据的。还有人认为他练拳只是为了健身,何必一定要多费 功夫苦练武术上所需要的内功?这种观点更不对。因为太极拳的 技击功夫和健身效果,是在同一个锻炼方法下的两个方面。何况 练内功井不是什么苦事。内功,不仅技击需要它,健身更需要它, 曰常生活也都需要它。这些道理,前而部谈过了。凡事都得费一 番气力,不想下功夫,光想收功效,那是不可能的。

这种转移就是被动的转移。对于被动的转移,如杲处理 得好,可以从背势走向顺势;处理不好,便难免从背势走向更劣 的背势,甚至可立即导致败局。后一种是太极拳所要竭力避免的 情况。怎样才能从这种背势下解脱出来呢?太极拳认为,这个问 题解决得好与坏,主要取决于被步转移的速度。速度越高,转入 顺势的可能性便越大;反之则越小。前文说过,太极拳有—条重 要的行功原则是“虚实分明”,体现在技击中,它的桩步也是随时 都处于虚实分明的状态之下的。这样,由于实的一脚支持了身体 的站立,虚的一脚必然轻灵善变。也就是说,变转虚实的灵敏度 较请^有了这个修养和功夫,就能在被动转移的情况下,通过虚 实的迅速转化,提髙了从背势走向顺势的可能性。当然,熟练太 极拳的人,对于贯彻虚实分明、上下相随、步随身换等行功已成 习愤自然。那种由于自己出击落空致使失去平衡的毛病也就会大 大地减少了。这种以取势为中心的技击方法,有如下两个特点:第一、它 总是通过灵活的枯步转移和其他抆击方法不断地争势、争势,直 至取得理想的顺势时才动劲出击;第二、它不轻易动劲出击,击 则命中率高。这个特点决定了它必然具有如下的优点:〇)由 于出击时处于顺势,对方已无还手之机,故打击效果容易达到理 想;由于重在争势,桩步转移灵活,容易避免对手的大力 打击“3)由于动劲的次数少,在整个击斗过程中又始终保持着 立身的平衡、安舒。这样,必然有利于情绪的稳定,与太极拳的 基本要求正相一致;(4>由于取势不是出击,它主要是靠上下相 随、虚实转换的灵巧功夫,故无须爆发大力因此,同那些在击 斗中频频出击,不断凶猛发劲,相互硬拼的打法相比,在体力的 消耗上显然要节约得多。这就使得在连续、持久的搏斗中能保持 旺盛的精神和体力,不易产生疲劳。我最初学拳是循套路练习法的,习拳架之前也没有经过预备 式及站桩的锻炼。不到一月,便学会了六路全套拳式动作。再两 个月,就已基本上达到不费思索即能无误地盘完全套拳架的程 度,还学会了全部推手动作,表面者来也很熟练。然两时经四年 的不断苦练,提高却不大&不但根本还没有触及所谓内功,就连 外表拳式姿态,许多地方总是觉得别别扭扭的,很不自然,走不 出太极拳的独特风格。虽经教师指点,也纠正得不能令人满意。 为了寻找原因,我仔细阋读了前人著作,细细体会,才逐步发现 关键在于内部行功没有做到。拳术各有其门派特点,作为内功拳 的太极拳,如果不懂得它的内功,并把它着实练好,要想走出符 合要求的拳式动作是不可能的。我最初放弃预备式和站桩的锻 炼,随后又一昧致力于拳架动作的所谓熟练,最终证明是走了弯 路。认识了这一点,我决心返工再练,改循单式练习法,从头学 起。这样一来,由于抓住了“内功”这个关键,对内注意方面做 得认真,很快就收到了思想宁静和用意专一的效果。练拳时,真 正进入了旁无一切的境地。其次,由于内部行功的学会并把它逐 步推行到动作中去,因面引起了习拳多年以来从来有过的浓厚兴 趣。每次虽是一式重复百遍,然而使用内功却一遍有一遍的新体 会,新进展,故无重复乏味之感。如此认真练了半年,才完成了 第一路。在此期间,也补了预备式和站桩两课。这时,我对内功 运用已从会进到熟的程度。第二路以后,进度就越来越快,至第 六路结束,共花了四个多月时间。以后每日练拳,主要是对外注 意了p外部情况一经触动,内部行功和外部动作便自然合格而 起,真是运动自如,得机得勢。与一年前相比,迥然而异,判若 两人此时,才由外功拳回到内功拳上来了。同时,在不到一年 的时间当中,随着内功运用逐步习惯自然,在日常生活中也逐步 运用进去,更使我意外地收到了它的功益。这就是我的经历和感 受。常听人说,单式练习法太死板,枯燥无味*不如套路练习法 进度快,容易引起兴趣。可是我的经验教训却证明,那种说法是 没有根据的。还有人认为他练拳只是为了健身,何必一定要多费 功夫苦练武术上所需要的内功?这种观点更不对。因为太极拳的 技击功夫和健身效果,是在同一个锻炼方法下的两个方面。何况 练内功井不是什么苦事。内功,不仅技击需要它,健身更需要它, 曰常生活也都需要它。这些道理,前而部谈过了。凡事都得费一 番气力,不想下功夫,光想收功效,那是不可能的。

二、关于盘架子的速度问题

经常听到有人谈论关于练太极拳应当采取什么速度为适宜的 问题有人认为速度越慢,运动量便越大。他们从增长功夫出 发,主张练拳速度应尽量放慢。也有人认为太极拳在技击中要求 “动急则急应,动缓则缓随%为了适应这种需要,主张练拳必须 能慢能快&还有人认为过慢容易导致精神颓废,过快容易破坏心 平气和,因此主张练拳速度应适中。以上各种见解都有道理。担也郝还没有谈到问题的要害。本来,太极拳的运动量可大可小,动作可快可慢,而且可根 据各人的具体情况去处理。这是它的特点。但是,在行拳的快慢 上,到底应当采取什么速度才适宜,应由各人的功夫水平来决 定。能快尽量求快,能慢则可尽量求悝。这里所说的“能”是什 么r能”是一个前提,那就是运动必须能完全符合太极拳的一切 行功原则。如果丢开这个“能”去求快求慢,都是没有意义的a 換言之,绝不能丟开功夫水平,而只根据各人的主观愿望从事。 据说我国太极拳名家杨少候盘练一趟杨式六路拳架,慢的时候达 到五十分钟,而快的时候则仅需两分钟。那是他的“能”,代表着 他的功夫水平。这个水平虽不能说不可企及,但也不是一般的业 余爱好者所能轻易达到的D然而有些主张越慢越好的人,他们不 从自己的功夫水平出发,盲目地放慢速度,追求运动量的增大。 这样,表而上也可能达到五十分钟的标准,但由于腿力不支,结 果严重违背了行功原则,不独肢体严重犯禁,连精神也萎靡不 提,真是运动休息两不成。这是一种偏向。另一种偏向是强求快 速。由于功夫不到家,快起来往往是手势走不到位,动作表达不 了意思,甚至动步也站立不稳,周身僵硬、紧张0练完一趟,竟 气喘不已。如此勉强求慢求快的做法,显然要失去太极拳运动的 意义a比如技艺髙的小提琴演奏家,他们在拉慢速度的连弓时, 一弓能够奏出四十来个音符,而奏快速度的分弓时,又能一秒钟 奏出近二十个音符。或快或慢,都能达到高点,而奏出的声音无 不淸楚动听。如果技艺低者,竟置清晰动听这个效果于不厫,再 快再慢,又有什么意义呢。

«拳经> 说:“先求开展,后求紫凑.乃可臻于缜密矣”。这一 合理的练拳程序,不论盘架子或推手都是适用的,开展”就是对拳架动作要求扩大、舒展I对桩步要求蹲低、稳实,对速度要求 放慢。这是基础功夫的锻炼/紧凑”与开展相反,它对架式动作 要求缩小I对粧步要求轻灵,善变I对速度要求快速。这是技击 功夫的锻炼。紧凑和开展,都要从各人的功夫水平出发,逐步地 走向高标准。先求开展,后求紧凑,就是先从中速逐步向慢速发 展,以后再从中速开始逐步向快速前进&开展与紧凑,不但二者 不可缺一,而且不能先后倒置。你“能”达到什么程度,就慢或 快到什么程度。那么,快与慢要达到什么程度为止境呢?照理, 艺术、功夫是没有止境的,如果一定要提个具体速度作为奋斗目 标的话,不妨以杨少候所达到的作为标准^至于以什么速度为起 点才适宜?那就由各人根据己的情况自由处理了。

三、关于新编套路的问题

解放后,新编的简化太极拳,把许多重复的动作省去,缩短 了套路,对于推广这一运动起到了积极作用。套路中还增加了左 式“揽雀尾%右式“下势”,使左右得到平均发展,很好。但还有 很多苻左无右和有右无左的拳式。近编的四十八式拳架也没有解 决这个问题。如果再有新套路编出,能照顾到这一点肯定会受欢 迎的。否则也不要紧,反正传统的推手运动已经解决了这一问 题,如嫌不够,可以正、反式地盘架子,即正一趟,皮一趟,问 题将解决得更加满意。套路多了,如果没有新的功能要发挥的 话,便会便拳架无益地复杂化,使从学者徒增学拳式的负担9况 且太极拳的精华在于它的内功,而拳式是次要的,它只不过是练 内功的手段而已。其姿势,如手的高低,走动路线等,完全可以 随意变化,无所谓标准定式a如果说拳式是武术技击的方法,越多越好,我也不完全同意。西洋拳击无所谓套路,只有几种手法、 步法和身法,然而练精了,也能发挥很好的技击作用。看来,技 击方法亦贵精不贵多。因此,我建议有志在太极拳上作贡献的 人,多在揭露太极拳的内功秘密方面做工作,要比致力于新编套 路的意义大得多。

二、太极拳的基本劲法是“推”

推手也称打手,是太极拳独具一格的研究技击的形式。顾名 思义,推手使用的劲法是“推”,其作用是将对手推倒;或迫使对 方处于背势,再变换手法把他推倒。一般地说,能把对方推倒, 则胜负之分,基本可定。当然,太极拳在竞技中,有时也使用类 似外功拳那样握拳击人的“击”法。拳架中就有不少击拳的架 势。不过,击,毕竞是其次要的劲法,在练推手阶段,是不使用击法的习外功拳者握拳击人,讲求出手快和用力大,看准对方可击 之隙,只求一击而中,根本上就没有在击中以后使力继续前进的 意图。同时,因怕所出之手受到对方伤害,抽手也极快,所以打 在对方身上的作用力,在受到对方反作用力的同时便立刻消失 了。这样的击法,只能击痛或击伤对方。除非击力特别强大,中 的甚准,否则很难把对方击动或击倒。太极拳使用推法则不然P 它出手的快慢,用力的多少,虽然也是根据情况而有所不同,但 所出之手与对方接触后,并不立即收回,而是有意识地向对方身上 继续加力,以延长力的作用时间^动量是与力乘时间的积成正比 的。因此,尽管用力不甚大,但由于作用时间长,故动量亦不 小,很易迫使对方身体移动或被推倒。人们要移动一件物体或 人,总是用推而不用击,道理就在于此击法只能用于进攻。同时,由于出手往往要用大力,故出手 之后,几乎没有变着的余地,成败利纯,在此一击。技击家都知 道,在动劲出击的时候,也就是自己的防御力量最薄弱的时候。 一旦出击落空,此时最易为人所乘,反使自己陷入被动挨打的地 位。即使一击而中,倘此一击未取得最佳效果,也会给对方一次 还击的机会,而自己的体力亦消耗较多。我们常见在西洋拳击竞 技中,你一拳来,我一拳去M轮流地互打互挨,就是这个原因。太 极拳首先讲求的是防御和取势,主张先把自己置于不受攻击的地 位上,然后再进攻对方。推就是适应这一宗旨的劲法。使用推 法,出手时总不马上发劲,而只是作为一种取势的动作而已。至 于何时发劲,如何发劲,那是出手接触对方肢体之后才决定的问 題0因此,出手之后,变着的机会很多》就是发劲之后,也还有 许多变着的机会o所以,推不仅宜于进攻,而且更宜于取势和肪御。这也是太极拳尚推不尚击的又一主要原因。太极拳的劲法繁多,但除了个别击法之外,绝大部分都是从 推法中变化出来的。由于用劲的大小、长短不同,走劲的部位、 方向不同,使推法发展、运用到了可谓丰富多彩、妙趣横生的地 步

三、八门劲法与推法

太极拳的拳式是从“八门”与“五步”的交叉结合中产生出 来的,八门是捆、獮、挤、按、采、拐u肘、靠等八种手法, “五步”是进、退、顾、盼、定等五种步法,八门与五步也合称 为十三势。只要在推手中熟习了八门五步的应用,就不难进一步 在技击实践中根据不同的形势(条件)走出多种多样的招法,以 适应攻、防的需要。

八门手法也是八门劲法,它们是以领劲的部位和打出的方位 不同来区分名称的,都是以“推”的方式出现,而不是以“击” 的方式出现。兹分析如下:

以前臂或腕的背部粘着对方的肢体向外推,边推边内旋, 称为捆劲。

以前臂或掌粘着对方的手臂由外向里侧推,边推边外旋, 称为播劲。

以一掌附于另一手的肱内合向外推,称为挤劲。

以单手或双手的掌(腕〉枯着对方的肢体向外(包栝向 前、向上、向下)推,称为按劲。

执着对方脅或手由上向下或由外向里推(表面上看来象 拉,其实是推),称为采劲。曲臂突然伸直,并以前臂或攀粘着对方肢体向外横推,称 为例劲。

以肘靠着对方肢体向外(包栝向前、向后、向上、向下、 向左、向右)推,称为肘劲。

以肩或胯靠着对方身体向外(包括向前、向上,向下、向 左、向右)推,称为靠劲。

从以上分析可以看出,八门劲法都是先以自己的肢体粘着对 方的肢体,然后在粘着点上作长时间的用力以实现其技击效果 (移动对方)的,从这个作用来看*它与一般的推法是相同的。 然而,太极拳的八门劲法与没有练过太极拳的人的推法毕竞是两 回事,因为两者的发劲方法和发劲时身体的态势以及发出劲力的 质量都不相同。兹择其主要不同表现分述如下:

发劲时,内部必然出现一个坚实点,这个内部坚实点,后 者建立在胸部,而前者则建立在腹部。

从以上太极拳的原理、行功原则和锻炼方法可以看到,通过 正确的锻炼,除能收取武术功夫之外,还必定可使人们加强以下 几个方而的功能r第一、可以养成做事专心致志,不受内外干扰 的习惯>第二、可以加强由意识统率运动和肢体听从意识支配的 *全茴性和敏锐性,避免无意识的紧张状态;第三、可以养成周身 轻松和各处关节灵活的习惯,提高动作的敏捷性第四,可以加强 各处机能的独立能动性,一处用力,别处不受连带影响,不会犯一 实全实和一虚全虚的毛病。同时,在任何时候都能保持身架的稳 定I第五、可以使每一动作习愤于一动无有不动。为了一个目的, 总是能动员全身各处有主有从、协调一致地去达到,使发出的力 量既大又稳定沉着,从而取得最佳效果。以上这些索养和功能,不独在武术方面能够发挥它的妙用, 在生活、工作中亦有其可贵的使用价值。以劳动作业为例,铁 匠、木匠、钳工等等,尽管各有其专业特性,操作方法也各不相 同。但,凡是技术水平低的,他们在操作中表现出来的身体态势都 有一个共同特点,就是周身傻硬,运动不灵,着力不准,因此工 效不高,却极易疲劳;技术水平高的,他们在操作中也有一个共 同的特征,那就是周身轻灵,该用力的部位用力得当,不须用力 的部位则保持松弛,有虚有实,避免了许多不必要的紧张,同时, 每一动作能动员全身有关部位共同进行,用力落点准确,虽不甚 费力,但工效很高。俗话说:熟能生巧,就是这个道理。这些 道理与太极拳运动的要求不谋茴合0劳动作业如此,体育运动也 无不加此。打篮球、排球、乒乓球等,凡技艺高的,除了体力条 件之外,他们在运动中表现出来的身体态势,总是与太极拳的要 求相一致。轻巧的艺术操作也不例外。以奏小提琴为例,我们看 到技艺高的演奏者,他们左手四个手指按弦敏捷有力,但手掌、腌、臂、肘肩等一系列相邻部位则很轻松。当一指或两指按弦 时,其余不按弦的手指则各安其位,并不出现无谓的动作或连带 的紧张。他们锻炼得连各指关节这么小的部位都有高度的独立能 动性^因而在奏快板时,手指才能在弦上快速起落,奏出合格的速度来右手执弓,指、腕、肘、肩各部位都在松弛的状态下协作 运动着。拉短弓时,主要由腕部动作,但肘、臂、肩部则在极其 松弛的状态下起着随从的作用,有实有虚,合作协调^而技艺低 的,则往往犯一实全实、一虚全虚的毛病。全虚处在需要时不能 忽起,全实处在想快时值硬不化,力不从心。由此可见,太极拳 所培养出来的素养和功能,其用途何等广泛。当然,这并不是说有 了太极拳的功夫,就等于有了各行各业的技艺。每个行业的操作 都各有其特殊性和侑重点,哪一柠都不能原封不动地适用于另一 行。然而有了太极拳的素养和功夫作基础,再进修其他行业,无 疑会得到很多的便利,从而使技艺得到更快、更大的进步。前而 说过,太极拳运动的所有原则、方法都是从实际生活中总结、提 炼出来的。因此,它比实际生活中各别专业的操作对人的锻炼更 全面,更系统。它来自生活,又给生活以帮助和益处。它与各业 的特殊劳动结合起来,更能克服某些行业由于操作的偏重性所造 成的职业病。上述通过太极拳锻炼使人提高的功能,是否人人都能获得 呢?答案是肯定的。不过能提高多少,要视各人的锻炼是否正确 和下的功夫深浅裎度而定。当然,懂得太极拳的原理是一回事, 在行拳过程中,进而在日常生活中是否能贯彻它的行功原则并养 成习惯又是一回事。要完全做到这一切,唯有进行刻苦的锻炼。 这虽不能一蹴而就,但也不是不可企及的。练功犹如登山,只要 专心致志,默识揣摩,坚持不懈,任何人都能逐步攀上一个又一 个的巅峰.

从以上太极拳的原理、行功原则和锻炼方法可以看到,通过 正确的锻炼,除能收取武术功夫之外,还必定可使人们加强以下 几个方而的功能r第一、可以养成做事专心致志,不受内外干扰 的习惯>第二、可以加强由意识统率运动和肢体听从意识支配的 *全茴性和敏锐性,避免无意识的紧张状态;第三、可以养成周身 轻松和各处关节灵活的习惯,提高动作的敏捷性第四,可以加强 各处机能的独立能动性,一处用力,别处不受连带影响,不会犯一 实全实和一虚全虚的毛病。同时,在任何时候都能保持身架的稳 定I第五、可以使每一动作习愤于一动无有不动。为了一个目的, 总是能动员全身各处有主有从、协调一致地去达到,使发出的力 量既大又稳定沉着,从而取得最佳效果。以上这些索养和功能,不独在武术方面能够发挥它的妙用, 在生活、工作中亦有其可贵的使用价值。以劳动作业为例,铁 匠、木匠、钳工等等,尽管各有其专业特性,操作方法也各不相 同。但,凡是技术水平低的,他们在操作中表现出来的身体态势都 有一个共同特点,就是周身傻硬,运动不灵,着力不准,因此工 效不高,却极易疲劳;技术水平高的,他们在操作中也有一个共 同的特征,那就是周身轻灵,该用力的部位用力得当,不须用力 的部位则保持松弛,有虚有实,避免了许多不必要的紧张,同时, 每一动作能动员全身有关部位共同进行,用力落点准确,虽不甚 费力,但工效很高。俗话说:熟能生巧,就是这个道理。这些 道理与太极拳运动的要求不谋茴合0劳动作业如此,体育运动也 无不加此。打篮球、排球、乒乓球等,凡技艺高的,除了体力条 件之外,他们在运动中表现出来的身体态势,总是与太极拳的要 求相一致。轻巧的艺术操作也不例外。以奏小提琴为例,我们看 到技艺高的演奏者,他们左手四个手指按弦敏捷有力,但手掌、腌、臂、肘肩等一系列相邻部位则很轻松。当一指或两指按弦 时,其余不按弦的手指则各安其位,并不出现无谓的动作或连带 的紧张。他们锻炼得连各指关节这么小的部位都有高度的独立能 动性^因而在奏快板时,手指才能在弦上快速起落,奏出合格的速度来右手执弓,指、腕、肘、肩各部位都在松弛的状态下协作 运动着。拉短弓时,主要由腕部动作,但肘、臂、肩部则在极其 松弛的状态下起着随从的作用,有实有虚,合作协调^而技艺低 的,则往往犯一实全实、一虚全虚的毛病。全虚处在需要时不能 忽起,全实处在想快时值硬不化,力不从心。由此可见,太极拳 所培养出来的素养和功能,其用途何等广泛。当然,这并不是说有 了太极拳的功夫,就等于有了各行各业的技艺。每个行业的操作 都各有其特殊性和侑重点,哪一柠都不能原封不动地适用于另一 行。然而有了太极拳的素养和功夫作基础,再进修其他行业,无 疑会得到很多的便利,从而使技艺得到更快、更大的进步。前而 说过,太极拳运动的所有原则、方法都是从实际生活中总结、提 炼出来的。因此,它比实际生活中各别专业的操作对人的锻炼更 全面,更系统。它来自生活,又给生活以帮助和益处。它与各业 的特殊劳动结合起来,更能克服某些行业由于操作的偏重性所造 成的职业病。上述通过太极拳锻炼使人提高的功能,是否人人都能获得 呢?答案是肯定的。不过能提高多少,要视各人的锻炼是否正确 和下的功夫深浅裎度而定。当然,懂得太极拳的原理是一回事, 在行拳过程中,进而在日常生活中是否能贯彻它的行功原则并养 成习惯又是一回事。要完全做到这一切,唯有进行刻苦的锻炼。 这虽不能一蹴而就,但也不是不可企及的。练功犹如登山,只要 专心致志,默识揣摩,坚持不懈,任何人都能逐步攀上一个又一 个的巅峰.

浏览2,515次