神奇的绝招

武术中除拳法、掌法、腿法3种主要技 法外,还有很多种奇特的类别,如摔法、肘 法、顶法、靠法、膝法等,都各有特色。.

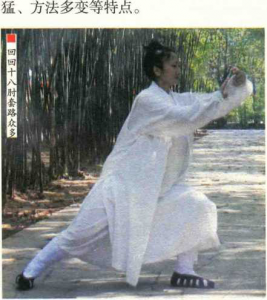

摔法以京城附近的北京、天津、保$为 主,另外还包括山西摔法和蒙古式摔法等。 肘法则以回回十八肘和少林、太极中的各类 肘击方法。

还有一类拳法,是以日常杂物命名的 拳法,如巾拳、扇拳、伞拳、花拳、船拳、 钟拳、板凳拳、汤瓶拳等。体现了我国武术 “百物皆为我所用”的精神内涵。

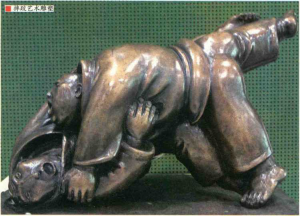

迅猛巧妙的各类摔法

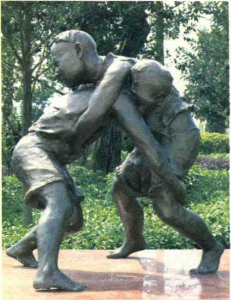

摔跤在我国有着悠久的历史,古代称摔跤为角抵、角力、相扑、 争跤、掼跤。五代时期梁人任昉在《述异记》一书中,指称“……蚩 尤氏兄弟七十两人善角抵术,人不能向,每战披靡……”此所谓角抵 术,是史书记载之中提到最古老的摔跤术。

黄帝、蚩尤时代已有 完整进步的社会组织与战 斗形态,因此武术中的摔 法虽不能说发源于蚩尤, 但可视为一次总成。

春秋战国时代也有对 摔跤相当多的记载。吕不 韦撰《礼记月令》中提到 了周天子将摔跤列作军士 之徒手近身格斗战技训

练,并采两军搏斗竞赛方式称为“角 力”。一方面可考验武技,再者收集 团斗阵练兵教战的效果。另《吕氏春 秋》、《淮南子》都有类似记述。

唐代时的重要发展即为相扑,此 后历代均有发展。元代统治中原时,

我国的摔跤术已经发展了千余年,有 自己完整的系统。

元代蒙古士兵以马术为主,因此 摔跤术也以间接方式在民间流传,蒙 古跤多强调接体式的缠、抱、擒、

摔,不同于中原内地武术的摔跤与拳 脚间互补优劣,架势大开大合、沾手 即跌,动作较为干净利落。

元代朝建都北京大都,自此时起,北京地区的武 术中就逐渐融入了各类摔法。明太祖年间,曾重视内 地之摔跤术,作为增强军队战技之用。至清代,满族

传统也重视摔跤术。因为皇帝的提倡,带动了我国摔

跤的盛行。宫廷之中设善扑营,专业训练力士,并作 为皇帝侍卫。

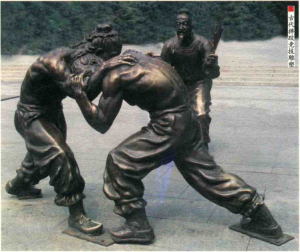

北京摔跤是继承清代善扑营武术的正统流派, 因最早是在满族中间开展的,所以也称为“满人摔 跤”。北京跤重视力量,比武时动作看似缓慢而 拘谨,架势相较其他流派的小,所以也称为“小架 势”,俗称“黄瓜架”。

北京武术摔法中名手有小鬼崔、奎六、闪电宝、

宛永顺等,其后继承的人有沈友三、宝善林、张文 山、杨春恒、熊德山、伶顺禄、宋振甫等高手。

小鬼崔,原名崔永福,是清宫大内“善扑营”的 副统领,“小鬼崔”大名鼎鼎,是因为他每逢与人争 较必一跤制敌,跤手们见到他后都为之胆寒,避之唯 恐不及。

宝森,通称“宝三”或“宝三爷”,北京人。他 曾从“小辫王”学摔跤,天性刚猛,号称“北京第一 力士”。

沈友三,通称“沈三”或“沈三爷”,北京人。 他在北京天桥卖艺,和宝森同是当时北京摔跤之雄。 两人在天桥闹市设练习场,表演“活跤”。

保定摔跤又称“保定快跤”。比赛时,两人未及

站好就敏捷地靠近,手一 搭上就立即摔倒。因这种 技术快速,也被称为“快 跤”。这种摔跤重视技术 速度,是大架势。

保定摔跤是从明代初 年就开始传人的,根据有 关碑刻记载,明代建文年 间,有蒙古族兄弟两人, 老大布彦不花,老二布呼 尔,他们都皈依了伊斯兰 教,跟随燕王朱棣南征 北战,立下汗马功劳,朱

棣称帝后封两人为“千 户”,赐姓平,分取名 毅良、毅清,并在保定 平嘉胡同建造府第,就 是人们后来俗称的“平 家胡同”。

平家两兄弟不仅善 于马上征战,而且精通 跋术。保定当地的回族 人由于人单势孤,素有 尚武之风,为了更好地防身自卫,有好多回族人便求平家兄弟传授摔 跤技术,于是保定的回族摔跤便由此开始。

保定回族摔跤由平家兄弟传人,又经回族诸英豪代代加工锤炼, 把摔跤的技巧同拳术中的身法步法结合,逐渐形成了保定摔跤的风 格,至清代名扬四方。

保定摔跤以擅用“撕、崩、捅”技巧闻名。这派著名的摔跤手有 平敬一,其徒张凤岩、白俊峰等人。

平敬一,河北保定人,清代末期保定摔跤的总教师,并经营平家 包子铺,教给同乡子弟练摔跤。弟子中,张凤岩最出色,继承了平敬 一的技术,并被其招为女婿。

张凤岩也是河北保定人,自少年起即从平敬一学摔跤,得其全部 传授,后来广泛教保定弟子练摔跤。张凤岩擅长教学,他培养出许多 优异的弟子,使保定摔跤极盛一时,其弟子中有许多人在各地的大会 比赛上获得了优胜。

张凤岩的弟子有常东如、常东昇、常东坡、常东起四兄弟,还有 阎益善、马文奎、石乃堂、刘静波、尹世杰、张景泉、米有祥、金月

波、安松泉、安寿山、马耀先、马朝栋等高手。其中 常东昇的天才被寄予希望,得到张凤岩的真传,并被 张凤岩招赘为婿。

常东昇,河北保定人,他在10岁前从张凤岩学保 定摔政,十五六岁时到各地参加大会比赛未曾败过, 由于他的技术美妙快速,人称“花蝴蝶”。

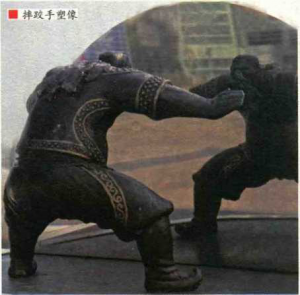

常东昇年仅22岁就被任为中央国术馆的摔跤教 官,以后又历任湖南省的技术队和各地军队的摔跤教 官。在上海举行的全国运动会摔跤比赛中,他获得中京孝摔跤雕塑 量级的优胜。常东昇是继张凤岩之后的保定摔跤第一人,年轻时即被称为摔跤大王,后 又在台湾任摔跤教官,他著有《摔跤 术》一书。

马文奎,河北保定人,自幼从张 凤岩学保定摔跤,后在中央国术馆学 武术。他曾在上海举行的全国运动会 摔跤比赛中获得重量级优胜。

平敬一还有一个徒弟叫马良,后 任山东督察使,在他倡导下,在济南 成立了山东武术技击队,面向全国聘 请各派名师任教,后改名“山东武术 传习所”,场址设在皇亭内,这是我 国后世最早的一所官办武术专科学 校,向全国推动中华新武术科目。

当时应聘之名师有很多,如保定 摔跤宗师张凤岩,沧州“铁拐子”王

振山,以及马庆云、王子平、李大德、王福章等摔跤名家,大力传授摔跤法。

天津摔跤也是继承清代善扑营和明代手搏的正统流派,介乎北京 摔跤和保定摔跤的中间型摔法,动作非常粗旷刚猛,擅长前臂击打, 这点和源于及流行于天津府的各种拳法一致,如静海独流的太祖通 臂、天津河东大直沽的拦手拳、沧州城厢的大六合拳、沧州东南孟村 的八极拳和披挂掌等。

天津武术摔法中的名手首推李瑞东。李瑞东是武清县人,生下来 就没有鼻子,所以人称“鼻子李“。他自幼爱好武术,先从杨露禅学 太极拳,接着又从一位王老先生学了摔跤。

李瑞东一生行侠好义,家又富有,所以乐善好施,家中常有不少 食客,大多数食客都是武艺拳家。他曾任禁卫军的武术教练,后来在 天津河北公园创立中华武士会。

此外,还有王昆山与其后的穆祥魁、刘少增、卜恩富。

卜恩富祖居天津和平区芦庄子,家里弟兄6人, 他排行老三。他自幼好武习武,为养家糊口,干过许 多行当,当过木匠、救火队员,还给外籍拳击手当过 陪练。生活困苦,度日艰辛,更培养了他坚毅、好 强、上进、从不服输的性格。

卜恩富是京派摔法宗师“小鬼崔”的第六位弟 子,故世人尊称“卜六爷”。同时,他在意拳界也是 威名远震。他是王芗斋先生的义子,王老为其赐名 “卜道魁”,意即拳道之中的魁手。

卜恩富追随王老研习意拳,尽得拳道心法与精 髓。他到过王老家乡深县集训深造,准备参加世界拳 击巡回大赛,后因故未能成行。

卜恩富身材高大,健壮魁伟,武功深厚,拳击加 摔跤二合一,技艺高超,远打近摔,所向披靡,已臻 化境,有王者风范。后来,卜恩富终于在南京国术考

试中获得拳击中量级第一名的“拳王”称号,并获得全国中量级摔跤 冠军,成为一代跤王,受世人景仰。

卜恩富虽然曾先后打败俄国、美国来挑战的大力士,但他为人谦 虚好学,博采众长充实自己。在社会上广交朋友且武德高尚,有教无 类。嘴里总是夸耀同门好友,从不提别人短处,更不提贏过某某人。

卜恩富将王芗斋拳法的各种劲力揉进摔跤当中,手法尤为精妙, 跤绊奇特出人意料。他的绝技绝绊,堪称闻所未闻、见所未见。主要 包括跨栏、搓拉子、羊尾巴坠三大绝绊,次三绊是捆力、寸力和顿力 的极致发挥,既有上下左右的控制,又有左右力的突然变劲,还有3种 螺旋力和下发力的转化。

卜恩富的“跨栏”是让对手驮着,将100多斤的体重压在对手身上 歇息。任凭对手左摇右晃、前伸后撤,费尽心机都无济于事。随着对

手的挣扎,自己则随势使出各种招法制敌,自己总是 主动自由,让对手处于被治、被困、被动的地步,直 至倒地为止。

卜恩富曾在天津警察局做事,兼教天津摔跤。在 上海举行的摔跤比赛中,他战胜了当时著名的北京代 表宝善林,从而名噪一时。

天津武术界后继以摔法出众的有张连生、张魁 元、张鸿玉、张鹤年4人,并称“四大张”。之后, 天津摔跤界又有李银山、杨子明、王恩信、王怀宝、 贾福才、蒋学义、孟广彬、时金刚等高手。

另外,天津府沧州城厢的大六合拳传人如佟忠义 和王子平在上海都是以摔跋而出名。

佟忠义,河北沧县人。他自幼从父学摔跤和大六 合门武艺。清代光绪年间任禁卫军武术教师。之后, 他在察哈尔骑兵第一团安武军三路五营、四省经略使

卫队等历任武术摔跤教官,后任吴桥保卫团大队长。

此后,佟忠义又任直隶陆军干部学校的摔跤教官,并被中央国术 馆聘为第二届全国国术考试的裁判员,45岁以后任上海市国术馆的少 林门主任。

佟忠义的女儿佟佩云,她自幼从父学摔跤,曾在上海举行的全国 运动会女子摔跤比赛中获得了优胜,佟忠义的弟子刘飞也是那次大会 比赛的轻量乙级优胜者,后在香港教摔跤。佟忠义著有《中国摔跋法》一书。

除直隶附近的摔法之外,我国最著名的还有山西摔跤,盛行于山 西省北部介于太原和大同之间的忻州、定襄、原平三市县,称“跌 跋”,已有800多年的历史

据传,忻州、定襄、原平跤乡的摔跤运动,起源于800年前的南宋 时期。著名的民族英雄岳飞,以“角抵”训练士兵。岳飞被害后,其 部属被遣散,其中有一名忻州籍的士兵陈效婴回到家乡,就将在军中 所学之摔跤技术传授给乡亲。

山西摔跤长于各类型的抱腿、搂腿技巧,由于多以扣腰抱腿为 主,又常在泥巴里进行,也有“摸泥鳅”的俗称。

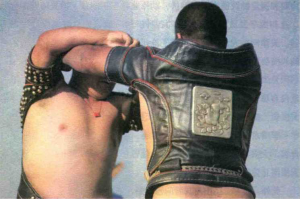

势整劲猛的各类肘法

在我国武术中,除以拳、 掌、腿等为主要用力技术外, 还有一种手部技法不可忽视, 即为肘法。以肘法而著称的, 主要有“回回十八肘”和少 林、太极各路肘法。

“回回十八肘”从明末开 始流行,它以肘尖和接近肘尖 的臂作为进攻和防守的手段。 传说该拳术是由先知穆罕默德 所创,由其女法蒂曼和勇将阿 里巴巴、欧麦尔传习。后由元 代宰相老筛海沙纳鲁丁在我国 传习,之后传入中原,代代相传,但每代只由一名品德高尚、信仰虔诚的穆斯林继承。

元代末年,以朱元璋为首的 农民起义部队中,拥有一批穆斯 林将领。正是依靠这些能征善战 的穆斯林为骨干,朱元璋建立了 明王朝,故有明初“十大回回保 国”的说法。

这些人武艺超群,英勇善 战,至明代中期,回回拳术脱颖 而出,这就是著名的查拳。从 此,回民武术已较为普遍并已开 始形成自己的独特风格。

明代崇祯末年,有清真寺掌 教率300多名会武回民组成清真营;另据明史记载, 明末有“老回回”马守应为首的回民部队,这都是当 时回民武术普遍流行的证明。据武术家传,心意六合 拳的前身“动物拳十大形”,明代末期也已问世并广 为流传。

清代以来,回回十八肘的传人有白锁成、李子 光、杨万禄、居奎。回回十八肘以肘为主,有18个单 练套路,其手法、步法、腿法、身法等,都是以肘法 派生出来的,或以肘取胜产生的。

回回十八肘是一个较大的拳系,包括伸缩剑、关 灵剑、古兰剑、燕尾剑、鱼尾剑。宁夏回族武术家居 奎青年时在京为镖师,拜通县阿訇杨万禄为师习得回

回十八肘及5种剑法。居奎后迁居宁夏固原县,后传数人。

回回十八肘的运力原则是先肘后手、以肘为主。主要肘法包括压 天肘、顶天肘、撤地肘、横肘、坐地托天肘、连环肘、仆地肘、横天

肘等。

回回十八肘的套路包括横天肘十八式、前定心肘十八式、左挎肘 二十四式、撩阴肘二十八式、回身肘十六式等,共18种套路。

回回十八肘的架子包括依玛尼式、都瓦依式、汤瓶式、阿密乃式 等,汤瓶七式是回族的教门拳之一,它以回族穆斯林净身用的汤瓶为 基本招式。

“七”在阿拉伯人看来是个极数,用“七”、“七十”表示多数。 汤瓶七式上身动作:抬左臂握拳似壶嘴,曲右手握拳如壶把;下身动 作是弓箭步,左手叉腰右手伸出食指表示坚信真主独一无二。汤瓶七 式整个动作与穆斯林礼拜动作相似,刚柔并重,颇有特点。

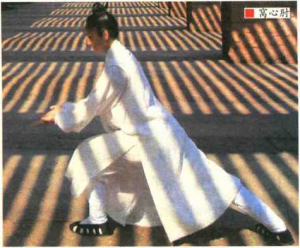

少林窝心肘为少林真传三十六肘的精华。以肘尖的优势击伤敌 人,具有动作快、力量大、防守严密、进攻灵活、动作连贯、招式迅

少林窝心肘主要有3种 基本架势,第一式蝎子蜇 墙,第二式螃蟹抖甲,第 三式回头取宝。

少林四门肘也是以肘 法为主,主要以走四门为 主,以前后左右攻守变化 为内容,表现肘打四方的 特点。拳谚“远用手, 近用肘”、“贴身短打近肘

膝”,这就生动精辟的 表明了肘法在武术搏斗 中的作用与地位。此肘 法灵活自如,巧妙多 变,肘部攻击隐蔽且威 力巨大。

四门肘法有左右摆 肘、上挑肘、下劈肘、

左右扫肘、斜插肘、下 沉肘、前后顶肘、转身肘、绕肘、连环肘、棚肘、夹肘、左右格肘、 蝴蝶肘等。这些肘法配合各种步法、身法、进退、跳跃,再加上各种 拳法、腿法,远近使用,上下结合,是以少胜多、以实战为主而创编 的拳术套路。

练习四门肘讲究意到、气到、力到,以气催力,发力应连贯完 整,做到一气呵成。其动作特点舒展大方、灵巧多变、动迅静定、内 外合一、刚柔相济、急缓相间,有较强的节奏感,一招一式力求清 晰、用意明确,不能拖泥带水。练习时,先习单操肘法,再习套路。

少林肘法诀中写道:心肘两相连,起落常护心。用肘宜近取,最忌远处寻。变化要疾速,露形势已尽。中起领根梢,呼吸能制人。

一起三打人难防,伸又伸来曲又曲,看来用短不用长:肘劲也是太极拳八大劲之一。拳论写道:“宁挨一拳,不挨一 肘。”它强调了用肘发力作用胜过拳头。因为肘击势整、劲猛。拳论 又写道:“远者用手,近者用肘,贴身用靠。”强调了 “肘”是用于中距离使用的武器。

太极中也有三十六肘,包括右上后立肘、前立肘、右正拳背、右 内尺骨背靠、右内拳背、右外尺骨、右内大背靠、双肘底开花……金 刚捣睡等手、肘、肩三节劲,肘为中节。梢节手被所制,中节肘应立即出 击护之。在推手、格斗中,趁划圆缠丝屈肘之机,直接进攻对方虚空 部位。肘击位置一般在腹部以上的心窝、胸、肋、头部等。

用肘发劲时,要注意虚领顶劲,沉肩屈肘,肘膝相合,旋转腰 跨,虚实分清,逆顺趁势,击肘身拥。用肘防护时,拳论写道:“肘 不贴肋”、“肘不离肋”。“肘不贴肋”是使肋部有回旋的余地。

“肘不离肋”是便于保护两肋、两腰。同时也能防护对方缠绕取 头部。要保持肘与肋的距离,以腋下能放一拳头为宜。这样不论进攻 还是防守,都能发挥肘的有效作用。

太极拳三十六肘靠以“一层深一层,层层意不同”的架构秘传于 世,其三层功夫融套路、功法、散手、搏击极其重要拳理、拳法,可 使多年练不出功夫的习拳者在极短的时间中达到练拳又练功、健身又 防身的境界。

各派武术用肘击的类型,根据屈肘和击发的形式可分为横击肘、 直顶肘、横掏肘、外击肘、里击肘、竖击肘、后击下击肘8种。

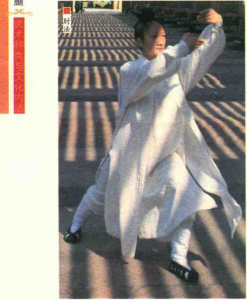

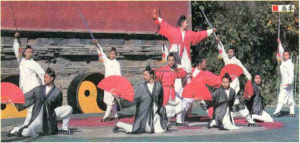

物为我用的另类拳法

在武术中,还有一类拳法,是以日常杂物命名的,体现了我国武 术“百物皆为我所用”的精神内涵。这类拳法包括巾拳、扇拳、伞 拳、花拳、船拳、钟拳、板凳拳、褂子拳、云帚拳、脱梏拳、百花 拳、梅花拳、莲花拳、螺旋拳、山门拳、白玉拳、沾衣拳、衣衫母 拳、三战铁扇拳、三十六合锁等。巾拳又称“水巾拳”,源于无极 门,这是一个很罕见的武术派别,其武学思想与太极拳相似,讲究以

柔克刚。但无极门起源于唐代,比太极拳还早。

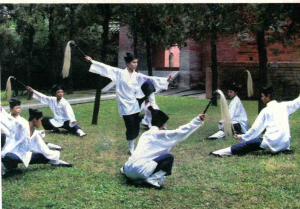

无极门的著名人物是新疆的林溪道士,他教徒弟 练习巾拳时,要先练5年多的基本功。练功时,在雪 地里扎马步,一扎就是一个时辰。之后,才开始练 习巾拳。兵器是一条长约2米的毛巾,属于软兵器的 一种。毛巾扎在头上或者缠在腰间,保持着一定的湿 度,特别讲究以柔克刚。

水巾拳取材普通,起源于民间普通的劳动生活, 使用时以内功把布条变成一条刚如木棒柔如水的水 巾,威力无穷。主要打法是出其不意,以点、绕、劈 为主要进攻方式,非常讲究速度,所谓“最快的进攻 就是最好的防守”。

拳谚中写道:

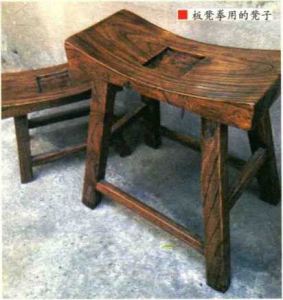

板凳勇猛势无比,兵器丛中敢称雄,

软硬家伙均不惧,就怕遭遇湿布龙。

所谓湿布龙,乃浸水之湿布带,就是指水巾拳。

因其能紧紧地缠住凳身,使其威力不能施展而得名。

毛巾拳所用的长毛巾 尽管如此,但往往在仓促之间又何能快速寻觅湿布带

以求破凳之法也。故此,板凳 仍不失为一种防身之良器。

如运用得法,一凳在手,往往 数十人休想近身,常可化险为 夷,故习武者不可不知,也不 可不习也。于是后世便将这种 夹带板凳的拳术称为板凳拳。

板凳拳主要是武当派南派 拳法之一,单手或双手持长板 凳做各种类似戟的招式。共有 36个适于进攻的架子。应用于硬气功类桶子功法的“对排”,即两人 持械相互猛击对方身体各部位,也可“加花”,做单人演练。

板凳拳套路,相传为清雍正年间江南大侠甘凤池所传。长江中 下游一带,习者颇众,其招法由撞、压、顶、砸、扫、架、磕、劈、 栽、撑、磨、拦、挑、翻、拐,以及凳花和各种步型组合而成,大概 是类似戟的招式。其结构严谨,内容丰富,实乃一种别具一格的武术 器械,在武林中广为称道。

南京中央国术馆少林门首席教官陆林曾传授板凳拳,它除去防身 御敌之特殊作用外,并且还是一项对身体极为有益的全身性运动,能 使手臂腰腿各个关节血脉通畅,而且能增加肺活量,起到强身养生祛 病延年之功效。

板凳拳拳势歌:

威力无比板凳拳,起手直撞敌胸前 佛前献花在弓步,左转舞花右横推 左右轮劈退两步.盘顶横推右转身左右退步劈又砸,左转左臂起飞轮 回走盖步右托凳,过顶右转右撞。

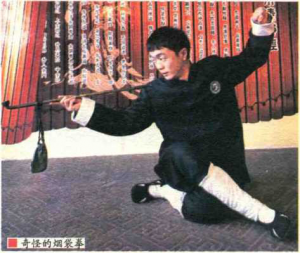

伞拳系清康熙年间嘉兴竹里太平寺隐然和尚所创。伞拳特点是, 综合刀剑棍鞭等兵器的技法,融于一柄普通的雨伞之中,强调灵活多 变,刚柔相兼,技法闪展灵活,避实击虚,快刺猛挑,进退圆活,由 刺、挑、点、截、撩、拨、托、顶等动作组成套路。

伞拳歌诀中说:独门伞拳世间稀,刚柔相兼身法奇,调神养息丹田气,以气催功伞似飞- 罗汉双掌定乾坤,传世套路四十六,捷点剌撩闪展灵,虚中实、实中虚。

《国术名人录》中记载有平湖顾熙真事迹,说他“足着铁钉油 鞋,左手持伞”,与竹林乡下流传的伞拳,应有相当的渊源。

顾熙真,年方弱冠 时武功已颇为不凡。但 他为人深沉镇静,不以 技炫人,因此人多不知 其身怀绝技,居乡日以 教读自给,虽粗茶淡饭 也颇知足。

当时,当地有土棍 叫李四,孔武有力,技艺也颇精深,以力欺 人,乡人畏之如虎。

一天,雨过天晴,

顾熙真购物归家,足着 铁钉油鞋,左手持伞,

右手托荷叶盛面,经道 茶坊,正遇李四,李四 常听人说顾熙真武艺超 凡,就想击败他以壮自己的威风。但他不敢轻视,只蹑足潜行,追踪 顾熙真身后,想乘机猛力一拳,击其不意,以为定能将其打倒。

谁知顾熙真看似没有防备,但待李四的拳临其身,他忽将所托 之面,向空掷去,转手向后,猛将伞面击出,正拍于李四的拳面, “啪”一声,李四已跌于丈外,良久才爬起来。从此,李四再不敢放 肆,并诚心拜服顾熙真,称:“伞拳绝技,今日得见,心服口服。”

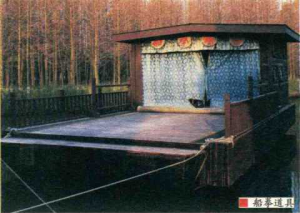

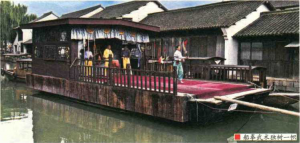

船拳是在船上打的拳术或器械。船头仅有一只八仙桌稍宽的面 积,决定了船拳的一招一式,不能像其他武术套路那样,大面积地 窜、跳、蹦、纵、闪、展、腾、挪。但它却集拳种的基本招式之长, 似南拳,也非南拳。

船拳发端于吴越春秋时期,形成于后世历代,成熟于明清,是明 清时期帮会组织之一的洪帮特有拳种,在中华武术宝库中独树一帜。

船拳原先盛行于河上,根据在河渠纵横交错的水道表演的特点, 兼收各派之长自成一脉,形成了似南拳、又非南拳的独特风格。具有 体用兼备、内外兼修、短兵相接、效法水战,刚劲遒健、神形合一, 步势稳烈、躲闪灵活的特点。

船拳进攻时出招敏捷,收招迅速;防御时以手为主,似开似闭, 以身为轴,原地转动。船拳十分注重腿部、臀部和腰部的运动,步法

极重马步,以求操拳时稳健,经得起风浪颠簸。

船拳腿部是发力的重点,故十分重视转腰、甩 腰、下腰的动作。为进退自如,船拳十分重视马步转 弓步,弓步转马步的动作,以体现进则带攻,攻则带 躲闪的特点。

由于船拳有强身、护体、御敌的功能,很快传人 舟山,深受渔民青睐。最盛时期,几乎个个渔民都练 上一套。传说明清时期舟山渔民在抗倭、抗盗斗争中 大出风头,一些吃过苦头的倭寇、海盗还战战兢兢地 称之为“神拳”。

清代末年,定海、普陀、岱山等地都办起国术 馆,渔民为健身强体赶往国术馆习武者颇多,于是船 拳也得以发扬光大。

螺旋拳是流行在涟源一带的谭氏家拳,原名“少 林散子拳”。经过数代传人的实践和发展,于清代康

熙年间改名“螺旋拳”,后世谭周文曾参加过全国武术观摩表演,并 著有《螺旋拳棍》一书。

螺旋拳专攻下三路,是一套罕见的短桩怪拳,操练起来,犹如陀 螺卷地而来,无论是拳、脚或器械,均用螺旋力,故叫“螺旋拳”。

其手法手型有:右阳卦拳、右翼卦拳、右阴卦拳;腿法步法有: 鱼尾步、麒麟步、跪步。

汤瓶拳又名“汤瓶七势”,因其拳式动作似回民所用汤瓶壶而得 名。是我国穆斯林武术三大宝,即心意六合拳、回回十八肘、汤瓶七 势拳之一,以穆斯林洗“阿卜代斯”的汤瓶壶为标记。

据传此拳为元代回回军在随忽必烈南征北战的战争中所创,称为 “骑势拳”,后称作“七势拳”。此拳有“老七势”和“花七势”之 分。老七势只有七大势,即7种不同劲力的变化;从每一劲势中还可变 化为七势,即七七四十九势。初习为一势一势地盘练,七势盘练熟后 可随心所欲组合成套路来盘练。

汤瓶七势拳在回民间有较为广泛的群众基础,很多回教阿訇都练 习此拳。汤瓶七势拳练习前先口诵“台斯迷”,这是伊斯兰教的阿 文,意思是奉普慈太慈安拉之命起奉真主的命令行事,起势和收势皆 为汤瓶势。开始和结尾均冠以“接嘟哇”,意为真心真意接受真主的

恩赏之意。

南阳水氏,在明代初期迁居至南阳镇平,后居邓州,清代又迁南 阳。当时有水四好武,本身会武术,时任邓州穰东镇清真寺阿訇,为 了培养二子水腾龙、水应龙以及女婿马步衢,邀请了河南八大枪手之 一的枪师唐大用、心意六合拳大师李祯、洛阳心意六合拳大师刘万仪3 人来邓州传艺,水氏家传的汤瓶七势拳是唐大用所传。

后世水氏汤瓶七势拳的著名人物是水四阿訇之四世孙水普慈,他 将汤瓶七势拳发扬光大,成为南阳独树一帜的门派。

七势拳又称“七声拳”、“七圣拳”、“七胜拳”。七圣拳含义为7位 圣门弟子所创的拳,或说是7位圣门弟子7次圣战后所创的拳。七胜拳 含义为7次圣战胜利后所创的拳。七声拳的来源则是此拳包含7种不同 的发声,7种发声为:哟、喝、嗳、哈、咦、哼、嘿。

汤瓶七势拳包括汤瓶手、汤瓶势、碾脚窝、七势拳等内容。七势 手为十二手贯劲法,主要是对上肢部的锻炼。汤瓶势练的是汤瓶身, 是对身法的要求。碾脚窝是步法练习。七势拳是劲法的训练,主要有 撕、拉、开、合、劈、钻、撩、挑等劲法。

浏览6,608次