武术内功练习是学习武术的核心基础知识

内功的主要目的是养气和练气。养气以凝气清神,练气以运使气 息,自由地调动气息,为练功服务,正如《少林拳术秘诀•气功阐微》所 说:“养气而后气不动,气不动而后神清,神清而后操纵进退得其宜,如是 始可言命中制敌之方。”“练气之学,以运使为效,以呼吸为功,以柔而 刚为主旨,以刚而柔为极致。”由于内功不是为了直接技击,而是强内 固本,使习武者深含不露,沉着冷静,并可根据技击的需要,随意如 地调动气息,因此内功多采用静态的,或缓慢而简单的动态的功法,静 中求动。

“要学拳,须站桩,欲习打,先练桩。”站桩功是武术内功的基本功法. “桩”的意思是比喻习练时像粧一样静止不动,久练后如粧一般坚实稳 固。武术的桩功种类很多,各门各派武术多有自己的粧功,如八卦掌的 八卦粧、虎坐粧、夹马桩,太极气功十三桩,少林拳的子午桩,形意拳的三 才桩,峨眉十二桩,内家八桩(浑元八桩),醉拳的立粧,苗拳的箭桩和藏 山粧,还有马步桩、丁步桩、虚步桩、三角粧、四平粧、七星桩、撑抱粧、伏 虎粧、降龙粧等。这些以静态姿势为主的粧功桩势多样,神态各异,各有 侧重,养气练气,练神练意,调身练力,从容不迫地为武术技击奠定基 础。武术的桩功除了上述静态为主的形式外,还有各拳种用来练习基 本身体姿势,在走动中练习的“行桩”(又叫“动粧”、“活桩”),行桩与武 术技击有更为直接的关系,如通背六路行桩、落地梅花桩、醉拳的摆 桩等。

作为武术习练基本功法的粧功,也有良好的保健作用。在清代中叶 已有人将站粧功引入普通人的养生术中,但流行不广。出现于明代后期 •

的《易筋经》是武术功法的一部代表作,被少林武术家们奉为经典著作而 流传开来。《易筋经》认为:“筋•人身之筋络也。骨节之外,肌肉之内,四 肢百骸,无处非筋,无筋非络。联络周身,通行血脉,而为精神之外辅。 如人肩之能负,手之能摄,足之能履,通身之活泼灵动者,皆筋之挺然者 也”(《易筋经•上卷总论》)。身体的种种病症,如病、瘦、痿、懈、亡等,都 是由筋的不良状态,如弛、挛、靡、弱、缩而造成的。因此,需要将病弱之 筋换为强健之筋,因为“筋壮则强,筋舒则长,筋劲则刚,筋和则康”。虽 然,“筋”是外功练习的对象,但是,《易筋经》却从形神统一的观点出发, 认为“练有形者为无形之佐,培无形者为有形之辅”(《易筋经•膜论》), 就是说,无形的练内与有形的练外是相辅相成的。于是,《易筋经》将练 功分为三个层次,即练筋、练膜和练气。练筋必须练膜,练膜必须练气。 从最难练习的练气入手,“使气清而平,平而和,和而畅达”,这样,气就能 “行于筋,串于膜,以至通身灵动,无处不行,无处不到。气至则膜起,气 行则膜张”。进而练筋,使筋舒、强、和、长、壮,最终练成“金石之体”。根 据这种修炼理论,《易筋经》采取按摩、拍击与人静诱导和意守按摩、拍击 部位相结合的功法,并辅之以服用补益气血的内壮药物和药浴,以取得 内壮外勇的效果。通过练功,培养真气,使脏腑、经络、皮肉筋骨的真气 充沛,宣畅通达,从而强化人体的各部分的功能。以壮体为主要的功法, 练功者通过内视功夫,认识人体经络、脏腑、气化等人体生命活动,揭示 人体内部的生命奥秘,构建强大的攻击力。能使身体异常结实,具备超 乎常人的活性抗打能力,从容抗拒对手的拳脚重击,甚至运用内力反弹 振断敌人手腕。从内到外构成强大的威慑力量。凡是练拳习功的入,第 一紧要的是固其精气,守其元阳。精稳则真气旺盛。真气旺盛则精神焕 发,化精转气,传布到全身内外各处。则可身体健壮,百病难生,气力 强大。为练真功打下了坚实的根基。守元这一步、最重要的是平心静 气。提高精神修养,见色无心,心无杂欲,持之以悟,意欲不兴则无阳 自固。

内功练习与身心健康

“松则通络,沉则蓄力”,“心神宁静,气血畅通”是阴阳转换、刚柔相 间、动与静技术理论支撑的有力保证,是练好功夫、身心得到锻炼的指导 性纲领。

武术界与健身人群一直将“内功”视为优秀的传统民族文化,内功是 武术的根基,是中医学指导性的健身有效方法。佛道两家称它为“静 功”,拳家称为“内功”。佛家、道家把静禅的核心分为两个主要部分:一 是心灵的禅,二是身心健康的禅。武术的内功包括三部分:身心健康、身 体力量的集中传导和心灵修养。

身心健康

首先要弄清“静”和“动”的规律。胡耀贞先生从体验实践中真正悟 出了武术内功“静”和“动”的真谛,对静、动的规律从武术技能与养生方 面有独到见解。胡耀贞认为无论是形意拳、八卦掌、太极拳都应遵循一 个规律。即:“有阴阳动静和刚柔虚实,动而生阳,静而生阴,动之始则阳 生,动之极则阴生,静之始则柔生,静之极则刚生,动而生阴阳,静而生刚 柔,虚实即阴阳,动静则刚柔,刚柔相摩而生变化,阴阳相合,八卦成象, 阴阳相合,而易在其中,合乎太极之理,无处不合乎阴阳,无处不合乎法 象”。“静与动”是相互对立统一的整体。中医理论、阴阳学说认为:既不 能单一的静也不能单一的动,而是生命不止无处不阴阳,静与动始终与 世间万物的生命存在有着不可剪断的联系。《易筋经》中有所阐述:“其 所言易筋者,易之为言大矣哉。易者,乃阴阳之道也。易即变化之易也。 易之变化,虽存乎阴阳,而阴阳之变化,实存乎人。弄壶中之日月,搏掌 上之阴阳。故二竖系之在人,无不可易。所以为虚、为实者易之,为刚、 为柔者易之,为静、为动者易之”。“高下者易其升降,后先者易其缓急, 顺逆者易其往来,危者易之安,乱者易之治,祸者易之福,亡者易之存,气 数者可以易之挽回,天地者可以易之反覆,何莫非易之功也”。静止禅修 •

是将心静下来的艺术,使人更平和、专注、真诚。以静养生禅心修道,是 我们生存的人一直享受的追求。人们在内功或者健身桩功练习中常说 起“心神宁静”,“静粧不动”,实际上是人们对外在形体表现的一种畅言。 依据生理学、解剖学、运动心理学、生物力学、中医学、易经阴阳学说等相 关理论在实践体验中分析看:一、人体相对静止状态时只是心神宁静,抛 弃心中一切杂念,视线自我或外在形体暂时静止无我状态,神经系统兴 奋性处于相对降低的稳定时期(包括转移),身心得到放松的“静”态区 域。二、静禅姿态不一。从解剖学角度分析,人体在达到静禅修道时身 体骨骼就要发生相应的变化。依据练功特有的要求,人体经络血脉的畅 通的要求而发生改变,为达到奇经八脉以致气血的无阻不滞,人体末端 微循环的畅通,使人体解剖结构发生变化。首先人体的脊椎应保持在一 条垂直线上,意在拔直。人体的带脉是链接上下肢的桥梁,修炼时,人体 的尾骨尖端随需要应保持向前的状态,练习中腰椎最不容易配合,要及 时调节与胸椎呈直线。这里还要提到颈椎与头部,颈椎要竖直不可僵 硬,头顶百会穴,下颚微收,枕骨向后,保持任脉督脉中间不受阻,随呼 吸,阴阳始终平衡。三、生命存在期,我们的五脏六腑、微循环系统、呼吸 系统、气血的流动、奇经八脉的畅通都是在动态之中。禅心修道,健身站 桩,清心禅静是条件,身体姿态的科学合理性是保证,正确运用呼吸调理 身心使奇经八脉畅通是结果。因此“静与动”之间的相互配合,易经阴阳 学说及中医理论的合理运用是静禅健身的保证。最终以相对的“静”和 内在的“动”,“培其元气,守其中气,保其正气。护其肾气,养其肝气,调 其肺气,理其脾气,升其清气,降其浊气,闭其邪恶不正之气。勿伤于气, 勿逆于气,勿忧思悲怒以损其气。使气清而平,平而和,和而畅达,能行 于筋,串于膜,以至通身灵动,无处不行,无处不到”。长期练习,真气能 充当清道夫,将体内组织中杂废物清除排出,如宿便、肺部痰或不洁黏 液,到此境地才是真正修大乘的基础,也才能真正体会大乘经典的境界, 以实修其心得到解脱境界为止,至此人会觉得勇敢、虔敬、专注、观想,甚 深禅定以致改变大脑区域的调节功能,常禅修者左脑前额叶皮层较发 达,更有光明、活力、放松、快乐之享受,这就是禅静保健的效果。

身体力量的集中传导

“内与外对,壮与衰对,壮与衰较,壮可久也。内与外较,外勿略也。 内壮言坚,外壮言勇。坚而能勇是真勇也。勇而能坚是真坚也。坚坚勇 勇,勇勇坚坚,乃成万劫不化之身,方是金刚之体矣”。

“有形之身,必得无形之气”。人身之中,精神气血不能自主,悉听于 意,意行则行,意止则止。若或弛意于各肢,其所凝积精气与神,随即走 散于各肢,即成外壮,而非内壮矣。揉而不积,又虚其揉矣,有何益哉。 所以积气。气既积矣,精神血脉悉皆附之守之不驰,揉之且久,气惟中蕴 而不旁溢。气积而力自积,气充而力自周。此气即孟子所谓至大至刚, 塞乎天地之间者,是吾浩然之气也,再加上打坐时间加长,座次一再增 加,当因缘成熟时,此人的丹田拙火升起,内磁能(真气)能贯通任督两 脉,两脉再连结正经十二脉及其他经脉,最后全身经脉完全贯通,色身突 破后心意识能与虚空一体,此人当能体会“色空”不异的现象,其心意识 即能超过一般人所不能。此时此人若能排除一切因缘感召,即能得真正 心灵的自在、解脱、寂静的境界。在色身方面,长修炼者应有的真气感知 现象会有如:拙火升起的火炉(丹田)范围涵概整个小腹使其真气(内磁 能)能自行运转,不必以意带动不必再打坐,只要稍微闭气(宝瓶气功 法),真气即能又运转不息,任督两脉磁能流量依次循环并通过某不通的 穴道会发生震动。体会真气不仅依经脉循行,还走经筋(肌肉)、经别(内 脏)、络脉,总之,全身各处真气无所不能到者,体用兼备内实外壮。

心灵修养

“上善若水,水利万物而不争”。做人如水,坚冰如石,驱高避下,大 慈大悲柔心似水,修己度人是心灵禅修的基础条件。在这世上,总会有 人让你悲伤、让你嫉妒、让你咬牙切齿。并不是他们有多坏,而是因为你 很在乎。所以想心安,首先就要不在乎。你对事不在乎•它就伤害不到 你;你对人不在乎,他就不会令你生气。在乎了,你就已经输了。什么都 不在乎的人,才是无敌的。这是因为,清醒的人看得太真切,一较真,生 活中便烦恼遍地;而糊涂的人,计较得少,虽然活得简单粗糙,却因此觅 得了人生的大滋味。大气之人,语气不惊不惧,性格不骄不躁,气势不张 •

不扬,举止不猥不琐,静得优雅•动得从容,行得洒脱。大气之人,能安安 心心做好本分的角色,认认真真干好手头的事情,不为名利而争斗,不为 钱财而纠结。大气之人能让自己的世界海阔天空,即便一时失意,终得 大器晚成。

当灵觉心现起时,心能感知一切因缘,当我们体知自性空体能应万 种缘后,在遇缘时还会有杂念想法(喜怒、哀乐、七情、六欲)时•仍然不能 虚妄,以空体来得定,《金刚经》中云:“凡所有相,皆是虚妄;若见诸相非 相,即见如来。“我们的空体本是能映照一切因缘,但映照后不会去黏它。 当空体应缘时,不管好坏、善恶是谓所有相,故当能看成虚妄,不能当真。 能做到这样,是圣人的境界,终能禅修得定,使心灵真正得到清心安详。

附:形意拳保健内功大师胡耀贞历史简介及内功论述

胡耀贞(1879~1973),山西榆次人,主要从师于形意拳大师王福元 弟子彭庭隽学习形意拳,龙门派第十一代传人,了空祖师赐道号“一侠”, 中医学徒出身,自幼习医、练拳修道,拜心意拳、太极拳、子路太极、八卦 掌和道教、佛教、禅宗等十七位名师。授业于山西省医学传习所,天津国 医学院。以武会友,博览古今医道从书,重实践出真知。

胡耀贞先生心意内功独树一巾只,人称“铁掌胡”、“单指振乾坤”,无极 针灸堪称一绝,人称“妙手神医”,他集医、拳、佛、道、儒之大成,是当时有 名的中医、针灸家、内功家、武术家。于1942年在山西太原创办了“山西 省国术馆”任馆长,1953年与挚友陈式太极拳第十七代宗师陈发科在北 京共同创办了首都武术研究社,陈、胡两位先生任正、副社长,为中同武 术事业的发展作出了卓著的贡献。1956年主办北京第一家内功养生医 院,首创无极静动养生功,阐明拳道之原理,弟子遍及国内外,日本养生 界称他为“现代内功之父”、“拳神”。胡耀贞先生著作有《内功》、《保健内 功》、《华陀五禽戏》、《无极针灸精华》。门下高徒包括李经梧、冯志强、李 谨伯、关永年、王培生、葛娴、赵光、冯士英、秦重三、郭万龙、焦国瑞等。 1973年去世,享年94岁。

胡耀贞先生习武期间曾师从形意拳大师彭庭隽习练心意拳内功,同 时得益于山西祁县戴文俊心意拳的精心教导、并得《守洞尘技拳谱》,从 河北袁秀臣习子路太极拳。得太原崇善寺立宏和尚受佛家练功法,并习 练庄子的“吐呐法”。胡耀贞先生数十年习武、行医从不间断,集释、道、 儒、武、医之大乘,其气功造诣极深,将其独特的气功功法公之于众,广泛 应用于临床治病,造福于民。在北京等地取得了很好的治疗效果,在 1959年北戴河气功交流大会上受到了充分的肯定和广泛的推广。

胡耀贞先生关于动静之学说:

有阴阳动静和刚柔虚实。

动而生阳,静而生阴。

动之始则阳生,动之极则阴生。

静之始则柔生,静之极则刚生。

动而生阴阳,静而生刚柔。

虚实即阴阳,动静则刚柔。

刚柔相摩而生变化,阴阳相合。

八卦成象,阴阳相合,而易在其中,合乎太极之理。

无处不合乎阴阳,无处不合乎法象。

附:《气功疗法》胡耀贞先生自序(节选)

中国传统的气功疗法是我们祖国医学宝贵医学遗产之一,已有悠久 的历史。这种疗法具有却病、防病、健身、延年的作用。过去佛道两家称 它为“静功”,拳家称为“内功”。据说这种功夫是老子传下来的。老子先 传给广成子,广成子又传给黄帝。所以在黄帝内经里有按摩、导引及其 他养生益寿的方法。

我从十六岁开始学医、学拳、学道(道家的练功方法)。我应用的针 灸也是从道家的“无极针灸”。所谓“无极针灸”就是以术者自身的“精气 神”扎针的功夫。扎针时用补泄手法,病人在体内会产生麻热、凉胀等不 同感觉,而且遍及全身。这种针法是利用气功的功夫进行的。为了学习 •

气功,在漫长的旧社会里,我曾拜了许多老师,访过许多朋友。

我的老师彭庭俊(霍成光老道的门徒)传授给我道功、内功、心意拳 和华佗五禽戏。以后又拜山西崇善寺“立宏和尚”为师,他传给我佛家的 练功方法。此外,我还学习过庄子的“吐纳法”。

拳功主要是来自三个方面:

心意拳:心意拳始于达磨,传给岳飞,岳飞死后,姬隆风在终南山 墙里发现岳飞遗留下来的拳谱,后来悟透其中道理,习练成功。以后姬 隆风又传给曹继武,曹继武传戴龙邦,我就是和戴家后代及其门徒车子 方学习的,并得到了心意拳谱。

太极拳:太极拳最早始于“子路太极”。子路是孔门弟子,姓仲名 山。经子路传于杨清天,杨清天又传于高士基,以后陆续下传,一直传到 袁秀臣。我学的子路太极就是袁秀臣传下来的。后来,我又和张庆霖老 师学习过“杨家太极拳”。张老师在太极拳方面曾受过黄山老道的传授。 我得到黄山老道的太极内功谱,以后受益很大。

八卦拳:我学的八卦拳也是属于心意拳的一部分。此拳始于达 摩,以后陆续相传,一直迄今。我练八卦拳是从太原穆修易老师那里学 习的,穆老师也是心意拳的先辈。

四卄多年来,我一直从事中医工作,业余的时候练拳,练功也从未间 断过。实践证明,拳功和内功对我的医术很有帮助,特别是华佗的五禽 戏,无论是对我的静功、拳功和医术方面,更有较好的帮助。我的老师把 五禽戏谱传给我之后,从未发表过,一俟抽出时间经过整理再另册发表(其 他如心意谱、太极谱、买壮图心意拳谱、保健延年法等,也陆续整理发表)。

我们祖国有悠久的历史,历代人民在与疾病作斗争方面积累了相当 丰富的经验。中国医家、拳家和儒释道三家,都各有一套养生方法。

四十多年来,在练功学拳方面,我曾经走过许多弯路,也吃过不少苦 头。如上各家的练法,我是先后都练过(虽然还没有练好)。通过曲折的 实践和漫长的认识过程,我开始找到一些练功的规律,特别是“静”和 “动”的规律。根据这种规律,又结合拳的内功,综合了一种“静动气功” 的练法。这种练法就是目前我们在临床上用以治病的主要方法。

内功练习

一、熊虎相和

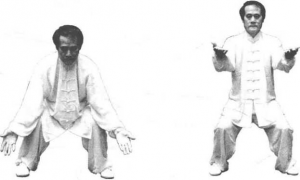

1.预备:并步站立,见图10-1。动作:两腿左右分开,直立,见图 10-2。

两臂前举,屈肘,两掌置于耳旁,大臂带小臂向前旋转推出,同时, 屈膝下蹲。

下弓I,气沉于丹田,见图10-3~图10-6。

身体微下沉,两掌外旋内翻,掌心向内,竖项,百会穴上顶,涌泉穴 上提,见图10-7、图10-8。两臂下移置于小腹前,掌心向上,同时,两膝微 伸,胸腹成阴,脊柱成阳,气下沉至关元穴,竖项,虚灵顶劲,手心向上,上移至胸前,手心内旋外翻,掌心向下,沉肩坠肘,同时,屈膝两手下按至 大腿根部。两手分开至两胯旁(伸膝气从玉环穴下引,屈膝气下沉至关 兀)。(见图1〇_9~图10-12)

二、天地人和

1预备:并步站立,见图10-27。

左脚跨步同时膝关节微屈,两手置于大腿两侧,两手手心向上贴 胸腹上托至胸前时,两手外翻内旋,手背相贴,掌心向外,经脸前、头上穿 伸,两臂伸直。(见图10-28~图10-33)

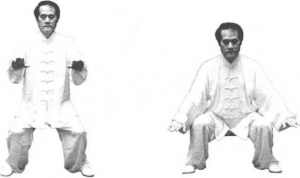

两掌掌心向下,自头上屈肘按至胸前时,两手握拳,拳背相贴,拳 心向外,随屈膝下蹲,两拳下冲至裆前(气下引至丹田),竖项拔背,尾骨 向前,涌泉穴提起。(见图10-34~图10-36)

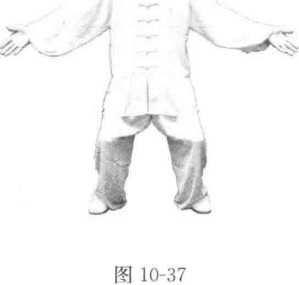

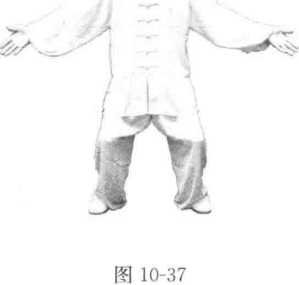

伸膝,两掌心向前向体侧分开,动作不停,两臂经体侧屈肘至肩 上,随屈膝下蹲的同时,两掌心向前,屈肘推出,胸腹成阴,脊背成阳,气从玉环穴下引至关兀。(见图10-37~图10-39)

伸膝,两手左右分开并下按至体侧,收功,并步站立(站粧长久因人而异)。(见图10-40~图10-42)

三、鼍鲐戏水

预备:并步站立,见图10-43。

左脚跨步与肩宽同时膝关节微屈,两臂垂于大腿两侧,见图10-44。

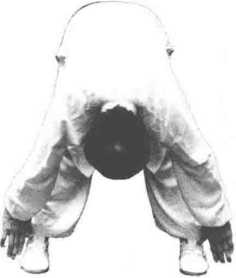

两腿屈膝徐徐下蹲接近水平,同时两掌手心向上屈臂上抬至胸腹 前,停留片刻而后两掌内旋手心翻转向下身体继续下沉,大腿屈膝低于 水平后两臂后摆掌心向后,同时,膝关节逐渐伸直上体随伸膝动作腰部 上顶头低下缓缓体前屈。(见图10-45~图10-49)

动作到极致时膝关节逐渐弯曲,上肢随膝关节弯曲慢慢直立,同 时两掌手心向上,肘关节微屈上抬至胸腹前。(见图10-50~图10-52)

动作停留片刻,两掌心内旋翻转向下而后重复1~4的动作。(见图 10-53 ~图 10-56)

身体逐渐直立两掌随身体直立上抬而后徐徐下按至身体两侧并 步收功,见图10-57~图10-60。

四、风摆荷叶

预备:并步站立,见图1〇_61。

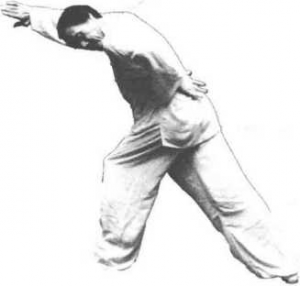

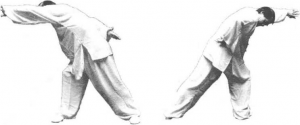

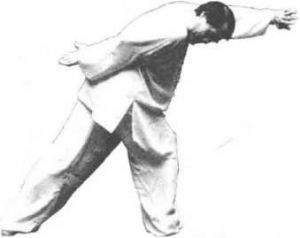

左腿跨步与肩同宽,右臂侧平举,手心向外,左手掌心向内扶于右 肋部。(见图10-62)

腰部带动右臂左转90度,同时,左掌贴腹部左移至左肋后,手心 翻转向外,手背贴腰部向右穿伸至右肋侧。(见图10-63~图10-66)

腰部带动左臂右转,左臂侧平举,右手贴于左肋侧,见图10-67。 腰部继续右转,右手贴腹部移至右肋侧时手心翻转向外,手背贴腰部穿 伸至左肋侧。(见图10-68~图10-71)

动作还原成2的动作,见图10-72。

并步收功,动作重复次数可因人而异,见图10-73。

浏览3,159次