何谓武经七书“武”泛指干戈军旅之事;“经”本意是指织物的纵线,即常 说的“经纬”之“经”,“经”有常规不变之义,引申为“经典”; “武经”二字即是干戈军旅的精华理论著述。“七书”指孙子、吴 子、六韬、司马法、三略、尉缭子、李卫公问对等七部子书,故名“武经七书”,亦称“武学七书”、“七书”、“武经”等“经”不限于“武经”,汉朝人尊奉易、诗、书、礼、春秋等 均为经,此为儒家的《五经》,道家也有《道德经》,佛家亦有 《佛经》,兵家就是《兵经》,“武经七书”是《兵经》的典型 代表“武经七书”是我国军事理论著作的精华典籍,因此,读兵 书不可不读“武经七书”,从中可以窥觅中国古典兵书的基本内 容和概貌,是研究兵法者首选的重点读本《武经七书》是宋仁宗年间颁行的武学必读教材;仁宗期间, 朝廷将帅军事理论欠缺,他想集古代兵法之大成,为武将准备一 本百科性的武学读本,以防政军之变故;故于康定元年(1040 年),派曾公亮携相关文僚广采古代兵法和本朝军事方略,历时整 整5年之久终于编撰而成;曾公亮等编写后,仁宗亲自作序、定名 为《武经总要》。神宗元丰年间(1078—1085年),又将《武经》中 的孙子、吴子.六韬、三略.尉缭子、李卫公问对等七部集中专集 刊行,命名为《武经七书》,指定为考核武将的主要内容。《武经七书》的排列顺序自宋以后多有差异:宋:朱服列为: 孙、吴、司、李、尉、三略、六韬;(影宋抄本《武经七书》)南宗 孝宗时期列为:孙、吴、司、六、尉、三、李(见清陆心源《仪顾 堂题跋》卷六)明代又恢复原状,一般地把孙、吴列前较统一此后,效法者众多,如《武经龟鉴》、《武经子学》、《武经发 挥》、《武经集要》等。

(二)《武经七书》作者与内容

- 《孙子兵法》孙武其人:春秋末年的军事家,亦称孙子,字长卿,齐 国人,生卒年无详细记载,约与孔子同时(《中国军事大辞典 人物篇》);祖籍陈国(现河南淮阴县),齐景公田氏家族后裔; 据临沂汉墓出土的《吴问》残篇记载,孙武流亡至吴、齐后,经伍子胥推荐,在讨论“孰先亡,孰固成”问题上得到吴王赏识, 孙武以兵书十三篇进呈吴王,吴王以训练宫女100余人试其才 干,果有成效,后被吴王委以为将,与伍子胥一起辅佐吴王,于 公元前512 — 504年间,统率吴兵“西破强楚,人郢,北威齐者, 显名诸侯”。后又助太子夫差破齐、晋,使吴国称雄一时,后功 成隐退孙武其书——《孙子兵法》。《孙子兵法》亦称《孙武兵 法》、《吴孙子兵法》,简称《孙子》,是中国最著名的兵书,也是 现存最早的一部兵书,是“武经七卷”之一,且名列榜首据山东银雀山西汉墓发掘出土的《孙子兵书》竹简和青海大 通县上孙家寨115号的西汉墓发掘的《孙子兵法》佚文,均是13 篇,说明孙子的本文是13篇。据史书记载和考证,该书可能是 孙武一派的兵家著作,出于多人之手,孙武集大成为可能汉武帝时,任宏论次兵书,撰《孙子兵法》为82篇,图九 卷,这其中的多余篇数和图卷,可断定是后人附益的;东汉末 年,曹操删去了附益的部分,曹操对恢复《孙子》的本来面貌是 有贡献的。(唐人杜牧持此观点,也有人持不同看法)《孙子》13篇,共约5 900字。该书总结了战国时期兵家战争 的实践经验和教训,提示了战争的基本规律,对战争和军事战 略、战术进行了归纳和提炼,其内容之丰富、哲理之深邃、文字 之苍古、思想之先进、成果之博大,不愧为是绝世之作,是军事 论著中一部伟大的、不朽的兵学和哲学著作,被世界公认为“兵 书之祖”。其13篇篇名是:计篇、作战篇、谋攻篇、形篇、势 篇、虚实篇、军争篇、九变篇、行军篇、地形篇、九地篇、火攻 篇、用间篇《孙子》据不完全统计,流传至今大约有400多种版本,现 存最早的版本就是银雀山汉墓的竹简本,文物出版社1975年出 版校注,1973年出版释文本现存最早的刻本是南宋孝宗年间的《武经七书》本和南宋宁 宗年间的《十一家注孙子》本现在最早的《孙子》单注本是影宋《魏武帝注孙子》本。现存最早的少数民族文字本是西夏文本,台湾《书目季刊》 第十五卷第二期有此本影印本;宋以后的版本大体都是以上三种 版本演化而来现代译注本较著名的有郭化若《孙子译注》,杨炳安《孙子 会笑》、《孙子兵法新注》,吴如蒿《孙子兵法浅谈》。《孙子兵法》的军事思想《孙子兵法》一书的军事思想非常丰富,许多精辟、系统论 述都达到了这个时代的顶峰,对当今的政治、军事、经济及其多 种领域都具有重要的借鉴价值。主要表现在如下几点:其一,唯物的战争制胜观关于政治与战争的问题。强调政治在战争中的作用,认为政 治是战争的基石;《孙子兵法》认为战争制胜的因素有五:“道 (政治)、天(天时)、地(地利)、将(将帅德才)、法(部队的 组织与管理)。” “道”即政治,是最重要的,所以立于五要素之首。

关于全胜的战略思想。《孙子兵法》在攻谋篇中论述了“全 胜”的战略思想,这种战略思想的核心是一个“全”字,“全胜” 的内容就包括政治战略和军事战略两大部分;在政治战略上主张 “全国为上”,即使用“伐谋”和“伐交”的方法使敌人完全的降 服为上策,“伐谋”和“伐攻”是政治斗争的两种方法,“伐谋” 就是打破敌人的战略企图,“伐交”就是从外交上战胜敌人。把 政治斗争、外交斗争、军事斗争作整体考虑,“必于全争于天 下”,体现了战略家的远见卓识关于人心背向问题。孙子曰“令民与上同意”,认为“恩信” 于民是战争制胜之本,吴王问及晋国六将军“孰先亡”,“孰固 成”,孙子明确指出:亩大税轻“厚爱于民”可以成“固成”之则“先亡”关于“知”和“战”的问题。《孙子兵法》一书以“知己知 彼,百战不殆”的思想贯穿始终,书中把“知”和“战”的关系 作了详细阐述。提出了 “先为不可胜”的战备思想,强调战争的 准备工作至关重要,反对天命,不相信鬼神。毛泽东对这一思想 给予了很髙的评价,指出:“……这句话,是包括学习和使用两 个阶段而说的,包括从认识客观实际中的发展规律,并按照这些 规律去决定自己行动克服当前敌人而说的;我们不能看轻这句 话。”(《中国革命战争的战略问题》),孙子这一思想对于指导战 争具有普遍时代意义,对我国军事思想是一重大贡献。

其二,辩证的军事转化观。概括起来是:“在利思害,在害 思利”的辩证思想;“兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜 者,谓之神”的发展变化思想。“强生弱,弱生于强”的矛盾转 化的辩证观念等其三,慎战的战略意识。孙子曰:“兵者,国之大事,死生 之地,存亡之道,不可不察也。”认为战争既是军队生死搏斗的 手段,也是国家存亡攸关的途径,且不可轻率用兵,指出:“故 不尽知用兵之害者,则不知其用兵之利也。”为了取得战争的胜 利,造成优势主动的战场地位,孙武第一次在我国军事学术史上 鲜明地提出了 “兵者,诡道也”、“兵以诈立”的战略原则,在这 一原则的指导下,列举了“诡道十二法”,时值数千年,仍具有 重要的指导和借鉴价值其“慎战”理念归纳为五要素(即道、天、地、将、法), 对五要素的概略比较,基本可以预见战争的胜负端悅其四,主动灵活的战术原则。《作战篇》中指出:“兵闻拙 速,未睹巧之久也。”意思是说:指挥虽拙而求速胜,决不为求 稳妥而旷日持久。提出在条件基本到位的情况下,可速战速决、 出奇制胜;孙子认为防御始终是与进攻联系在一起的;其作战思 想是:“胜兵先胜而后求战,败兵先战而求胜”,为了进行有把握 的决胜战斗,主张“先为不可胜,以待敌之可胜”,“不可胜,守 也;可胜攻也”,强调用兵时的有机转换《虚实篇》中提出了争取作战主动权的原则和方法,所谓 原则,即避实就虚,攻其必救的原则,其方法是“示形”,隐蔽 兵力集中和主动进攻的意图、方向和时机,孙子说:“善战者, 致人而不至于人”,“出其所必趋”,“攻其所不守”,“冲其虚”, “攻其所必救”等,都无处不体现作战灵活性关于战争的机动性,孙子特别强调“因敌制胜”的思想。他 说:“兵无常势,水无常形,能因敌变化而取胜者,谓之神”,要 根据不同的时间、地点、对象的不同采取不同的作战手段和打 法。他要求将帅都必须懂得“途有所不由,军有所不击,城有所 不攻,地有所不争,君命有所不受”,可与不可之间,要独断决 策,战争事态是瞬息万变的,移步移趋,换形走势,均要因敌变 化而为之。只有“善出奇兵者,无穷如天地,不竭如江河者”, 方能取得战机的主动权孙子的军事思想非常丰富,其理论精髓至今还闪耀着我国劳 动人民智慧的光芒,我们可以从字里行间去领略孙子的战争理念 给我们的各种启迪,越是细品、越有收获;当然孙子思想产生于 2000多年的春秋时代,不可避免的存在一些封建糟粕,如贬低士 兵、过分夸大将帅作用等,正确的态度是取其精华,去其糟粕 为要。

- 《吴起兵法》吴起其人:战国前期的军事家,卫国(战国时沦为魏国 的附属)曹氏(今山东曹县北)人,约生于公元前440年(周考 王元年),卒于前381年(周安王二十一年),初拜曾参为师,研 读兵法,任鲁将期间曾大败齐军,后投奔李悝(魏国人)门下, 由李推荐被魏文侯任命为大将,曾统兵破秦,被文侯任命为西河 守,以拒秦韩;文侯死,遭陷#,逃奔楚国,初为宛(今河南南 阳)守,不久补任为令尹(掌管军政大权),辅佐楚悼王变法,促进了楚国的强大;楚悼王死后,被旧贵族叛军乱箭射死;据相 关历史资料记载:吴起除著有(《吴起兵法》)外,还撰有《吴越 玉帐阴符》(三卷)、《吴起教战法》等兵书,可惜均已亡佚吴起其书——《吴起兵法》。吴子一书在战国时已很流 行,据《汉书艺文志》著录此书共48篇,《隋书•经籍志》、 《新唐书•艺文志》、《通志•艺文志》作1卷,宋晁公武《郡斋 读书志》、陈振孙《直斋书录解题》、《宋史•艺文志》、《文献通 考•经籍考》均著录为3卷;现存吴子仅有6篇,即图国、料敌、 强兵、论将、应变、励士等《吴子兵法》现存最早的刊本是南宋孝宗、光宗年间刻印的 《武经七书》本,后世众多版本大都源于此本。其他较重要的版 本有:明吴勉学刊《二十子》本,翁氏刊《武学经传三种》本清孙星衍《平津馆丛书》本,乾隆《四库全书》本,《四部 丛刊》本重要的注释本有:宋施子美《施氏七书讲义》本;明刘寅 《武经直解》本,朱墉《武经七书汇解》本,1986年解放军出版 社《吴子浅说》本和《武经七书注释》本等《吴子兵法》军事思想。吴子既是一位著名的军事家, 更是一位政治家,史学家认为,作为军事家可与孙武齐名,作为 政治家可与商缺并举,他的军事思想渗透着治国的政治见解,无 处不体现政治家的高瞻远瞩,对当今处理国际、国内军事战略之 策略均具有重要的参考价值。

其一,倡导文治和武备相兼的战略思想。吴子主张治国要讲 政治,又要讲军事,两者都不能偏废。文治的核心就是要“国 和”(即国内君臣与民众、国家和军队的意志高度统一),“军和” (即军队内部的团结),阵和(临阵的整齐划一),“战和”(战斗 行动的协调),这“四和”是治军治国之本;要“四和”就得要 “四德”,以“四德”(即道、义、礼、仁)引导和鞭策国民,“绥 • 142 • 之以道,理之以义,动之以礼,抚之以仁”,达到全国上下的精 诚团结和高度的协调统一是强国之上策“武备”除了要有精良的兵器装备外,还要有训练有素的精 锐的“简募良才,聚众练锐”的部队,更应教育这支部队“教之 以礼,励之以义”,成为“安集吏民”的典型,只有这样才能 “战必胜,攻必取'“武备”也包含有攻守二义。攻“可以屠城”,守“可以决 围”,强调有备无患,侧重防御的战术原则' 其二,审敌虚实、随机应变的作战原则。吴起在继承了孙武 “知己知彼、百战不殆”思想的基础上,进一步阐述了了解和分 析敌情的具体内容和方法,论述了六种情况(仓促间遭遇强敌、敌我寡众、敌拒险坚守、敌断我后路、四面受敌、敌突然进攻) 下的应急方法和胜敌的策略,指出了六种情况的国家,不可轻易 用兵作战;同时吴起还详细列举了 “击之勿疑”的八种情况和 “急击无疑”的十三种情况,把军事理论原则与大量实战情况相 结合,分析归纳成实施细则,纵使在当今军事实战中,仍有重要 的借鉴价值其三,“以治为胜,教戒为先”的治军思想。吴子在6篇论 述章节中治军就有3篇(《即《治兵》、《论将》、《励士》)阐述到 治军的思想和观点,在“治”和“戒”中明确地指出:军队能否 打仗,不全取决于数量的优势,而主要靠其质量。

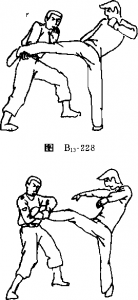

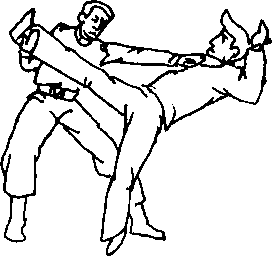

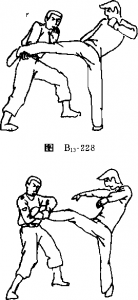

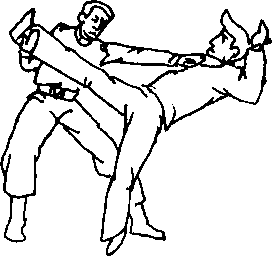

其高质量的标准是:一要有能干的将领;二要有经过严格训 练的、纪律严明的、胆识武功兼备的兵士;三是要有统一的号 令,•四要有严明的纪律;五要有公正的赏罚;尤其重视将帅的品 德和才干、本人自我约束的纪律,强调赏罚是励士的重要手段, 不可忽视“以治为胜”主要包括:法令严明、赏罚有信、纪律严格、训练有素四方面;“教戒 为先”主要指训练要到位,技术战术要过硬;包括军事基础训练:单兵技术、战斗队列、阵法训练和战备行动训练;强调“进 军之道”、“行军之道”、“驻止之道”和“驯养马匹之道”四方 面。“教戒为先”重点谈及将帅的重要性和应具备的素质:勇敢 果断的断事决心、沉着冷静指挥能力、老谋深算的军事预测和身 先士卒战斗技能、爱兵惜才的用人度量等。此乃是保证军事战斗 力的关键因素之一。吴起明确指出:“使贤者居上,不肖者处 下”,必须文武兼备“乃可为将”,刚柔兼具,乃可为帅也六篇中要义是:《图国》讲的是战争观问题;《料敌》是论述 判断敌情,因敌制胜的方法;《应变》是讲处惊应变的方法;《治 兵》、《论将》、《励士》是论述的治为本。戒为先的治军之道,现 存的吴子是一部很有价值的兵书。

- 《司马法》田穰苴其人:有两种说法,一认为是春秋时期齐国大 夫,军事家;二是战国时期的齐将。司马穰苴姓田,名穣苴,是齐国大夫田完的后代,亦是中国 最早的著名军事家之一,因官至齐景公大司马,故后人称司马 穣苴田穣苴,出身低微,然精通天文地理、熟读兵书,精于用 兵,齐景公时期被晏婴推荐为将,率师抵抗晋燕的侵伐,相传, 与监军庄贾相约在次日中午会合,庄贾迟到,穰苴依军法当众斩 杀了监军庄贾,并也斩杀了为庄贾说情的使者,声明大义曰: “将在军,君令有所不受”,严明军纪,使士气大振。穰苴与士卒 同甘共苦,身先士卒,终于大败晋、燕,收复了失地,返师回 朝,被齐景公任命为司马,后因齐贵族鲍、髙、国氏的谗言,退 位,不久病死据史料记载,战国时齐威王命众大夫“追论古者司马兵法” 时,把穣苴的用兵之法也附于其中,定名为《司马穰苴兵法》, 可见《司马法》并非司马穣苴的专著,而是齐国诸臣论述古兵法 的汇编本。田穰苴其书——《司马法》:《司马法》最早著录于《汉 书艺文志》,名《军礼司马法》,共载155篇,《隋书•经籍 志》、《唐书•经籍志》、《宋史•艺文志》均载有三卷五篇;即仁 本、天子之义、定爵、严位、用众。每篇均摘取第一句话作为篇 目。书中论述了统军和作战的经验,指挥的将帅应具备的条件, 也对春秋战国时期的军事制度和作战观点进行了综合论述,是一 部内容极其丰富的军事论著,宋元丰(1078 —1085年)期间,被 神宗将该书列为《武经七书》之一《司马法》现存最早的刊本是南宋孝宗、光宗年间所刻《武 经七书》本,也是较系统和流传最广的刊本,除此以外还有《武 学经传三种》本、《平津馆丛书》本、《四库全书》本、《四部备 要》本。

清代丛书《指海》中收录有:钱熙祚辑《司马法佚文》、《二酉堂丛书》中收录有张澍辑 《司马法佚文》;黄以周辑有《军礼司马法考证》二卷附《司马法 逸文:h王仁俊有《司马法逸文》收在稿本《玉函山房辑佚书续 编》和《经籍佚文》中。今人有田旭东《司马法浅说》,《司马法》的军事思想。其一,文德治军的仁本思想, 是国家安康强大的根本。《司马法》“仁本”篇中明确指出:“以 战为战”,“杀人安人”的义战主张,认为战争是政治的继续,兴 兵作战的目的是为了制止战乱,“除暴安民”,推行“仁政”,就 是倡导仁义,战争要“不违时”、“不加丧”、“不因凶”,“冬夏不 兴师”、“所以兼爱民也”,也就是说任何“战道”,不要造成双方 民众太大的磨难;在政治和战争的关系问题上,强调政治先人为 主及首要地位的观念,认为治理国家首要因素就是政治,而仁、 礼、义、勇、信、智六德是服务于统治法规的、带有强制性约束 力的具体形式,不到万不得已,即《司马法》中五种不能奏效时,不以“兵革”相见仁本思想在确定正义战争的同时,还十分强调“好战必亡” 和“忘战必危”的备战思想,“故国虽大,好战必亡”、“天下虽 安,忘战必危”,这种辩证观点对当今治国之道也具有重要的指 导价值文德和善政观念还强调在国尚礼和在军尚法上,《天子之义》 篇中指出“国容不人军,军容不人国”,意为:治国的一套方法 不能用于管理军队,治军的一套不能用于治国,两者有区别有联 系,然不能相互替代,否则,军人不尚武,民众不礼让;其他在 赏罚分明和仁慈待士等方面均体现着治国、治军的仁本主义 精神。

其二,认为“严束军纪,令行禁止”是治军的法宝,“仁慈 待士,身先士卒”是将士服心的基础。在《司马法》的多数篇章 中均贯穿了治军的理念和观念,他主张治军中以法制教育为主, 以法制纪,以法束身,以严明的纪律严格管理部队和士兵,这是 将帅服主的前提条件,也是部队征战取胜的必备基础因素;司马 穰苴在统军中与将士同甘共苦,亲自察看军士的住宿,与将帅同 吃、同待遇,对有疾之士卒还亲自问医问药,将自己应得的劳赏 全部分给将士,这种同呼吸、共命运的教育统军行动,极大地感 染了将士,贏得了将士的爱戴和信任。再加上赏罚严明,“司” 的部队严整有序,士气旺盛,具有攻无不克的战斗力,将士争勇 赴战,效死从命。

4•《六韬》(相传《六韬》为太公吕尚撰)吕尚其人:吕尚,姜姓,吕氏,字子牙。因辅助周武灭 商夺取天下有功,被武王尊为“师尚文”,封于齐,授以征讨五 侯九伯的特权,地位在各封国之上,故有“太公”之称。吕尚其书——《六韬》:《六韬》是一部著名的古代兵 书。作者与成书年代、争议很大,宋以后,基本认定为战国时期 托吕尚之名而作,其理由有四:一是词意浅近,与商末周时的文体不一'二是与战国时期的诸部兵书(如《尉缭子》、《孙膑兵法》、 《吕氏春秋》、《庄子》、《荀子》等)相比,在思想内容、表达方 式、语言特征方面都极相似,甚至有些语句都完全相同。特别书 中开始杂取儒、道、法、墨等思想,数种思想统一的趋势只能发 生在战国以后三是书中《五音》篇以五行相克来解释五行学说,也与战国 时的阴阳学说相同;书中首次记述有骑兵的战法,这也只能是战 国时情况四是《汉书•艺文志》无“太公六韬”,《隋唐.经籍志》始 载此书,云“周文王师姜望撰”;后《归唐书•经籍志》、《唐书 •艺文志》均著录此书,名“太公六韬”。经史学家考证,认为 《六韬》乃后人假托太公之作,并不是周初太公所撰现存《六韬》共分六卷二十篇,近20万字;主要论说解决 战争问题的六种韬略;“韬”,原为“弓套”,即“弓衣”,包含有 深藏不露之意,故由此引申为谋略之意。“文韬”主要讲治国安 民的政治策略,深刻地阐述了爱国、上贤、择人、行政的政治措 施,还论述了君臣贤善、亲合是强国之本的重要治国之法;“武 韬”主要讲的是对敌斗争的策略,强调慎战和先谋而战,要察明 敌情、看准时机、伏则隐避、触发快捷,致敌于死命;并详细介 绍了不战而屈人之兵的具体谋略。“龙韬”主要讲军队建制,将 帅选用和军事指挥的韬略。包括统帅部队的编成、选将、立将的 方法,将威的树立、秘密通讯的手段、如何造成有利的态势、怎 样兵农合一、预见胜负等问题。“虎韬”主要讲的是各种武器装 备的运用和进攻战术的指导原则,对突围、渡河、迂回、伏击、 围攻城邑和反伏击、火攻等各种战斗形式和作战原则进行了阐 述。“豹韬”主要讲特种地形下的作战原则,即在森林地、山地、 江河和险阻地形的战法,以及抗击敌人突然袭击、夜间偷袭、以 少击众、以弱击强的作战方法。“犬韬”主要讲各种兵种如何配 合协同作战的韬略,即车兵、骑兵、步兵的性能、战法、阵法等 配合的原则和技巧,及其集中、约期合战、选士和训练等问题。

从全书来看,一、二卷主要阐述的是战略问题,三、四、 五、六卷主要论述的是战术问题;《六韬》的问世,标志着我国 先秦军事思想的进一步发展和成熟《六韬》的版本源流较为复杂,互有差异,现存版本可归纳 为4种情况一是竹简本,即山东临沂银雀山汉墓出土的《六韬》残简和 河北定县出土的《太公》残简三是《群书治要》本,只有五韬,无豹韬,此为唐魏征给太 宗编的摘要本四是《武经七书》本,初刻于北宋元丰三年(即1080年), 现存有南宋孝宗、光宗年间的刊本,藏日本静嘉堂文库,国内有 其影印本即《续古逸丛书》本,明清以来的丛书本、注释本、白 文本大都属于这个系统今有解放军出版社出版的《武经七书注释》本和《六韬浅 说》本关于《六韬》的篇目,《汉书•艺文志》著录有八十五篇, 今存宋刻本《武经七书》只有六十篇,有些内容在反复流传中失 传,或为宋朝廷颁定“武经”时删掉《六韬》的军事思想。其一,提出了“禁暴乱、止奢侈”的政权观。“禁暴乱”是 针对民众而言。认为政治腐败、君臣、宦官的奢侈乃是引起暴乱 的根本原因,同时指出:要夺取天下,或者说要巩固政权,必须 要下要爱民、上要任贤;要公正节操、忠正守法、俭朴廉洁、慰 勉农桑;要严明法纪,赏罚分明,只有这样,才能收揽人心,永 葆政权,真乃“同天下之利者得天下也”其二,认为军事战争是国力和人心向背的较量,重视战争之前的物质和精神准备是取胜的前提条件。《文钼•六守》曰:“农 一其乡则谷足、工一其乡则器足、商一其乡则货足。”指出国家 要富强,就必须大力发展农工商,以充实财力;《文韬•文师》 曰:“仁之所在,天下归之”,与孟子“得其民,得其心,斯得天 下”是完全相通的,意思是说,施仁政以使人心归向,两者兼 施,这是战争胜负的根本。

其三,建设军队的实施方案具有精妙和独创的特点。《六韬》 要求建立严密的指挥系统,严格的选将制度;要有严密的训练编 组和具体的训练方法。书中所论的股肱羽翼72人的参谋机制; 一人学战,教成以推十人、百人乃至三军之众的教战之法;考核 将帅的“八征”、“三胜”之法;利用阴符、阴书通讯联络的保密 措施等,在我国军事史上均具有重要的开创性作用,占有特殊的 地位其四,战略战术体系全面、特色突出。《六韬》对战略、战 术的论述,可说是全书中最具特色的部分。关于战略的指导,作 者主张要有高明的决策,集中统一的战略指挥,巧妙地战略伪 装,成功的战略行动,适机的把握战机,正确的选择战略方向 等。认为因时、因势、因对手的强弱众寡决定战略方针和原则是 取得先期胜利和优势的关键;在战术上特别强调充分发挥将帅和 兵卒的主观能动作用的重要性,在形势的估量、作战原则、方法 的选择上要慎重和精细。卷中还提出了“全胜不斗,大兵无创” 的“全胜”思想和十二节备、乃成“武事”的“文伐”思想。这 种利用政治、经济、外交手段实现政治目的战略思想,较之《孙 子兵法》,更有全面、精妙之处。卷中还明确指出“伐谋”、“伐 交”和“伐兵”是有机联系的,在制定战略时,既要希望“兵不 血刃,而敌降服”,又要立足于战场上的胜利,这种设想,对后 世军事与政治伐谋的辩证关系的理论建设具有重要的指导价值。

《尉缭子》(相传战国尉缭撰)尉缭其人:尉缭其人生卒年代和生平事迹不详,争议颇多,有的说是梁惠王时的隐士,有的说是秦始皇时的大梁人,还 有说是齐国人,辩证推论,以魏国大梁人为可靠,其理由有四: 一是:《尉缭子》开篇就点明是“梁惠王问尉缭子曰”,如果 是秦始皇,偏要说成梁惠王问对?从任何一种情况讲,都无从 解释二是:从书中通篇强调重农、修号令、明刑贵、图变法等强 国之策来议,正符合当时魏国之情;三是:在《史记•秦始皇本纪》中提及的那位大梁人尉缭的 某些治国的要略,在《尉缭子》卷中没有任何反映四是:《尉缭子》卷中二次提及“吴起与秦战”的言语,而 且赞称吴起之雄,贬低秦皇,如果真是秦时尉缭子那就犯忌了

- 尉缭其书——《尉缭子》:据《史记》载:“惠王数被于 军旅,卑礼厚帑以招贤者。邹衍,淳于髡,孟轲皆至梁。”可能 就是在这次招贤中,尉缭子被选见梁惠王,此书就是二人谈军国 之道和用兵之法的记载;其成书年代也可能就是梁惠王在位时 期,即公元前369—319年的50年间因此书作者尉缭子本人缺乏史书记载,故自南宋陈振孙提出 之先秦兵书后,明清大都认为是伪书,1972年《尉缭子》残简在 银雀山西汉前期墓葬中出土,内容与今传本基本相同,从不忌避 “黄帝”名讳及篆体风格犹存等现象看,说明抄写于秦汉,成书 年代类似由战国时人整理写定《尉繚子》自汉以后,历代均有著录,然在卷、篇数上都不 甚相同,有五卷、六卷之分,有三十二、二十九、二十四、三十 一篇之别,原因多种,今存传世本共五卷二十四篇,一万余字, 其篇目是:天官、兵谈、制谈、战威、攻权、守权、十二陵、武议、将 理、厚官、治本、战权、重刑令、伍制令、分塞令、束伍令、经 卒令、勤卒令、将令、踵军令、兵教上、兵教下、兵令上、兵 令下《尉缭子》最早的版本应是银雀山西汉墓出土的竹简,可惜 不是完幅;现存最早的刊本是南宋孝宗、光宗年间刊行的《武经 七书》本,后世众多丛书均源于此本如《尉缭子注释》上海古籍出版社,1978年版,《尉缭子校 注》中州书画社,1982年出版,《竹简帛书论文集•尉缭子校 证》,中华书局,1982年出版,《武经七书注释•尉缭子》,解放 军出版社,1986年出版,《尉缭子浅说》,关于《尉緣子》一书归属兵家和杂家问题,一段时间争议不 休,其原因是由于《汉书•艺文志》的著录引起的,即该书著录 有杂家《尉缭》29篇,兵家《尉缭》31篇,而现在仅有一种问 世,故产生了困惑不解,争议也就不可避免。

- 《尉療子》的军事思想。其一,论述了政治与军事的主从关系。首先作者认为:不论 “王者伐暴乱”,或称犋立威,必须要用战争解决问题,也就是强 大的军事力量是强国之基础;而政治又是军事力量强大的根本保 证。故在《兵令上》篇说:“兵者,以武为植,以文为种。’武为 表,文为里。”意思是说只有国治(即政治)才会有兵治(军 事)尉療还提出了 “农战”和“法制”的主张,认为“农”是富 国的基础,“法”是国治的保障,以农耕为治国之本,才能国富 民强,军事亦强也。其二,论述了战争的胜负唯在“人事”,而不在“天官”。古 代兵家大都附会于天人相应之说,认为“成事在天,谋事在人”, 往往把战争的成败归于天命,尉缭却提出了 “天官不若人事”的 观点,书中用无可辩驳的事例论证了战争的胜负唯“人事而已”。 天官不可信,成事全在于人谋。在《武议》篇中再次强调说: “天时不如地利,地利不如人和。圣人所贵,人事而已。”这种进 步的认识论观点,在先秦兵书中是独具特色的其三,主张“慎战”和战役实施的迅猛性。《尉缭子•攻谋》 中曰“权敌审将而在举兵”,“权敌”就是兵法中的“料敌”、“知 彼”,只有了解敌方的情况才能做到有的放矢,战则必胜•,“审 将”就是要慎重选择领兵指挥的将帅,将帅的才干、能力和道德 修养、作风与战争的胜负有直接的关系;“权敌审将”后,还要 在整军、统军、安民、胜敌的权术和谋略、战术问题上进行全面 考虑,极力反对“怒而兴师”。《兵谈》曰:“患在百里之内,不 起一日之师,患在千里之内,不起一月之师;患在四海之内,不 起一岁之师。”这种“慎战”的思想高于孙、吴,并且有所创新 和发展。

在战役实施问题上强调战术上的“先发制人”和“后发先 制”并举,主张果断决策,机智应变;战略上强调召之即聚,聚 之即进,要迅速集结,快速推进,方可应付各种外敌的袭击, “故凡集兵,千里者旬月,百里者一日”。“卒聚将至,深入其地, 错绝其道,栖其大城之邑,使人登城逼危。”(《攻权》)尉缭在战 役实施中的“迅猛”观点对当今国防建设亦有重要的参考价值其四,尉缭提出的治军十二条正反两方面的经验,对当今 “整军治武”的现代化建设也具有一定的借鉴作用。《尉缭子》一 书,在谈政言兵的诸多观点上有许多宝贵的经验,限于历史条 件,有些观点是不可认同和推崇的。如《兵令下》中的血腥杀屠 的定军心的思想,是应予以批判和摒弃的。在学习过程中,我们 要“取其精华,去其糟粕”,历史的辩证的客观分析,合理吸收 和借鉴,这样才不会迷失方向,取得真正的学习实效性。《三略》(旧题黄石公撰)其人:黄石公即为圯上老人。传说张良兵败后,逃至下 邳(今江苏睢宁北),遇老人于圯(桥)上,他先侮辱张良,后 授以《太公兵法》并说

:“读此则为王者师矣。后十年兴,十三 年孺子见我济北,毂城山下黄石即我矣。遂去,不复见。十年 后,陈胜起义,张良聚众归刘邦,随刘邦打天下,建立西汉王 152 朝。十三年后,张良随汉高祖刘邦过济北,果在毂城山下得黄 石。良死,遂与石并葬。”(见《史记•留侯世家》)。其书——《三略》:《三略》亦称《黄石公三略》,相传 其书为太公姜尚所撰,后经黄石公推演授予张良,故旧题黄石公 撰;《隋书经籍志》云“下邳神人撰”。经学家推断,此者可能 是西汉晚期一位通晓军事、熟谙张良事迹的隐士,托黄石公之名 撰写的。

《三略》是以军事的政治谋略为主要内容的专题兵书,所谓 《三略》,即上、中、下三卷韬略上略篇“设礼赏、别奸雄、著成败”,论述了以收揽人心为 中心,以“任贤擒敌”为宗旨的治国统军的战略思想和方法,这 种战略思想的特点是重政治、尤重“人心”中略篇主要通过“差德行,审权变”,论述了君主统众驭将 的基本谋略,并且强调因时、因势而治的重要性下略篇的主要内容是“陈道德、察安危,明贼贤之咎”的 “人政”思想,政治是以人的道德仁义礼为本,强调得心为上; 军事上主张“释远谋近”,以义殊不义,此种人治思想是儒道释 的综合体,具有自身独立的体系《三略》最早训本是南宋孝宗、光宗年间所刻《武经七书》 本,后世的影刊丛书本也多以此为底本。注释本比较重要的有:宋施子美讲义本、明刘寅直解本、清朱墉汇解本等。

另有许保林著的解放军出版社1986年版的《武经七书》注 释本,《黄石公三略浅说》等《三略》的军事思想其一,“爱民”、“抚民”的“重民’’思想是治国治军之本。 重视人民群众在战争中的作用,是《三略》军事思想的核心,指 出:“英雄者,国之干;庶民者,国之本。得其干、收其本,则 政行而无怨。”倡导以道、德、仁、义、礼为治国之本,要求得 民心为上策,选贤才为明君,作者列举了二十种不同的人,提出了 20种措施,使“差者得其佑,恶者受其诛”在军事上,强调战争要从“保民”的目的出发,“兴师之国, 务先隆恩,攻取之国,务先养民”。对兵卒在战争中的决定作用 也作了客观的肯定,“三军为一心则全胜可全”,认为民众和兵卒 是贏得战争胜利的根本,“重民”思想也就是治国之最优选择其二,辩证的军事战争观。《三略》认为,战争“变动无 常”,要“因敌转化,不为事先,动而辄随”。其战略战术要因势 而变,做到切合实际有的放矢;作者在对战争力量强弱、柔刚的 转化问题上,在论述将与众、军与政的关系问题上,在宏观上对 军事与政治的互配问题及战争与经济的论述上,都具有朴素的辩 证法的思想,不乏是有哲理的真知灼见,是一部具有较大影响的 古代兵书精品之作《李卫公问对》(旧题唐李靖撰)李靖其人:唐初重要的将领,著名的军事家,字药师, 京兆三原(今陕西三原北)人,李靖为唐初政权的巩固和疆土的 开拓累建战功,与当时的李勣同封“英卫”二公,贞观23年 (649年)病卒,享年79岁李靖从小聪明机灵,在初展文才武略时,被母舅韩擒虎赏识 进入军界,后随李世民转战南北,充分展示了自己的军事才华, 其用兵之神,料敌之准,决策果断实效,堪称唐初将帅之最;此 书就是李靖军事谋略的总结李靖其书——《李卫公问对》:《李卫公问对》即《唐太 宗李卫公问对》(以下简称《问对》)。《问对》当系唐太宗李世民 与卫国公李靖多次谈兵的言论辑录,涉及内容广泛,包括军制、 阵法、训练、边防等诸问题,但中心内容是讨论作战指挥问题《问对》是古代一部著名的兵书,分上、中、下三卷,一万 余字,北宋时列为《武经七书》之一。关于《问对》的作者问 题,北宋陈师道、何蓮断定是当时人阮逸伪撰。其实,北宋初年 即有《问对》的不同版本、注本,陈、何之说不足为训《问对》是一部形式上别具一格的兵书,它以问答式的体裁、 旁征博引,对战争的相关或不关联的问题进行了广泛的自由评说 和讨论,是古代兵家著述和文人对军事笔录的传统模式的代表 作,以98次问对结构全书,别有特点,开创了史论结合研究的 军事先河。

- 《问对》的军事思想该书从奇正、虚实、主客、攻守等几方面进行议论,着重探 讨了争取作战主动权的问题,内容广泛,立论新颖,其主要方 面是:其一,认为奇正用兵就是正确的用兵和灵活的应变战术的结 合。《问对》认为奇正命题源于古代五军阵(东、南、西、北、 中五军),指出“数起于五而终于八”,要正兵变为“奇兵”,即 位于五军阵地的“正兵”,向位于“闲地”实施机动出击即变为 “奇兵”,这样五阵就变为八阵也。作者的本意是:正确的使用兵 力加上灵活的变换战术是奇正战术的本质特征。《问对》还把奇 正同虚实、示形、分合等结合起来,要求“避实”、“击虚”,使 “敌势常虚,我势常实”。要善于利用示形、制造假象,隐蔽奇正 之变化。“分合”主要论述的是集中和分散用兵的原则和方法, “兵教,则以合为奇,合,则以教为奇。”奇正的目的就是争取战 争的主动权其二,认为攻守均是争取胜利的不可分割的两个方面。认为 “攻是守之机,守是攻之策”,两者互为依存,不可分割;主张进 攻时,不仅要“攻其城,击其阵”,还要攻敌之心,摧敌之意志; 防御肘,不能单纯的守其阵,“完其壁”,还要把保其士气放在首 位,制造空隙乘敌之不备而攻之其三,在对军事训练和管理教育的重要性、阵法布列、古代 军制、兵学源流等问题上也进行了深人的探讨。认为将帅要通晓 兵法,要加强军事管理和训练,训练要循循善诱,循序渐进,要 区别对待;在其他阵法、军制、兵学源流等诸方面所开展的讨论,更丰富和发展了古代兵学的军事理论《问对》在中国军事学史上占有一定重要的地位,明代郑瑗 在《井观琐言》中评价说:“兴废得失,事宜情实,兵家术法, 灿然毕举,皆可垂范将来。

浏览787次