有一位作家曾说过:“人的尊严是一种高度和一种质量,再 不起眼的人有了这种高度和这种质量,就能面对权贵不卑不亢, 面对不义之财不馋不贪,面对不公之事不忍不避。”

李小龙也曾说:“一个人有了自尊心,他才可以明确地去 '指导’自己向正确的道路迈进。因此,人应该不断地维持自 己的尊严,尊严可以发掘自己的潜能,和促进自己的工作效 果。不但这样,我们每天要重复估计自己的潜能,看看是否有 所增加。”

“有时,尊严是不容易得到的,为了某些利益,可能会抛弃 一切尊严;或为了虚名,尊严也不顾了。总括地说,世人一般所 热心的是沽名钓誉。”

李小龙有着强烈的民族自尊心,他立志要在美国打出「片天 地,可这并不容易。自从他被日本空手道大师山本冈夫打败后, 他专心学功夫,并发誓报仇。他在咏春拳的基础上加了日本空手 道、柔术、菲律宾功夫甚至击剑技巧,从而打败了自称天下无敌 的威利•杰依,这都源自于他的自尊心,他的尊严……

李小龙认为,没有尊严的人等于失去了生命中不可估量的价 值,曾经有一些没有尊严的卖国贼,他们的软弱无能遭到了世人 的唾骂。

做人不能没有尊严,有时尊严要高于生命。我们身处于强调 自由的社会之中,每个人都希望得到他人的重视、尊重和认可。 尊严是一个人生存的基础,是一个人的生命价值所在,不论何时 都不能放弃。假如一个人有了尊严,也就有了支撑生命与灵魂的 骨架;可假如一个人丧失了尊严,那么这个人就空有一副躯壳, 犹如太阳没有了炽热的光芒,江河没有了豪迈的奔涌,这样的人 也就失去了生命存在的意义。

我们所生活的社会是一个复杂的机器,它很容易让人失去本 色,容易磨光一个人的棱角,只有站直了,虽外圆还能内方,才 不至于成为见利忘义的庸人。我们生为人,无论在任何时候都应 该挺起做人的脊梁。

孟子有云:“求我所必求,为我所必为。当取则取,当舍 则舍,如此而已。”意思也就是说,不要我所不要的东西,不 干我所不干的事。仔细说起来,我所不要的东西,既包括我们 不该要的东西,也包括我们不必要的东西。不该要的东西不 要,如来路不明的不义之财;不必要的东西也不要,如名不副 实的空衔虚誉。不该要不必要的东西,如果要了,人就变成了 外物•的奴隶,本来受人驱遣被人役使的外物便转即控制了我们 自己。

一个人做不可做的事,往往会损害别人,会被千夫所指,会 受制裁。即使不受制裁,稍有良知,也会日不安夜不宁,问心有 愧;良知即便全失,也免不了担惊受怕,饮食难安,夜不成寐。 一个人做不愿做的事,就必须勉强自己,甚至要强迫自己,不能 随心所欲,也无法尽心竭力,虽是举手之劳,也会觉得苦不堪 言。正如罗曼•罗兰说过的这样一句名言:“自私和怯懦的人常 不快乐,因为他们即使保护了自己的利益和安全,却保护不了自 己的品格和自信。”

关于尊严,还有这样一个故事:

1948年,朱自清的胃病越来越重。有一天,朱自清正在家 里躺着,吴睑来到他家,递给他一份抗议美国扶日政策并拒绝取 美援面粉的宣言书。朱自清看了,不说话,只是颤颤地提起笔, 在宣言上签上了自己的名字。不到两个月,朱自清便逝世了。朱 自清的胃病,是必须严格选择食品的,而那时候面粉是不可多得 的好食品。假如他不签字,别人也能理解,可他还是签了。我们 可以想象,朱自清不能忍受食用美国面粉的耻辱,却忍受了病痛 的剧烈折磨,这种选择显示了他对自我尊严的看重。

踏寻着成功者的足迹,我们为他们的气节而折服,被他们的 精神所感动。一股正气,可贯长虹,不苟且,不虚饰,不贪.恋荣 华富贵,不惧怕权势强力,不以全身而偷生,不为五斗米而折 腰,这就是气节;知正道而持行不怠,守本性而遗世独立,行侠 仗义,依理遵道,这就是操守。

做人要有傲骨,要看重自己的尊严,要挺起自己的脊梁。李 小龙认为,一个人的尊严,除了需要他人的尊重与维护外,最需 要的是自己用坚定的信念及风骨甚至以生命来维护和捍卫。只有 你懂得尊重自己,拥有独立的人格,别人才会尊重你;只要我们 能够省察内悟自己的言行,是否有悖于正直的品格,及时改正不 足,挺起做人的脊梁,那么,即使你是贫穷、孤独的,可你的内 心也依然会有一份追求与和谐。

总之,一个人要是有了傲骨,才真正有了人样,因为那傲骨 会让人再也无法卑躬屈膝,才能让人顶天立地,富贵不淫,威武 不屈。

好机会一次就够

莎士比亚曾经说过:“人间万事都有一个涨潮时刻,如果把 握住潮头,就会领你走向好运。”如果你明白了 “看准时机”的 全部重要意义,你就朝着获得这种能力迈出了第一步。

在日常生活中,我们经常可以看到,有的人因为抓住了机遇 而“柳暗花明又一村”,摘取了成功的桂冠;有的人却与机遇擦 肩而过,还在“山穷水尽疑无路”,甚至为错过机遇抱憾终生。 可见,机遇对于成功者来说是多么宝贵啊!

在美国,李小龙与电影无缘,在很大程度上可以说是中国人 与电影无缘的缘故。尽管20世纪30年代,中国的电影已经是处 于辉煌时期,出品的影片已达到相当艺术化的高度;尽管自20 世纪50年代起,香港的影业以惊人的速度发展,成为东方影都, 并在相当程度上遏制了西方电影的冲击,但是这一切,美国人皆 抱着无视的态度。其实,个人的发展需要的是机会,而机会对于 有眼光的人来说,一次也就够了。李小龙来到美国,一直跟电影 无缘,却又一直忘不掉电影。

在很多时候,机会总是潜伏在人的身边。1964年8月,李 小龙参加了一次名为“长堤”的空手道大赛。当时李小龙是受 发起人严镜海的朋友艾得•帕克的邀请前去表演。李小龙在大赛 开幕式上表演的功夫,动作非常快,令人目不暇接。艾得•帕克 用摄像机拍下了李小龙的精彩表演。后来这段录像给一位好莱坞 出色的发型设计师塞柏林看见了,他决定向他认识的制片人和导 演推荐李小龙。有一天,“20世纪福克斯”的一名制片人到塞柏

林那里让他做发型,塞柏林趁机用“东方少年影帝”的名号向 他推荐了李小龙。而那位制片人刚好筹拍了一套电视剧,需要一 位亚洲演员。制片人看了李小龙的表演摄像,十分欣赏李小龙的 表演,通过试镜以后,便和李小龙签了约。后来,这个影片被福 克斯公司取消了,作为替代,李小龙于是在电视剧《青蜂侠》 中出任“加藤” 一角。

《青蜂侠》讲的是一个神秘的救世侠客的故事。《青蜂侠》 陆续播出,并没有引起很大的轰动。但是饰演加藤的李小龙,却 越来越受观众的青睐,他英俊灵敏,身手不凡,在剧中的表现远 胜于饰主角青蜂侠的威廉士一筹。

当时,美国一家电影杂志分析了李小龙为什么能够喧宾夺 主,抢去威廉士的风头,其原因包括:

第一,李小龙的演技确实突出,看得出他不是个初出茅庐的 新手。

第二,《青蜂侠》电视剧中的武打镜头,一部分采用了中国 的“功夫”技巧,在屏幕上,使西方观众大开眼界,李小龙使 出中国功夫,确实令人叹为观止。

第三,李小龙来自中国,那是个历史悠久的文明古国,中国 人有其深厚的文化本质,同时又有一股令西方人看来感觉迷惑的 清新神秘气息。

李小龙虽获得观众和传媒的赞赏,但是,他们对电视剧本身 却不看好。为此,李小龙谈了他自己的看法:“《青蜂侠》之所 以不大成功,主要是剧作的态度太严肃了,有时实在该轻松些, 但整个剧作自始至终都板起面孔来说教。”

李小龙终于取得了可喜的成就。正可谓,天下大势,顺之

者昌,逆之者亡。能审时度势,能抓住机遇是一个人最重要的 素质。机遇来了,或许很多人都能发现,但是,机遇并不是每 个人都能抓住。成功者并非天生就有把握机遇的能力,他们只 不过是在平时多留心、多观察、多思考,并且具备了一定的 能力。

一个人想有所成就的方法就是抓住生活中的每一次机遇。并 非只有等到你有了金钱和地位时才可以享受生活。一次次地错过 机遇,将推迟实现自己的梦想,这不仅使自己失去了现在的乐 趣,还将阻碍未来幸福向我们迈进的脚步。

在很多时候,机遇就像阳光雨露一样,会挥洒到每一个人的 身边,不存在厚此薄彼的问题,关键是一个人面对机遇的时候, 能不能真正把握住它。在能够把握机遇并且充分地利用机遇的人 那里,机遇随时都有可能会出现,他们对机遇就像有经验的船夫 利用风一样,两者之间似乎有一种默契;而在对机遇毫无知觉也 不会很好地利用机遇的人那里,即便机遇来到眼前,他也不能及 时地抓住,而是往往让机会白白地失去。

其实,只有懒惰的人才总是抱怨自己没有机会,抱怨自己没 有时间。勤劳的人永远在孜孜不倦地工作着、努力着,有头脑的 人能够从琐碎的小事中寻找出机会,而粗心大意的人却轻易地让 机会从眼前飞走了。对于有心人来说,每一个他们遇到的人,每 一天生活的场景,都是一个机会,都会在他们的知识宝库里增添 一些有用的知识,从而提高自己把握机会的能力,长此以往,必 定会做出一番不平凡的事情来。

排除旧观念.不断接受新事物

“水随器而圆,人随水则变通。”在人类前进的历史长河中, 社会发展日新月异,实践告诉人们:无论是思想还是行为上的停 滞不前,其最终结果都会是被历史无情地淘汰。不断突破旧有思 维才能产生新的思路,才可以带来与众不同的胜利局面。

李小龙很喜欢跟友人谈中国的禅。他说的最多的一则禅学公 案——“茶杯的价值就在于它的空”。

李小龙用一种平缓的语气说:“有一次,一名学者拜访一位 禅师,想请教禅宗的奥秘。当禅师与他讲解时,这名学者频频点 头,说:.’对,是这样的,我也知道。’那位禅师停下讲解,为 学者斟茶。杯子满了,禅师还不停地斟,茶溢了出来。学者叫 道:'不要斟了,茶已经满了。'禅师说:’你如果不先把自己的 茶杯倒空,又怎能品尝我的茶呢?'这名学者不由汗颜。”

李小龙曾说:“禅师的意思再简单不过,说那名学者:你不 将自己固有的观念去掉,如何接受我的禅呢?其实那位禅师讲解 的并非禅,禅只可意会,不可言传。”

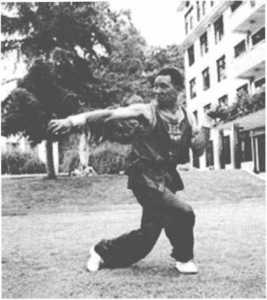

李小龙在求知方面如这位禅师所喻示的,排除自己旧的观 念,而不断接受新的东西。通常情况下,影迷们只知他是个功夫 大师,而不知他是个渊博的学问杂家。

《龙争虎斗》影片的美方制片人弗烈德•温布杜尔回忆道: “有一天晚上,我与李小龙和加州参议员约翰邓尼在洛杉矶共进 晚餐,席间谈到了中国拳与西洋拳谁优谁劣的问题。李小龙这时 透露他曾读过约翰邓尼父亲格连邓尼所写的两本书。席上的客人 与我,谁也不知道有这些书。约翰邓尼随即充满惊异地对他说, 你是世界上唯一知道我父亲写过那两本书的人。”

这就是李小龙。他能谈禅、伊斯兰教、基督教,诸如此类。 他不信神,但是他的精神上很有禅味。

弗烈德•温布杜尔认为知识对一名演员的作用是无形而且深 远的,季小龙电影为什么这般独具魅力,因为他以深厚的哲学为 底蕴。

他说:“我从来没有看到任何人有李小龙那样巨大的精力和 魄力,这正是他在银幕上使观众大吃一惊,以及即使在他于香港 拍得比较粗糙的电影里,也会使人感到超人力量的原因。这种生 命力是令人惊愕的。”

在很多时候,一个人新的观念、好的主意,往往来自拦腰截 断那些因墨守成规而形成习惯的思维疆界。人的可贵之处在于创 造性的思维。一个有所作为的人只有通过有所创造,为人类作出 自己的贡献,才能体会到人生的真正价值和真正幸福。

假如一个人盲目地跟随前人,依赖于现成的结论,将永远趋 于落后的地位。只有勇于突破,想别人所没想到的方法,才能走 到别人的前面。

在很多时候,常规一直是被众多人认定的“权威”,然而, 能够赢得精彩人生、创造辉煌事业的人恰恰只是少数违反常规的 人。曾经有一位社会学者调查后得出结论:凡是能够打破常规的 人,几乎最终都赢得了成功。

面对目前激烈的竞争社会,每一个人所面对的世界,已不再 是一个故步自封的世界,而是一个不断发展变化的世界。如果一 个人不能不断创新、持续改进,就会逐渐衰退。在社会各个领

域,赢家往往是那些具有创新精神的人;而拒绝改变和创新,就 意味着注定将被淘汰。所以,现代社会必须不断寻求新的经济增 长点和新的发展机遇,才能在竞争中屹立不倒;一个人不但不能 抗拒和阻挠创新,相反还应该成为创新的推动者。只有以变应 变、不断创新,才能使个人不断前进。

当然,在进行创新的时候,一定需要你推翻一些现有的东 西,也会遇到一些棘手的问题;然而,只有突破才会有更好的发 展,你完全没有必要为此感到惧怕,不要把创新认为是与自己无 关的高深莫测的、困难的事情。

其实,能够接受新事物是每个人与生俱来的能力,只看你能 不能更好地运用它。只要你充分发挥自己的创造力,并认真完 善,勇于创新,你就能比自己想象的做得更好;而且,在创新的 过程中,你还能积累更多的工作经验,也能提升自己的工作技 能,更有助于培养自己不满足于现状、勇于进取的精神,从而更 容易在人群中脱颖而出。

除此之外,需要每一个人注意的是,在进行积极创新时,千 万不要物极必反——过分的标新立异是令人生厌的事情。有一些 人为了引起他人的注意,往往创意独特,做出一些与众不同的表 现,不料“聪明反被聪明误”,反而引来了别人的非议。

事实上,无论创新的想法是否被老板接纳,进行得是否顺 利,走出创新这一步的成败得失并非关键,重要的是自己勇于尝 试的精神。

总而言之,排除旧观念是民族进步的灵魂,是国家兴旺发达 的不竭动力。身处于这样的时代,面对新的发展机遇和历史使 命,每一个人都要培养自己创新的精神,在生活和工作之中充分

发挥自己的创造力,打破旧的思维及行为模式,走一条创新之 路。这样,你才能赶上迅速前行的时代列车,使自己成为所在领 域出类拔萃的人。

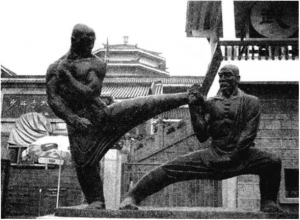

精武门中踢出的国威

中国历史上曾经有不少为国争光的武术高手,他们用自己精 湛的技艺将国外拳手击退,扬我国威,也宣扬了中华武术。在这 些搏击高手当中,李小龙、霍元甲无疑是人们耳熟能详的人物。

李小龙在电视剧《青蜂侠》里饰演主角的助手,即功夫高 手加藤,属第二主角,而且始终戴着面罩。李小龙因为在《青蜂 侠》中的表演而备受关注,好莱坞通过李小龙对中国的武打观念 也有了一些改变,但是李小龙一直没有进入好莱坞影视的主流。 李小龙曾经费尽心力构思了一个功夫题材的电影剧本《无声 箫》,然而,最终由于各种原因却被搁置起来了,李小龙得知最 终的原因在于:不能让一个中国人当主角!李小龙在对好莱坞绝 望的同时,也暗暗发誓:要发扬中国功夫,终有一天我要成为超 级的国际巨星!

正是由于李小龙有过这种经历,因此他在影片中融入了很强 的民族意识。在《精武门》影片中,李小龙一脚踢碎了 “华人 与狗不得入内”的耻辱牌;并把写有“东亚病夫”的纸塞进日 本人的口中。《猛龙过江》中,李小龙大战西洋拳师,把他们一 个个打得落花流水、一败涂地。有人认为,李小龙的电影似乎总 是跟空手道过不去,这或许和他当初在美国的经历有着很密切的 关系。李小龙在影片中充分展示截拳道的魅力,把中国功夫发扬

光大到了世界瞩目的地步。

李小龙,一个原本非常平凡的小人物,在奋斗了许多年后终 于被全世界人民的认可。他和他所扮演的小人物,用自己的功夫 证明了自己的实力,证明了自己的不平凡。

在《精武门》一片中,李小龙在激烈的搏击中,还会发出 独特的吼叫声。据武术行家分析,发力吼叫在打斗中的实际作用 是:其一,发力吼叫可以威慑对手;其二,发力吼叫可以使身体 坚实,以至受到意外打击时也不会过度损伤;其三,发力吼叫可 以借此激发体内的“气”,和外在的力相结合,也就是说容易使 力量爆发出来。

“狮吼虎啸”是武侠小说家常常形容武士叫喊的字眼。人们 在观看比武搏斗和体育竞技时,也往往能听到对手和选手气冲霄 汉的高喊咆哮。

然而,银幕中的李小龙,发力之声与众不同,像猫叫,或像 鸟类攻敌时的激啼。这种声音,是邹文怀提议的、李小龙参与设 计的。目的就是要与众不同,显出李小龙带有鲜明个性的银幕形 象。一开始,观众愕然而且有些反感,但是很快就习惯了,并且 欣赏起来。因为在声音的背后,是力量的雷霆爆发以及排山倒海 的攻势。

据李小龙的亲友及弟子后来回忆说,李小龙在比武搏击的过 程中,从来没有发出过类似的鸟啼猫叫。在练功的时候,李小龙 往往是保持平静,偶尔也喊出一些明确具体的字眼。

《精武门》的公映盛况空前。最初两星期的票房收入已达 400万港币,比《唐山大兄》的19天的总收入高出五十多万。 香港盘纸在显著位置用大标题报道这一新闻,有记者称:“这些 影迷们简直是疯了!”

有位评论家分析《精武门》为何造成轰动的原因,说《精 武门》影片迎合了中国人的民族感情,中国在历史上备受日本的 欺辱,而李小龙则为中国的观众宣泄了压抑已久的怨愤。

在美国,《精武门》影片首轮上映就引起轰动。所有的唐人 街影院都上映李小龙的《精武门》,在白人居住区的影院,此片 也颇受欢迎。《精武门》与《唐山大兄》合加一起,取得600万 美元的巨额收入。这是港产影片首次在美国引起这么大的反响, 为今后港产影片走进美国打下良好的基础。

在新加坡,《精武门》门票时时告罄,影院通常挂出“满 座”的告示。炒票的黄牛党大发其财,把15元的票炒到27元。 在首映场过后,反响犹如核爆炸,致使第二天,成千上万的影迷 涌向电影院,造成严重的交通阻塞。当局被迫宣布《精武门》 停映一星期,待重新部署后,影片才刚刚重映。一部影片引起交 通阻塞,这在新加坡历史上唯一的一次。

在菲律宾,《精武门》在影院连续上映了长达6个月,打破 当地所有影片的纪录,使得港产影片声誉陡增,掀起了香港电影 热,发行商竞相购买港产电影的版权。最终,菲律宾颁布了限制 进口影片的政策,以维护本国的民族电影。

然而,最令人感到意外的是,带有强烈的反日情绪的《精武 门》,竟然在日本反响特别好。日本影迷对李小龙的狂热程度, 并不亚于与李小龙同根的中国影迷。据调查结果表明,在日本放 映的几部李小龙影片中,最受欢迎的竟然是《精武门》。《精武 门》的拍摄,邀请了几位日本空手道高手参加,但是他们无一例 外在片中成为李小龙拳脚下的败将。我们不难发现,李小龙影片

的魅力,已经不是政治和民族的因素所能禁锢。李小龙在《精武 门》中出色的表演,更显出他与其他港台武打影星的不同之处。

台湾著名作家罗龙治著文是这样分析《精武门》的:

“李小龙一身布衣布鞋,土气十足,却一脚把番邦一个公园 ,华人与狗不得入内'的恶狗拦路的招牌,踢得碎片纷飞。这一 脚的威力,其他自诩为王牌的武侠明星能够踢得出来吗?李小龙 独自去找日本一个武术馆的馆长,说要还他一份'礼物’。说完 就举起他手上的一块大字招牌,上面赫然写着'东亚病夫'四 个字。这四个字的耻辱,就像火焰般地在中国观众的心中燃起, 接着李小龙就在长啸声中,把日本恶霸打得东倒西歪。这一声长 啸,表现了埋藏已久的悲愤与耻辱,其他武侠明星能够吼得出 来吗?”

后来,甄子丹也曾说说:“李小龙是我的偶像,我酷爱他的 电影与武功,敬佩他以艺扬武、弘扬国威的铮铮民族精神,希望 有朝一日像他那样,通过电影把中国武术发扬光大。我自幼随母 亲习练武术,便是由崇拜李小龙而引发的,后来由美国远渡重洋 到北京武术队受训,乃至在香港拍电影,主演电视连续剧《精武 门》等,无一不是深受李小龙的影响,我会沿着他的足迹奋然 前行。”

培养自己的人脉关系

演绎一场真正的死亡游戏

李小龙随着名气愈来愈响,他的脾气也愈来愈大,他以刀威 胁一名秀才,又在电视屏幕中将节目主持人撞倒,继而又将一名 武教头打得人仰马翻。八方受敌,四面楚歌,是什么原因造成这 种景象?李小龙被送往医院急救,大难不死。在《死亡游戏》 中,李小龙独闯七级佛塔,连克七名高手,最后却发现是“死亡 游戏”。最终未完成“死亡游戏”,却上演了一出真正的“死亡 游戏”!

李小龙拍摄《死亡游戏》是受到了日本著名导演黑泽明 《七武士》的启发,加上他本人对佛学有着独到的思考和见解, 因此决定以佛教的七级浮屠为原型,讲述一个武林高手和他的同 伴为了夺宝救人而勇闯高塔的故事。高塔的每一层都有一名代表 不同武术流派的绝顶高手把守,每一位高手都要将闯关者置于死 地。所以,闯关也就成了名副其实的死亡游戏,闯关者每冲上一 层,就有如经历一次死亡。

李小龙与很多天才导演一样,他也是一个思考者,喜欢富有 激情和挑战的工作,不喜欢按部就班的拍摄流程和打斗场面。他 认为,只有当你投入到影片中的时候,你的身体和大脑才会迸发 出超常的潜力。所以,《死亡游戏》在开机的时候,并没有完整 的剧本,只是一个故事雏形,而影片的细节和镜头则需要李小龙 和他的战友们在拍摄的同时来构思和设计。所以,李小龙在拍摄 《死亡游戏》时没有采取传统的拍摄方式,而是先把已经构思好 的许多激烈的打斗场面拍摄下来,其他情节和镜头则等到故事完 善后再陆续补上。

在李小龙死后的第五天,李小龙的遗孀琳达带着一双儿女来 到香港九龙殡仪馆。当时,殡仪馆外的广场上已经积聚了近两万 闻讯赶来吊唁的龙迷。他们静静地等候着,只为见心中偶像最后 一面。在殡仪馆前,数百名的警察严阵以待,唯恐群众因情绪失 控而发生骚乱。

灵堂里挂着巨大的蓝色挽幢,上面写着“艺海星沉,哲人逝 去”,灵堂正中则摆放着李小龙戴着墨镜的巨幅照片。李小龙平 静地躺在棺材里,身上穿着他在《精武英雄》中穿过的唐装, 面色安详。李小龙的遗孀琳达、儿子李国豪、女儿李香凝、哥哥 李忠琛、嫂子林燕妮、好友小麒麟守护在李小龙的灵柩旁,与至 亲垂泪挥别。参加告别仪式的人们一批一批地来到李小龙的遗体 前,与他做最后的告别。

在琳达的要求下,李小龙的遗体运回美国西雅图安葬,李小 龙的坟墓在公墓的绿色的山坡上,墓碑可俯瞰风景优美的华盛顿 湖,环境十分安静。

1973年7月30日,李小龙的亲友们在西雅图市殡仪馆为他 举行了第二次葬礼,与香港的万人送行相比,这次葬礼显得异常 清冷肃穆,琳达的亲人和李小龙生前的好友木村武之、伊诺山 度、史蒂夫•麦昆、詹姆斯•科本、秦彼得等人纷纷到场。

在落葬的时候,李小龙的妻子琳达向丈夫致了最后的挽辞: “小龙他活着的时候,每天都有所创造,他32岁的一生是充 实的。”

李小龙的挚友依诺山度欷嗽道:“世间再难找到这样伟大的 武术家。”

《龙争虎斗》的导演高洛斯赞也感叹道:“我从未见过有人 工作态度如此认真,每一小节,他都力求尽善尽美。”

《功夫》电视剧制片尹韬略感叹道:“他教的不只是拳术的 要旨,更教我们人生的真义。”

华纳公司总裁泰德艾斯利惋惜道:“这是十分令人遗憾的, 李小龙刚刚意识到自己将要获得最大成功时,却飘然仙逝了。我 在悲哀之余想到,他虽然没有来得及登上天梯,但至少是把脚踏 上去了……”

曾经因“印度之行”与李小龙产生过隔阂的詹姆斯•高宾 激动地道:“永别了,我的兄弟,曾与你友好相处是我一生的荣 幸。作为朋友和老师,你使我的肉体、精神和心灵贯通为一。谢 谢你,愿你得到安息。”

俗称“入土为安”,那么,李小龙是否真的应照詹姆斯•高 宾的愿望,“得到安息” 了呢?

李小龙走了,他的墓碑上留下了这样一段文字:

uBRUCE LEE NOV. 27. 1940 JULY. 20. 1973 李振藩

FOUNDER OF JEET KUEN DO”(意思■是:布鲁斯•李

浏览292次