孔子曰:“见义不为,无勇也。”《宋史•欧阳修》记载,见 义勇为,虽机阱在前,触发之不顾。鲁迅先生也指出,我们自古 就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身 求法的人……由此可见,从古至今,见义勇为都是备受推崇的。

李小龙旅美的十多年间,发生过好多起将会载入美国史册的 大事,波及全美,震惊世界:肯尼迪总统遇刺身亡;约翰逊总统 下令轰炸河内,美国深深卷入越战;黑人骚乱及反种族歧视游行 示威;现代嬉皮士运动及大学生裸跑……李小龙缺乏美国青年惯 有的热情,而且也从不参与。他沉湎于武功,是个行走在异邦国 土上的中国现代侠士。

李小龙在美国期间,曾多次遭黑社会的枪手偷袭,但是,李 小龙从不带枪护身,仅仅带双截棍。

李小龙的崇武行为,并未像在香港那样给他带来恶名。他那 时是惹是生非,而现在是见义勇为,镇邪扶弱,颇有侠客之气。 其中,还广泛流传着英雄救美的佳话。

1965年的一天,李小龙去洛杉矶唐人街的一间古旧书店购 书。他觅得一册石印的武籍,倚架翻阅,一下子就迷了进去。

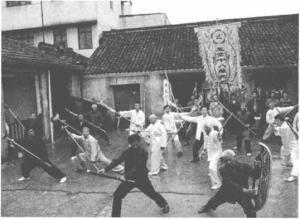

他出得古旧书店,已是华灯初放的时候,在一家中餐馆前, 围着一群人在看热闹。4个歹徒向在餐馆做招待的台湾姑娘索取 地盘钱。台湾姑娘自己交不齐他们所勒索的钱额,给他们拉了出 来。他们当众调戏台湾姑娘,并要台湾姑娘去他们住处陪一夜, 一清百清。这4个歹徒是唐人街的恶少,人们都不敢得罪他们。

李小龙走进圈子,叫他们放开那位台湾姑娘,李小龙问是怎 么一回事,台湾姑娘早已泣不成声。歹徒说:“我们保护了这个 妹仔,她却一个保护费都不肯出,我们拉她去广东会馆(唐人街 是广东籍移民的天下)论个公道。”

李小龙压制住心中的怒火,说:“都是中国来的人,你们还 收什么保护费?快把这个妹仔放了!”歹徒有恃无恐,说:“她 是台湾来的,来我们广东人地盘,就该收她的地盘费!大哥,听 你的口音也是广东人,怎么帮台湾人说话?”李小龙怒喝道: “你们放不放她?”

为首的歹徒扫了李小龙一眼,霍地亮出匕首,旋即,另3个 歹徒也拔出匕首。为首的歹徒丢一下眼神,4个歹徒如恶虎似的 扑向李小龙。

李小龙使出连环飞脚,疾如旋风,只踢了三脚,就把4个歹 徒踢倒在地。最后一脚击中一飞仔的腰,身子飞起来,砸在另一 个飞仔身上,两人同时倒地。

4个歹徒连踢落的匕首都不敢捡,连滚带爬,逃之夭夭。

这时,看热闹的路人中,有人认出李小龙,惊喜地喊他的 名字。

李小龙自从在佛罗里达州唐人街赤手空拳制伏4个持刀歹 徒,勇救华人少女的消息在报纸上刊登之后,李小龙的名字便传 遍了美国,佛罗里达州等电视台也请他表演腿法,中国功夫引起 人们的重视,而他创办的振藩国术馆也逐渐兴旺起来。为了扩大 自己的影响,李小龙经常到各处参加武术比赛,并先后在西雅 图、奥克兰、洛杉矶等地开设武术分馆授徒。国术馆的规模和设 备不断完善,世界上许多显赫的武打明星,如美国空手道冠军罗 礼士等都争着拜他为师,好莱坞的著名电影明星如占士亨宾和史 提夫都是他的门徒。世界拳王阿里也曾登门拜访,与他交流经 验。美国国内各流派的拳师经常聚集在李小龙的武馆切磋武艺, 他的“以武会友”的宗旨收到了预期的效果。

李小龙的这种见义勇为的精神是一种高尚的品质,是一种应 该大力提倡的行为。

目前,我们所生活的社会是经济社会,经济的作用无处不 在,以至于我们的一些道德标准在经济的杠杆下发生了迷失、模 糊,乃至混乱。但是,我们任何人任何时候都应该明辨是非。

让中国功夫席卷世界

通常情况下,一个武术者可以将理论与实践联系到一起已属 不易,能将理论上升到哲理的高度再运用到实践里,更是难上加 难。然而,在李小龙看来,修炼功夫的目的不是致力于击破石块 或木板,他更关心的是用它影响自己的整个思想和生活方式。仅 仅学习某门派或者某人的武术技巧,即使发挥至极限,也不是真 正的搏击。成熟的武者应该能自我达到最深的觉悟,而不是做观

念上的俘虏。假如随着传统模式走,那人就只能生存在传统的阴 影下,了解的只是老套的路子,而不会了解自己本身。

1961年秋季,李小龙进入离西雅图有近百公里的华盛顿州 立大学,学的专业是哲学。

与中国不同,当时在美国,热门专业是医科、法律、商科以 及随市场变化而走俏的学科,这些专业的毕业生,就业易,收入 高。美国人讲究实用,而兴趣则排其次。哲学在美国从没有形成 热门,美国人不像德国人是个忱于思考的民族。

那么,李小龙为什么选择就业面狭窄的哲学专业呢?哲学是 沉思者的精髓,与生龙活虎的他应属无缘。然而,熟悉李小龙的 人,都会发现他性格的两个极端,极动与极静。于是,极动,他 选择了武功;极静,他执迷于哲学。李忠琛对弟弟的选择一点也 不觉意外,他说:“他从小就会一个人独处呆想,起初大家都以 为他是病了,后来才知他在想事情,却不知他想些什么古怪事 情。他学哲学,可以把他那些想不透的问题弄个透彻。”

李小龙自己曾解释说:“进了大学,我之所以选择读哲学, 这与我童年时的好勇斗狠很有关联。我常常问自己,胜利了又能 怎样?为什么人们会把荣誉看得这么重要?什么才是荣誉?什么 样的’战胜’才是光荣的?人生到底为了什么呢?是不是就是 为着光荣而生存?于是,导师协助我选系的时候,他认为以我的 发问精神,最好修习哲学,他说,哲学会告诉我为了什么才 活着。”

李小龙沉湎于哲学的海洋里,他崇拜的东西方哲学家,有中 国的老子、庄子,德国的尼采,法国的萨特。他渐渐地发现,叶 问师父的教诲,以及古代侠客故事所包容的意义,皆可从老、庄

哲学中找到印证。而尼采、萨特的哲学,又与李小龙好斗好强、 无拘无束的天性惊人地相似。“真人不露相”是中国古代大侠的 行为准则和追求境界,而年轻好胜的李小龙,总在不断地推销自 己,张扬自己,以证实自己是个“超人”。

东西方的哲学观同时作用于一个人。正是由于李小龙的不懈 努力,才使得古老而神秘的中国功夫,在鲜为人知的美国掀起 热潮。

李小龙在他的另一篇大学论文《功夫的艺术》中,着重强 调了功夫的哲学旨义:

“因为功夫大多是和尚道士所练习使用的,所以也被看作思 想与动作的结合。对他们和很多认真学习的人来说,功夫不仅是 一种打斗方法,其主要目的也不在杀死或伤害对方,功夫是一种 哲学,也是道家和佛家哲学中重要的一部分。”

1967年,李小龙在一本武术杂志上,以语录的形式阐述对 功夫的见解。其中一段是这样说的:“单靠功夫在技艺方面的知 识并不能使一个人成为个中高手;他必须要能深入研究其内在的 精神,而这种精神,又只有在他思想能和生命的本质达到完全融 合的程度时才能求得,这也就是要达到道家所谓的'无为'。所 谓’无为'包括了明心见性,要能让自己的思想流动,完全不 受任何内在的、外在的干扰。”

通常情况下,人们只认为李小龙是一位功夫大师,而忽略他 作为学者的一面。他的武道著作,不及他的功夫电影那么流行, 然而,看过他的著作的人,都会惊叹他是个将武术与哲学融为一 体,并且研究精深的大学问家。

我们很难断定李小龙是否如佛家所说,修得正果。这是因为

每个人对正果的释义皆不同,并且功夫与学问皆是无止境的。

1968年,李小龙和朋友开车在路上飞驰的时候,闲聊到了 最具突破性和破坏性的西洋剑。当时,李小龙茅塞顿开,他说: “依我个人看来,这种剑术最有效,最见破坏性的技巧可能是 '截击'!”所谓截击,就是面对对手的攻击不躲闪而是直接发出 攻击,这种以攻代守的思路确立了 “截拳道”的基本思想。但 是,在“截拳道”的名称确立并实践一段时间以后,李小龙的 武术和思想有新的境界,他一度对自己的武技命名为“截拳道” 而后悔。他觉得“截拳道”可能会变成一种限制,一种局限, 所以他一再强调“截拳道”只是一个名称,他常常说:“当你完 全明白搏击之道时,你便会知道搏击中是没有一种’形'或 '式’。”他也告诉人们:“截拳道只是一个名字,仅是武技系统 的代号,请不要在这个名字中钻牛角尖!”这种哲学上的否定之 否定和名实思辨确实是一般的武术家所难企及的。李小龙因此也 成为了一代武学宗师。

没有“功夫的李小龙”,也就不会有“电影的李小龙”。凡 是看过李小龙的功夫片的人,都会忍不住问:这小子的功夫究竟 如何?说他打遍天下无敌手,只是他功夫的外在表现;窥其内 涵,他的功夫堪称哲学的艺术。

李小龙13岁起开始习武。在这之前,李小龙虽然好胜好斗, 被街童视为拳头大王,可事实上是武侠小说常提及的下三滥的 “烂仔”伎俩。

李小龙13岁至18岁离港期间,拜咏春拳传人叶问为师,学 习咏春拳,并伙同师兄弟四处挑衅讲手。他年轻浮躁,满足于克 敌的招数,很难静下心来悟道,他的沉思也多限于对招数的回忆

和心演,功夫哲学基本与他无缘。

自古以来,功夫大师都经历武术、武道两大阶段,武道是武 术与哲学的神会妙合。而通常的武师,只停留在武术招数的 表层。

李小龙的功夫,进入“道”的境界,是多方面的因素促成 的——李小龙自小好沉思,所沉思的内容,也必然随着年龄阅历 的增长,由幼稚到成熟,由肤浅到深入。

李小龙是一个孤独的人,武道是孤独者的结晶。在中国古时 候,无论学文习武,如果一个人想悟道得果,往往都得逃避风尘 人寰,隐居苦修。但是,李小龙一直生活在繁华的香港及美国的 城市,一直与芸芸众生相伴相息,可他内心却是孤独的。

在很多时候,一个人是否孤独,不是看他周围有没有人,而 是看他的思维是否跟周围的人一样。

“道”又是逆境中的产物。李小龙赴美以后多坎坷,种族歧 视及事业上的波折使他压抑且愤懑。他不是个安贫乐道、易于满 足的人。别人认为他非常成功,但是,他却认为与自己的目标相 去甚远。他是个勇于向自己、向社会挑战的人,他的逆境是在不 断地追求之中产生的逆境。逆境中的他,更渴望自我强大,沉醉 于武道的更新更深的求索。

李小龙在大学里学的是哲学,哲学是关于人生与世界的学 问,这促使他自觉地对武术进行哲学意义上的思考。

随着时间流逝,英雄人物也和普通人一样都会死去,会慢慢 地消失在人们的记忆中。李小龙之所以能长存于人们心中,就是 因为他不同于中国的传统武师。传统武师对武道要义秘诀守口如 瓶,秘而不宣,即使在性命攸关的非常时刻也很难将其所有传授

给弟子。然而,李小龙却与众不同,他不但广收门徒,而且还不 惜采用最有效的现代传播一一电影媒介来弘扬他的武道哲学,来 宣传他的截拳道。

成功男人背后的成功女人

人们常说“一个成功男人的背后,都有一个甘于奉献的女 人”,这是形容妻子对丈夫的支持,颇有夫荣妻贵的意思.不过, 对于一代武学宗师李小龙来说,他的电影事业离不开一个幸福美 满的家庭,这是他的动力;他更离不开妻子琳达默默无私的 奉献。

众多分析人士认为,聪明过人、举止优雅的琳达在李小龙一 生中为他加分不少,甚至有人认为她才是李小龙成功的决定性因 素。那么,琳达究竟有何过人之处?她在李小龙的一生之中发挥 了怎样的作用呢?

李小龙和琳达结婚9年,虽然后来李小龙一直绯闻不断,但 他和琳达的感情却没有受到任何影响。有人曾说:“琳达的存在, 是上天给李小龙这位英年早逝的天才一笔宝贵的财富。”李小龙 也深知这一点。他也曾多次深情地对媒体说:“在我的一生中, 最大的收获,我并不认为是武道或电影表演,而是娶得了一位好 妻子。她为人很贤惠并能处处迁就我,重要的是在我困难的时候 她鼓励我并给予我信心,是她使我成为不平凡的人,假如我是一 只鸟,而琳达就是我永远的家。” -

事实确实如此。在李小龙的一生之中,假如没有琳达,他不 可能取得这么好的成就;.完全可以说,没有琳达,李小龙的人生 将是不完整的。

2005年7月20 H ,英国第五频道电视台为纪念李小龙64岁 冥寿,连续播映了几部李小龙的旧片和纪录片。在纪录片中,媒 体采访了已步入老年的李小龙遗孀琳达。这么多年以后,琳达回 忆起她19岁时和李小龙的恋爱情景,脸上仍浮现难以掩藏的甜 蜜与羞涩。

在一次采访中,琳达提到了多年前写的一篇追忆文章,她 说:“那就是我心中永远的布鲁斯•李!”文章写道:

对所有要看这篇追忆文章的读者,琳达有一点小小的要求, 那就是请你先把所有的偏见与想象抛弃,原原本本地接受李小 龙,了解他的为人,认识他自生至死始终是一个男子汉,因为你 如果想了解一个人,你就必须以虚心的态度去观察他。相信你决 不至于仅以书的封面去断言一本书,或以一枚落叶去决定一棵大 树吧。同样的道理,根据一小部分是无法把一个人的全部加以定 论的。请你现在就把有关李小龙的所有想法都抛弃。其实,与别 人的人生事实的接触是一件有益的事,或许多少可以受到他影响 也说不定。

李小龙是一位十分敏感的人。我们的婚姻属于国际婚姻,但 丝毫未曾有过国际婚姻常见的问题。那些人种、文化、教育、习 惯上的差异,可以说反而使我们的关系更加密切,因为我们互相 吸取对方文化的长处。我们的婚姻与其说是1 +1 = 2式的结合, 倒不如说是两个一半合而为一。换句话说就是,虽然没有喝同样 的一杯茶,但茶壶却是由两人所分享的。我们一向都很尊重个 人。我们的爱情起初燃烧得非常炽热,随着年龄的增长而成熟, 爱情也变得像静静燃烧的煤炭般,更为深厚。有些人或许会说最

大的悲哀在于没有被爱,但我倒觉得不爱才是最大的悲哀,因为 如果不爱就不可能给予,也就不可能获得。如果我们的婚姻能被 搬上银幕,只有一个地方希望能加以修改,那当然就是结局。与 一般的夫妻一样,我也经常为李小龙的事感到焦急万分。但是, 因为看多了把小问题演变成两个人决定性的问题的例子,所以我 们都努力去避免它。重要的是,互相帮助。如今回想起来,发现 有三种因素是支撑我们婚姻最大的力量:其一,就是宽容。或许 有很多情形使你很难做到以宽大为怀,但这时不妨用忍耐来解决 问题。其二,就是忍耐。李小龙是个急性子,有时会在矫正他的 过错时大发脾气,这是人所皆知的。但在私生活中,他是十分温 柔的,他曾经以最大的耐心使我能在香港住得舒适而不至于感到 格格不入。李小龙曾言传身教告诉我忍耐。宽容与忍耐是只能存 在于人与人的结合之中。但是,率真不同,率真是一种不在乎别 人的想法,可以自由而毫无隐瞒地表达自己想法的能力。率真就 是支撑我们婚姻的第三个因素。不管是以一个演员也好,还是以 一个真实的人也罢,李小龙在肉体上、心理上都是一个可以表达 自我的人,因此,他才会把观众迷倒。

然而,李小龙却没有把他自己完全地交给任何人,甚至是 我。他知道他想要完成一些什么,他的一生就将花在那些事情 ±o而且,为了要完成那些事情,他也具有必要的能力、创造力 以及无穷无尽的精力。过去他难免也有抉择的痛苦经验,但最后 还是发现自己的目的在于成为一个演员,透过电影来表现自己。 当然,他也具有完成此愿所需的洞察力、献身、勇气、忍耐以及 伟大的爱情。在他喜欢讲的话中,有“光知道是不够的,必须要 加以应用”,“仅仅有希望是不够的,非去做不可”等话。李小

龙一向不坐等机会,而是自己去制造机会。他是把使自己样样要 比别人好视为一种义务。

李小龙的目标不在富有或成名,而在于完成高品质的工作。 虽然工作完成后而获得财富和声望,但那只不过是副产物而已。 但要坚守原则不是一件简单的事,他为了要成为一个有自我主张 的演员,把全部精神都灌注于工作。李小龙丝毫没有偏见,与所 有不同人种、宗教、阶层的人之间都搭上了桥梁,就像对我一 样,跟他有过私人交往,一起分享过人生的人来说,他也许会永 远变成我们的一部分。他深知自己的能力和创造力,而过的是每 天均以事实证明这一点的生活。他的32年是充满了生命力的人 生,要比活了两倍长的人更有所创造,更值得满足。一个人充满 生命力而生活时,对死是不感到惧怕的。我相信他自己走过的是 正直的人生而安息在平静中。李小龙并不希望我们为了想念他而 哭泣,他只为我们能够从他那里学到如何辨别是非而高兴。

我愿意在这里对他表示敬意,给他所应得到的赞美。

以拳会友,情重谊深

中国是一个很讲究人和文化的国家,古人时就有天时不如地 利,地利不如人和的说法,关于人和的格言也很多,例如:“家 和万事兴”、“和气生财”、“以和为贵”等。人和的思想其实重 在强调融洽的人际关系,积极、和谐的处事氛围,在这种环境下 人与人才更容易合作共进。

在生活中,一个人要有大的发展,就要心胸广阔,要宽容和 善待周围的人,即使是你的对手,也应该尊敬和友善地看待他,

因为“兵无常态,水无常势”,也许今日的对手,会是明天的合 作伙伴。李小龙是一个十分注重人和的人,这是对中国传统文化 的秉承。

“善待他人,做对手不做敌人”,在任何时候都不以势压人, 是李小龙做人一贯的准则。当时美国社会充满了尔虞我诈、弱肉 强食,能做到这一点,是非常难能可贵的。

友情与竞争就好像水和火,二者是不能混在一起的,一旦混 在一起,火会熄灭,水也会干涸,两不相宜。如果珍视友情的 话,不妨把竞争这团火焰放在屋外,房子里面永远只放一杯浓淡 相宜的茶水,这样才既不影响竞争,又不伤害友情。

俗话说得好:“在家靠父母,出门靠朋友。”商场上,良好 的人际关系显得非常重要。善待他利益均沾是一个人交朋友 的前提,诚实和信誉是交朋友的保证。李小龙只有对手而没有敌 人,不能不说是个奇迹。如何才能让自己一帆风顺?那就要靠朋 友。如何结交朋友?那就要善待他人,充分考虑到对方的利益, 对于对手,又不能将其视为死敌。

人生又何尝不是这样,在生活中竞争的场面随时都会出现, 这时就要以发展的眼光,广阔的胸怀来看待你的竞争对手,不应 当将你的对手当作人生大敌,因为世界上没有永久的敌人,同样 也没有永久的朋友,只有利益是永恒的。一个人今天的竞争对 象,很可能在明天变成合作伙伴,所以任何人都要多交友,少树 敌,这样自己的人生才能得到更快的发展。

不可想象离开了武术,李小龙将会是什么样子。武术对李小 龙来说像空气和水一样重要,是他生命的有机组成部分。武术为 他赢来了声誉、财富;赢来了与他同命运、共患难的妻子琳达; 也赢来了鼎助他事业更上一层楼的朋友。

李小龙结交的朋友,有菲律宾棍王,有旅美华人国术界首领 级人物,有曾是他手下“败将”的全美空手道冠军,有美国空 手道协会理事长,有美国跆拳道之父,有学者型的日本武术 师……他们时常在一起切磋交流,相互都受益匪浅。

李小龙以拳会友,结交了不少著名的武术师,在交流切磋之 中不断地丰富自己,获益颇多,为日后创立截拳道铺平道路。

长堤国际空手道大赛,是李小龙人生道路上的转折。正是由 于艾伯嘉把李小龙的表演拍成资料电影,成为李小龙跻身美国演 艺界的一次契机。

一个人的成功,离不开天时、地利、人和等关键性的因素。 光有天时、地利,没有人和作为基础,一样会遭遇失败。如果一 个人总是自命不凡,处处与人作对,就会自砌高墙,陷入被动的 局面。

孟子曾经说过:“君子莫大乎与人为善。”那些慷慨付出、 不求回报的人,往往更容易获得成功。在当今这样一个需要合作 的社会当中,人与人之间是一种互动的关系。只有帮助别人,才 能处理好人际关系,从而获得他人的愉快合作。

人和才能集中力量办大事。与人和睦相处的关键是,自己首 先要端正态度,切不可有盛气凌人的言行举动,也不可有仇视别 人的心态。平时要善于控制自己的情绪,多去赞美别人,不可去 取笑别人,并且尽量少用批评的口气。

和谐的人际关系,对一个人一生的发展有极大帮助,只有与 人和谐相处,上下一心,才能共同谋划良策,共同努力,那么一 定会取得最终的成功。

所以,我们在处理人际关系的时候,应注意做到人和、做到 与人为善。为人处世的过程中要少做过头之事,不说过激之话, 学会理解和包容他人。在一个团体里面注意人和的局面,是富有 远见和非常明智之举。和谐、融洽的人际关系有利于促成合作、 达成共识、有利于事业稳定和长远发展。

扬我国成,维护民族尊严

马丁•路德•金说:“我们必须接受有限的失望,但是千万 不可失去无限的希望。”身处逆境“身残志坚”的李小龙正是对 于无限希望的追求中克服逆境,把逆境当成一个熔炉来打造自 己,实现人生的价值。

李小龙18岁就离开香港到美国闯天下,在美国待的时间越 长,他就越能深深体会到美国人对中国人的误解和偏见。

李小龙在美国学校没多长时间,就逐渐成为华盛顿州立大学 的一颗明星。与李小龙相比,那些在儒家文化熏陶下的,来自港 澳台及新加坡的许多华裔学生,甚至出生在美国的华裔学生都比 较拘谨沉静,默默无闻。他们非常钦慕李小龙,常常以他为中 心,并把他视为自己的保护神。

而且,李小龙也以保护这些华人同胞为己任,容不得洋人半 点欺辱。如果发生这样的事情,李小龙随叫随到,除了授课,再 大的事情也会下。李小龙这样做的目的,自然也不排斥张扬自 己,那时,他在学校里已没有对手。有的时候,很多华裔学生受 了洋学生的欺负,事情不大,也就不愿劳驾李小龙,由自己忍着 而不声张。可李小龙知道后,必定会找那个洋学生为自己同胞出 一口气。事后,也会用言语训这个同胞一顿。

“中国人就知道忍,忍到何年何月去?”李小龙常常这样说。

在许多公共场合,李小龙常被人当成日本人。李小龙却总是 说:“不,我是中国人!(他只是在遇到华人的场合下才称自己 是香港人)”在与美国人交谈的过程中,美国人常常会提许多莫 名其妙的问题,比如说:“中国的男人还留不留长辫子?女人还 裹不裹脚?” “中国人是不是还躺在雕花大床上抽鸦片?”等等。 李小龙明白,美国人对中国人的印象,基本上来自电影。应该有 反映中国人真实面貌的电影——李小龙的这种设想,在当时无疑 是白日做梦!别说中国电影打入美国市场,就是中国人在影片中 扮个跑龙套的角色,可能性也几乎是零。

李小龙的电影在世界电影史上占有一席之地。有人认为中国 武术落后了,被挤到了边缘。但是,李小龙毅然地说:“我为了 替中国武术争一口气,决定把中国功夫搬到银幕上,替中国武术 争取光荣。”最终,李小龙向世人宣传及证实中国武术的真正魅 力,证实了功夫影片具有永久的生命力,成为功夫片经典,他个 人也成为“功夫片”的鼻祖。

而且,李小龙由此引发的全球功夫狂热至今高烧不退。他的 功夫片直接带动了香港的功夫片热潮,他的电影长映不衰,成为 后人模仿、借鉴的对象。

李小龙的电影,除了他的功夫为全世界的观众所倾倒外,还 始终贯穿着“我是中国人”这一主题。他那高超的功夫无不展 示了龙的传人,不向强暴势力屈服的坚强性格和人格尊严。正是 李小龙的这颗赤诚之心在影片中的展示,使得他的电影不但能轰 动一时,而且能久盛不衰,一直鼓舞着中国人的民族自豪感。

李小龙把中华民族看得特重,为了维护民族的尊严,他多次 舍弃可能得到的很多“小”好处,而最终是维护了中国人的尊 严和地位,且是收获了更大的利益;为中国人在美国争得了很多 第

的、是“好处”所不能买得到的权益。这也是后人要尊重和传 章

颂李小龙先生的最主要的原因所在。

龙 游 (Z9

飞龙在天:“龙争虎斗”

不屈不挠的功夫影帝

曾子有一句话:"士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不 亦重乎!死而后已,不亦远乎!”此话表现出有志者浓厚的积极入世 精神。

台湾国学大师李敖则说:"英雄是被逼出来的。”当走投无路的时 候,置之死地而后生的时候,什么都无所顾忌了,英雄就这样产生了。

李小龙就是这样的英雄。"采菊东篱下,悠然见南山”那种隐姓埋 名的生活不是李小龙心仪的。从影是他的梦,更是他的命。他踏入好莱 坞,饰侠义斗士加藤,"拳打脚踢”最后打出立锥之地!他玩的就是种 心跳。他相信曾子"士不可以不弘毅,任重而道远”,喜欢李敖的"宁 鸣而死,不默而生”。

于是,功夫影帝诞生了。

立志当存高远

人生在世,首先要立志,志立则有根本。

唐时的王勃在其千古名篇——《滕王阁序》中写道:“老当 益壮宁移白首心,穷且益坚不坠青云之志”,道出了树立远大的 志向对一个人的重要性,这句话随后成为历代仁人志士励志的名 言。“穷且益坚不坠青云之志”正是李小龙早年习武的真实 写照。

孔子也曾说“吾十有五而志于学”,孔子把立志作为人生的 起点、事业的开端。古人说:“有志者,事竟成。”说明立志是 修养的起点、成就事业的基础。志存高远,以此激励自己,艰苦 奋斗,自强不息,去实现伟大的理想,去从事轰轰烈烈的事业, 这也是一种积极的人生态度。

纵观历史上成功的人士,一定都有远大的抱负、崇高的理 想。“胸怀大志”是所有成功人士的共同特征。李小龙亦是

如此。

李小龙一生对电影的追求从未懈怠过。在美国,好莱坞一直 是他的梦,但从影路上坎坷艰难,虽然历尽周折并以一部《青蜂 侠》一举成名,在好莱坞已经有了一席之地,也接演了一些配 角,担任武术指导什么的,然而,他总是在原地徘徊不前,甚至 还不得已饰演了《丑闻喋血》中那个阴阳怪气的同性恋杀手。 在好莱坞昙花一现的人很多,况且他还是一位中国人,要在好莱 坞风风火火谈何容易。一位影评家说:“一句话,因为李小龙是 中国人。不是好莱坞的首脑对李小龙本人有什么偏见,而是美国 根深蒂固的种族偏见如无形的手,窒息了他们的思维。”

1969年1月,是李小龙生活最不得意的时候,但是,他并 没有垂头丧气,他反而非常自信地在一张便笺上写道:

我的明确目标

我,布鲁斯•李,将会成为全美国最高薪酬的超级

东方巨星。作为回报,我将奉献出最激动人心、最具震 撼性的演出。从1970年开始,我将会赢得世界性声誉; 到1980年,我将会拥有1000万美元的财富,那时候我 和我的家人将过上愉快、和谐、幸福的生活。

这是中文翻译,原文是:

My Definite Chief Aim

浏览268次