(四)胫骨结节骨软骨炎

此病的特点是胫骨结节部肿胀与疼痛,青少年武术运动员较为常见。

原因及原理:胫骨结节位于胫骨上端,属牵拉骨甑,骸腱下端附着在该处,在运动训 练中股四头肌反复剧烈收缩,作用于该处即可发生此病。韧带的牵扯性损伤及牵扯引起的 局部缺血性改变同时存在,属旅腱下止点的末端病。胫骨结节可因腱止点的牵拉与血管损 害出现无菌性坏死,而保腱下端则因外伤或缺血出现异位钙化或骨化,其上下滑囊也和末端病一样多同时出现炎症,有时甚至有较多的积液。

症状:发病年龄多在13-15岁,有剧烈运动史,如体操、武术、技巧、球类等踏跳较 多,或股四头肌用力较多的项目均可发生。胫骨结节部在踏跳或用力时疼痛及肿胀是此病 的主要症状,绝大多数病例起病缓慢,逐渐发生,且训练时加重,休息后减轻。少数病例局 部肿胀明显,并同时合并胫骨粗隆皮下或腱下滑囊炎。病的早期压痛明显,软组织肿胀。晚 期,随着年龄的增长,渐变为骨性,这时压痛渐轻,症状消失。

X线检查:早期可见靛韧带附着处软组织及腱肿胀;中期除组织肿胀外,骨化核出现 密度不匀,断裂或向上移位;晚期旅韧带也出现钙化或骨化。

治疗:急性期。局部肿胀明显,半蹲及踏跳均痛时,应减量训练。如仍感困难,可停 训2〜3周。局部可以强的松龙封闭。有明显滑囊积液者,可先抽液再局部封闭,同时辅以 理疗。必要时放射线治疗。

慢性症状者。不需停止训练,一般也不减量,必要时可调整训练内容,减少跳跃动作, 增加力量练习。

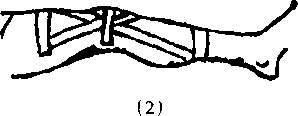

使用胶布固定。用两条宽的胶布,由大腿内外侧向下,在小腿前交叉固定,然后再用弹 力绷带捆紧,固定5〜6周。此法在一般学生中可采用。

手术治疗。未经合理治疗,经久不愈者可手术治疗。

小结:

引起运动损伤的原因多种多样,但最常见的有准备活动不当、运动量过大、错误的 技术动作及不遵循科学训练的原则。组织损伤后,局部的典型表现有红、肿、热、痛及功能 障碍。闭合性软组织损伤的处理,在急性损伤的早期(24-48小时内)以止血、减少渗出、止 痛为主,并限制肢体的活动。在急性损伤的中、后期及慢性损伤,以活血化瘀、促进血液循 环、恢复伤处的功能为主。

常用的止血方法有加压包扎法和间接指压法两种,它们都是通过压迫血管而达到 止血的目的。止血带止血法常用于四肢损伤后的大出血,止血彻底,但容易引起肢体坏 死。

各种包扎的目的是固定敷料,制动止痛,可根据损伤的不同部位选用不同的包扎方 法。骨折的临时固定,应注意不要无故移动伤肢,夹板的长度必须超过骨折部的上下两个 关节,在夹板与皮肤之间应加衬垫,固定时应露出指(趾)。

休克是一种急性循环功能不全综合症,运动损伤中多由剧烈疼痛或大量出血引 起。主要征象为心率加快,血压下降,尿量减少。处理时首先应让伤员平卧,然后根据休克 的原因进行止痛、止血,如果出现昏迷,应注意保持呼吸道的通畅。

人工呼吸和心脏按压用于呼吸、心跳停止的病人。进行人工呼吸首先应保持伤员的呼 吸道通畅。

发生挫伤时一般仅表现为局部的红肿疼痛及功能障碍,应注意有无合并症(复杂 性挫伤)的存在°

骨髓损伤是少年儿童所特有的一种骨折,多由间接暴力引起,可分为受压骨甑损伤和 牵拉骨甑损伤两种,前者可能影响长骨的生长及关节的功能。骨甑损伤后具有关节扭伤的 表现,并在甑板处压痛明显,有时有骨擦感及移动性骨块。容易漏诊。

按照发展心理学的划分,11 ~ 15岁为少年期。从我国现行竞技运动训练体制和竞技 运动的规律来看,少年期一般处于业余体校训练层次,少数项目(如体操、武术等)有可能 在这个年龄进入专业队伍,所以,了解一些少年的心理特征,对于各级教练员安排训练和 管理队伍,都是很有帮助的。

(一)少儿武术运动员的心理特征

心理发展的基本观点:对少年儿童的正确认识,无疑是教育的出发点。怎样把一名 少年儿童培育成为独立成熟的人,是我们教育者的一个极端重要的课题。关于儿童的心理 发展,有以下几个基本的观点。

(1)发育与发展相互联系的观点。人的身体形态、感觉器官的特点、神经系统结构和机 能的发育与心理发展,是个体成长的连续而又相互影响的过程,没有机体的发育成熟,就 没有机体机能的完善,心理的发展也就不可能了。个体的发育与发展具有低级向高级和由 量变到质变的特点,如儿童由婴儿的无意发声、咿呀学语到利用简单词句表达需要,以至后来用流畅的语言陈述个人的意愿,这就是人的思维发展的连续过程,它是人脑结构、机 能和发音器官的完善以及个体的发育成熟的结果。

内因与外因相互作用的观点。人的心理的发展是在内外部原因的作用下引起的, 外因(社会生活条件的影响,诸如环境、教育的作用)是心理发展的外在动因和条件,内因 如个体的积极性(兴趣、动机、求知欲等),已有的知识经验、年龄特征、个体差异和遗传素质 等等,是儿童心理发展的依据和决定性因素。外因只有通过内因才能起作用,而内因与外 因在个体发育发展中相互作用,不断影响儿童的心理发展。例如:一个具有良好灵敏和协 调素质的儿童,生活在体育运动条件优越的环境中,但他却对武术毫无兴趣,没有成为一 名武术运动员的需要和愿望,也不愿刻苦学习运动技术,那么也就不可能发展成为一名优 秀的武术运动员。可见,教育者要充分了解儿童的内部矛盾和创造条件,促使儿童心理不 断得到发展。

个人差异的观点。儿童在发育与成长的过程中,由于身体结构,机能受遗传、环境、 教育多种因素的影响,因而其心理发展水平必然出现个体差异,注意这些年龄特征的个别 差异和性别差异,有针对性地进行教育与教学,才能扬其长,抑其短,使儿童的智力能力的 发展更完善,性格更完美。

系统论的观点。影响心理发展的各种因素是有层次和相互制约的系统,它们在儿 童心理发展中的作用是不同的,例如:个体的各个器官、组织、系统之间的结构和机能是个 体身心发展的最基本的内因和层次,人的知识、经验和技能是身心发展的又一重要层次, 前一层次的发展要与后一层次丰富的信息紧密联系着,否则身心发展是不可能的。人的不 同年龄阶段的特征和个体内在的积极性,则是人的心理发展的最重要的层次,它们影响着 其他层次和系统的作用的发挥。

人的各个内在因素和系统受到各种外因系统的影响,使人的心理发展带有规律性与 选择性。

少儿武术运动员的年龄心理特征:人的身心发展是一个相互联系、前后衔接的连 续过程,在不同的年龄发展阶段,由于生长发育上的差异,各阶段有着各自的阶段性的典 型特点而有别于其他阶段,掌握各年龄阶段的心理发展的各自特点,是教学、训练中因材 施教的重要依据。少年期是个体心理发展的很重要的转变期,这个时期的主要特点是半幼 稚和半成熟,较旺盛的精力和较低的能力水平、独立性和依赖性、自觉性和冲动性等各种 矛盾互相交错产生。这些内部矛盾解决得如何,直接关系到他们心理发展的方向和水平。 少年期的主要年龄心理特征有如下方面。

自我意识发展的特点:进入少年期后自我意识增强。所谓自我意识就是个人对自 己的认识和评价,它包括自我观察、自我评价、自我体验、自我监督和自我控制等形式。处 于这一年龄的孩子常常认为自己长大了,有成人感,对社会上的事情开始关心和发生兴 趣,对一些问题有自己的认识和看法,他们要求在许多场合发表自己的见解,并要求别人 尊重他们的意志和人格。

少年期独立性大大增加,忌讳别人把他们当小孩,对成年人的一些过分干涉和管制有 逆反心理,喜欢独立去做一件事情,其良好表现是自觉性和责任感有所提高。但在遇到一 些困难或从未遇到过的新问题时,又表现出很大的依赖性。比如他们可以很自觉地去训练,也能独立地去完成教练所安排的训练计划。但当动作出现了一些问题,或生活、训练中 遇到了一些困难时,却还是渴望得到教练员的帮助。与独立性发展的同时,少年的自尊心 也迅速发展起来。他们争强好胜,喜欢在众人面前表现自己,又怕失败,在众人面前丢面 子,以致产生自卑感。所以他们常常自我扩大,又常常自我萎缩,这两种情况交替产生。

思维和注意特点:少年期孩子的脑重量已接近成年人的脑重,脑的神经纤维有显 著增加,脑机能大大增强,这是发育的结果。少年思维敏捷,反应快,抽象逻辑思维能力较 儿童期迅速提高,但仍存在着表面性和片面性,有时表现为主观和过于自信,往往只有事 实才能使他们承认错误。注意力较儿童期更能集中,对定向反射有一定的自我控制能力。

情感和意志特点:少年的情感丰富而易激动,但较之儿童自控能力有了发展,道德 感和友谊感进一步加深,关心集体的荣誉,根据兴趣、道德认识来选择朋友,珍视友谊,但 有时却划不清真正的友谊和“哥们儿义气”的界限。由于性成熟的影响,开始对异性产生好 感,愿在异性面前表现自己,注意自己的仪容,甚至有少数少年过早地开始萌发爱情以致 影响学习。对此要积极引导,丰富各种活动,树立远大的理想。少年的意志品质的增强,是 和他们的自我感知的增强有密切联系的,他们有明显的成人感,喜欢单独行动,在活动中 表现得顽强、勇敢,希望受到成人的重视与尊重,他们能够根据集体的要求,支配与调节自 己的行为。少年意志品质的发展,有助于增强少年的自我评价与自我控制能力。少年对自 我认识的提高、责任感和义务感的增强,使他们能自觉地克服困难,完成复杂的学习任务, 但有时他们也会过高地估计自己,要求完成力不能及的任务。

个性特点:少年的个性逐渐形成和发展,它们表现在要求了解自己和别人的内心 世界,也就是不仅了解和评价一个人的具体的行为表现,而且要进一步了解和评价人的行 为动机和个性特点。少年时代也是世界观的萌芽时期,他们在实践中逐步形成了自己的道 德理想,并以此来指导自己的行动。他们崇拜英雄人物,力求按照自己心目中的榜样来发 展自己的个性。

少儿武术运动员的专项心理特征:在武术运动的实践活动中,少儿武术运动员逐 渐形成、培养和发展了专项运动能力。所谓运动能力,在心理学中是指一种反映获得的运 动知识,形成运动技能和技巧的情况和完成某种活动顺利程度的生理心理的总特征。要成 为一名出色的运动员,其显著的特点是既具有专项运动的身体素质方面的运动能力,又具 有心理素质方面的运动能力,这两种因素结合水平的高低决定了专项运动活动的效果。下 面就武术专项运动的心理特征进行分析。

认识过程的心理特征:在武术运动中,少儿运动员所要完成和表现出来的各种成 套的技击动作,是在一定的场地上、规定的时间内和一系列竞赛规则的限制条件下进行 的。它要求少儿运动员在完成和表现各种技击动作时,高度集中和稳定注意力,通过自己 的各种感觉器官准确而又迅速地感知人、器械和场地的各种时空关系,按照运动记忆中保 持和重现出来的技术动作的内容、顺序、线路、方向、节奏和神形准确地加以演练,并最大 限度地体现武术运动的特征——攻防格斗的技击性,使各种技击动作的演练表现出高度 的内外合一、形神兼备和协调性。这就需要少儿运动员形成和具备精细分化发展的肌肉关 节活动的感受性和以它为主的其他各种感觉能力(如视觉、平衡觉等)、协调活动而组合成 的各种空间视觉、时间知觉、运动知觉的能力及其专门化知觉能力——各种“器械感”,运 动表象、运动记忆的准确性和再现能力,丰富的想象力,敏捷、灵活和正确的思维能力。这 些认识过程的心理能力或心理品质,构成了少儿武术运动员认识过程的心理特征。

情感和意志过程的心理特征:在武术运动活动的实践过程中,少儿运动员所要演 练的各种具有攻防意识的技击动作,都是在比赛的高度紧张的条件下进行的,并且总是与 运动员较强程度的生理与心理上的紧张度联系在一起的,它要求运动员在鲜明强烈、丰富 多彩和复杂多变的情绪体验中形成和具备高度的稳定性,自我控制能力和始终保持积极 的情感状态,以及一系列专项运动活动所必须具备的意志品质,如坚定、刚毅、顽强、勇敢、 自信、果断等,这些能力与品质在武术运动活动中的作用和意义,便构成了少儿武术运动 员情感和意志过程的心理特征。

个性的心理特征:个性心理特征是一个人的各种心理活动特征的综合,是一个人 的认识、情感、意志以及动机、能力、气质、性格等表现特点的相对稳定的统一,它标志着人 与人之间的心理差异。个性心理特征是在个体遗传素质的基础上,通过个人的社会实践活 动形成和发展起来的,又通过人的各种心理活动和行为表现出来,它制约着人的心理活 动。

武术运动员的个性心理特征,是指武术运动员的各种专项运动心理特征的综合。武术 运动员的个性心理特征,是在少儿运动员已有的个性心理特征的基础上,通过长期的专项 训练和比赛得以形成和发展的,又通过运动员的各种专项运动表现出来,它制约着少儿专 项运动的各种心理活动。由于武术运动在精神特性方面、气质类型方面和性格特征方面同 样有一定的要求,这就构成了少儿武术运动员的个性心理特征。从精神运动的特性看,从 事武术运动的运动员必须具备强的、灵活的和平衡的神经过程。从气质类型看,人的气质 类型是以个体的精神运动的特性为基础的,是精神运动的特性在人的行为方面的表现。根 据武术运动员的精神运动特性,在四种典型的气质类型分类中,胆汁质、多血质、粘液质及 其中间型都可以适合武术运动的特点,而多血质和以多血质为主的胆汁质,或粘液质的中 间型为最理想的武术运动员的气质类型。从性格特征看,性格特征是一个人对待现实的态 度和行为方面较为稳定的心理特征。武术运动活动的结构、活动条件以及专项训练和比赛 的特点,决定了优秀的武术运动员必须具备的性格特征。在对待现实的态度方面是:对待 专项运动的态度是具有目的性、事业性、主动性、独立性和创造性,对待集体与他人的态度 是具有集体主义精神、同情心、坦率、原则、热情与急公好义等,对待自己的态度是具有自 我批评的精神、自尊心、自律性、谦虚和克己等,在行为方式方面是具有乐群外向、聪慧、富 有才识、理智性强、独立积极、机警果断、情绪稳定、自律严谨和精明能干,具有自立自强等 特征或品质。

值得指出的是,在任何心理范畴内的各种心理能力都高度发展的“理想的”运动员是 少见的。实际上,最优秀的运动员也会在某些方面存在不足之处,但他们可以通过其他的 心理能力得到补偿。因此,心理学家和教练员还必须注重研究和提高运动员心理能力的补 偿机能。

(二)少儿武术运动员的心理训练

心理训练的概念:心理训练的概念有广义和狭义之分,广义的心理训练是指有意 识、有目的地对运动员的心理过程和个性心理特征施加影响的过程,其目的是为他们取得 好成绩储备心理和生理的能量,以适应运动教学、训练和比赛的要求;狭义的心理训练是 指采用具体的方法和手段(如肌肉放松、表象训练、生物反馈等)使运动员形成良好的心理 状态,或消除其心理障碍,保证他们能在训练和比赛中创造优异的成绩。两者的区别可概 括如下。

方法不同:广义的心理训练主要采用一般性的方法(如谈话、活动或技术训练过程)进 行心理训练;狭义的心理训练则采用专门的方法和技术。

时间不同:广义的心理训练贯穿于整个教学训练和比赛过程中,短时间内不易看到直 接效果,所以也称为长期的心理训练;狭义的心理训练主要应用于赛前、赛中和赛后,而且 有较快和明显的效果,所以也称为短期的心理训练。

内容不同:广义的心理训练旨在使心理过程和个性心理特征的所有方面都有改善和 提高;狭义的心理训练旨在改善某种心理状态或消除某种心理障碍。

上述两种类型的心理训练虽有不同,但两者相互依赖,互为条件,在运动教学、训练、 比赛中,两者都必不可少。如果没有长期的心理训练为条件,短期的心理训练便没有可靠 的基础,也不可能取得良好的效果;相反,如果不对运动员进行赛前、赛中、赛后的心理训 练,长期的心理训练也就没有针对性。两者只有紧密结合,相互补充,才能既达到培养和发 展运动员良好的心理品质和个性特征的目的,又达到在训练和比赛时获得最适宜的心理 状态的目的。

心理训练是一种既老又新的科学方法和手段,远在公元前,我国和印度就已开始了类 似今天的心理训练,它在我国称为“气功”,在印度称为“瑜伽”。但心理训练应用于体育运 动中,是最近二三十年的事。重视运动的心理训练,西方国家和前苏联要比我国早得多。

心理训练与气功的关系非常密切,可以说后者是前者的基础,前者是对后者的继承和 发展。如心理训练中的注意集中训练、肌肉放松以及呼吸调节是分别在气功中的意念功、 放松功和调息功的基础上发展而来的。当然,要注意的是,气功不等于心理训练,它们在具 体方法、内容和数量上存在许多不同之处。

心理训练也不同于一般的政治思想工作,政治思想工作代替不了心理训练。政治思想工作,多用说服、教育、批评等形式,即摆事实,讲道理,主要是解决认识和行为问题。心理训练则用疏导、支持、同情、理解以及各种具体的操作性方法来改变人的心理和生理机能,主要解决情感和行为问题。

心理训练的作用:随着现代体育运动的不断发展,心理训练的作用日益突出,一些专家认为,人的运动潜力的发挥,在于体力、技术和心理因素的有机结合,心理训练在整个 运动训练中的比重应占30% ,70%属于其他方面。美国的一位教练员认为,一个教练员必须同时是一个心理学家、生理学家和生物力学家,而首先应该是一个心理学家。国内外的 重大比赛结果有力地说明,在双方势均力敌的情况下,心理因素成为胜败的根本原因。目 前,世界体育强国都把心理列为重要的研究课题,并派出临床心理学家帮助训练。在我国, 心理训练也日益受到重视。心理训练在体育运动中的主要作用有以下几方面。

克服紧张情绪:在运动教学和训练中,时常可以发现这样的现象,一些运动员平时 训练成绩很好,可是一上比赛场就发挥不好,甚至发生怯场现象,这主要是心理原因(即紧 张)造成的。由于紧张或害怕可导致生理和心理功能的降低,前者包括呼吸频率、心率的加快以及血压升高,后者包括感知模糊、反应迟钝、思维活动减低和注意力分散等等。简言 之,紧张可使人失去自我控制的能力,直接影响技术水平的发挥。采用心理训练的方法可 降低运动员的紧张程度。

掌握和改进运动技能:运动技能的学习,不仅依靠肌肉活动的训练,而且也要对大 脑的机能进行训练,因而应把运动技能的学习过程理解为智力和体力活动结合的过程。许 多年来,体育工作者和心理学家一直注意获得运动技能的信息加工过程中心理演练的作 用,并由此产生了具有信息加工特征的想象训练(或称念动训练)。想象训练主要是指运动 员有意识地、积极地利用头脑中已形成的运动表象进行训练的一种方法,其目的是通过心 理活动促进运动技能的形成和发展。

消除疲劳:艰苦的训练和紧张的比赛往往导致运动员身体和心理的疲劳。在一般 情况下,这种体力和脑力的疲劳可以通过休息、睡眠和营养来消除,但心理训练可以加快 消除疲劳以及恢复体力和脑力进程。研究表明,运动员神经能量的消耗,远远大于身体能 量的消耗,前者在一个单位时间内的消耗,相当于后者的四五倍。如果不首先解除心理负 担,运动员虽然在休息,但大脑神经仍然处在紧张活动中,疲劳仍不能得到很快解除。

治疗心理障碍:在运动教学和训练中,运动员的某些心理障碍是由不同因素所引 起,预期结果与实际结果的矛盾、人际关系不良、教练员的苛刻要求、各种社会因素的影 响,以及训练或比赛中受伤等等都可能导致心理障碍,由这些因素而导致的心理障碍大体 有以下几类。

缺乏信心。有些运动员如果在几次比赛中屡屡失败,他们往往感到自己的运动生涯就 要结束了,对继续训练和参加比赛缺乏信心。还有一些运动员身体较弱或技能水平较差, 自卑感往往很强,严重缺乏自信。

恐惧感。“一朝被蛇咬,十年怕井绳”是对患有恐惧感的运动员表现的形象概括。例如, 有的运动员在武术训练中,动作不对或不小心受了伤,以后对这一训练就会望而生畏。

人际关系障碍。主要表现在与教练员、同伴相处不和睦。

忧虑感。其表现主要是对今后和未来的担忧。

党服上述心理障碍仅仅靠技术训练无济于事,靠思想教育效果不大,只有通过心理训 练才前消除。

心理训练的方法:

(1)心理训练的分类。心理训练分为一般心理训练和准备具体比赛的心理训练两种。

一般心理训练。一般心理训练的主要任务是培养和激发运动员对运动训练有良好 的动机。培养和激发运动员的动机包括使运动员深信自己有很大的能力,提出远大的目 标,发扬队的优良传统和集体精神,正面树立运动员的荣誉感,在运动员之间及运动员与 教练员、医务人员等所有工作人员之间建立良好的关系。

培养运动员对运动训练的良好态度。首先是对运动量的态度。有时运动员从生理机能 方面已经具备经受大运动量的能力,但往往在心理上准备不足。如有的怕经受不了大运动量的训练,有的害怕在大运动量训练之后至下次训练或比赛之前得不到恢复等等。在大运 动量训练处于高潮时,解除运动员的疑心和担忧是进行心理训练的重要环节。第二是对待 训练的态度。它包括训练、睡眠、休息、营养以及文化娱乐活动。在训练时很好地组织运动 员的训练和生活,并要求运动员遵守各种规章制度,能使运动员情绪饱满地投入训练和比 赛。第三是对训练中可能出现的难以忍受的各种体验的态度。如渴、无力、失眠后的烦恼 等。要使运动员深信自己能经受住这些考验。

发展和提高运动员的心理品质及个性心理特征。具体表现在改善知觉过程,尤其是专 门化知觉的形成;发展注意力,培养注意的稳定性及注意的转移和分配的能力;在训练中会利用运动表象的作用;提高思维的敏捷性和灵活性;发展情绪和意志品质;培养运动员 对专项运动的兴趣、能力、性格和气质等个性心理特征。

-般心理训练与运动员的身体、技术和战术的训练是密切联系的,在每一次训练中都 应有目的地进行心理训练,运动员良好的心理品质和个性心理特征是在体育运动中长期 训练的结果。

准备具体比赛的心理训练。准备比赛的心理训练的主要任务是使运动员对该次具 体比赛形成最佳的心理准备状态,在比赛中运动员能有效地、可靠地控制和调节自己的行 动和情绪。其主要内容为:教会运动员利用各种各样的方法来控制和调节自己的行动和情 绪,科学分析比赛中对手和自己的情况,确定参加比赛目的,树立信心。这时主要引导运动 员把注意力集中在为达到比赛目的所采取的具体手段上,不要过多地考虑比赛的胜败,也 就是说把注意主要引向比赛的进程,不要集中于比赛的结果。

准备比赛的心理训练,与身体、技术、战术训练一样,需要有专门的时间来进行,也就 是说运动员应有一定的时间专门从事心理训练。由于运动员的特点以及比赛任务、规模等 的不同,准备比赛的心理训练可分为每次比赛前的心理调节、两次比赛间的心理训练和比 赛后的心理调整等。近年来许多运动项目的运动员非常重视完成比赛动作前的直接心理 调节,这种直接心理调节分为三阶段:第一阶段,点名前阶段(准备活动结束到裁判员点名 前);第二阶段,点名后阶段(裁判员点名后到准备开始比赛);第三阶段,准备比赛阶段(进 入准备比赛姿势到开始比赛动作)。其内容为:点名前阶段进行念动训练,想自己将要做的 动作;点名后主要是通过呼吸练习,自我暗示以保持镇静的战斗情绪;准备比赛阶段主要 集中于开始动作。

特别值得注意的是,在准备比赛的心理训练中形成比赛前定势(定向)是很重要的,这 时赛前的定势的内容不应该是比赛成绩,而是比赛的进程,即考虑做什么、如何做和什么 时候做,而少想比赛的结果。

(2)心理训练的具体方法

①注意力集中训练法。注意力集中训练,就是使运动员学会全神贯注于一个确定的目 标,不受外来任何刺激的影响和内心杂念所分散,始终把心理活动指向和集中于当前的活 动任务上。

运动员学会集中自己的注意力,对于完成训练任务是非常重要的,只有提高集中注意 的能力,才能促进认识的活跃状态,提高情绪兴奋水平,加强意志的努力程度,达到提高训 练和竞赛效果的目的。常用的方法如下:

看手表的练习。先看表的秒针,注意集中在秒针上,先看1分钟,2分钟,3分钟,找出自 己能坚持注视秒针的时间,如注意始终不离开秒针能坚持1分半钟,把这个时间记下来。 开始正式练习时,每次就坚持1分半钟,连续3 ~4次,每次练习后体息10-15秒。经过多 日训练,每次练习的时间逐渐延长,当能集中注视秒针达到5分钟后,就能转入注视分针 (表的长针)。练习方法同上,当能集中注视5分钟时,说明集中注意的能力得到提高。这样 的练习可以在任何时间进行,尤其是临睡前,大脑已经相当疲劳不易集中注意力时,进行 这样的练习更能收到效果。

注视物体。先可注视一个比较简单的物体,然后闭上眼睛,在头脑中把这个物体的各 个部分逐渐重现出来,然后睁开眼睛再看一次物体,检查自己重现的物体形象是否与实际 物体一样,当头脑中重现的物体现象与实际物体完全一样时,可以转为注视另一个较复杂 的物体。随着物体结构复杂性的增加,集中注意的能力也得以提高。

注视墙上的圆圈。运动员面对墙壁坐好,与墙的距离可在1 ~3米,在墙上与运动员视 线同高的地方画一圆圈,直径为3厘米,要求运动员注视圆圈,坚持的时间越长越好。为了 增加难度,可缩小圆圈的直径及扩大运动员与墙壁的距离。

另外,也可以采用信息回避的方法:不让能干扰运动员情绪的各种信息输入给运动 员。例如临赛前记者的访问常常干扰运动员,就可以想方法避免记者的采访。

模拟训练。模拟训练主要用于赛前的心理训练,它是为运动员参加比赛做好心理上 的准备。要做好这一训练,必须对比赛的对手、环境条件等方面作出详细的了解与分析,根 据分析研究的结果来安排训练,使训练尽量能接近比赛的情况。

模拟可以有语言形象的模拟和实景情况的模拟。语言形象的模拟是利用语言和形象 的表象来描绘未来竞赛时的情景、对手和自己的行动,还可以利用图表、图片和照片等使 之具体化。实景模拟是在训练过程中创造一些与竞赛相似的条件对运动员进行训练。这在 不同的项目中有着不同的训练方法,如在一对一的项目中选择一些适当的竞赛对手进行 “实战”训练,在武术中可以是有裁判打分的练习,这些训练都应在模拟的类似条件下进 行。实景模拟训练虽然能比较接近比赛的条件,但由于时间和场地等困难,使得这种模拟 训练比较复杂。这种训练对克服运动员的紧张心理和适应环境能力是大有好处的。

浏览507次