武派太极拳自清季咸丰初由武禹襄创始以来,是最早形成的文人化太极拳, 通过研究太极拳艺,追求高尚的文化品位,良好的道德情操,强调“实习实 用”,既讲"文事"(深入地探索太极拳深层理论),也求“武备”(积极地研 究太极拳技击运作规律和技击手法)。李亦畲曾说:练拳是体,打手是用;练拳 就是打手,打手也是练拳,学用结合,学用一致,学以致用是武派太极拳的特 点之一。

当前有些人怀疑太极拳能否用于技击,太极拳的技击术应是什么模式?说 明大家对太极拳前途的殷殷关怀。我不揣浅陋,将所知武派太极拳传统训练技 击教程择要写出,供研习者参考,借做引玉之砖,以期更多熟知太极拳技击术 的行家里手写自己的心得,让国之瑰宝太极拳能全面健康地得到弘扬发展。

武派太极拳传统技击训练的第一步是选材。选材主要着眼于以下三点:

首先要知,太极拳的技击术,并不是任何人都可以学到手甚至成为上驷之 才的。学习者的身体素质十分重要。以清代武科为例,考生名簿上印有“用、 月、日、气”四字。点名时,对身高体宽的考生,主考官在“用”字上点一点; 考生身材细高的,在“月”字上点一点;考生身形粗壮的,在“日”字上点一 点;考生身形不大端正的则点“气”字。这一规定说明当时政府对考武者的身 形相貌极为重视,也成为民间武师选材的依据。武派太极拳的选材多以“同、 天、贯、日”四种体型为佳。

其次,学习者要敏而好学。教拳比教书要累,一招一式老师要反复地身演 口授,如果学生领会能力太差,或者不大用功,或者朝秦暮楚不能专心研习师 门心法,都会挫伤老师教学的积极性。旧时武派太极拳名家大都家资殷实,不 以教拳为生,遇上这类学生就不再继续教授,如碍于情面也只能因陋就简,不 会过于上心在意了。

再其次,学生的家境和时间都得有保障。整日奔波为衣食操劳者,哪有更 多的时间练拳?没有时间练拳和与师友切磋,哪能出功夫?

以上二项缺一都不可能练好太极拳技术。

此外,武派太极拳在选材上更为重视学生的品德教养。如一代大家郝力真师 事李亦畲就是一个范例,开始“仅得粗迹,历六载,努力不怠,奉事敬谨。亦畲 曰:’可谓诚笃也己’,乃授之真诀,建极精微,自此发悟,日月有获”(徐震 《太极拳大师永年郝公之碑》)。为真先生宅心仁厚,事师若父。李亦畲前辈的曾 孙李光藩先生曾和我说,他小时听他祖母讲,亦畲公去世时,长子宝廉(字石 泉,李光藩的祖父),次子宝让(字逊之)都还年幼,难以支撑门户,为真先生 常去李府问候师母起居,协助料理家务,这一美德懿行迄今仍被传为佳话。

武禹襄,李亦畲、李启轩都是望族儒生,不轻以拳技授人,卒赖郝为真光 大其学,“无士农,无远近,咸师事焉,以故桃李满门,演成一派,流传弗 替”。由此可见选材时重视学生品德之重要。

我过去接触过的武派前辈师尊大都学行兼优,教学方法虽不完全相同,归 纳起来大致可分为:

一、先学

当前拳界有的认为应当练习拳势套路,有的认为无须练习拳势套路。仁者 见仁,智者见智,我不想对此评论。但就太极拳来说,限于其技法特点,如果 不从练习传统拳势入手,是不易掌握的。

旧时老师在教拳势之前,多要学生练习锻炼腰腿的若干基本功。腿是根基, 腰可控制全身,筑基扎实,练拳架时易于准确到位。

武派教学首重身法合度。为此,武禹襄订出《身法八要》:提顶、吊裆、涵 胸、拔背、松肩、沉肘、裹裆、护膊。郝月如又总结前辈心法增加了腾挪、闪 战、尾闾正中、气沉丹田、虚实分清。以上身法必须一一求对,一处不合,全 身皆乖,所以拳势尽可不同,身法却不许错谬。徐震在《太极拳发微》中指出: “故演架至于合度,于弁搏(指技击)与养生咸可得效矣。”然而这些身法要求 不是初学者很快就可掌握的,可先掌握提顶、吊裆、尾闾正中,以便学生躯体 “立身中正安舒”,然后再掌握松肩、沉肘、涵胸、拔背。提顶、吊裆是对人体 竖的要求,松肩、沉肘是对人体横的要求,一竖一横安排得当,再掌握其他要 领就比较容易,从而融会贯通,成为一体。

身法要求应从学生练基本功时开始,贯彻到走架打手散手各个阶段。

腰腿功有了一定基础就可练习拳势。武派旧传太极拳势只有一套,即武禹 襄首创,李亦畲、李启轩承袭修润,由郝为真广为传播的拳势,但练法却有大、 中、小之分,如同书法有大、中、小楷的不同。练习拳架要求:

- 中正

《易》曰:“一阴一阳之渭道”,天下万物皆相反而又相济,不可偏执一端, 故武派太极拳以阴阳为体,中庸为纲,虚实为用。拳势亦如率更书法,结体精 严,法度完备。要求中正工整,严谨规矩,六合对称,阴阳互托,平衡对称, 涌泉根深,尾闾下垂,神贯于顶,双臂如翅。拳势运作动度适中,不可过,过 则僵硬,失之粗野;也不可不及,不及则柔弱,失之漂浮;要不温不火,恰到 好处,静时聚敛则内气凝重,动时虚灵则外形飘逸,内外合一,渐臻佳境。

- 安舒

武禹襄在《十三势行功解要》中要求习者走架打手要“立身中正安舒,八 面支撑”;“安”则气度从容,动无虚妄;“舒”则动作舒展,呼吸平和,稳静 沉着。要举止大方,动作儒雅,气魄雄浑,招势到位。势势贯以起,承、开、 合,既可避免拳势浮滑潦草,又可放开筋骨关节,气血通畅,劲力顺达于应用 部位。待拳势熟练后,再求紧凑缜密,如同有经验的书法家教人写字,先从大 字楷入手,再依次练习中楷、小楷一样。武派教拳也是由大架而中架,而小架。 如此则紧凑不忘舒展,舒展蕴寓紧凑。手不离中,肘不离肋,手不妄动,足不 虚行,有的放矢,干净利落。而非一味追求舒展,也非一味追求紧凑,二昔相辅相承,才合“一阴一阳之渭道”的哲理。

- 柔顺

王宗岳在《太极拳论》中要求打手“无过不及,随曲就伸。人刚我柔谓之 走,我顺人背谓之粘”。欲达此境必须肢体柔顺,欲求肢体柔顺,得从松缓人 手。躯体能松,才可与意识一致,内外相合,听命于意识(“意气君来骨肉 臣”);走架徐缓,才易做到姿势正确,运作到位,眼与心合,心与气合,气与 身合,身与手合,手与足合,足与腰胯合,“六合归一”。躯体松净,动作徐 缓,柔顺即在其中了。

- 圆和

在“立身中正安舒、八面支撑”的前提下,拳势运作力求圆和,以两足为 轴构成立体的螺旋运动,宛如天体运行,有“公转”也有“自转",招势清楚而 不含湖,更忌直入直出,僵如木偶。拳势无缺陷,身法不凸凹,运作少断续, 劲力则可“八面转换”,无论从何方来力,都可运用圆(螺旋劲)的流动清移使 来力改变方向和着力点,而引进落空,又可运用旋转弹回之力将对方发出。

拳势合度,运作娴熟,意气融洽,则进入于“和”,和谐完美,拳艺则臻于 精纯。

- 明拳理,知用法

郝月如在《太极拳的走架打手》中说“练拳要明白拳理”,拳理是练拳指 南,只有明白拳理,练拳才有准绳,才有章可循。通过走架弄清每一拳势的 “法”和“术”,才能越练越精。武派前辈名家教拳多要求学生对每一拳势知其 名称,熟其法度,明其用法,晓其变化。明规矩,守规矩,进而脱规矩,合规 矩,神、意、气、体合一。

关于走架的速度,旧时有“三年慢练,三年快练,然后再不快不慢”的练 法。近人习拳多不快练,养生则可,如习太极拳技击术,在拳势慢练熟悉后, 仍须快练。如整套拳架不能快练则某些拳势必须快练,还要从“八面支撑”做 到“八面转换”。快练仍然和慢练一样讲求身法、拳势结构和运作要领,不能因 快乱了章法。

总之,走架要做到快而不乱,慢而不断,生而不紧(紧张、僵滞、呆板), 熟而不油(油滑、草率),遵循法度、稳准贯彻始终才好。.

二、破妹拱手

推手旧名打手,含义较推手广泛。为了便于读者阅读,本文亦称推手。

推手是太极拳术的重要组成部分,拳架是基础,推手是练习用法。李亦畲 在《走打手行功要言》中明确指出:“平日走架是知己功夫……打手是知人 功夫。”知己知彼始可“百战不殆”,欲学习太极拳技击术者必须练好推手。太 极拳是一家“柔”性拳术,以自卫为主,技法强调以静制动,以柔克刚,借力使力,寓反击于防守之中。如果不练习推手,就无法掌握这些技法,与人相搏 就不易做到因敌变化,顺势走化,以俟我顺人背乘隙反击。

武派太极拳着重练习活步推手(即进退各三步半的推手)。练习推手必须认 真遵守王宗岳《打手歌》和李亦畲《八法打手歌》的规定,从严从难从实战出 发,不可虚与委蛇。

有关推手理论和具体要求,武禹襄、李亦畲以及郝月如等前辈均有著作, 读者可阅读。本文只着重介绍武派训练推手的传统教程。

- 练习手法、步法、身法

因为推手是由搠、握、挤、按四法组成,两人的手臂要不停地在一起缠绕。 根据这一练习形式,武派前辈在教推手之前,教学生先练习有关手法、步法、 身法,在立身中正安舒、八面支撑的前提下,双臂练习若干圈法,如平圈、竖 圈、横圈、斜圈、前后圈等。结合圈法、身法着重练习揉胸转脊、磨腰虚胯。 诸圈和腰脊身法熟练后,接来手始可如牛舌卷草,出手如灵蛇吐芯。

步法主要练进退和虚实变化。前进之步为管、逼、插,后退之步为跟、横、 侧。步武不可过大,也不可过小。过大不灵活,身体易起伏不稳;过小不易到 位,气势弱小。手法、步法、身法娴熟后,再练推手就容易做到手上干净,脚 下清楚(手上干净则上肢虚实变化、劲头力度、运用方向可以准确到位,不至 于含糊不清;脚下清楚则步法正确,前进后退才有准地方,而无废步),腰脊圆 转,易于走化发放。李亦畲曾说:“手 与足是首与尾的关系,首尾相应,互相 默契配合,中以胯虚与磨腰,才能进者 得机得势,退者灵动圆活,无僵硬之病。 膝与肘、肩与胯也同此理。百骸如出一 心,才能发之有效。”说明先练好手法、 步法、身法的重要。

- 保持懒扎衣的正确姿势,身备五 弓

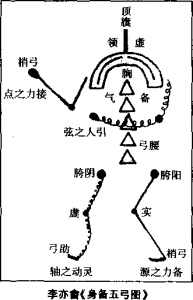

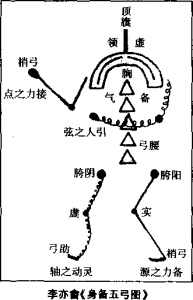

推手是据懒扎衣衍化而成,练习推 手无论是定步还是活步都要始终保持懒 扎衣拳势的间架结构,身备五弓,才能 蓄发相变、中规中矩。对此,李亦畲前 辈在《身备五弓图》中有明确的阐述, 写出供读者参考研习:

“五弓者,上有两膊,下有两腿,中 有腰脊,总称五弓。五弓者总归一弓。

吴丈第

武术文存~

一弓张,四弓张;一弓合,四弓合,五弓为一弓,才好实用。大弓张,四弓 张;大弓合,四弓合。总须节节贯串,一气呵成,方能人为箭,我为弓。”(引 自《武派太极拳谱》第七节《太极五弓图解》)

- 熟悉八法,先求顺随

推手是由拥、撮、挤、按(暗寓采、例、肘、靠)组成,首先要学生熟悉 这一程式,然后由有经验者带领学生练习,先求顺随。对方快我也快,对方慢 我也慢,对方有力我也有力,对方无力我也无力。总之,我意在先,时时留意 对方的虚实变化,逐渐就练出了 “听劲”的功夫。然后再练习顺势走化,改变 来力方向,做到处处圆转自如,不给对方以可乘之机,逐渐达到处处可以引进 落空,破坏对方平衡。顺随劲练好,有了上下相随的功夫,再进而掌握沾连粘 随四法,克服顶、匾、丢、抗四病就较容易了。韩钦贤在《走架打手白话歌》 中说:“彼此进退跟随劲,无穷变化在腰中……四正四斜全是意,不丢不顶随意 行”,说明推手先要练习顺随功夫。这是经验之谈。

- 研习“五技”、“八法”等技法

推手有一定功夫后,就应结合拳势研习在推手中如何运用搠、振、挤、按、 来、拗、肘、靠八法和跌、打、踢、拿、掷五技以及接(沾住来劲)、化(引进 落空)、拿(制彼不能走化)、发(乘隙反击)等技法,并为散手奠定基础。

- 要在巧妙上下功夫

太极拳术之妙在于巧,不在于力,“巧”才能“四两拨千斤”,故武派传统 推手强调技巧,而不斗力。当各种技法掌握后,更应在巧妙上苦下工夫,做到 身要灵,灵则空;手要随,随则疾;步要稳,稳则敏;眼要锐,顾三前,盼七 星;腰要活,虚实变化从心所欲;手、眼、身、腰、步在心意统帅下“六合归 一”,则可达到吞吐浮沉,绵软巧脆之境地。

- 遵循顺、逆、变、空、玄的练习顺序

武派太极拳推手教程大体上可分为顺、逆、变、空、玄五个阶段,各个阶 段都有练习重点,但又不是截然分开。对其具体内容,我在《武派太极拳体用 全书》、《武派太极推手技术要领》都有过介绍,本文不再重复。

三、糖研散手

拳势是基础,推手是练习技击的重要手段,散手是“学以致用”的目的, 因而武派太极拳前辈对此都很重视,并培育出不少好手,如郝门弟子阎志高, 李圣端、李香远以及霍梦魁、陈明洁、陈固安等均以散手著称。

散手训练程序是:

1 •先练手法、步法

经过拳势、推手以及刀剑等器械锻炼,进入散手训练可谓水到渠成,顺理 成章。然而推手有一定程式规矩,是两人双臂缠绕胶着状态下进行较技,而散手是自由搏击,没有固定程式,二者大不相同。因此,武派前辈训练散手多以

36式短打作为由推手向散手的过渡练习。

此外,还要练习一些适应散手的手法、步法。手法是先练定步接手。由两 人对练,.一人出拳击打,一人练习接化。如甲双拳向乙面部胸部连续进击,乙 用纭手(武派拳势,下同)或搂膝拗步等手法沾截走化,引进落空。俟乙接手 熟练后,再改用单手接化甲的双拳。定势接手熟练后,再练活步接手。能熟练 地接化一人双拳,可继练两人进击,一人接化。这种练法说来简单,练时却要 付出不少精力,且能熟练地掌握各种化解来拳的手法。不可等闲视之。比如郝 为真接手善用“旋腕提(截)肘”,很巧妙,也很实用,只有通过练习接化来拳 才能较好地掌握这些技巧。

在实际搏击中,“手快不如腿快”,除着意练习“野马分鬃”、“玉女穿梭” 等拳势步法外,还要多练“五行步”,以便搏击时“闪开正中定横中”,斜进正击。

传统拳法分长拳短打,武派太极属短打拳,更要刻意练好裹裆、护腌、腾 挪、闪战等身法。

- 融会贯通各种技法

搠、撮、挤、按、采,拥、肘、靠八法多用于推手,跌、打、踢、拿、掷 五技却是散手的核心,但是二者不可分割,应相辅相成。此外,太极十三枪中 的圈枪缠拿,出枪滚转,进枪顺步随,回枪要抽拿;太极剑中的顺人势,借人 力,蹈人虚,乘人隙;太极刀中的转折迅疾,勇于接敌,闪进逼取等等技法都 应融会贯通于散手之中。

- 多于实践

“实习实用”,理论联系实际是武派太极的优良传统。武禹襄、李亦畲常与 青壮年精通武技者比手,借以印证所学,故其术始能精妙。事实证明,只有不 断实践,通过实践总结经验教训,才能提高拳艺技巧。在实践时一要着重研习 本门心传技法,二要留意其他拳术的技击特点,再据本门手法练习破解之术。 如我的家乡练习梅花拳的人很多,梅花拳手多擅擒拿术,我小时就练过一些化 解擒拿的技巧。一年暑假回家,我一族兄练梅花拳,我俩在一块切磋,他用擒 拿术,我一一化解,并能乘隙回击,这说明有针对性地练习之必要。

- 重视学生的品质修养

旧时师长在教学之同时更着重育人,对学生的品质修养极为重视。武禹襄 在《太极拳解》中提出“气以直养而无害”,此话源于《孟子》。这句话中的 “气”并非养生家所说的气,它包含个人情操修养在内。徐震《太极拳发微•德 艺》中曾说:“少私寡欲,则气定矣,是为善养”,又云:“德成而上,艺成而 下。”就是对“气以直养”的说明。

不少朋友问我,武派太极拳为什么又称“开合太极拳”?所要求的起、承、 开、合的内涵是什么,如何体现?对这些问题,仅就所知,略作陈述。

清末民初之际,在河北永年县城内教太极拳的,是武派太极拳创始人武禹 襄的再传弟子郝为真,在南关教太极拳的是杨派太极拳创始人杨禄禅的长孙扬 兆林。二人所教拳势不同,要求也不尽相同。当地人们为了区别二人所教之拳, 称郝为真所教是“郝架”,杨兆林所教是“杨架”。郝为真自称所教是“李架” (因为他是李亦畲弟子)或“武李架”。人们又因为郝为真所教拳势要求做到起 承开合,就称“开合架”,后来郝门弟子在外地教拳,也自称“开合架”,以别 杨派所教拳势。

1961年

11月天津市武派太极拳传人出版了《郝为真氏开合太极 拳术》(油印本),就突出了 “开合”二字。

“郝架”、“杨架”称谓的出现,是太极拳流派衍生的肇始。“郝架”后来 虽多称“武派(武式)太极拳”,但人们仍习惯称“开合太极拳”,是指其拳理 拳势要求而言。其演变经历大致是:

武派太极拳在拳法理论上,多尊崇清初王宗岳的《太极拳论》,并通过实践 予以深化升华。《太极拳论》讲阴阳之道是“动之则分,静之则合”,动为八 卦,静为一气。从太极拳体用上说,“动之则分”是开,是变化,是拳势运作; “静之则合”是归纳,是气势凝聚。因此,武禹襄形容走架打手要“静如山岳, 动若江河”(见《太极拳解》);同时,他还使抽象的阴阳开合具体化,便于练 习者有章可循,有法可依。他在《十三势说略》中说:“每一动惟手先着力, 随即松开,不外起、承、转、合,始而意动,既而劲动,转接要一线串成。”起 承转合为科举时代士子赋诗和作八股文的要求,是昔日儒生们常用的术语。武 禹襄首次将它引用于太极拳走架打手之中,使走架打手有了法理依据,是对太 极拳弘扬发展的一大贡献。后来武禹襄总结的打手《四字秘诀》(敷、盖、对、 吞),李亦畲总结的《撒放秘诀》(擎、弓

I、松、放),郑月如的《打手四要》 (引、化、拿、发),都是起、承、转、合在打手技术及运作方面的具体、深入。

王宗岳的学术思想源于北宋周敦颐的《太极图说》,以阴阳为体,以刚柔为 用,尚未脱离周氏《太极图说》之用语。随着时代的发展、实践体会之不同, 武禹襄在《十三势说略》中率先提出:“虚实须分清楚,一处有一处虚实;处 处总此一虚实”的虚实说。李亦畲宗禹襄之学光而大之,他在《五字诀》中强 调“一身之劲练成一家,分清虚实”,要“开合有致,分清虚实”,于是虚实开合的相应变换,技法与意、气、神的融合,就成为武派太极拳的技术核心。为了 形象地说明虚实变化和内劲流转的关系,李亦畲还亲手绘制了《虚实开合图》, 指出“虚实即是开合”。因为走架打手的虚实多属内劲的变化,只能觉察而不易 看到;开合则指外形动作,明显可见。“虚实(内)即是开合(外)”,符合周 身一家之理。

郝为真是李亦畲的衣钵传人,武禹襄、李亦畲所著拳论言简而意赅,所创 拳势外简而内涵丰富,人多不知其底蕴,独为真能穷其窍要。其走架打手以虚 灵为体,因循为用。其功在动以习静,而静不挠于动,动静兼施,不偏一方。 其法始于守中,凝聚一气,终于行气,归于凝神至虚,故造诣精纯,独领风骚, 为李亦畲门下第一人,以故桃李满门,武派太极拳遂普及于世,衍为一派。

郝为真教拳时,综合王宗岳、武禹襄、李亦畲三家所著拳论的内涵衍变, 结合时代需求,遂以起、承、开、合作为走架打手的指导方针。郝月如解释说: “走架每一势分四字,即起承开合是也。”又说:“开是大,非顶撞也;缩是小, 非躲闪也。”(见郝月如《太极拳的走架打手》)指明“开”要舒展,肌肉筋骨 关节要放松,以利气血通畅,手眼身腰步协调合一,一动皆动,势如张弓,内 气周旋,外应百变。“合”要紧凑,精神内固,双掌各护半边身躯,护中用中, 步法稳健,腿法快捷,发如放箭,一吐即收。开中有合,合中有开,舒展不离 紧凑,紧凑胤育舒展,重心稳定,八面支撑。因此,走架时,要以起、承、开、 合为指引。“起”要神聚,心静气敛,心不静则不专,气不敛便无含蓄,势易 散乱。“承”是承上启下,要衔接自然,一气贯串。“开”要灵敏,富于变化, 不抢不坠,气势饱满。“合”要圆融,手眼身心步和谐自然,每一势的起承开 合既要清楚,更须连贯,意动势随,真气聚于腰,“命意源头在腰隙”,灵活似 飞鹘,步活、身活、招势活,在圆融中求启机,求变化。

走架每势能做到起、承、开、合,才能饱满无缺,富于变化,而不流于浮 滑潦草。在此基础上,进而做到眼有神,身有谱,脚有根,空松圆和,外柔内 刚,不散不懈,不僵不滞,内外相合,周身一家,一动一静,皆有神情,外在 的形态和内在的意气神和谐统一,掌握好心静、意专、气畅、神敛、形顺“走 架五要”,始可越练越精,步入武派太极之门。

孔子曾说:“君子和而不同。”(《论语•子路》)武禹襄、李亦畲、郝为真 三代人在拳理拳法上既有继承,也有发展,是符合孔子这一深邃哲理的。没有 扎实的继承,何来发展,没有创新发展,势必僵化,谈何继承!认真处理好继 承和发展的辩证关系,是学术流派能否健康发展,永葆新鲜朝气的关键。

李经纶,字亦畲,直⑵之永年人也。邑庠生⑴,弱冠补博士弟子员既 父贻斋公,字世馨,原贡生⑸,候选训导⑹;同治元年,举孝廉方正E 不仕。母武儒人⑹,即禹襄之姊。生子四,亦畲长也。二承纶,光绪己 亥举人。三曾纶、四兆纶,均有声庠序⑶。

友白公,亦畲世父”。

1也,无子。亦畲继其嗣,事世父母直如事其 所生父母,而予所生父母之晨昏定省,未尝委话群季"七 孝声闻于乡 党。亦畲于承欢之暇,尤嗜读书,颇好武艺。武禹襄皿]者,即其从学 拳法者也。

先是河南陈某得宋张三峰之真传,武禹襄习焉而精,顾未轻以授 人,恐不善用滋之弊也。唯其甥李亦畲来,有无不传,传无不尽,手 足引之,身容形之;凡或向或背,或进或退,无不详示。以是二十余 年,臻至妙境。既尽得其传,复以毕生精力苦心钻研,凡一举一动, 无时无刻莫不在锻炼揣摸中,是以亦畲能登峰造极者,实非偶然。复 又得一巧妙,获一窍要,即书一纸条贴于座右,逾日觉有不安(妥) 者,即行撕下,另易他条。往复撕贴,必至神妙正确不易方止。久则 纸条遍贴满墙,遂集成书。遗有《五字诀》、《走架打手行工要言》、 《虚实开合论》、《撒放秘诀》及擎引松放等,皆系李亦畲审慎周详, 正确无疑,诚是术之先觉者也。是以李亦畲在咸同

"3】之际名驰全国, 时有同里郝和者,亦执弟子礼焉。

后有郑中丞元善网督师河南,闻名延请入幕3〕咸中要机,因无宦 情

"61,即行旋里。返里后颇好善也,遇有义举任之

W1,罔有缩胭,所 以受当时之尊崇也。

其子石泉、逊之及孙福荫等习是术,而臻妙境者亦夥。唯其门生 郝和啊得太极真传,演为一派,名闻海内,尤为著名者也。

校注[1] 本文采自手抄本《永午李氏家藏太极拳秘谱全集》卷九,系据武莱绪 《李公兄弟家传》及李槐荫《刊印先祖亦畲公太极拳谱缘起》等文损益而成, 未署改编者姓名。原件无分段标点,为了读者阅读方便,我试做了分段断句, 并对少数字词做了简注。

[2] 直,即直隶省,民国改称河北省。

庠生,明清两代称府、州、县的生员(秀才)为庠生。县学为邑庠。

博士弟子员,秀才的别称。汉武帝设博士官,置弟子五十人,据此唐以 后称生员为博士弟子。

虬古代米仓曰魔。清代秀才据其资历学行分“屋膳生员”(简称原 生)、“增广生员”(简称增生)、“附学生员”(简称附生)。禀生每月可领六 斗米,称食禀。在秀才名册中姓名居前,可以优先被选为贡生(简称“禀贡”), 取得这一资格后,就可以出仕(做官)。

训导,清代府、州、县都设有儒学,训导是府学的副教官。候选训导是 已取得训导资格,但尚未被吏部任命。

孝廉方正,汉朝取士制度有“贤良方正科”和“孝廉科”,明、清两朝 举人由乡试中产生,类似汉朝的取士制度,于是孝廉就成为举人的别称。

儒人,古代官员的妻子也受朝廷相应的封赠,七品称儒人。

庠序,古代地方设的学校,殷曰序,周曰庠。明清两代府、州、县均设 儒学,中了秀才,称在庠。“有声庠序”是说曾纶、兆纶都是秀才。

世父,伯父。

群季,指李亦畲的弟弟们。

武禹襄,武派太极拳创始人。

咸同之际,指清咸丰、同治年间。

中丞,清制,巡抚总理一省的政务,为最高行政长官。中丞是对巡抚 的尊称。郑元善,字体仁

(1799—1878),广宗人。

入幕,受地方长官私人聘请协助办理公务,称入幕。

因无宦情,《李公兄弟家传》对此记载较详,摘录于下:“公(指李 亦畲)参赞军务咸中机要。中丞上吏功于朝,公名列焉。得旨以巡检用矣。公 澹泊无仕宦情,闲关归去。”

义举,据《李公兄弟家传》记载,“义举“主要是“障溪河,修通路, 捕蝗蛹”和弟曾纶为小儿义务种牛痘,“先后二十余年间,全活婴儿以万计。”

郝和字为真。《太极拳谱马序》称“而近大河以北,言斯技者,莫不 首尊杨班侯、郝为真两家……杨、郝皆广平府永年人,一脉相传,守而无失, 高山仰止,其可钦已!”

(1935年太原版)

浏览361次