第一章概述

武术,是以踢、打、摔、拿、击、刺等技击动作为素材,遵 照攻守进退、动静疾徐、刚柔虚实等格律,组成套路,或在一定 条件下遵照一定的规则,两人斗智较力,形成搏斗,以此来增强 体质、培养意志、训练格斗技能的体育运动。它具有悠久的历史 传统和广泛的群众基础,是中华民族在长期生活与斗争实践中逐 步积累和丰富起来的一项宝贵的文化遗产。

第一节武术的起源和发展

一、武术的起源和历代发展概况

(一)武术的起源

武术起源于远古人类祖先的生产劳动。原始社会的生产力极 为低下,人类主要靠狩猎等原始的生产活动为生,并从中学会了 徒手或使用木棒、石头等器具击打野兽的方法。这些击打的方法 多是本能的、自发的、随意的身体动作,人类还未有意识地把搏 杀技能作为一种专门练习,但这些击打技能却是武术的起源之一。

人类进入旧石器时代晚期,打制石器等生产工具有了较大发 展。到了新石器时代,人们已经较广泛地运用弓箭来狩猎了。生 产工具的较大发展,使人们在劈、砍、击、刺等方面初步积累了 经验。这时,以创造锋刃工具的能动性、使用工具方法的主动性 及运用格斗技术的自觉性为标志,武术进入了萌芽状态,但其技 能本质上还是属于生产活动的范畴。

到了氏族公社时期,部落战争促进了格斗技能的形成和发展。 人们把在战争中比较成功的搏击方法加以总结,反复模仿、习练, 并传授给下一代。使用兵器的技艺及战争所需的格斗技术也逐步 从生产技术中分离出来,开始作为军事训练的重要内容。

(二)历代武术发展概况

军事战争是促使武术形成与发展的催化剂,但原始格斗技术 能发展成击舞一体、内外兼修的武术形式,则是由中华民族特有 的文化土壤孕育而成的。

商周时期,军事训练的主要形式是“田猎”和“武舞”。田 猎的目的是训练各种武器的使用及驭马驾车技术,是集身体、技 术、战术训练为一体的综合训练。“武舞”是将用于实战的搏杀 经验按一定程式进行训练,是古代武术由感性认识向理性认识的 升华,是由支离破碎向系统化演进的象征,也是武术套路的雏形。 春秋战国时期,诸侯纷争,战事频繁,练兵习武更加得到重视和 发展,如齐桓公每年春秋两季都要举行比武较力的“角试”来选 拔人才。而随着奴隶制的崩溃,奴隶主贵族在军队和教育方面垄 断武术的局面被打破,“士”阶层及“游侠”的出现,标志着武 术开始走向民间。当时民间就有不少武艺高超的技击家,如越女、 袁公、鲁石公等。《吴越春秋》所记载的越女论剑,理法深奥, 论述精辟,至今仍不失光彩。

秦、汉、三国处于中国封建社会的上升时期,政治、经济、 文化的发展为武术逐步由单纯军事技能向竞技方向发展创造了条 件,角抵、手搏、击剑等竞技项目都很兴盛。攻防格斗的武术与 适应表演的套路并行发展。《汉书•艺文志》“兵技巧十三家” 中,收入了《手搏》6篇、《剑道》38篇。当时,也有不少武 术项目被吸收到兴盛的“百戏”中去,使得武术朝着表演化方向 发展。

两晋南北朝时期,武术在与文化的交融中逐渐与养生相结合。 然而当时玄学盛行,人们沉迷于炼丹以追求长生不老,其消极影响在一定程度上阻碍了武术的发展。

唐代长安二年(702)始行武举制,用考试的办法选拔武勇人 才,这对武术的发展起了极大的促进作用。刀术成了唐代阵战的 重要武器,剑术逐渐脱离军事实用性而在民间发展。诗人李白、 杜甫青年时都曾习过剑术。裴旻将军的剑术独冠一时,与李白的 诗歌、张旭的草书并称“唐代三绝” o可见武术作为一种文化形 式,在当时已具有相当大的影响。

两宋时期,以民间结社组织为主体的民间习武活动蓬勃兴起, 如"英略社”、“弓箭社”、“相扑社”等。“社”的形成,为 民间武术的传授、交流、发展创造了有利条件。宋代城市经济发 达,在一些专门性的群众游艺场所“瓦舍”、“勾栏”中出现了 大量以卖武艺为生的民间艺人。他们的表演不仅有单练,还有对 练,极大地促进了套子武艺向表演化方向发展。

元代禁止民间习武,武术被保留在舞台上,武术受戏剧影响, 套路走向艺术化,为后来套路的发展打下基础。

明清是武术的大发展时期,其繁荣的一个重要标志是流派林 立,.不同风格的拳种和器械得到了大发展,武术作为军事技术、 健身手段及表演技艺的多种价值为人们所认识和运用。自明代以 来,以戚继光、程宗猷、茅元仪为代表的一些优秀军事家,对宋 以来的武艺进行了总结,总结出技法、战术和教学训练方面较为 系统的一些基本理论。如戚继光的《纪效新书》总结出拳术是学 习器械的基础等循序渐进的教学训练法则,并且明确提出了武术 的健体强身功效。在清代,一大批文化人加入到练拳习武的行列 中来,他们自觉地运用中国许多古典哲学理论来指导习武实践, 使得武术理论不断丰富,并创立了许多新的拳种,如太极拳、形 意拳、八卦掌等。

近代以后,冷兵器在军事上的地位明显消退,但武术由于具 有健体防身等多重功效,所以能适应时代的变化,逐步成为中国 近代体育的有机组成部分。在此基础上,武术进一步吸收传统文

3 化的养料,丰富锻炼形式,升华技法理论,在不失攻防内涵的前 提下,沿着体育方向不断发展。

20世纪初,习武开禁,拳技之风蓬勃一时,民间出现了许多 拳社组织。1910年在上海成立的“精武体育会”是维持时间最长、 影响最大的团体。1927年国民党政府在南京成立了中央国术馆, 并于1928年和1933年在南京举办了两次国术国考,进行了拳术、 长兵、短兵、散手和摔跤等比赛。此外,中央国术馆还组织了一 些规模较大的武术表演活动,如1929年的杭州国术游艺大会及中 国武术队1936年赴柏林奥运会参加表演等,这对武术的发展起到 了重要的推动作用。但当时因中国处于半殖民地、半封建社会, 政治、经济、文化、教育的落后也在一定程度上阻碍了武术的健 康发展。

二、新中国武术运动的发展

(一)武术在国内的普及与发展

中华人民共和国成立后,武术运动发展非常迅速。1950年, 中华全国体育总会召开了武术工作座谈会,倡导发展武术运动。 1953年在天津举行了以武术为主要内容的全国民族形式的体育表 演竞赛大会。1956年中国武术协会在北京成立。1957年国家体委 将武术列为体育竞赛项目,并组织整理出版了《简化太极拳》和 一大批长拳类拳、器械套路。这些套路成了在群众和学校中普及 武术的基本教材,起到了促进技术规格统一的作用。在此基础上, 国家体委于1958年制定了第一部《武术竞赛规则》,编定了拳、 刀、枪、剑、棍五种竞赛规定的套路,推进了武术训练的系统化、 规范化和科学化,促进了武术运动技术水平的提高。与此同时, 在国家体委统一指导下,各地相继建立了各种武术组织,形成了 一个广泛的、群众性的武术活动网。武术社会化程度极大提高。

后来的“十年动乱”阻碍了武术运动的发展,许多拳种和流 派趋于消退和失传。与此同时,竞技武术由于过分追求空中动作 和艺术效果,因此在某种程度上破坏了武术的风格特点与套路结构,没有全面正确地继承和发展传统武术。

到了 20世纪80年代,武术运动又逐渐复苏o 1982年12月在北 京召开的首次全国武术工作会议提出了在全国范围内挖掘整理传 统武术的要求。1983年挖掘整理工作正式全面展开。同时,各种 武术组织也蓬勃兴起,武术运动进入大、中、小学课堂,走进军 营,农村的武术活动也日益活跃,不少地方甚至“武术搭台,经 贸唱戏”。如1988年在杭州举行的中国国际武术节,就是融体育、 文化、贸易、旅游于一体的国际盛会,不仅展示了武术丰富的内 涵和迷人的魅力,而且获得了可观的经济效益。本着“积极、稳 妥”的精神,散打运动经过1。年试点试验,于1989年被批准为体 育正式竞赛项目,这样武术的攻防格斗技术就可以在比赛的实践 中得到检验和发展。为了适应“全民健身”的需求,1994年国家 体委武术运动管理中心出台了《中国武术段位制》,并于1998年 正式全面启动。与此同时,武术的学术研究也蒸蒸日上。自1987 年首届全国武术学术研讨会在北京召开后,每年都有一次这样的 研讨会,极大地促进了武术理论研究广泛而深入地开展。最可喜 的是,国务院学位委员会于1996年正式批准体育学科设立武术学 科专业博士学位点,这标志着武术作为一门学科已迈入学术领域 的最高殿堂。作为民族传统体育,武术与体育运动训练专业、体 育教育专业、运动人体科学专业以及社会体育专业并列为体育学 科的五大专业门类。可以相信,今后武术运动必将在继承传统的 基础上进一步向科学化方向发展。

(二)武术在国际上的影响和发展

将武术推向世界,扩大中华武术在海外的影响,这对展示中 华民族特有的智慧和力量,发展国际间的文化交流,增进世界各 国人民之间的友谊,都有着深远的意义。

1960年,中国武术队出访了前捷克斯洛伐克,这是新中国成 立后武术团体第一次出访。随后,国家和地方曾多次派遣武术团 队到国外表演访问,为新中国的外交工作作出了贡献。这些活动对扩大武术在国际上的影响作用巨大,但武术真正走上国际化进 程是在20世纪80年代以后。

1982年底,全国武术工作会议提出了 “武术要开展国际交流, 积极稳步地向国外推广”的号召,加速了武术运动的国际化进程。 1985年是武术国际化进程的一个重要里程碑。是年,国务院批准 了国家体委将武术推向世界的决策;8月,在古城西安第一次举办 了武术国际邀请赛,并成立了国际武联筹委会。自此,国际武术 运动进入了有组织的阶段。

1987年在日本横滨举行了第一届亚洲武术锦标赛,武术开始 成为正式的国际比赛项目。1988年亚奥理事会正式通过将武术列 为亚运会正式比赛项目,从而使武术由单一的国际比赛变成国际 综合性运动会的比赛项目。经过5年的研讨与筹备,在世界各洲际 武术联合会的基础上,1990年10月,国际武术联合会在北京宣告 成立,并于1991年在北京举办了第一届世界武术锦标赛,以后每 两年举办一次。目前,国际武联已拥有77个会员国,该组织已得 到国际奥委会的正式承认,并已正式向国际奥委会提出申请,要 求将武术列为奥运会正式竞赛项目。

在武术技术向世界推广之际,它所根植的中国传统文化也逐 步被越来越多的外国朋友所认识和喜爱。在首届世界武术锦标赛 论文报告会上,有21位中外代表分别从文化深层,诸如古典哲学、 美学、伦理、养生等方面对武术的丰富内涵和多方面价值进行了 科学探讨。“源于中国,属于世界”的武术已经成为各国人民沟 通的桥梁和友谊的纽带。作为优秀的民族文化和出色的运动项目, 武术必将丰富奥运会的内容,并为促进东西方文化的交流作出贡 献,更好地造福于全世界爱好和平的人民。

第二节武术的内容和分类

我国历史悠久,地域辽阔,武术运动也因此内容丰富,分类 方式繁多。如传统分类中有以是否“主搏于人”而分为内家与外 家;或按地域分为少林、武当、峨嵋等门派,以及南拳北腿、东 枪西棍之说;目前有人依习武范围与目的将武术划分为竞技武术、 学校武术、民间传统武术和军事武术等;也有依体育竞技比赛的 分项将武术分为长拳、南拳、太极拳、同类拳种的器械及传统拳 术和器械。目前一般按运动形式将武术分为三大类:

(一) 功法运动

功法运动是以单个武术动作作为主体进行练习,以达到健体 或增强某方面体能的运动。例如,专习浑元桩以调心、调身、调 息,长时间站马步桩以增强腿力等。

(二) 套路运动

套路运动是指以技击动作为内容,按攻守进退、动静疾徐、 刚柔虚实等矛盾运动的变化规律编排而成的整套练习形式。主要 内容有拳术、器械、对练、集体表演。

拳术 指徒手练习的套路运动。拳术的种类很多,如长拳、 太极拳、南拳、形意拳、八卦拳、通背拳、象形拳等。

器械指手持武术兵器进行练习的套路运动。器械又可分 为长器械、短器械、双器械、软器械。目前最常用的器械是刀、 剑、枪、棍,它们也是武术竞赛的主要项目。

对练指在单练基础上,两人或两人以上,在预定条件下 进行的假设性攻防练习。对练包括徒手对练、器械对练、徒手与 器械结合的对练等。

集体表演指6人以上徒专或手持器械同时进行练习的演练 形式。演练时,可变换队形,也可采用音乐伴奏,要求队形整齐、 动作协调一致。

(三)搏斗运动

搏斗运动是两人在一定的条件下,按照一定的规则进行斗志、 较力、较技的实战练习形式。目前武术竞赛中的搏斗运动有散打、 推手等。

散打 又称散手,古称手搏、白打等,由于徒手相搏、相 角是在台子上进行,所以又称“打擂台”。现在的散打是两人按 照一定的规则使用踢、打、快摔等方法制服对方的竞技项目。

推手 是两人遵照一定的规则,使用棚、捋、挤、按、采、 冽、肘、靠等手法,双方粘连黏随,寻机借劲发力将对方推出, 以此决定胜负的竞技项目。

第三节武术的特点和作用

一、武术的特点

(一) 动作具有攻防技击性

武术虽然成为体育竞赛项目,但动作具有攻防技击性仍然是 它的本质特性。如散打的技术与实用技击术基本是一致的,集中 体现了武术攻防格斗的特点,只是从体育的观念出发,以不伤害 对方为原则,严格规定了禁击部位和保护器具。作为中国武术特 有表现形式的套路运动,虽然拳种不同、风格各异,有的还具有 地方特色,但无论何种套路,其共同特点都是以踢、打、摔、拿、 击、刺等攻防动作构成套路的主干内容。虽然套路中不少动作的 技术规格与技击原形有所不同,或因连接贯串及演练技巧的需要, 穿插了一些不具备攻防意义的动作,但通过一招一式表现攻与防 的内在含义仍然是套路技术的核心。

(二) 具有内外合一、形神兼备的运动特色

讲究动作形体规范,又求精、气、神传意,内外合一的整体 运动观,是中国武术的一大特色。所谓内,指人的精神、意识和 8 气息的运行;所谓外,指人体手、眼、身、步的活动,如太极拳 要求“以意识引导动作”,形意拳讲究“内三合、外三合”。套 路演练在技术上特别要求把内在的精、气、神与外部的形体动作 紧密结合,做到手到眼到、形断意连,使意识、呼吸、动作协调 一致。这一特点充分反映了武术作为一种文化形式在长期的历史 演进中备受中国古代哲学、医学、美学等的影响,已成为一种独 具民族风格的运动形式和练功方法。

(三)内容丰富多彩,具有广泛的适应性

武术的内容和练习形式丰富多样,不同的形式和内容以及与 其相应的各种练功方法,其动作结构、技术要求、运动风格和运 动量不尽相同,分别适应不同年龄、性别、职业、体质的人的需 求,人们可以根据自己的条件和兴趣爱好加以选择。同时,武术 运动不受时间、季节的限制,对场地、器材要求也简单,这种广 泛的适应性为开展群众性体育活动创造了有利条件。

二、武术的作用

(-)壮内强外的健身作用

中国人民千百年的习武实践和近年进行的科学研究,都说明 武术注重内外兼修,对身体有着多方面的良好影响,经常练习能 达到壮内强外的效果。例如,长拳类套路,包括了屈伸、回环、 跳跃、平衡、翻腾、跌扑等动作,加上练习时内在神情的贯注和 呼吸的配合,能调动人体的各个器官都参与到活动中而得到改善。 尤其是武术基本功,坚持训练能提高人体肌肉力量和伸展性,提 高关节的运动幅度,有效地增强身体的柔软性。而散打对抗中的 判断、起动、躲闪格挡或快速还击等,对人体的反应速度、力量、 灵巧、耐力都有良好的促进作用。太极拳和许多武术功法练习注 重调息运气和意念活动,长期练习对治疗多种慢性疾病和调节人 体内环境平衡均有良好的医疗保健作用。

(二)提高防身自卫能力

武术以技击动作为主要内容,通过练拳习武,不仅可以增强体质,而且还可以学习一定的攻防格斗技术,掌握防身自卫的知 识和方法,提高人体的灵活性和对意外情况应变的自卫能力。若 长期坚持系统训练,还可以直接为国防、公安建设服务。

(三) 培养道德情操的教育作用

武术在长期的发展中,继承和发扬了中华民族重礼仪、讲道 德的优秀传统。“习武以德为先”,武术练习历来十分重视武德 教育,尚武崇德的精神可以培养青少年尊师重道、讲礼守信、宽 以待人、严于律己等高尚的道德情操。同时,练习武术,特别是 追求技艺提高的过程,不仅能培养坚韧不拔、吃苦耐劳、坚持不 懈的精神,也是一种修心养性的重要手段,有益于人的全面发展, 对促进社会主义精神文明建设有很大帮助。

(四) 娱乐观赏,丰富文化生活

武术运动具有很高的观赏价值。套路运动动迅、静定的节奏 美,踢、打、摔、拿、跌巧妙结合的方法美,内外合一、形神兼 备的和谐美都引人入胜;搏斗对抗中双方激烈的争夺,精湛的攻 防技巧,敢打敢拼的斗志,都给人一种武术美的享受。群众性武 术活动“以武会友”,可以切磋技艺,扩大交往,交流思想,增 进友谊,丰富人民群众的业余文化生活。随着在世界上的广泛传 播,武术必将会在与世界各国人民的友好交往中发挥更大作用。

第四节中国文化与武术的相互影响

一、中国文化对武术的影响

武术在整个的发生、发展过程中,受中国传统文化的影响是 全面而深刻的,它与各种不同的文化形式和层面有着紧密的血缘 关系。其影响不仅表现为自然地受到传统文化环境性的熏陶,还 在于习武者自觉地运用中国传统文化规范拳技、阐述拳理'、指导 实践。概括起来,中国文化对武术的影响主要表现在以下三个力

(一) 受中国儒家文化影响,尚武崇德形成传统

“习武先修德”、“尚德不尚力”是中国儒家伦理型文化和 传统的社会道德观念在武术中的体现。“文以心评,武以德显”, 不同的历史时期,武术的各门派都订有崇尚武.德的规范和标准, 并以此来约束和调整习武者与社会之间的关系。古时各个流派对 习武授德都有严格的要求和规定。如少林寺戒约中有“传授门徒 宜慎重选择,如确系朴厚忠义之士,始可以技术相传”。武当派 的戒律中有“十传十不传”,规定凡犯奸、盗、邪、淫、赌者都 属违反戒律,不予传授技艺。这些严格的武规、武戒,在传统道 德观念的影响下,将攻防技术和人生修行结合起来,逐步形成了 一种世代相传、被人们推崇认可的尚武崇德的思想观念,这是中 华武术的民间特色和优良传统。在习武中培养传统武德尊师重道、 讲礼守信、重义轻财、宽以待人、严于律己的道德情操,是习练 武术的真谛。

(二) 受天人合一的哲学思想和阴阳学说的影响,形成内外 合一的练功原则和方法

内外合一的整体运动观与追求内壮外强的健身价值是中国武 术的一大特点。所谓“内”,指内在的心志活动和气息运动;所 谓“外”,指人体外部形态的活动。“内练精气神,外练筋骨皮” 是武术各门派练功的基本准则。依据天人相类、天人合一的传统 思想,武术十分强调主观(内)顺应客观(外),人体运动顺应 天体变化,借助外界环境对人体的影响来提高锻炼效果。古人择 奇观庄严之处、山林茂盛之地或房屋洁净之区来练武,或按不同 季节、时辰练习不同的功法,都是天人合一、主观顺应客观在练 功方法上的体现。同时,习武者借助阴阳学说阐述武术练习中一 系列阴阳对应的概念和练功方法,发展丰富了武术的拳技、拳理。 如动静结合、形神兼备、刚柔相济、虚实结合等,成为各派武功 练习的共同要求。而欲伸先屈、欲左先右、欲开先合、欲起先伏、攻中寓防、防中有攻的技法要求,则是古代阴阳学说在武术技法 练习中的具体体现。因此,学习和了解武术的传统文化理论基础, 对于正确掌握武术的练习方法和要求、理解武术运动的规律有重 要的指导作用。

(三)受古典审美意识的影响,形成了形神兼备的运动特色 和风格

套路运动是中国武术特有的一种表现形式。在套路演练中, 武术技击性的本质特点更多的是借助形体艺术和动作编排技巧来 表现动作的攻防含义。因此,在传统审美意识的影响下,武术从 既讲究手、眼、身、步等形体动作的规范,又注重精、气、神传 意,强调习练者的意象思维、主观•“体悟”,进一步发展到追求 动作演练所表现出来的精神、节奏及风格,形成了武术形神兼备 的运动特色及审美特征。武术的气、韵、意、神等概念与它们在 中国古典美学中的范畴是基本一致的。在观物取象的传统思维方 式影响下,传统武术常常借用自然界的各种景象或动物的不同姿 态来比喻武术动作,以形喻势,如“拳似流星眼似电,腰似蛇行 步赛粘”等“八法”和“十二型”。而“眼随手走”、“形神合 一”则表现武术动作的意向,体现出独具特色的含蓄、深邃的内 在美。要表现出这些内在美,光有形似不行,还必须认识和领悟 中国传统文化,自觉地加强这方面的武术修养,才可以达到形神 兼备的境界。不少人初练武术,总感觉没有武术味儿,其根本原 因就是缺乏对这种“神似”的理解和把握。

二、武术对其他文化形式的影响

武术对其他文化形式的影响比较广泛。

(-)尚武精神对民族精神的塑造

两千多年前的《周易•象传》曾提出:“天行健,君子以自 强不息。”可见,尚武能培养自强不息的精神。习武者在长年坚 持不懈的练功实践中,不畏困难,不惧强恶,体魄不断强健,攻 防技能不断提高,不断积累与严酷的生存环境进行斗争的经验, 12

构筑了自强不息的精神赖以存在的基础。而从各门各派对武德规 范要求的基础上升华,挺聚的尚武精神则表现为培养习武者积极 进取、主持正义、不怕邪恶、见义勇为的奋斗精神,培养以武会 友、相互尊重、重诺守信、取长补短的兼容精神,培养强种御侮 的民族自豪感和责任心,敢于同有害于国家和人民利益的行为作 斗争、在民族危亡时刻挺身而出的爱国主义精箱。当习武者把爱 国主义当作精神追求的最高层次时,尚武精神就同传统文化的其 他精华融会起来,促进了民族精神的形成与发展,从一个侧面反 映出中华民族的精神风貌。尽管在武术文化传统中的确存在着不 少封建意识的糟粕和陋习,但作为主流的尚武精神在不同的历史 时期,不仅一直指导着武术实践的发展,而且对促进和塑造中华 民族的精神起到了不可估量的作用。

(二) 武术对文学、艺术的影响

从最早见于《史记》中的《游侠列传》和《刺客传》,至明 初长篇小说《水浒传》的问世,说明了古代武术对文学的影响是 巨大的。以武侠小说为代表的武术文学大体上都是对武林中人惩 恶扬善、锄奸扶弱的种种义举进行描写,赞颂符合传统道德观念 的侠义精神。如《水浒传》中在“替天行道”的大旗下,一大批 武林高手聚集于梁山泊忠义堂,他们各怀绝技,纵横江湖,杀富 济贫,谱写了一代武林高手的辉煌史卷。小说通过对这些武林人 物的描写,表现了敢做敢为、一诺千金、万死不辞的英雄侠义性 格,塑造了一系列富于人格力量的艺术形象,在一定程度上满足 了人们的审美愿望,使人们的精神得以慰藉、积郁得以宣泄、情 感得以认同,这就是武术和武术文学的魅力。武侠小说所拥有的 广泛读者群以及由武术文学改编的武打影视片拥有的众多观众这 一客观存在的文化现象,都表明中国人重视武术和以武术为题材 的文学表现形式。

(三) 武术对传统戏曲艺术形式的影响

在古代战阵变化、击刺之法和乐舞相结合的基础上产生的“武舞”是传统武术和戏曲艺术的重要源泉。古代的这种“武舞”不 仅对武术套路的形成产生了影响,也为传统戏曲的发展创造了条 件。而传统武术的不断渗透与影响,又进一步丰富和发展了传统 戏曲艺术的表现形式。传统戏曲表演讲究“唱”、“念”、“做”、 “打”,其中“做”与“打”就体现了表演艺术应用武术技巧的 多样性。作为古典戏曲艺术代表的京剧,其武戏开打的套子和个 人所具有的武打绝活在中国戏曲各剧种中是比较突出的,而深厚 的武术功底则是武打演员所必须具备的条件之一。当然武术套路 运动在长期发展过程中,在一定程度上也吸取了戏曲武打表演的 某些长处,同时,戏曲艺术中武戏的盛行也对武术的传播起到了 积极的推动作用。

(四)武术对民俗风情的影响

民俗是一个民族的历史文化在特定的地域环境内的反映。在 我国古代民俗中,武术既是民俗活动的主要内容,同时也与其他 民俗活动有着千丝万缕的联系,其中最有代表性的当属舞狮子。 舞狮在我国有着悠久的历史,在不同时期,各地以舞狮为名组织 起来的各类狮子会或狮子堂,实际上是民间倡导习武练艺的社团。 而每次舞狮表演必是武术好手簇拥相随,或持棍棒,或持刀枪, 锣鼓喧天,十分热闹,舞狮几乎成为一种别具风格的武术表演。 在广东民间和东南亚地区,不会舞狮者,人们不会认为他是武术 高手,舞狮成为了衡量武术高手的重要尺度。

几千年来,武术从孕育成形到成长发展,深受中华文化的滋 润,形成了不同于现代西方体育项目的、独特的东方人体文化表 现形式。人们只有深入研究武术的丰富文化内涵,才能全面地认 识武术以及了解继承发展武术的现实意义。

第二章武术基本功和基本动作

f 基本功和基本动作一般包括肩、臂、腰、腿、手、步以及跳

莅 跃、平衡等练习。通过练习,可使身体各部位得到较全面的训练, 勺 并能较快地发展武术运动的专项身体素质,增强各个关节、韧带 - 的柔韧性和灵活性,提高肌肉的控制能力和必要的弹性,为学习 拳术、器械套路和散打,提高技术水平打下良好的基础。

第一节肩臂练习

一、压肩

两脚左右分开,与肩同宽或稍宽。上体前俯(挺胸、塌腰、 收骸),双手抓或搭在肋木或栏杆等物体上,并做下振压肩动作(图 2 - 1) o利用肋木压肩时,可单人练习,也可由另一人骑坐在练 习者背上,随着练习者的下振动作,有节奏地给以助力。也可以 两人对面站立,互相扶按肩部,做体前屈的振动压肩动作。

要求与要点:两臂、两腿要伸直,振幅应逐步加大,压点集 中于肩部。增加助力时应由小到大。

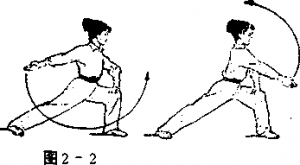

二、单臂绕环

以肩为轴做向前或向后的绕环转肩,臂要伸直,肩放松划立 圆,逐渐加速(图2 - 2)。

(二) 左右绕环

左右两臂同时向右、向上、向左、向下划立圆绕环(图2 - 4), 然后再反方向划立圆绕环。

(三) 交叉绕环

两臂直臂上举,左臂向前、向下、向后,右臂向后、向下、 向前,同时于身体侧面划立圆绕环。可左右交替进行(图2 - 5)。

浏览3,726次