形意拳系的最终形成应在清末。

形意拳基本属于象形拳,它的主要套路多是模仿一些动物 的捕食及自卫动作而成,即所谓“象形而取意”,如龙、虎、 猴、马、置、鸡、鹦、燕、蛇、鸟台、鹰、熊、等等。山西、 河北两派多用梢节(拳掌),河南派更注意发挥中节、根节的 作用,多以肘膝和肩胯击敌。

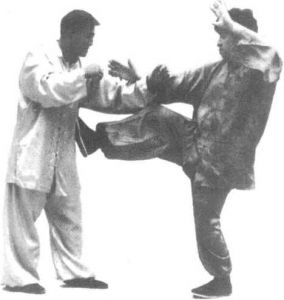

形意拳雄浑质朴,动作简练实用,整齐划一,讲究短打近 用,快攻直取。形意拳的基本套路,如五行拳、十二形等,多 是单练式,一个动作左右互换,来回走趟。日积月累,年复一 年,一个动作可重复演练达数万次之多。一旦遇敌,在速度、 力量、准确性方面均可达到惊人的进步。

在技击原则上,形意拳主张先发制人,主动进攻,抢占中 门,硬打硬进。拳谱说:“视人如蒿草,打人如走路。” “练拳 时无人似有人,交手时有人似无人”。在交手时,则要求“遇 敌犹如火烧身,硬打硬进无遮拦”,“拳打三节不见形,如见 形影不为能”,“起如风,落如箭,打倒还嫌慢”。形意拳要求 在最短时间内解决战斗:“不招不架,只是一下”。意思是敌 人打来,我根本不必招架,只须致命一击,便可取胜。清末 时,有的形意高手常常是一拳即将强敌打飞(如李洛能、郭 云深),乃至一拳将强敌击毙(如马学礼的外甥马三元)。所 以形意拳门规甚严,不准轻易与人交手。河南派形意规定:凡 忤逆不孝者,贪财如命者,逞能欺人者,贪酒好色者,概不得 收为弟子;凡练此拳者不得惹是生非,遇事必须忍让,也不准 在街头卖艺。

1954年,美国有一位名叫吉尔比的格斗高手在菲律宾的 马尼拉市见识了一位华人拳师演示的形意拳,大为惊佩,认为 它是“拳术中的最高形式”,“但要小心它的危险性”。

形意拳也属于道家拳派,讲究内功训练,在应敌时要求以 意念调动出体内的最大潜能,以意行气,以气催力,在触敌前 的一瞬间发劲,而且要求肘部不得伸直,缩短了出拳距离,使 得形意拳具有较强的穿透力,往往可对敌人内脏造成伤害。所 以,形意好手们在一般情况下,绝不轻易出手,也不敢轻易出 手。

形意拳以少胜多,以拙胜巧,以快击慢,以刚摧柔,其动 作却是质朴无华,甚少跳跃,几乎没有什么观赏价值。20世 纪20年代,王彦斋(郭云深弟子,1885年- 1963年)又在 形意拳的基础上舍形而取意,创立了意拳(曾名“大成拳”)。

意拳的出现标志着中国武术的一次革命。王萝斋大胆舍弃 了武术的所有传统套路和固定招法,将站桩功提高到首要位. 置。意拳没有套路,没有招式,只讲究随机应势,应感而发。 王琴斋曾在一招之内,击倒世界最轻量级职业拳击冠军英格 (匈牙利人)。他又曾多次应战日本柔道高手,均是一招将对 方击倒。

形意拳动作简约,切于实战,顺应了武术发展的潮流,所 以传播很快。此外,该拳系的历代传人较少保守性,并致力于 理论研究。它与太极拳系一样,都是以其潜在的文化优势而显 示出旺盛的生命力。

四、八卦拳系

八卦拳就是八卦掌。八卦原指八个方位,即北、南、东、 西、西北、西南、东北、东南。八卦掌以掌法为主,其基本内 容是八掌,合于八卦之数;在行拳时,要求以摆扣步走圆形, 将八个方位全都走到,而不像一般拳术那样,或来去一条线, 或走四角,所以称为“八卦掌”。其实,八卦掌与八卦并无什 么内在联系。

目前流行的八卦掌,又名“游身八卦掌”或“龙形八卦 掌”,为董海川(1796年-1882年)在北京所传。

董海川是河北文安人。相传他早年喜好武术,精罗汉拳 (属少林拳系)青年闯荡江湖,曾遍游吴越巴蜀,后在江皖深 山中遇一道人,得授八卦掌,武功大进。但不知何故,董海川 在中年时突然变成太监,入了皇宫。不久,他的行迹便引起猜 疑,只得设法退出皇宫,转入京师肃王府,当上武术总教师, 开始传授弟子。

董海川所传弟子极多,几近千人。他因材施教,弟子们所 学各有所得,迅速衍化出多种流派。其主要流派有:

尹氏八卦掌,为尹神速(1840年-1909年)所传,尹福 仍职业武师,长住北京;

程氏八卦掌,为程廷华(1848年-1900年)所传,程廷 华在北京开眼镜铺,人称“眼镜程”,八国联军入侵时,被德 军抢杀;

宋氏八卦掌,为宋长荣所传,宋长荣住北京地安门内;

梁氏八卦掌,为梁振蒲(1863年-1934年)所传,梁振 蒲在北京经营估衣,人称“估衣梁”。他14岁拜董海川为师, 艺成后曾在河北冀县等开设“德胜镖局”。

由此可知,八卦掌传至第二代时,已经衍化出尹、程、二 宋、梁等五个支派,于是在清末民初,以北京为中心,初步形 成八卦拳系。

大约在光绪初年,形意名师郭云深(1855年-1932年) 慕名到北京,与董海川比试。双方以武会友,连战三日。至第 三日,董海川之掌法愈变愈奇,郭云深才大为叹服。两位高手 又潜心切磋数月,议决合形意、/I卦为一门:习形意者,调剂 以八卦掌,可消偏刚偏进之弊;习八卦者,兼习形意,则有刚 柔相济、攻坚克锐之功。张占魁既从董海川学八卦掌,又从刘 奇兰学形意拳,遂融二者为一,创编出“形意八卦掌”,目前 在四川、上海等地都有流传。

八卦掌以掌代拳,步走圆形,突破了以拳为主、步走宜线 的传统拳法,为中国武术开辟了一方新天地。其步法以提、 踩、摆、扣为主,左右旋转,绵绵不断。八卦掌以走为上,要 求意如飘旗,气似云行,滚钻争裹,动静圆撑,刚柔相济,奇 正相生。好手行拳,真个是行如游龙,见首不见尾;疾若飘 风,见影不见形;瞻之在前,'忽焉在后,常常能使对手感到头 晕眼花。以此应敌,则避实击虚,手打肩撞,皆可以意为之。

八卦掌另有对练和散手,器械有刀、剑、棍、鸳鸯钺等, 其步法要求与掌法相同。八卦刀又名“八盘刀”,长1. 4米, 重2公斤,其长度和重量都超过一般的单刀。

五、太极拳系

在中国武术中,最能体现中国人性格气质的,莫过于太极 拳了。

太极拳合技击与养生为一体,是一种意气运动。它要求以 心行气、以气运身,意动形动,意到气到,气到劲到,劲由内 换,柔中有刚,刚柔相济。在技击时,太极拳讲究以静制动, 以柔克刚,以小力打大力,从不以拙力取胜。太极拳由一系列 螺旋缠绕动作组成,每个动作都呈圆形。从外观上看,太极拳 全部是划圆的动作,与其他拳派迥异其趣。

在行拳时,它要求以腰为轴,节节贯穿,以内气催动外 形,示柔缓于外,膏刚疾于内,沾手即发,以此体现出避实击 虚、蓄而后发、引进落空、松活弹抖的独特技击风格。

在技击原则上,太极拳坚持重在防御,以守为攻,以退为 进,即所谓“不敢为主而为客,不敢进寸而退尺”。太极拳高 手们一般不主动进攻,而是防范周严,后发制人。他们多是等 待对方进攻,一搭上手,即粘住不放,舍己从人,顺对方进击 的方向,以弧形动作化开对方的劲力,借力打力,发挥“四 两拨千斤”的特长。太极拳利用离心力原理,以腰脊为中轴, 自己一切动作皆为内圈,而始终置敌于外圈。这样,即便内圈 的动作慢些,仍可胜过外圈的“快”,易使对方失去重心。行 拳者在舒缓潇洒的旋转之中,随时可以骤然发劲。

太极拳的发力多是弹抖之劲,称为“寸劲”,即在极短距 离内,无须大幅度作势,即可将内劲发出。这是由意气引导, 身体诸大关节高度谐调,而于刹那之间爆发出来的一种合力, 其劲甚短,其发极速,其力冷脆,具有较大的威力。不少人以 为太极拳动作迟缓,无法用于技击,其实是一种误解。

太极拳讲究以弱胜强,以慢胜快,以少胜多,以巧胜拙, 最忌以拙力死拼滥打,最忌硬顶硬抗。它是一种蕴含着深奥哲 理、充满了智慧的拳种,它集中体现了中国人的处世之道,体 现了中国对人生、对宇宙的悟解,可谓中国传统文化的一种特殊表现形态。

关于太极拳起源,武术界一直存在着争论。多数意见认为 太极拳起源于河南温县陈家沟,为陈玉廷所创。陈玉廷为明末 清初人,原学家传武功。清军入关以后,陈玉廷曾在登封玉带 山参加反清武装斗争,事败后回归故里,隐成三十年,潜心研 究武学,终于创编出独具一格的太极拳。

陈玉廷之后,太极拳一直在陈氏族人中传授,人称“陈 氏太极拳”。直到晚清时期,太极拳才开始外传,以北京为中 心,衍化出杨、武、孙、吴四大流派。

杨氏太极拳始于杨福魁(字露禅,1799年-1871年)。 杨福魁是河北永年人,早年家贫,被温县陈家沟某陈姓大户购 为僮仆,得以到陈家沟,遇陈氏第十四代陈长兴(1771年- 1853年),学艺十余年,技艺大成。杨福魁后来在北京屡挫名 手,人称“杨无敌”,被推荐到王府授拳。当时,在王府学拳 的多是王公贵族子弟,体质娇嫩,杨福魁便将陈氏太极拳中一 些难度较大的动作作了修改,使之不纵不跳,趋于简单柔和, 又经福魁三子健侯、健侯之子兆清(字澄甫)的修改,就成 了目前流行很广的杨氏太极拳。

武氏太极拳始于武禹襄(1812年- 1880年)。武禹襄也 是河北永年人,出身于书香门第。杨福魁从陈家沟艺成回永年 后,武禹襄从他学拳。不久,武禹襄又慕名到温县赵堡镇,拜 陈氏第十五代陈青萍为师,学习陈氏小架(即“赵堡架”)。 其后,武禹襄把杨氏大架和陈氏小架结合起来,形成了武氏太 极拳。

孙氏太极拳始于孙禄堂(1861年-1932年)。他是河北 完县人,早年为形意、八卦名家,在北京有“活猴”之称。 孙禄堂在五十岁那年,拜武禹襄的再传弟子郝为真为师,融形 意、八卦、太极为一体,创编了架高步活、开合鼓荡的孙氏太 极拳。

吴氏太极拳始于吴鉴泉(1870年-1942年)。吴鉴泉是 北京人,满族,后改汉姓为吴。他的父亲全佑曾先后从杨福 魁、杨班侯父子学拳,鉴泉得其父传。后来,吴鉴泉在杨氏父 子拳架的基础上,又加以改进修润,使之更趋于柔和,于是形 成了吴氏太极拳。

到了民国初年,由陈氏太极拳衍化而出的杨、武、孙、吴 各成一派,形成五花竞放之势,大名鼎鼎的太极拳系才算真正 形成。它是中国诸大拳系中形成最晚的一个,但也正因为如 此,它又成为中国诸从拳系中最富于活力的一支。

从陈玉廷开始,陈氏族人一直是耕读传家,保持着文武兼 修的优良传统,不仅历代多有技击高手,而且出现了杰出的技 击理论家。陈氏太极拳的这一传统也影响到其他四支太极拳。 所以,直到目前为止,在中国的诸大拳系中,太极拳始终具有 文化层次上的明显优势。研究太极拳的著作,不仅数量最多, 而且有理论深度,在功法和技击方面较少保守性。再加上太极 拳融技击与养生为一体,老少咸宜,所以能在短短几十年间, 由北而南,风靡全国,成为发展势头最快的一个拳系。

六、南拳拳系

这是一个浸润着亚热带海洋情调与丘陵丛林气息的拳系。 它以福建、广东为中心,广泛流传于长江以南地区,故称 “南拳”。

关于南拳的起源,从前流传着一个故事,说是福建有一座 少林寺,为嵩山少林的分支,人称“南少林寺”,寺中僧人世 人习武。康熙年间,西鲁国来犯,无人可敌,福建少林寺僧人 请缨出征,大破西鲁国,班师凯旋。不久,有奸人进谗,清廷 派兵围剿福建少林寺,将该寺焚毁,寺中仅有五僧幸免于难。 这五位僧人四处寻访英雄豪杰,创立了洪门(天地会),立誓“反清复明”。福建、广东、湖北一带的南拳都由这五位僧人 : 传出,因此尊他们为南拳“五祖”。

事实上,清代康熙年间根本没有什么西鲁国,更没有来犯 :

这事,当然也不会有南少林寺僧人为国出征的壮举。这是洪门 e 中人社撰的故事。但是,福建究竟有没有一座少林寺,倒成了 f 历史的悬案。有人认为这座少林寺在福建莆田,有人认为在福 焉 建泉州,甚至有人说在广东连平。1996年,在福建福清发现了一处寺址,陆续出土了不少刻有“少林”字样的文物。经 学者初步考订,此处即为福建少林寺,其存在年代约为从北宋 到清雍正年间。

关于福清少林寺与南拳拳系的关系,还有待于进一步研 究。但毫无疑问的是,这座南少林寺在南拳拳系的形成和发展 过程中曾经产生过重要作用。同时,还必须充分考虑到福建地 方武功的因素。

福建民风强悍,特别是闽南一带,素以悍勇好斗著称,其 聚众械斗之风名闻全国。福建地区的武功;早在明代中期就已 崭露头角。

与戚继光齐名的抗倭名将俞大猷(1504年-1580年)就 是一位武术大师。

俞大猷是福建晋江(今泉州市)人。他出身于军官世家, 少年时学兵法,习骑射,后从李良钦学剑,成为罕见的剑术高 手。在任职广东都司佥事时,俞大猷曾仅率随从数人,深入荒 山密林,以一手剑术震慑多处叛民,使他们归顺。他又精于棍 法,曾广教士卒,当时泉州一带的棍法孔手金是踮猷所传。 那时,泉州的剑术和棍术,在金国部是莒屈3蜡皤1莲]蝴少 林寺也自愧弗如。

明末时,泉州有一位名叫诵成州击毙猛虎,传有弟子数百人。神南干有不盘少人渡海赴台湾,参加郑成功义军。

南拳拳系的形成,也曾受到北方武功的影响。

从公元4世纪起,中国境内由北而南出现过三次大规模移 民。第一次是在两晋之际,当时就有一部分北方人辗转迁移到 福建,被称为“福老”。第二次是在唐末僖宗时期,由河南固 始人王潮、王审知兄弟率兵5000人及大批眷属南迁至泉州、 福州。第三次是在两宋之际,南迁军民超过百万。以上三次移 民,都是从河南出发。这些北方移民,统统被称为“客家 人”。他们定居在南方的同时,也把比较成熟的北方武功带到 了福建、广东一带。

明代中期,另一位武学大师戚继光率领戚家军参加平倭战 争,转战浙闽粤三省。戚家军曾在福建征战多年,并曾在福 州、泉州等地驻防。戚继光是山东蓬莱人,祖上六代都是军 官。戚继光的武功当属于北少林一系。在戚系军的武功训练 中,所有的拳械套路都由他亲自编写,剔除了那些华而不实的 动作。戚家军百战百胜的辉煌战绩,也必将使这种带有明显北 方特色的武功对闽粤武术的发展产生相当大的影响。

南拳的基本特点是门户严密,动作紧凑,手法灵巧,重心 较低,体现出以小打大、以巧打拙、以多打少、以快打慢的技 击特色。闽粤一带人体形较为瘦小,力气也相当弱些,因此特 别重视下盘的稳定性,讲究步法的灵活多变,多有扭拐动作 (如骑龙步、拐步、盖步等),使身体可以灵活转向。南拳的 上肢动作绵密迅疾,极富变化,有时下肢不动,拳掌可连续击 出数次,力求快速密集,以快取胜。在发力时,南拳大多要呼 喝作声,吐气催力,以增大爆发力。南方人四肢较短,所以讲 究贴身靠打,多出短拳,充分发挥“一寸短,一寸险”的优 势。南拳拳系中有许多象形拳,不仅有龙、虎、豹、象、鹤、 蛇、马、猴、鸡等常见的象形拳,而且有狮、彪、鱼、犬等罕见拳种。其象形拳数量之多,居全国诸大拳系之冠。

南拳的总体风格是威猛迅疾,灵巧绵密,刚柔相济,上肢 及手型尤富于变化。它不像少林拳那样雄浑朴茂,舒展大方, 但其刚烈之气,威猛之势,却顺然自成气象。

南拳拳系的形成时间,大概在清初到清代中期,即从17 世纪末至18世纪末。它包括上百个拳种,广泛流传于福建、 广东、湖北、湖南、台湾等省以及香港、澳门地区,并很早就 流传到海外,在东南亚以及美洲、大洋洲扎下根来。若论传播 中国武术的贡献,南拳拳系自当首屈一指。

七、峨眉拳系

峨眉拳系是指以峨眉山为中心的四川拳系,它是在中国南 方地区仅次于南拳第二大拳系。峨眉山雄跨于四川中部,北瞰 邛峡,南邻小相、大凉众山,东有岷江,西有大渡河,雄浑高 峻,绵亘百里,尽得巴山蜀水之灵气。其主峰高达3099米, 远在武当,嵩山之上,原来为游览胜地。

峨眉山是中国佛教的四大名山之一,相传是普贤菩萨的道 场,山上寺观众多,有不少名刹。据说峨眉山上的和尚道士很 早就有练武的传统,但史料很少记载。明代中期,抗倭名将唐 顺之写了一首《峨眉道入拳歌》,生动描写了峨眉拳法的快速 灵巧。唐顺之本是武林高手,曾向戚继光传授过枪法。他以行 家眼光看拳,其描写自然不同于一般文人的夸诞之笔。由此可 见,当时的峨眉拳法已相当成熟,在少林拳法之外自成一格。’

大概在唐顺之推许峨眉拳法的同时,峨眉的器械水平也正 在悄然完成着质的飞跃,其标志着峨眉枪法名扬天下。峨眉枪 法为峨眉山普恩禅师所传,至明末时已传四代,少林僧洪记也 曾学得这一枪法。生活在明末清初的吴殳是普恩禅师的第四代 传人。吴殳是一代武林高手,尤精枪法。他曾汇集各种枪法五百余种,推峨眉枪法为第一。明代中期,峨眉的枪法,福建泉州的棍法和剑术,都曾独步天下,其水平远在嵩山少林寺之 :上,而且后来都曾对少林武术的发展产生促进作用。同样地,少林拳法对峨眉拳系的最终形成也产生过重大影响。

四川向称天府之国,经济文化发达很早,与北方交流频繁,历史上北人入川络绎不绝,将少林拳法带入四川。四川民风勇悍,人民富于斗争精神,习武之风几乎不亚于中原。峨眉 拳术就是在四川地方拳术与少林武功互相交流融会的基础上形成的。在四川流传较广的僧门拳、明海拳、洪门拳、字门拳、 会门拳、盘破门等。据说均源于嵩山少林寺。赵门拳、山东教、 等也与嵩山少林寺有渊源关系。但是,上述诸多拳派,多以短 拳为主,“多拳少腿”,与“多腿少拳”的少林风格已有明显 区别,已经四川化亍。有些拳种在北方早已罕见,却在四川扎 下根来,像在四川南充地区流行的江河拳,相传源于河南开 封,可是如今在开封倒是失传已久了。

峨眉拳系中也包括一部分土生土长的拳种。像余门拳就是 东乡县(今宣汉县)余氏家族的祖传拳术,到清乾隆中期始 传外姓。白眉拳相传为峨眉山白眉道人所授。化门拳相传为峨 眉山修德禅师所传。峨眉拳系中还有一些罕见的象形拳,像慧 门拳中有蛤蟆拳、蝴蝶拳各一路。余家拳中有一路"攀花 拳”,动作模仿蜂蝶飞舞花丛之态,轻盈灵巧,多纵跳闪躲, 讲究沾手连发。峨眉拳系中还有一套黄鳍拳,为安岳陈氏家传 拳术。 .

此外,武当、南拳、形意、太极、八卦者大拳系也都有拳 路传人四川,有的已经衍化为峨眉拳系的一部分。

据近年统计,目前四川省内共有67个拳种,流传1652种 拳械套路,另有276种功法。在这67种拳种中,属于四川本 玉 地的拳有28个,占总数的41. 79%。明显属于少林拳系的拳种有27个,占总数的40. 30%。另外12个拳种属于其他拳 系。

四川是西南经济文化大省,历来具有胸襟开阔、兼容性 强、求新求变的特点。巴蜀文化是中国最富于包容性的地域文 化之一。它既不像中原文化那样,具有顽强的民族主导意识, 以致为自尊和历史因袭所累;又不像岭南文化那样,带有鲜明 的临海地域色彩,表现出强烈的功利趋向和物欲追求,以致偶 尔失落了自我;也不像吴越文化那样,浸润着历史的自豪感, 在轻松与小巧之中沉醉于那悠远的神韵,以致很难显示出大 度,而是襟胸阔大,兼收并蓄,在广泛汲取外来文化的基础 上,熔铸出饱含巴蜀情调的地域文化来。

峨眉拳系正是巴蜀文化的一个缩影。

第三节中国古代兵器种类

中国古代有“十八般武艺”之说,其实是指十八种兵器。 至于究竟是哪十八种,历来说法不一,一般是指弓、弩、枪、 棍、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、殳、鞭、铜、锤、叉、 钮、戈。在这十八种兵器中,有的已被淘汰,像殳、戈;有的 已经演变,像钺,原是古代的一种大斧,现在却变成一种小巧 兵器,有刃有钩,双手可各持一个,如子午钺。

实际上,中国武术中的兵器远不止十八种,如果加上各种 奇门兵器和形形色色的暗器,其总数恐不下百种。我们在这里 只介绍一些常见的长短兵器,而于暗器介绍稍多一些,以供读 者了解中国武术的一个重要侧面。

一、长兵器

武林中最常见的长兵器是枪、棍、大刀三种。

在武林中,枪被誉为“百器之王”。俗语说“枪扎一条 线”,要求扎出平直,即所谓“中平枪,枪中王,当中一点最 难防”。枪法以拦、拿、扎为主,兼有劈、崩、挑、拨、带、 拉、圈、架诸法。唐末名将王彦章擅使铁枪,人称“王铁 枪”。宋代名将岳飞、杨再兴均是枪术名家。南宋时,山东潍 州(今莱州市)人杨四娘以枪法纵横南北,自称“二十年梨 花枪,天下无敌手”,但戚继光曾指出杨家梨花枪的缺陷。明 末清初,峨眉枪法又曾冠绝一时。清咸丰年间,江苏无锡人陶 某善枪,人称“陶家枪”,不料竟败于无锡守备蒋志善手下, 陶某拜伏求教。蒋志善持枪起舞,“闪闪成白光”,犹如直径 数丈的车轮在飞转。蒋志善令陶某向他泼水,谁知竟水泼不 进,反弹如雨,将陶某全身淋湿,而蒋志善身上毫无水迹。

棍是历史最悠久的长兵器,最早被叫做“殳”(古时的殳 有棱无刃)。棍有多种,从形制上分,有长棍、齐眉棍、三节 棍、梢子棍等;从质地上分,有木棍、铁棍、铜棍等,以木棍 最常见。

早期的棍多以枣木制成,取其坚实沉重。后来改用白蜡 杆,取其有韧性,较轻便。棍法以威猛快速为上,多有旋扫及 舞花动作,打击空间较大,故称“棍打一大片”。少林棍、昆 吾棍都是比较著名的棍法。

三节棍是将三节短木棍用铁环连在一起,可收可放,夭矫 多变。梢子棍是在棍之末端以铁环连一短棍,在应敌时可收到 出其不意的效果。三节棍和梢子棍都比较难练,稍有不慎,容 易伤着自身。

大刀是将刀身后装上长柄,又名“春秋大刀”、“偃月 刀”、“长刀”。唐代大刀全长达3米,重7. 5公斤,两面有 刃,称为“陌刀”,当时军中专门组建有陌刀队。如今武林中 所用大刀皆是一面有刃。另有一种朴刀,其刀柄比大刀的短些,刀身窄长,也是双手使用。朴刀套路目前仍有流传。

在长兵器中另外还有几种。戟在南北朝以前是一种流行兵 器,有长柄单戟和短柄双戟两类。短柄双戟属于短兵器。长柄 单戟又分两种:在末端置有左右两个月牙的,叫“方天戟”; 仅有一侧有月牙的,叫“青龙戟”。东汉末年,吕布是使戟的能手,曹操善于使短戟。目前武林中仍有演练者。

叉是一种常见的兵器,古代多为猎户所用。末端分两股 的,名“牛角叉”;末端分三股的,名“三头叉”或“三角 叉”,俗称“虎叉”。叉法本于枪法,重在中平一势,也可锁 拿对方兵器。晚近以来,练叉者多在叉身上套上若干铁环,演 练时可哗哗作响。也有人能使叉在全身上下滚动,俗称“滚 叉”,颇具观赏性。

铲是一种不多见的兵器,最早是农村用的除草工具。铲杆 的前后都装有兵刃,前端是一个弯月形的铲,内凹,月牙朝 外;尾部是一个斧状的铲柄,末端开刃。相传铲最初是佛门兵 器,又名“方便铲”或“月牙铲”,演练时身法轻盈而别致, 有推、压、拍、支、滚、铲、截、挑等击法,其招式命名也多 与佛教有关。

钳也是从农具演变而来的兵器,其末端装九齿铁钳,齿锋 利如钉。钳全长2. 4米左右,重2. 5公斤,可拍击,亦可防 御,在明代抗倭战争中曾为军中利器。

属于罕见兵器。其形制如叉,末端正中有尖头,称为正 锋,长约0. 5米。正锋靠后处横一月牙,月牙朝外,月牙上 嵌着一排利刃。口柄长达2. 5米,尾端装有棱状铁钻,称为 “镣”。可用于击刺架格。由于这种兵器过于长大,分量又重, 所以只有身高力大者才能使用。

二、短兵器

所谓短兵器,是指其长度一般不超过常人的眉际,分量较 轻,使用时常单手握持的兵器。最常见的短兵器是刀和剑。

刀的套路有单刀和双刀两种,均以劈砍为主。单刀要求勇 猛迅疾,多有缠头撩花动作。双刀更富于观赏性,好手舞起, 犹如团雪滚滚,不见人影。清乾隆初年,安徽宿州人张兴德以 双刀著称,人称“双刀张”。当时山中多狼,为害行旅,张兴 德携刀而往,三日之内连杀九狼,传为佳话。同治年间,捻军 中有一少妇名刘三姑娘,也以双刀闻名,但后来率众投降清 军。

剑为双刃,以撩刺为主,风格轻灵潇洒。剑术也分单剑与 双剑两种,以单剑为多。清咸丰、同治年间,河南开封有一少 妇杜宪英精于剑术,曾因事乘船于长江,群盗乘夜色登船抢 劫,杜宪英挥剑格斗,连杀三盗,群盗鼠窜而去。更早一些, 江苏宜兴有一位名叫周济(1781年- 1839年)的著名的词 人,武功卓绝,曾击杀盗匪多人。有两个大盗衔恨不已,必欲 除之而后快。周济因事北上,路过山东,两盗尾随其后,准备 在旅店下手,而周济毫无察觉。当夜,两盗扑入周室,举刀便 砍,周济仓猝应战,手无兵刃。正危急间,一位少女执双剑飞 步而入,双剑“夭矫若长虹”,片刻之间,已将二盗刺死。周 济见此女武功远胜自己,拜问姓名,才知是旅店主人之女,名 叫红蛾,原来她早就认出这两个强盗,于是暗中加意提防,在 危急之际出手救人。

有的剑在剑柄上配有剑穗(又称“剑袍”),称为“文 剑”。无剑穗的剑称为’:武剑”。剑穗长者较为难练。有人又 在剑穗上串有铁珠,随应穗飞舞,可击入致伤。

武当剑、达摩剑、太极剑、青萍剑、龙行剑等都是比较著名的剑术套路。

斧在今天也是一种短兵器。古代作战时用的斧多是长柄, 俗称“大斧”,属于长兵器,今武林中已极少有人练习。另一 种短柄斧,俗称“板斧”,即《水浒传》中李逵所用之物。清 代时,江西九江某公子精于此术,曾以双板斧震慑群盗。至今 仍有板斧套路传世,以抡劈为主。

鞭有软硬两种。硬鞭为钢制,共十三节,俗称“竹节钢 鞭”,末端尖锐,以劈砸为主,亦可挑刺。软鞭俗称“九节 鞭”,由九节细钢棒或细铜棒连缀在一起,长度略次于身高, 其动作以缠绕和抡圆为主。九节鞭便于携带,目前仍很流行, 演练者多在鞭的两端系上绸块,抡动时可呼呼作响,以增添观 赏性。 •

铜为长条状钢质兵器,多为四棱,无刃,末端无尖,长约 0. 8米,也属劈砸兵器。另有双铜,每根长约0. 6-0. 7 米。

钩是一种多刃器械,其身有刃,末端为钩状,护手处作月 牙状,有尖有刃。武术中常见的是双钩,比较难练。相传清代 中期河北献县人窦尔墩曾以双钩闻名。

拐是一种木质兵器,有短拐、长拐两种,短拐长约0. 7 米,长拐长约1. 3米。拐的特点是在木棒靠近末端处置一横 柄,成“丁”字形。拐可用来击砸,又可用来钩拉锁拿对方 兵器。

杖与拐相近,但其横柄置于木棒末端尽头,亦成“丁” 学形。杖长约1. 2米,可单手使用,也可双手使用,其技法 有钩、挂、崩、点、拨、撩、戳、劈、扫、击等。少林武功中 有“达摩杖” 一路。

鞭杆是一种木质短棒,长约1. 3米,杆梢略细,据说是 从马鞭杆衍化而来。鞭杆短而无刃,便于携带,使用方便,流

行于西北地区。

古代还有一种短兵器叫“铁尺”,长约0. 6米,细长而 扁,无尖无刃,以劈砸点戳为主,清代时还比较流行,目前已 极为罕见。

三、暗器

所谓“暗器”,是指那种便于在暗中实施突袭的兵器。暗 器大多是武林中人创造出来的,它们体积小,重量轻,便于携 带,大多有尖有刃,可以掷出十几米乃至几十米之远,速度 快,隐蔽性强,等于常规兵刃的大幅度延伸,具有较大威力。 在千军万马厮杀的战场上,暗器很难发挥作用,所以古代战将 很少有练暗器的。武林中讲究的是一对一的打斗,双方距离很 近,于是暗器就派上了用场。中国武术中的暗器至清代而集其 大成,达于鼎盛,在武林中使用极为普遍。直到清末火器盛行 以后,暗器才逐渐被冷落,但至今武林中仍有人习练此技。

浏览900次