少林拳的概述

(一)少林拳的产生与发展

少林拳源于少林寺,拳因寺而得名,故名少林拳,是少林拳术和器械的总称。少林寺位于我 国河南省登封市境内,在登封市西北约13公里处,是公元495年北魏孝文帝为来中国传教的印 度僧人跋陀所建造。由于寺建立在嵩山支脉少室山阴的密林丛中,故名嵩山少林寺。

关于少林武术的产生,流传着多种说法,但真正有据可信者应始于隋唐。

隋末唐初(公元620年),李渊、李世民父子为了争霸天下,与盘踞在洛阳的隋朝大将王世充 交战,在战斗的紧要关头,以昙宗为首的少林寺僧,活捉了王世充的侄子王仁则,并将其捆绑送至 唐营,立了大功。李世民登基之后,“嘉其义烈,颁降玺书宣慰”(少林寺碑),对立功和尚各有赏 赐,其中昙宗被封为大将军。这次战斗,给了少林武僧习武成名的机会,少林寺发展很快,名声日 隆。贞观以后,少林寺僧“昼习经曲,夜练武略,修文不忘武备”(西来堂志善碑),揭开了少林武术 光辉灿烂的一页,修佛习武也成了少林寺世代相传的独特宗风。

北宋年间,福居和尚做少林主持时,曾邀请全国武术名流云集少林寺,虚心与各派切磋技艺。 北宋末年,金兵南侵,少林寺武僧宗印受命率“尊胜队”和“净胜队”两军,进发潼关,与金兵对垒, 报效国家。

元朝时期的统治者,崇尚释教,尤尊番僧,少林寺与皇家关系也十分密切,元世祖命福裕大和 尚主持少林寺,并统领嵩岳一带所有寺院。此时的少林寺,众常两千。寺僧习武队伍中,如智庵、 智聚、子安、党训等,都是当时身怀绝技的名僧。

到了明代,少林武术蓬勃发展,誉满天下。少林棍在少林武术中占有重要地位,少林僧所使 用的兵器以棍最为闻名。《武备志》作者茅元仪对少林棍给予了很高的评价。他认为“诸艺宗于 棍,棍宗于少林”。特别是在抗倭卫国的战争中,以棍为杀敌武器的“本寺武僧屡经调遣,奋勇杀 敌”(少林寺万历二十三年七月碑)。“俱持铁棍长七尺,重三十斤,运转便捷如竹杖,骁勇雄杰,官 兵每临阵,辄用为前锋。……抡棍破敌,与者即仆,顷刻毙数倭”(《上海掌故丛书-吴淞甲乙倭变 志》)。少林僧为国为民的英烈壮举谱写了一曲曲动人的、可歌可泣的雄壮诗篇。

清朝时期,少林寺习武之风极盛。在今天的少林寺毗卢阁(又名千佛殿)内,青砖地面上尚存 有当时寺僧练功形成的48个凹陷脚窝,就是少林寺武僧长期从事武功训练的有力佐证。

民国时期,少林武术曾是“国术研究馆"主要学习和研究的内容之一。然而由于当时的军阀 混战,又给少林寺带来了灭顶之灾。1928年,国民党军冯玉祥部石友三与建国军樊中秀战于河 南,石友三攻占少林寺后,为泄私愤,便纵火焚寺,大火延续40余天,殿堂楼阁等古建筑全被夷为 平地,大量珍贵文物也一同化为灰烬。

新中国成立后,少林寺和少林武术获得了新生。党和政府不但拨专款修复少林寺,而且对少 林武术的发展也十分重视。特别是1982年,香港中原影业公司功夫片《少林寺》的公映,使少林 武术名扬海内外。

少林拳是中华武术中一大派系,其内容丰富多彩。目前社会上广为流传的典型拳路就有大 洪拳、小洪拳、炮拳、罗汉拳、朝阳拳、梅花拳、通背拳、长拳、关东拳、长护心意门拳、七星拳、象形 拳、心意拳、柔拳、少林太极拳,以及各种器械、对练等。另外,还有与养生功、医学、气功等有关的 内容,都是十分宝贵的民族传统文化。

(二)少林拳的技法特点

少林拳朴实无华、立足实战,其运动特点也具有鲜明的技击性,具体表现在以下几个方面。

- 动作迅猛,快速有力

少林拳要求刚健有力、迅速激烈,即所谓“起手连珠炮,拳打一气连”;“使势千着,以快为先”。 在套路演练过程中,要求几个或十几个动作连贯快速,一气呵成。少林拳虽以刚为主,但同时也 要求刚柔相济。“刚在他力前,柔在他力后”,动如风,站如钉;重如山,轻如毛;守之如处女,犯之 若猛虎;静则以逸待劳,动则使其无喘息之机,如此等等。

- 拳打一条线,拳打卧牛之地

少林拳套路繁多,结构紧凑,短小精悍。演练时,起落进退多在一条线上运动。一些少林拳 家认为,从实战角度出发,真正交手相搏无非几步之距,直线运动最为有效,方寸之间便有胜败之 分。其充分体现了少林拳不受场地大小限制、随时随地均可施展解数和发挥威力的特征。

3 .进低退高,起横落顺

少林拳要求进攻时力求重心稳固,身正发力,以加强进攻力度。防守动作则要求动作灵活, 灵敏快速。凡退凡落多要求侧顺对敌,以缩小受击面,便于防守与进攻。

- 注重内外三合的协调配合,以气催力

少林拳整体动作的特点是内外合一、形神兼备。每个招式都必须做到手到、眼到、身到、步 到,周身各部位密切配合,协调一致。由于少林拳动作整身紧凑,不易大开大合,所以对身体也有 相应的具体要求:“肩与胯合,肘与膝合,手与足合”,即所谓外三合。少林拳把思想比作心,“心动 勇气生",“心一颤,四梢皆至,内劲即出",“心动必形随”,“心与意合,意与气合,气与力合”即所谓 内三合。少林拳谱中称:“法是拳,力是气,练气行功,送去必用呼,接来必用吸,运气贵乎缓,用气 贵于急,气在先行,力在后随。"实际上是讲技击格斗和套路演练中意识与行动的高度统一。

- 曲而不曲,直而不直,滚出滚入,富有弹性

从手法角度来说,少林拳要求两臂保持一定的曲度,冲拳推掌,须蹬腿转腰、抖肩发力。“身 以滚而动,手以滚而出”,反对僵直拙力。在完成动作的一瞬间,依手臂的自然反弹力,使手臂形 成曲非曲、直非直的态势,为便利继续攻防创造条件。滚出滚入,更是攻防技术的科学反映,旋动 可增强攻击力,滚动也有利于防中对来击者力量的化解。

- 以声助威

在少林拳的演练过程中还有一个发声特点,即以声助威。通常演练者除了在套路结尾时随 最后的动作发声“威”外,演练过程中也常有“呀”“呜”“哈”等不同发声。这些发声源白腹腔,短促 有力,吼声如雷,富有震撼感。

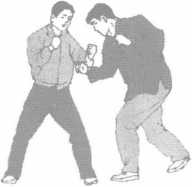

- 眼法以目注目

少林拳对眼的要求是必须头随势转,手到眼到,以目注目,“以审敌势”。演练少林拳,眼要明 亮有神,眼明方能手快。“虎视眈眈,气息沉沉,目光炯炯,含有神威”,显示咄咄逼人之势。

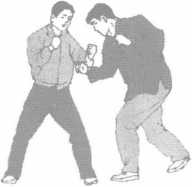

对阵交手,不是注意对方手和身躯,而是观察对方眼神,以目注目,算计对方。

二、少林拳健身方法指导

(一)少林拳的基本动作

- 手型

方拳:四指并拢,一齐向掌心弯曲卷紧,拇指第二指节压于食指、中指第二指节上。由于 要求拳面要平,外形似方正,故名方拳。

棱拳:四指并拢,一齐弯曲内扣,拇指弯曲后,以第二指节面紧顶食指、中指、无名指的第 三指节。拳要紧,拳棱要突出。

柳叶掌:四指并拢伸直,拇指弯曲紧内扣。

分指掌(透风掌):五指分开,掌心微凹。

勾:同武术基本功中的手型。

爪:五指用力分开内扣,掌心凸突。

步型

弓步:前腿屈膝前弓,脚尖微内扣,大腿高于水平;后腿挺膝蹬直,脚尖斜向前方,双脚全 脚着地。

马步:两脚左右开立,脚间之距比肩稍宽,屈膝半蹲,大腿接近水平。

仆步:同武术基本功中的步型。

虚步:一腿屈膝半蹲,脚尖外摆,大腿接近水平;另一腿屈膝在前,脚尖虚点地面,两膝靠 近、护裆。

歇步:同武术基本功中的步型。

丁步:两腿并拢半蹲,一脚全脚着地,支撑重心;另一脚脚尖支点地面。

坐盘:两腿交叉叠拢下坐,臀部与后腿外侧及脚外侧贴地,前大腿接近胸部。

手法

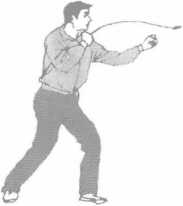

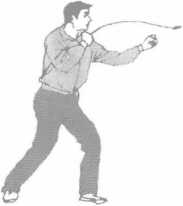

冲拳:侧身并步直立,两拳抱于腰间。目视前方。拳从腰间向内旋臂向前快速冲出,拳心 向下。紧接不停,乘前冲之势,左拳借反弹力回收,使臂保持微屈,拳眼向上。练习时左右拳可交 替进行。

劈拳:两脚并步直立,两拳抱至腰间。右拳经腹前向下、向左运行,向上经头前上方向右 侧平劈,拳眼向上。练习时左右拳可交替进行。

贯拳:两脚并步直立,两拳抱至腰间。目视前方。右拳从腰间向前、向左内旋臂弧形摆至 面前,高与眼平,拳眼向下。练习时左右可交替进行。

裹拳:两脚开步站立,两拳抱于腰间,目视前方。右拳从腰间向右、向前、向左摆击,高与 胸窝平,拳心向里,拳眼向上,力达拳面。练习时左右拳可交替进行。

栽心拳(上勾拳):两脚并步直立,两拳抱至腰间。左拳从腰间向下、向前、向上迅猛发力, 拳心向里,高与胸平,力达拳面。练习时左右拳可交替进行。

推掌:侧身并步直立,两掌上提至腰间,掌心向上。左掌从腰间内旋臂向前推出。接着迅 速乘前推反弹力微回收,使左臂保持微屈,力达掌根或掌外沿,掌指向上。练习时左右掌可交替 进行。

砍掌:两脚开立,与肩同宽,两拳抱至腰间。右拳变掌,屈臂至左胸前,掌指向上,掌心向 左。目视左方。紧接不停,右掌向右挥砍,掌心向下,臂微屈,力达掌外沿。目视右掌方向。练习 时左右手可交替进行练习。

步法

击步:同武术基本功中的击步步法。

偷步:两脚左右开立,与肩同宽。两拳抱至腰间。右脚提起,经左腿后向左落步,前脚掌 着地。两腿微屈,重心在于两腿。练习时可左右交替进行。

跳步:两脚前后开步站立,两拳抱至腰间。右脚提膝前摆,脚尖外展。左脚用力蹬地,使 身体腾空。右脚先落地,左脚随后向前落步。如此可重复进行练习。

弹子步:侧身前后开步站立,两掌前伸,掌心向上,两掌间距离与肩同宽。两腿屈膝,左脚 向前上步,右脚用力向后扒地抬起。同时,两掌向前、向两侧分搂,掌心斜向下。右脚向前上步, 两掌掌心向上由两侧向前平砍,两掌间距与肩同宽。左脚用力向后扒地,两掌内旋向两侧分搂, 掌心斜向下。两脚可在行进间交替进行练习。

垫步:侧身,两脚前后开立,身体重心六分在右腿,四分在左腿。身体重心移至左腿,两腿 微屈,右脚抬起。右脚落于左脚内侧,左脚向前上步成预备动作。此步法可连续进行练习。

腿法

正踢腿:侧身站立,左腿直立,右腿向前,脚尖虚点地面,两拳抱于腰间。目视前方。身体 重心前移,右脚向前上步。同时左拳向前上方勾击,拳与颌平,拳心向里。左脚勾脚尖向额前方 踢摆,左拳向下、向后抡劈,拳心向右。目视左脚。左脚落地,向前上步,脚尖虚点地面。目视前 方。两脚可在行进间左右交替进行练习。

里合腿:两脚并步站立,两拳抱于腰间。目视前方。左脚向左横跨一步,脚尖外展,随之 身体左转,左拳变掌向左前上格挡,掌心朝前。右脚脚尖勾起,向前上方踢摆,并于面前迎击左 掌。同时右拳屈臂上摆至右肩前,拳心向内。身体左转,右腿屈膝成独立势。右拳经肩前向下栽 于体侧,拳心向后;左掌变拳,屈臂至左肩前,目视前方。此动作可两脚交替进行练习,动作相同, 唯方向相反。

单拍脚:侧身并步站立,两拳抱至腰间。左脚向前上一步,重心移至左腿,右脚脚跟提起, 右脚脚面绷平向前、向上直腿摆起。同时右拳变掌,由腰间向前直插,于胸前迎击右脚面。右脚 向前落地,脚尖虚点地面,右拳收抱腰间。目视前方。此练习可左右脚交替进行,动作相同,唯方 向相反。

勾踢腿:侧身并步直立,两拳抱于腰间,拳心向上。左脚向前上步,腿微屈,脚尖外展,身 体微左转。右拳变掌屈臂上摆至左肩前,掌心向左,掌指向上。右脚脚尖勾起内扣,脚跟擦地提 膝向左前方勾踢。同时上体微右转,右掌向下、向后切;左掌屈臂至于右肩前,掌心向右,掌指向 上。目视前方。此练习可左右脚交替进行,动作相同,方向相反。

后蹬腿(小提鞋):侧身开步站立,两拳抱于腰间,拳心向上。左脚向前上步,屈膝下蹲;右

腿屈膝跪于左脚内侧(膝盖不触地),脚跟提起。上体微右转,右拳变掌向后下方撩击,虎口与脚 跟相对;左拳变掌屈臂摆至右胸前,掌心向右,掌指向上。身体起立,左腿支撑;右腿由屈到伸,顺 势向后蹬出。目视蹬脚方向。此练习可左右两腿交替进行,动作相同,唯方向相反。

缠勾腿(蝎子尾):两脚开立,与肩同宽,两拳抱至腰间,拳心向上。左脚为轴,身体右转 180°。同时右脚离地随转体外摆,右拳变掌向右后平搂。紧接不停,身体继续右转180°,右腿屈 膝上提,脚尖绷平内扣。右掌向下插,右前臂与右小腿内侧贴紧,右掌背贴紧内踝,掌心向外,掌 指向下;左拳变掌架于头上方。左右腿可交替进行练习,动作相同,唯方向相反。

(二)少林拳基础健身方法面壁功:两腿交叉,屈膝盘坐,两手分别扶于膝关节处,或两掌相叠,手心向上,放于腹前, 两目垂帘。

椅子桩:两脚并拢,屈膝半蹲,大腿成水平,两臂自然前伸,两掌掌心向下。

T步桩:两腿屈膝半蹲,右脚全脚着地,左脚脚尖点地于右脚内侧。右拳屈臂于右肩前; 左拳直臂下栽,贴于体侧。此为左丁步。右丁步动作同左丁步,唯左右相反。

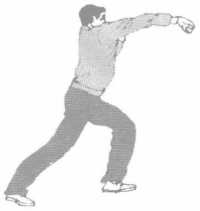

弓步斜形:两脚左右开立,两拳抱于腰间,拳心向上。左脚向左跨步,上体微左转,两拳变 掌向左下方伸出,掌心朝上。身体重心后移成半马步,两掌变拳,屈肘抱于胸前,拳心向里,高与 肩平。目视左前方。右腿用力蹬地,身体左转成左弓步,两拳内旋臂,右拳向前、左拳向后撑出, 两臂微屈,拳心均向下。目视右拳。此练习可左右交替或在行进间进行,动作相同,唯方向相反。

马步单鞭:两脚左右开立,两拳抱于腰间,拳心向上。左脚向左跨一步,同时两拳变掌向 下插出,掌指向下,掌心向前。两腿屈蹲,两掌变拳屈肘抱于胸前,拳心向里。两腿屈蹲成马步, 两拳分别向两侧平撑,力达前臂外侧。此动作可在行进间左右进行练习,动作相同,唯方向相反。

虚步挑掌:两脚并步站立,两拳抱于腰间,拳心向上。身体左转,右腿屈膝下蹲;左腿屈 膝,左脚向前半步,脚尖虚点地面。两拳变掌,左掌向前挑掌,右掌屈臂附于左臂内侧。左脚踏 实,屈膝半蹲;右脚向前上步,脚尖虚点地面。同时,右掌向前挑掌,左掌屈臂附于右臂内侧。此 动作可左右交替进行练习,动作相同,唯方向相反。

仆步切掌:两脚并步站立,两拳抱于腰间,拳心向上。身体左转,右脚向前上步,脚尖外 展;左脚屈膝提起。两拳变掌,右掌上撩,掌心向上;左掌屈臂附于左肘内侧,掌心向下。目视前 方。右腿屈膝全蹲,左脚内扣向前铲出成左仆步。同时右掌变拳收至腰间;左掌顺势向下切,力 达掌外沿。此动作可左右交替进行练习,动作相同,唯方向相反。

歇步冲拳:两脚并步直立,两拳抱于腰间,拳心向上。左脚向左上步,脚尖外展。同时左 拳变掌向左搂手。身体左转180°,两腿交叉屈膝全蹲成左歇步。同时左掌变拳收至腰间,右拳 向前冲出。此动作可左右转身交替进行练习,动作相同,唯方向相反。

转身推掌(跨虎蹬山):并步站立,两拳抱至腰间,拳心向上。左脚向左上步成左弓步,上 体微左转。同时右拳变勾,向上经胸前向左、向下经腹前搂至右后侧,勾尖向上,直臂贴身;当勾 手经腹前时,左拳变掌经右前臂内侧向前推掌。以两脚为轴,身体右转180°成右弓步。同时左 掌向右经胸前向下经腹前向左变勾搂至左后侧,勾尖向上,直臂贴身;当勾手搂经腹前时,右手变 掌经左前臂内侧向前推掌。目视右掌。此练习可原地左右转身交替进行,动作相同,唯方向 相反。

通背拳健身方法指导

一、通背拳的概述

(一) 通背拳的产生与发展

通背拳是我国传统武术的重要拳种之一,因流传区域较广,故流派分支较多,就其拳称来说, “背”字有用手臂的“臂”的,也有用脊背的“背”的。称通臂拳的拳家认为,此拳法以上肢动作为 主,两臂运使模仿了猿猴立抡摔拍、直出穿点的动作和特点,故称“臂”。

称通背拳的拳家认为,“通”意为通达,“背"乃指人的脊背,此拳强调以猿背取势,以背为法, 腰背发力,通于肩臂,达于掌指,故称“背”。尽管拳的称谓有所不同,演练风格也有一定差异,但 在拳理和历史渊源上基本是一致的,特别是在技术上都充分体现了腰背发力贯于肢体的特点,因 此,1982年出版的《中国大百科全书-体育卷》中把通背拳的“背''字定写为脊背的“背”字。

有关通背拳的起源,由于缺乏史料记载,因此有待进一步考证。不过,在我国古代一些典籍 中仍可发现通背拳的蛛丝马迹。

明朝著名学者黄宗羲在《南雷集-王征南先生墓志铭》中的六路歌诀中即有“佑神通臂为最 高”的说法。其子黄百家为王征南先生的高足,在其《学箕初稿-王征南先生传》一文中进一步为 六路歌诀注释“通背,长拳也气 由此而论,远在明代通背拳已流传于世。

据修剑痴遗存的拳谱记载,清代中后叶,浙江人祁信在河北固安一带传授武艺,始称“祁家 门”,后称“通背”。祁信自幼习武,擅长祖传大枪,人称“杆子祁”。后有其子祁太昌在多年随父研 习的基础上又有改进与发展,从此有了老、少祁派之分。老祁派在练法上刚多柔少,动作古朴劲 道;少祁派在练法上柔多刚少,动作精巧细腻。目前流传的通背拳大致可分为两大支脉:一支为 祁信 陈庆 王占春 张策,另一支为祁太昌 许天和一修剑痴。近代通背拳名家张策、修剑痴 等在继承的基础上都有所创新和发展。

新中国成立以后,武术成了社会主义体育事业的一个组成部分,在党和国家的关怀重视下得 到了蓬勃的发展,2。世纪70年代通背拳以其独有的风格特点,从表演项目发展成为正式的竞赛 项目,20世纪80年代又被写入竞赛规则中,制定了统一标准,从而为这一古老拳种的繁荣兴旺 奠定了基础。

(二) 通背拳的技法特点

武术技法的根本原理是动作具有攻防含义,各拳种的技法除遵循其根本原理外,同样还应强 调自身的技法规律,形成独有的技法特色。通背拳是通过模仿猿的舒肢展臂、鹰的振翅翱翔、猫 的扑鼠之灵等动作特点来造拳取势的,故形成其冷弹柔进、放长击远等技法特点。具体来说,其 主要有以下技法特点:

- 甩膀抖腕,放长击远

通背拳上肢屈伸和劲力蓄发及攻防兼备的基本技法是甩膀抖腕、放长击远。通背拳是以劈、 拍、摔、穿、攒为基本掌法,其他招式变化皆由此五掌生化而来,强调练时有定规,用时无定法,伸 缩往来,快速多变。在运动中,要求肩、臂各关节尽量放松并前伸,通肩达臂,力贯梢节。两臂运 使犹如皮鞭,立抡成圆,大开密合。腕要舒之如绵,柔活灵便。指腕肘舒,手臂的伸缩、收放才能 势遂人愿。肩舒则臂长,方可击远,从而达到一寸长一寸强、放长击远的效果。

- 擦挂击响,清脆连贯

擦挂击响、清脆连贯不仅是通背拳独有的技法特点,也是自我操练的一种形式。在运动过程 中,手与臂、腿、肩、背等部相交错时,要求蹭拍发出清脆的声响,提高演练气氛,并体现出通背拳 沾衣发劲的特点,动作要求劲力顺畅、连贯,击点准确。经常进行蹭击身体各部位的练习,有助于 提高人体的抗击打能力。

- 前空后丰,拧腰合胯

通背拳对形体姿态的基本要求是前空后丰、拧腰合胯,意在蓄而后发。前空也称含胸或虚 胸,要求胸廓略向内含蓄、收腹,形成空畅的形态。后丰也称拔背或探背,要求背部肌肉向下松 沉、立腰、敛臀,使背部呈圆而丰满的形态。拧腰是指以腰为轴的左右旋转。腰脊在口常生活中 对行、站、坐、卧等正确姿势的形成起着重要作用,通背拳在背部呈圆而丰满的姿态下,要求腰部 松沉,这样更有利于动作的稳健。松腰不仅能帮助气向下沉和肢体的稳固,而且更主要的是对动 作的进退旋转起着主导作用,只有松腰才能保证腰脊的拧转灵活、变化自如。通背拳对下肢动作 的基本要求是胯膝内合、向下蹬踩、五趾抓地,合胯也称扣胯或切胯,要求甑、膝关节微向内合、扣 趾。合胯合膝是取其进退之迅速,脚趾抓地是取其生根之意。腰是发劲之主宰,腿是发力之根 源。只有在发力前一瞬间形成“胸如空洞、背似锅”的姿态,拧腰切胯才能做到力从足跟起,劲从 腰背发,以力通于背,顺于肩,达于指。

- 闪展灵活,步内含腿

通背拳对步法的要求是进退要敏捷、闪展要灵活、步随身移、干净利落。要使步法起动快、运 行巧,就必须做到膝关节多处于微屈状态,以身带步,上下相随。而腿法的运用又多与步法相结 合,步内含腿,腿随步发,腿落还是步。通背拳腿法的运用有明、暗、奇、绝之说:明腿是指撩、搓 腿;暗腿是指韬匿待机,应变发腿,又名藏花腿;奇腿是指应变奇出,乘机而发;绝腿是指腿无虚 发,百发百中,专取其要害,犯者应腿即毙,内含撩阴腿,故称之为绝腿。腿的妙用借于步,步是腿 的基础,步活则腿快。

- 直出直入,冷弹柔进

通背拳对手法的要求是直出直入。无论是劈、拍、摔、穿、攒每一掌都要求手从胸中发,上下 相随,三尖(手、足、鼻)相照。出手要直,回手要快,走直线、重实用。冷弹柔进则是对运劲之要 求。通背拳在劲力上讲究冷、弹、脆、快。冷似手中脱鱼,弹似伸缩弹簧,脆似斧断干柴,快如流星 闪电。出手为柔,力到为刚。如攒拳(冲点拳),出手为掌,点到则为拳。柔进从技击含义上讲,不提倡硬攻猛进,而是以柔为法,坚韧交错。拳谚道:出拳如发炮,用掌须坚韧,着力似冷弹,变换要 交错。如劈掌当右手下劈为攻时,而左手上摆则为防,充分体现了通背拳刚柔相济、攻防兼而有 之的技法特点。

通背拳健身方法指导

(一)通背拳的基本动作

- 手型

尖拳:四指屈握,中指凸出成尖,拇指压于中指第一指节上。

奇拳:四指屈握,食指中节前凸,拇指压于中指第一指节上。

空拳(半握拳):四指并拢,向内卷曲松握,拇指第一指节压于食指、中指的指尖上。

荷叶掌:拇指、食指分开,自然伸直,其余三指微屈。

八字掌:五指微屈,自然分开,拇指与食指形成八字,掌心内凹。

猿势掌:五指微屈分开,掌心内凹,屈腕,虎口成弧形。

步型

弓步:前腿屈膝半蹲,脚尖微内扣;后腿挺膝伸直,脚尖斜向前。两脚全脚着地,两脚间距 约为本人脚长的4〜5倍。上体正直。

半马步:前脚微内扣,后脚外展,两脚间距约为本人脚长的2〜3倍,两腿屈蹲稍高于水 平,后腿膝关节微内扣,重心略偏于后腿。

虚步:两脚前后开立,后脚外展约45°,屈膝半蹲;前脚脚跟离地,脚面绷平,脚尖稍内扣 并虚点地面,膝关节微屈,重心落于后腿。

仆步:两脚平行开立,间距约为本人脚长的4倍。一腿屈膝全蹲,臀部接近小腿,脚尖与 膝关节外展;另一腿挺膝伸直平仆,脚尖内扣。两脚全脚掌着地。

前点步:两脚前后开立,后腿自然伸直;前腿微屈,前脚掌虚点地面。

跪步:两脚间距约为本人脚长的2倍,前腿屈弓,后腿屈跪,膝部触地或微离地。前脚全 脚着地,后脚前脚掌着地。

丁步:两脚并步站立,两腿屈膝下蹲,一脚全脚掌着地,另一脚脚跟提起,前脚掌虚点地 面。重心偏于全脚掌着地腿。

独立步:一腿支撑站立,微屈膝;另一腿屈膝提于体前为提膝独立,屈膝开胯提于体侧为 盘腿独立。

手法

攒拳(冲点拳):两脚并步站立。两手握拳抱于腰间,拳心向上。目视前方。拳由腰间直 臂向前冲点,拳眼向上,高与胸平,力达拳尖。

格拳:两脚并步站立。两手握拳抱于腰间,拳心向上。目视前方。屈肘握拳,以前臂由左 (右)经面前向右(左)旋臂格挡。

劈掌:两脚并步站立。右臂伸直上举,右掌虎口向后;左臂伸直垂于体侧。目视前方。侧 掌由上向下劈击,力达掌外沿。向前下劈掌为前劈,向侧前下方劈掌为斜劈,臂抡成立圆下劈掌 为抡劈。

拍掌:两脚并步站立。右臂伸直上举,右掌掌心向前;左臂伸直垂于体侧。目视前方。俯 掌由上向下拍击,力达掌心。

摔掌:两脚并步站立。右臂向前上方举起,掌背向前;左臂伸直垂于体侧。目视前方。仰 掌由上向下摔击,力达掌背。

穿掌:两脚开步站立。右臂前伸,与胸同高,掌心向上;左掌按于腹前,掌心向下。目视前 方。掌沿臂、腿、肋或身体其他部位向前、向后、向侧穿出。

掉掌:两脚开步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。臂屈肘上举,甩掌抖腕向前撞出, 掌心向上或虎口向上,力达掌背。

挑掌:两脚开步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。侧掌由下向前、向上擢挑,力达 虎口。

撩掌:两脚开步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。直臂由下向前撩出,手心向上,力 达掌心。

探掌:两脚开步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。掌心向下贴腹部向上经颌下向前 弧形探出,高与胸平,肘关节微屈,力达掌心。

扑掌:两脚开步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。两掌同时由下经胸部向前扑按, 力达掌心。

捋掌:两脚开步站立。右臂前伸,右掌掌心斜向前;左掌按于胯旁。目视前方。掌由前 向下弧形回抽,掌心向下。

步法

±步:两脚前后开步站立,后脚经前脚内侧向前迈步。

退步:两脚前后开步站立,前脚经后脚内侧向后迈步。

跟步:两脚并步站立,一脚向前跨一步,另一脚随之跟进,前脚掌着地,两腿膝关节微屈。

跨步:一脚向体侧开步,另一脚随之跟上。

纵跳步:一腿提起,另一腿蹬地向前跳落地。

跳并步:一腿提起,另一腿蹬地跳起,两腿在空中相并,同时落地。

腿法

弹腿:两脚并步站立,两手叉腰,目视前方。支撑腿微屈,另一腿屈膝提起向前弹踢,脚面 绷平,高不过腰,力达脚尖。

踹腿:两脚并步站立,两手叉腰。目视前方。支撑腿微屈,另一腿屈膝侧提,脚尖勾起,脚 外侧向上,向体侧踹出,力达脚跟。

勾踢:两脚并步站立,两手叉腰,目视前方。支撑腿微屈,另一腿脚尖勾起,脚跟擦地向斜 前方踢起,高不过膝,力达脚尖。

撩腿:两脚并步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。支撑腿微屈,另一腿膝关节伸直向 前或向后撩踢:向前撩踢,脚尖勾起,高于肩;向后撩踢,脚面绷平,上体前俯,高于头。

(5) 搓腿:两脚并步站立,两手叉腰。目视前方。支撑腿微屈,另一腿屈膝提起,脚尖上翘,向 前蹭踢,高不过膝,力达脚跟。

(6) 点腿:两脚并步站立,两臂垂于身体两侧。目视前方。支撑腿微屈,另一腿由屈到伸向前 点击,上体后仰,脚面绷平,与胸同高,力达脚尖。

浏览644次