法,

现介绍常见的

八种粧功练习法如下:

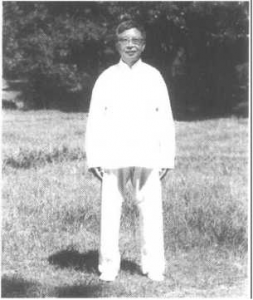

无极桩

两脚平行分汗站立.距离与肩同宽,脚尖平行向前,

双腿均衡承担体重,全身彻底放松,两臂自然松垂于体侧,

两掌指尖虚松下垂,五指微展,意念贯注中指,并将中指 轻贴于大腿部外侧裤缝线处;立身中正安舒,松肩、沉肘、

虚领顶劲、头容正直、下颌微收,双目垂帘、舌舐上颚,

以腹式逆呼吸法(吸气时横隔膜h升,腹部内收,呼气时 横隔膜下降,腹部外鼓)以意送气至小腹丹田、心静、体 松四肢百骸犹如荡然无存,如置身于虚无缥渺的空寂之中,

要想象宇宙之气体从汗毛孔进人自己体内。内外气体交融 合一,练功中要A始至终意想丹田与腹部的鼓蹩,闭目内 视丹田、耳听丹田的自由收放,三者合一易使心神专一,

才能达到人静的练功境界。如此静站10分钟至20分钟后收功,收功时两眼缓缓睁开,将两手心 搓热后由两耳侧向头顶复经额前向下颌处连续熨摩脸面20次,功毕。运动量是与练功时间长短 及身躯站立高度成正比,练习者可根据自身的体质情况逐渐增加站桩时间,切忌稍有些累就停 止,所有的桩步练习都要坚持站一会儿,要站过后感觉有点儿累才是对的。没有一定的运动量. 没有一定运动量的积累,运动效果是难以出现的,也就是要积累起一定的运动量以后,体质才会 起变化,这就是“量变”到“质变”的规律,站桩后如出现腿膝酸胀是应有的正常现象,相反, 站桩后没有什么感觉,说明你站粧的方法不对头,但如果出现腿膝痛的现象,是练过头r,应减 少站桩时间,或调整身躯的下蹲高度,减轻运动量。

开合桩

无极桩的站姿势为基础,将前仲在胸前的两臂向左右 两侧缓缓展开(展开时吸气),然后再将双掌向内慢慢合拢 到相距10厘米(合拢时呼气)两臂的开合幅度可以每个人 呼吸的长短作为开合幅度,如此反复进行练习。两臂的开 合以掌腕为主,上臂的开合幅度宜小,向外开时意注掌背 与手腕外部腕根处,可略显弧度,向内合时意注掌心与手 腕内部腕根处。练习开合桩时应与呼吸配合同练,“开”时 为“吸气”(小腹内收);“合”时为“呼气”(小腹外鼓)。

初练时呼吸应力求自然,畅通、不要勉强、不能憋气。练 久后应逐步加大呼吸程度,扩大肺部呼吸的吐纳量,每次 可练3 ~5分钟。

升降桩

仍以无极桩的站桩姿势为基础,开始时两手肩臂松垂于大腿外侧,静站片刻,排除杂念,以 意念检查全身肢体及各关节放松情况.待觉得全身松静自然以后,双手掌心朝上,缓缓向前上举 至肩高,上举时为吸气(小腹内收)意想由丹田提气上升,贴于脊背,为“升”式;转为降式 时,两手拇指朝内翻转,掌心朝下,同时双膝屈膝下沉至半蹲状态,手掌也同时逐渐下按至腹部 高,此为“降”式,降时“呼气”,意想气往小腹丹田处下沉,(小腹外鼓)这样的双手h举与下

按以及双膝的屈伸即为“升降”练习。但必须注意身躯的中正安舒。可连续做10次为一遍,速 度宜慢而勻,身体姿势下降的高低,可根据个人的体质状况自行决定。

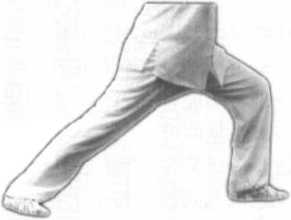

弓步桩

左腿屈膝前弓为左弓步,右腿屈膝前弓为右弓步,两 脚并行站立与肩同宽,右脚尖外撇45度,左脚向左前方伸 出前迈一大步,约为本人脚长的四至五倍,左腿屈膝半蹲,

大腿与地面平行,膝盖对准脚尖与脚尖垂直,不得超过足 尖;右腿蹬直(直中微屈)左胯根内吸,命门穴后突,双 臀正,身躯形成斜坡直线。双足脚底必须平正贴于地面,

两腿的承重比例为前七后三,此为左弓步。右弓步与之相

反,可原地静止性的交替练习,逐渐延长时间,体会动作要点与感受,能增强下肢的支撑力。

马步桩

面向南站立,左脚向左侧横开一步,两脚并行,宽度 约为本人脚长的三倍,脚尖正向前,身躯松沉下坐,两腿 >

屈膝半蹲,两腿均衡承担全身体重(下蹲的高度与两腿的 宽距可根据练习者的自身条件自行调节,幵始时高一些,

以后逐步下降),双手向胸前合十,掌心相对,指尖朝上,

两臂向外圆撑前伸,腰胯松沉,虚领顶劲,头容正直、身 躯中正,命门穴后突、头顶百会穴与会阴穴成一垂直线,

防止突臀,双目平视,呼吸自然。

另一种练法亦可将两臂松肩坠肘、虚悬松垂于双膝外 侧。

独立步桩

亦称“金鸡独立式”或“悬腿式”,面朝南站立,独立 腿脚尖稍向外微撇,支撑腿伸直时膝盖微屈,另一腿屈膝 提起脚尖自然下垂或平放均可,初练时提膝高与脐平,练 习日久,可逐渐上升,最好能上升到与心脏高,独立步更 要注意虚领顶劲。使两肩松沉、平衡稳定,命门穴稍向后 突,意存小腹,身躯稍向前弓一点点,使胸膝相吸与上提 腿形成合劲,就较易站稳。左独立步时左掌下按于左腿旁、

右手放在右屈膝上提腿上方,小臂略前倾,右手坐腕,指 尖斜朝上,意注掌根、双目平视。右独立步时,左右手脚互换,此势姿势与套路中“金鸡独立 式”相同。

仆步桩

亦称“仆虎式”或“仆腿式”,此势因对演练者的腰腿功夫要求高,难度大,很多书籍的示 范插图都是错误的,仆步的拳姿为下势,技击含义是以退为进。面向东站立,两脚与肩同宽、左 脚向左前方与肩同宽处伸出前迈一大步,约为本人脚长的四至五倍,右足尖向右外撇100度,上 身正直向右腿后坐下沉时带动左脚尖内扣45度,下坐的同时一定要保持身形正直下沉,绝对不 准弯腰、俯身,仆腿的左脚不能挺直、膝关节要放松微屈(直中含屈)脚底不能掀起、臀部略低 于膝、右膝与右足尖必须对准,脚尖允许略超出足尖,不准以足尖点地,或足跟踮起,身体面向

东南方、双丨1向前平视3初学做+到,〇J■在东面栓一根绳 了,用双手拉翁绳子下坐练>j,闪为有r可对拉的绳子,

乎拉时减轻了身躯F坐的重量,乂有了支撑,上身就易正 t,使裆部虚悬,也不要下坐太低,否则形成“荡裆”,初 练时步幅可小些,身躯下沉少一些,以后再逐渐加宽拉开,

逐步降低,不能操之过急,右仆步桩的练习方法相同,只 要将双脚互换即可1

虚步桩(又名川字步粧)

现以第五式的“提手上势”为例说明练法。扭向南站 立,两脚与肩同宽,左脚尖外撇45度,右腿向右前方与肩 同宽处跨出半步脚跟轻轻着地,虚点地面,膝尖微突,

既不能过分弯曲、乂不能伸直,应当足“直中有屈,屈中 显直'身体后坐.重心大部分在左腿上,松腰松胯、上半 身中正安舒,形成左腿实、右腿虚,身体稍向左偏转一点 点,右手向右前方平举.腕高与肩平,肘尖与右膝尖相照,

手指略斜向上翘,坐腕、掌心朝左,劲点在掌根,左臂前 伸,左手掌、指均转向右小臂内侧,左肘略外展一点点,

左掌根略含少许按劲,右手在前,左手在后,双手两臂相 合,“两膊相系'含胸拔背,头顶百会穴与尾闾要对准 “川”字步的中间竖直,(身躯要防止朝左偏移)双目平 视前方,兼及双手。上半身的肩、肘、腕与下半身的胯、

膝、足均须相合,练习时最好能同时练习套路中的第八式“手挥琵琶式”,只要将左右手5左右 脚互换即可,左右虚步桩同练,可使左右两边均衡发展。此势含有前进,后退,左顾、右盼、中 定以及攻守之含义,能练意、练气、练神,在太极拳套路中极为重要。切勿等闲视之。太极拳套 路中的每一个定式都町以作为桩功练习的姿势,如果能将所有单式拳姿轮流作为桩功拳姿来练 功,那将会使拳姿更加正确、规范、功夫也会增长得更快,而且可以大量节省纠错的时间是一条 多、快、好、省的捷径。

其他可以作为虚步桩练习的拳姿还有第六式的“白鹤亮翅”、第七十九式的“退步跨步”

后记

当你看完本书的全部内容以后,你对太极拳的拳理与正确拳姿已有了初步的认 识与理解,已经能够鉴别什么是太极体操、太极舞蹈、内家拳与外家拳的区别,具 备了明辨是非的能力。但明白道理不等于你就会练了,要将这些“心知”的拳理能 在自己的拳架中体现出来,是另一回事,不仅要付出辛勤的劳动与汗水,甚至是 “受罪”,但至少你能在清醒状态中练拳,不是每天去重复错误。

太极拳是一门深不可测、没有止境的内家绝学,需要终身不断地去追求,逐级 攀升,通过不断的攀升,你的身体会日益健康,身上的顽疾不翼而飞了。王安石在 游褒禅山记的名句可以作为历程的写照:“只问攀登莫问高,入之愈深,其进愈难, 而其见愈奇。”太极拳是最具魅力、最为科学、最有前途的人体文化瑰宝,不单是 “术”是“艺”、是“理”、是“法”,而且是大“道”,是系统工程。理论上不仅和 黄、老学说密切相关,和阴阳学说更是形影不离,在技击上依据孙子兵法和辩证唯 物主义,与力学、气功、医学、经络学说息息相关,它对人的肢体从头到脚每一部 位都有科学、烦琐、细致、严格的要求,是一项修练肢体的系统工程。它与一般的 运动规律大不一样,汇集了民族文化的很多精华,襄括了哲学、医学、武学、气功、 生理学、心理学、生物力学、美学、艺术等多种学科,才形成了我们今天独具魅力 的太极文化和太极拳运动C

我像太极苗圃中的一只蜜蜂,到处寻师访友,采集太极拳的知识理论,以杨澄 甫老师晚年定型的拳照为榜样,对着镜子、玻璃橱窗自我纠正,通过长期的琢磨、 思索、观察、比较、辨别,才弄懂了鉴别正确与错误的方法与尺度,掌握了 “过” 与“不及”的标准,越学越觉得太极拳的科学性,是人类锻炼肢体的最佳方法,博 大精深,深不可测,是宝库,是人类健康的矿藏3我逐渐从“心知”走向“身知”, 渐渐明白了为什么很多人学练了一辈子太极拳,还停留在“心知”的阶段,或只有 部分进入“身知”阶段,大部分人都进不了 “身知”阶段,更难全部进入“身知” 阶段。

“破译”两字常被人们用来对音乐古谱、摩崖石刻、古代文字(甲骨文之类)的 解释,即通过某个人的研究成为能够演奏的乐曲,可以辨认的文字含义时称之谓“破译”。我对杨式太极拳传统套路的毕生研究,按照太极拳的全部原理与技击原则, 目前已经能够以我的形体语言——拳架的拳姿较为正确地演练、体现出来,成为可 见的形象(请参阅所刊拳照),即已经从“心知”达到“身知”,为太极拳爰好者们 提供了一条进人太极拳宝藏的捷径,使初学者能够以最短的时间获得以前人们需要 数十年时间,甚至于一辈子都难以达到的境地。因此我借用“破译”两字来说明我 的研究成果,而且立志无偿、无私、无保留地将这些心得体会奉献给广大太极拳爱 好者,为的是发扬光大太极拳,使全世界更多的人快速地掌握太极拳的真谛,造福 全人类的健康事业,这是我的心愿。

但学无止境,更何况是博大精深的太极拳。太极拳没有顶峰,我的研究也仅是 个人的阶段性成果,又是业余的太极拳迷,其中谬误在所难免,尚祈方家与同道赐 教指正。

本书在整理文稿过程中,姜建功同学从拳照的扫描、插图,到电脑上的文字增 减、打印付出了大量的精力;书中的拳照极大部分为南京东方摄影社摄影师徐幸同 志的杰作,在此一'并表衷心的谢意。

绵拳和自然剑的源流

绵拳、自然剑为我国传统武术文化的组成部分之一,源流清 晰、传承有序、特色鲜明。1936年,兰素贞老师中学毕业后,进 人中央国术馆读书学习。此时,中央国术馆已经云集了一大批著名 的武术家,如朱国桢、朱国禄、杨法武、刘洪庆、孙禄堂、杨澄 甫、龚润田、陈子荣、吴俊山、孙玉昆、马英图、李玉山、孙玉 铭、张本源、郭长生、刘云龙、严度万、童仁富、肖锦章、章麒 麟,以及后来的郑怀贤、温敬铭、张文广、金石生、寇运兴、张尔 鼎、刘玉华、傅淑云、翟涟源等等。兰素贞进入中央国术馆后,勤 奋好学,师事百家,广学博览,各种拳术兼收并蓄。她天资聪慧, 为人敦厚、诚恳,深得诸位武术家教诲。在诸位名师的指导下,经 过多年的勤学苦练,她练就了一身好武艺,尤其是绵拳,她深得精 髓,其技艺炉火纯青,已臻化境。

传统绵拳是一种以柔和见长的拳术,动作大方、舒展柔和,外 表上看与太极拳有几分相似之处,不同的是出拳需有力,起、伏、 纵、跳的动作有一定的灵敏性,平衡动作较多。同时,整套动作中 具有一定的力量和速度。兰素贞不但继承了当时国术馆诸多武术家 的技艺精华,而且她还发挥个人的才华,在继承的基础上不断创新 发展,将绵拳和剑术融为一体,创编出独具一格的自然剑技艺。

新中国成立后,在党和政府的关怀与帮助下,武术作为学校教 育的重要内容,得到了重视。20世纪50年代初,成都体育学皖成 立了武术教研室,先后隶属于体操教研组和重竞技教研组,郑怀 贤、王树田分别担任重竞技教研组主任和武术教研室主任。

绵轉自恭釗

注:武术是成都体育学院办学特色之一,具有十分悠久办学历 史和传统。早在成都体育学院前身——四川省立体育专科学校 (1942—1949年)时期,学校便已开设了武术(国术)课程,一批 国内武术名家,如郑怀贤、王树田(中央国术馆毕业)、兰素贞 (国立国术体育专科学校毕业)、朱国桢(孙禄堂的弟子之一)先后 在我校担任武术(国术)教员。

1952年,在当时成都体育学院领导和郑怀贤等人的努力下, 兰素贞被调到成都体育学院工作。后来又先后引进了肖应鹏等知名 武术家,逐渐形成了以郑怀贤、王树田、兰素贞、肖应鹏为主的我 院第一代武术专业教师队伍。

20世纪50年代初期,恰逢全国武术迎来新中国成立后的第一 个春天,武术被国家体委列为推广项目,依据“取其精华、去其糟 粕,百花齐放、推陈出新”的方针,全国上下掀起了一波挖掘、整 理武术的高潮。在郑怀贤先生的带领下,成都体育学院也积极地着 手筹建武术系,继承并发展武术这一国粹文化。1958年底,在学 院党委的重视和支持下,经由郑怀贤主持牵头创建了武术与竞技 系,下设武术和重竞技两个专业,郑怀贤担任了第一任系主任。为 “备战”全国民族形式运动会,根据当时国家对武术发展提出的建 议,郑怀贤教授亲自对兰素贞等人组成的西南代表队进行了训练和 指导。

在郑怀贤先生的训练和指导下,兰素贞结合剑术、舞蹈、体操 的技术动作和审美元素,对传统绵拳和自然剑进行改革。她在传统 绵拳动作中增加了挺胸展臂、向前和向后尽量收缩与伸张地缓和弯 腰、柔美的劈叉、仰身平衡、连续地快速旋转以及双臂挥舞的动 作。在动作的编排上,将简单动作与复杂动作按照它的难易程度连 接起来。在练习的过程中,上体始终保持挺直,举止从容不迫,有 节奏地进行呼吸,避免不必要的紧张和吃力。此外,她还在传统绵 拳中增加了跃步、用脚尖先着地的走步和跑步等的创新。

据兰素贞生前回忆说:“当我最初练习绵拳的时候,老师曾将 绵拳中原有的俯卧撑到突然酣卜仰卧的剧烈动作和他认为女子练习 起来不美观的‘抖臂’动作减去,因此使我在锻炼中没有受到伤 害,并培育了我对姿态美的欣赏和研究绵拳的兴趣。当时我对研究 和整理的方向与目的是不明确的,仅在老师的指导与同意下,将开 始的‘抖臂’动作改为‘倒打紫金关’,主要理由是绵拳着重腰、 腿的训练,而‘倒打紫金关’正是练习这两个部位的动作,觉得这 样改法较为合适。同时在看了苏联的艺术体操影片后,在创作方法 上得到了很大启发。”

兰素贞秉承着传承和创新的精神,创编出了结构严谨、步法灵 活、柔中带刚、刚柔相济、攻防兼备、虚实结合、变幻奠测、和谐 优美、稳健潇洒、高雅自然、舒展大方、风格独特的新架绵拳和自 然剑。1953年,在全国民族形式体育表演及竞赛大会上,兰素贞 展示了这两套武术技法,深受观众喜爱,并贏得了专家的好评,荣 获一等奖,受到党和国家领导人的亲切接见。1958年,兰素贞编 写出版了《绵拳》一书。

为了培养武术人才,由郑怀贤教授任主教练、兰素珍等任教 练,在我院中专班中组建武术集训队,并亲自给队员传授他们自己 的绝招。在他们的严格要求下,队员们的武技水平快速提高。在这 些队员中,叶道清的武术基本功扎实、勤奋好学,深得绵拳和自然 剑精髓。1962年,叶道清大学毕业后留校任教,成为绵拳和自然 剑的第二代主要传人,这使得绵拳和自然剑等武术技艺在成都体育 学院武术系得到了有序的传承和发扬。1996年,叶道清退休。此 时,绵拳和自然剑在成都体育学院武术系已经形成了稳定的技术体 系、教学模式和有序的传承模式。在不断的发展过程中,绵拳和自 然剑也成为该系特色的武术项目之一。

值此成都体育学院武术系挖掘整理之际,在叶道清、郭洪海等 老师的指导下,我们在继承原绵拳和自然剑技法的基础上,秉承创新的理念,其进行改编。此次改编适当降低了自然剑平衡动作的 难度,对原来的5个连续平衡动作加以拆解,并加人了部分现代剑 术的元素。对绵拳中部分动作也进行了适当改编,同时也加入了现 代武术元素,使绵拳更加舒展大方、柔中见刚。希望这一珍贵的武 术文化遗产能够为广大武术爱好者所习练、传承和发扬。

工、人成武:至音贞士样

二、人文武事:兰素贞小传

(一)兰棄贞象矣权况

兰素贞(1920—2002年),女,汉族,江苏靖江人。1920年, 她出生于江苏省靖江县一个中医家庭。其父二十几岁即奔走乡里悬 壶济世,后由祖籍江洲头桥镇迁移至靖江安家落户。为方便靖江百 姓寻医问药.,同时谋生养家,兰父在靖江开设中西药房。兰父医术 精湛,医德高尚,深得百姓信赖,中西医药房经营颇为顺利。一段 时间后,他在祖籍江洲修葺瓦房8间、良田10亩。兰素贞的母亲 蓝孙氏在家务农,共生育了两个女儿,大女儿叫兰佩珍,小女儿即 是兰素贞。因膝下无儿继承血脉,兰父抱养一子,取名兰之祥,与 大姐兰佩珍年岁相当。兰佩珍身体羸弱,自幼失学在家。兰之祥读 完小学后,即辍学帮助父亲打理药房生意。兰家三个儿女中,兰素 贞天资聪慧,勤奋好学,最得父母疼爱,最后只有她顺利地完成了 高等教育。

1937年卢沟桥事变发生后,战火很快蔓延到江苏靖江一带, 同年11月靖江沦陷。在战火中,靖江百姓流离失所,举家迁徙, 靖江几成一座空城。在这种情况下,兰素贞父亲也带着全家老少辗 转搬回祖籍江洲。连年战争和自然灾害使江洲的土地异常贫瘠,加 之家中劳动力较少,10亩田地却不能够满足一家五口人的温饱。 在这种情况下,1938年,兰素贞只身一人远赴上海,投奔表姐兰 玉珍和表姐夫王金门家,以谋取出路。兰素贞父母和她的姐姐则转 返靖江城靠行医和缝洗艰难度日。1939年,兰父去世,兰母卖掉鱗与祕到两间房子安葬了兰父。随后,兰母在靖江主要靠兰素贞和大女儿家 寄钱以及缝洗过活。在父亲去世后,兰素贞大哥兰之祥留在祖籍江 洲靠种田生活。1952年起,兰母生活所需和姐姐生活所缺皆由兰 素贞负担。

(二)兰棄贞教育经房

1926年,正好是兰素贞该上学的时候了。在父亲的安排下, 她进人离家不远的靖江小学读书。在当时的社会背景下,女孩子有 机会进入学校读书是很不容易的事情。兰素贞也深知这一点,所以 她就倍加珍惜这来之不易的读书机会,发奋读书。1932年,她顺 利完成了小学的学业。按理说,有了小学的文化应该已经足够了, 因为这在当时已是很高的文化程度了。但是,兰素贞并没有止步。 同年,她以优异的成绩顺利考人靖江中学。经过3年的寒窗苦读, 1935年,她以优异的成绩毕业,完成了中学阶段的学习。中学毕 业后,全家人都希望兰素贞能够找份稳定的教师工作,但是由于她 本人酷爱武术,所以她不顾家人的反对,毅然放弃工作,最终经人 介绍,于1936年6月进人当时国民政府所办的南京中央国术馆学 习国术(武术)。

注:中央国术馆成立于1928年,该馆直接隶属于民国政府, 至1933年,全国25个省市县建起了国术馆(社)达三百多个, 形成了一个自上而下完善的组织系统。1933年,中央国术馆成立 国术体育专科学校,张之江兼任校长。这是我国以武术为主课的 第一所高等院校,为我国培养了大批“术德并重、文武兼修”的 武术夂才。

兰素贞进入中央国术馆后,便转学到南京中央国术馆体育专科 学校学习。由于战争频发,1937年8月14日,日机轰炸南京,中 央国术馆南迁。在迁移的过程中,国民政府停拨了经费,教职员工

工、人武至素贞士俜

和学生生活非常困难,多数教师和学生沿途离去,自谋出路。此 时,兰素贞也不得不离开了中央国术馆逃难至上海法租界培福里6 号表姐兰玉珍处。此时,她还是想着某一天能够重返学校,勤奋学

习将来报效社会。

1938年,中央国术馆南迁至湖南长沙,得知消息后,7月,在 友人的帮助下她只身抵达长沙,找到中央国术馆体育专科学校继续 学习。可是好景不长,为了躲避日军的疯狂侵略,保存这个中国历 史上第一个官办武学,政府决定继续南迁。1938年8月一1939年 7月,中央国术馆体育专科学校迁至广西桂林。这段时间,兰素贞 再次辍学。1939年8月中央国术馆体育专科学校迁移至云南昆明, 1940年,迁到重庆北碚,继续办学,此时馆内人员仅剩二十余人。 兰素贞一路跟随学校来到昆明、重庆继续读书学习。1942年7月 兰素贞顺利完成学业,从中央国术馆体育专科学校毕业。此时,她 已22岁,在战火纷飞的岁月,能够生存尚属不易,兰素贞却怀着 报效祖国、服务社会的拳拳之心,抱着对武术的极大兴趣和爱好, 跟随国术馆颠簸迁徙几千里路,最终完成了学业,体现出一代武术 大家的坚毅和执著。

学成以后,兰素贞遂投入工作之中。1942年8月,她进人位 于上海木洞东温泉私立复旦中学任体育教员,兼女生指导员。1943 年2月,她前往重庆南岸么壇庙市立中学任体育教员,兼体育组组 长,1943年8月调入重庆南岸私立文德女中,任体育主任、教员、 女生管理员等职,直至1946年7月。1947年2月,经张之江介绍 她到了南京私立汇文女中任体育教职。1948年,她进入四川省幼 师任教。1950年7月,她进人成都体专任体育教员,同时兼任舞 蹈讲师,并与1951年8月一1952年1月在成都会专兼任文娱指 导,还在省男师兼任音乐教师。1952年2月一1952年7月,她在 成都艺专附设戏剧训练班兼任舞蹈教师。1952年8月,进人成都 体育学院任教,与郑怀贤、王树田等一代名师一起组建了成都体育

4绵參与自恭釗

学院武术系,使成都体育学院武术系成为贺龙认可的成都体育学院 “两支花”之一。从1952年起,兰素贞便将余生全部奉献给成都体 育学院武术教育事业,培养了大批的学生,为继承和弘扬武术这一 民族传统文化做出了巨大的贡献。

(三)武艺精湛,深得张之江器重

1936年下半年,兰素贞在中央国术馆体育专科学校师范班学 习期间,她苦练武术技术,功夫进步神速,不久便成为全班技术尖 子。由于她为人忠厚,技术精湛,很快就得到了时任中央国术馆馆 长张之江的赏识和青睐。张便要安排她在国术馆当教员,此等好 事,换成别人必定立马应承下来。但是,兰素贞非常谦虚,认为自 己学习时间较短,功夫还不够好,她告诉张之江说自己还想多学些 东西,继续求学,便推了任国术馆教员一事。按理说,张之江乃是 国民政府要员、中央国术馆馆长,别人谢绝他的任命,定要训斥。 可是,张之江并没有斥责兰素贞,反而认为她有志气,将来必定成 才。从此以后,兰素贞更是给张之江留下了谦虚好学的好印象。

1938年7月,兰素贞追随学校辗转到了长沙,后经衡阳又随 校迁移到桂林。此时,中央国术馆体育专科学校师范班停办。由于 常年奔波在外读书学习,又无工作,她的盘缠快要用尽,于是她就 找到张之江说明情况。张之江给了她20元钱,并将她收为干女儿, 安排到国术馆做队员训练学习。张之江就像对待自己的女儿一样对 待她,让她安心读书。1938年,中央国术馆搬到昆明时,兰素贞 成功地考上了大学。1939年下半年,中央国术馆搬至龙州时,兰 素贞和国术馆武术教师傅淑云还经常到张之江家看望他,并和他的 子女一起玩耍。1946年,兰素贞失业后回到南京。张之江得知后, 便为她介绍了一份在南京私立汇文女中任体育教师的新工作。1947 年,兰素贞回到重庆完婚定居四川,便渐渐和张之江失去联系。

人弍武事:至音贞

(四)多才多艺,服务社会

兰素贞不仅武艺髙超,还兼通舞蹈、游泳等运动技术。1950 年7月,她在成都体专任体育教员时还兼任舞蹈教学工作。1952 年2—7月,在成都艺专附设戏剧训练班兼任舞蹈教师。除了武术, 她还具有良好的舞蹈技艺。另外,她还爱好游泳,由于她勤奋好 学,在北碚期间,每天坚持利用闲暇时间爬山越岭走五里山路到北 温泉练习游泳,久而久之练就了一身过硬的游泳技术。

1941年暑期,作为非三青团成员,她和数十位老师、同学被 中央国术馆派往由当时民国政府的重要青年组织“三青团”在北温 泉主办的青年夏令营任体育教员,她承担了游泳教学的任务。兰素 贞利用暑期积极参与社会实践,在丰富自身暑期生活的同时,服务 了社会,同时也提高了自己的运动技术和教学经验的积累。

(五)札根成却体育学晚,枳权投身武术事立

1952年,兰素贞进人成都体育学院工作。同年,中央人民政 府主席毛泽东为中华全国体育总会第2届代表大会写了“发展体育 运动,增强人民体质”的题词,给新中国体育发展指明了方向,并 号召凡能做到的都要提倡:做体操、打球类、跑跑步、爬山游水、 打太极拳及各色体育运动。也是在这一年,在国家体育运动委员会 成立后,武术被列为推广项目,并设置了民族形式体育研究会,根 据“取其精华、去其糟粕,百花齐放、推陈出新”的方针,负责对 武术等民族形式体育的挖掘、整理、继承和推广工作。武术得到国 家的重视。

在这种大背景下,成都体育学院由郑怀贤牵头筹建武术系,兰素贞作为一名主力人员参与其中。1953年,在郑怀贤的带领下, 兰素贞、王树田、肖应鹏等人作为西南片区代表参加了于天津举行 的全国民族形式体育表演及竞赛大会。兰素贞表演了 “绵拳”“自 然剑”等武术项目,她的演练既优美轻盈,又强健有力;无论挥 臂、转体还是跳跃腾空都展现了自然和刚健,深受观众的欢迎,给 人留下了深刻的印象。

兰素贞在传统绵拳基础上结合舞蹈和体操动作创编的新绵拳和 自然剑成为我国武术新发展的代表,也成为此次大会的一个收获。 在成都体育学院执教期间,兰素贞競競业业,培养了大批武术专业 学生,为国家建设和民族传统文化的传承贡献了余生。

浏览1,359次