武术对杂技、舞蹈和戏

曲、曲艺等动的艺术有着亲缘和互相滋养的关 系;对书法,绘画等静的艺术,同样有着深远的

影响。

武术与杂技杂技适?种以超常的技巧 为特征的表演艺术。它b武术H时出现,其基 本形态很接近武术,是自:接反映人体各种技能 的艺术。许多超绝的武技,可直接纳人杂技节 目;渊源古老的杂技艺术,也直接影响中国武 术的发展,使追求特技性表演成为中闻武术重 要的特征之

狩猎、战争是武技产生的源泶,也是中国 杂技的重要源头“弹是早于“弓驽”的占代 射猎器,它是巖¥?的武技;同时也很快演化成 观赏的杂技艺术。

唐人段成式《wm杂俎》载:“张芬曾为韦 南康行军……以新涂泥壁,弹子打4天下太平’ 字”。高超准确的射技,/十:这电已经成为带有娱 乐性质的杂技艺术在宋代的瓦沪诸艺中, 作为杂技许H的“时弩”,就是由射箭武技演变 而成。拉硬弓素来結武场考核的重要科R,历 代武将力_t,都是以能拉硬弓为荣而较技演武 厅堂。作为杂技节H,它不单纯是“力”的表演, 并已成为单独的“拉p目。

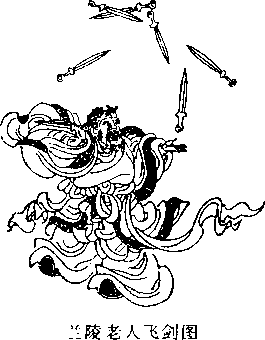

石器时代就出现的“流星索”,最早本是投 掷的猎具,杂技和武术几,同时将它改造为武 器和道具。“流M锤”坫?种重要的软兵器,“绳 镖”则是它的演化?,杂技则把其提炼为“水流 星”、“火流星”等难度大、形象美的技巧。《列子 ?说符篇》载:“宋有'子,以技千之君,以双枝 长倍其身,属其跎,并趋并驰,弄七剑选而跃 之,五剑常在空中、”吋见其技巧相当之高。

古代武术和杂技经常交融在一起,许多 兵器成为杂技的表演道具,如“飞叉”就是由 武术器械演化而来。杂技艺术中也有许多武 艺卨超的人物,不仅对中国武术的发展和普 及起r有益作用;有的还成为反抗封建官府、 领导被a迫者起义的领袖人物如参加了明 末李自成起义大军的著名女将领红娘子,就 是位武艺高强的走绳杂技艺人白莲教的起 义领袖王聪儿、义和团运动中的杰出女将翠 云娘皆为深通武术的杂技艺人。至于传统武 术的训练方法,自然也为杂技所运用。如“内 练-口气,外练筋骨皮”等,正是武术与杂技 共通的训练原则。中国武术的硬功和柔术常 常被杂技发展为独具特色的表演节H,至今 活跃在舞台上。

1949年中华人民共和国成立后,杂技与 武术分别属于表演艺术与体育项目,但在出国 表演时常常是杂技和武术同台献技C

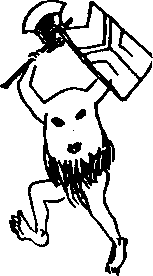

武术与舞蹈中国舞蹈自创始之初就与 武术结下了不解之缘。《山海经》载:“刑天与 帝争神”,刑天被帝砍了头,却不屈服,“乃以乳 为眼,以脐为n,操干戚以舞”。手执盾牌与大 斧的武舞在中国封建时代经久流传,刑天可为 始祖。“刑天舞干戚,猛志固 常在”,这位无头勇士实际 上被视为武术与舞蹈的创 始者之-。《fi氏春秋》载:

“阴康氏之始,阴多滞伏,民 气郁阏,故作舞以宣导之:”

《稗史汇编》「1: “舞自阴康 氏始也。”史学家们则将其 视为武术套路、养生导引 术、舞蹈的共同源头。

先秦古籍中常常可见“武”、“舞”二字互相 通假的情况。鸿门宴项庄舞剑,到后世许多文 人都借舞戟、舞剑抒泄情怀和志趣。剑与戟这 两种武器,实际上变成了舞具。被舞蹈史学家 奉为激情的肖由舞蹈家的唐代大诗人李白,就 曾多次在诗中吟咏自己的剑舞?/‘起舞莲花剑, 行歌明月弓。”“三杯拂剑舞秋月,偶然髙咏涕 28

泗涟。”他在诗中还记述了 n己剑舞给观者的 深切感染■/‘起舞拂长剑,四座皆扬眉。”

历史上记载了许多以剑舞抒怀励忐的故 事。如有名的霸r:別姬中的虞姬舞剑;晋代祖 逖“中夜闻荒起舞” K剑及“梦甩挑灯沿剑”、 “醉屮挥剑展魄”等。

广泛流行于农村的民N舞蹈的兴衰更与 武术的发展有着紧密的联系。根据民族Ivl间 舞蹈普查,许多民间舞蹈的技巧都足在拳&中 练就的。如山东的“鼓f秧歌”,很多地K都足 文武并重,以武术基本功为艺术基础。介名的 “胶州秧歌”就分两人派:鹵派偏武,被称为武 花鼓,吸收武术动作,丨待言;北派偏文,被 称为文花鼓,同样介许多武术动作。鲁叫的 “柳林秧歌”更是有名的武花鼓,角色行3泞足 以梁山泊好汉命名.伞头是柴进、花荣,头锣 为孙二娘、顾大嫂,和尚是鲁智深、武松,憨公 子是燕青……这些武艺尚强的梁山英雄,n然 要有些武术表演。曹县的“花伞秧歌”多有武 术的扑、蹲、抢、夺、背、窜、滚翻技巧,女子都做 飞脚、虎跳、抢背动作。出地好武,许多演员也 是武术运动员。河北酋的“拉花”、“舞扁”也竹 许多与武术结合的表演,其中有一种就叫“武 术扇”。两湖流传千年的巫舞,也^武术某些 拳派-样,以阴阳八卦、五行九穴来记其舞步, 他们之间的因果尚待研究,仉其血缘互渗关系 却一目了然。建国以后舞蹈虽已成为独立的 剧场艺术,但著名的舞剧作品〈〈小刀会》、《甫锋 塔》都从武术中吸取了大量素材,《秦岭游击 队》甚至完全运用了拳术的动作来造型抒情。

武术与戏曲艺术以“唱、做、念、打”为主 要表现手段、载歌载舞的中国戏曲也有着极其 丰富多彩的武打艺术。为反映人生的冲突、矛 盾和战争,在戏剧舞台上表演武打,自古希腊 戏剧到现代舞剧,均不可避免。但是像中国戏 曲那样有着如此花样繁多的战器舞和令人陶 醉的武打技巧,则无不得益于武术。

武术对戏曲的影响,不只是为戏曲武功提 供了技术,而且影响r戏曲的内容和观众的喜 尚,这是一种多渠道、多m次的文化影响。单

就武打技术来说,戏曲武打艺术的成熟、发展, 几乎与武术的繁荣成长同步。

宋代都会经济发展,市K阶层形成,综合 性群众游艺场——瓦子勾栏出现,为各种民间 表演艺术的相瓦渗透创造了有利条件。宋代 诸军百戏中,有许多属军事操练性的文艺节 目,自然吸收了更多的武术技术。如宋孟元老 等著《东京梦华录》所载“扑旗F’、“蛮牌”、“抹 跄变阵子”这k个节目,实际上都是大型战舞 节目。“扑旗F’实际就是耍大旗,至今在戏曲 武打中仍被运用。“蛮牌”中近er名矫健军士, 身着紧身花衣,手执雉尾、蛮牌、木刀、剑、戟等 武器,摆列出各种阵式,尔后对打。“抹跄变阵 子”则是在变换队形阵势中进行武打表演。这 种近百人声势浩大的刀枪对打,为后世戏曲表 现宏大战争场面的大开打,提供了深厚的艺术 滋养。

现存的南戏剧本《张协状元》有一场五鸡 山强人斗棒的戏,虽有诙谐取笑成分,实际上 也真有一场斗棒。棒技就是武术的棍术。

元杂剧的演员,文武行当尚不明确分别; 但是从陶宗仪《缀耕录》关于金元时代三位有 名的杂剧艺人魏、武、刘的记叙中,可以看出当 时的演员已有了文、武的侧重:“教坊色长魏、

武、刘三人 魏长于念诵,武长于筋斗,刘长

于科泛,至今乐人皆宗之。”

专职的武戏演员的出现,还是在明代安徽 的戏班之中。明人张岱在他的随笔集《陶庵梦 忆》中,记叙了明末一次搬演“目莲戏”的生动 过程。那次连演三日三夜的武戏,“选徽州旌 阳戏子,剽轻精悍,能相扑跌打者三四十人”, 穿插演出“度索、舞绖、翻桌、翻梯、筋斗、蜻蜓、 跳圈、窜剑、窜火”等武术杂技。其武功技巧的 进步是与元明武术的发展相一致的。

宋元明代是我国武术发扬光大的时代,特 別是明代,由于海上倭寇和塞北异族的侵凌, 民间与官军中都提倡武术,明代有的戏班中在 表现战斗场面时,还用真刀真枪。

明、清以来,随着都会经济的发达,兴起了 专门以武装护卫行旅和财货的镖行。镖行成

了武林豪杰栖身谋1和?亲扬名的一个重要 场所。镖行同时又足武术学校,各举派的镖师 都在这里演练武艺或传技授徒,这些徒弟中就 有京剧武行的演员。被誉为大侠的王五,作过 戊戌变法主将谭嗣N的武师,也曾与程长庚领 导的“三侠客”之一、以演武戏领衔的夏奎草磋 磨过武艺。

随着冷兵器时代的结束,镖行没落了,风 云一时的镖师们或改行退隐,或到庙会上打拳 卖艺;也有不少人栖身梨园,为京剧演员练功、 说把子。少数能登台表演者,则4以在锣鼓卢 中,重温当年闯荡江湖的英雄梦。

镖师们进人戏曲界,大大促进了武行艺术 的发展,不少人还成r著名演员。民国初年以 真刀真枪上台开打,曾经在上海红极一时的何 月山等人,就是武林出身。被誉为“集众家之特 长,成一人之绝艺”,在京剧事业上有承先冶后 之功的谭鑫培(1847?1917),早年就曾在丰润 县一家姓史的人家当过看家护院的镖师。他的 刀法练得极精,在演《翠屏山》中的拚命三郎石 秀时,过去艺人只走个四门刀摆摆样子,他却 真凿实砍地练了一套少林六合门的六合刀法, 深受观众称赏,因此被称为“单刀小叫天”。

京剧武打艺术开始是力求逼真和勇猛,以 后才进而发展到武戏文唱,运用武打艺术细致 人微地表现各种类型的人物。京剧北派武生的 创始人俞菊笙(又名润心,1838~ 1914)的武功 直接得力于武术。他演《挑滑车》就把大枪改为 大铲头枪,那杆枪特别沉重,每次只要把那杆 大铲头枪往戏园二门外一戳,观众就知俞的 《挑滑车》要上戏,立刻满座。

作为京剧北派武生继往开来的大家杨小 楼,学过八卦掌,也练过通臂拳和六合门的武 术,他把这些功夫都不露痕迹地吸收到他的舞 姿身段中。以唱功和做T见长名垂艺史的梅兰 芳和程砚秋,也都终生精研中华武术,梅拜过 高姓武师为师,习形意和太极,他的虞姬舞剑 就直接取材于武术的形意拳和太极剑^程砚秋 先生自幼习武,矜从《紫云>」杨式太极,拜江 湖武师醉鬼张(7盥n炮锤,从张斌如练太极

29

五行锤。他甚至受聘于日内瓦世界学校,作武 术教师,教外国学生习太极拳C成为我国在海 外传授太极拳术的第 一代武师。更重要的 是程氏将武术技巧和 功夫运用到他的戏曲 舞蹈中。在戏曲舞台 上以善于表演武林豪 杰而享盛名60年之 久的盖叫天,青年时 曾向南直隶名镖师刘 四爷学习六合刀、三 节棍等武术真功夫,

成名之后也曾多次向 沦落江湖的打拳卖艺 的武师求艺。他始终京剧表演艺术家梅兰芳先 把武术功底作为武打生的《霸王别姬》剧照—— 艺术的基础。 “虞姬舞剑”

京剧表演艺术家盖叫天先生的《武松打虎》剧照

北方的地方戏曲,梆子、秦腔、蒲剧中都极 重武打艺术,而最典型的是四川的川剧和广东 的粤剧。

《成都通览》卷三谈到晚清川剧舞台上常 常出现一些“凶戏”,“真兵器”就是其中的一 种,故川剧过去有“三分唱,七分打”之说,至今 川剧的武打艺术仍独具一格,火爆热烈。

名盛百年的粤剧南派武技,清末民初一直 保持着开台演戏前真刀真枪对打一场的传统,

名曰“打真军”。南派武技直接来源于少林拳 术,关于少林弟子隐身粤剧红船,传播少林武 艺,促成了戏曲南派武打艺术形成的故事,至 今在广东和南洋流传。郭沫若曾赋诗吟咏此 事:“昔有名伶傩手五,佛山镇上立戏班,至今 革命唱传统,少林武艺传红船。”粤戏红船上 的木人桩功,更是传统武功中的梅花桩、七星 桩等功夫的发展和妙用。

许多今天以唱功为主的地方戏,当年都曾 有过丰富多彩的武打。如形成于明代中叶、盛 行于清代乾隆年间的梆子戏,当年许多武打戏 也都是用真刀真枪对阵,并有专门的名称,如 “大刀破矛”、“狮子滚绣球”(二人执单刀,一人 空手),“二龙戏珠”(二枪、一单刀对打)等等。 清朝嘉庆时秦腔旦角演员张德林不但“歌喉清 婉,舞袖玲珑”,在演出《卖艺》一剧时更是:“刀 杖俱精,而流星双锤,如雪舞花飞,盘旋上下, 嫣红一点,隐现于珠光腾掷之中,可谓神乎其 技。”(见《听春新咏》)

1988年法国巴黎艺术节上,中国贵州安 顺地区地戏的演出引起了 “艺术之都”巴黎的 惊叹。地戏不仅以它的粗旷之美引起世界学 者探赜索隐的兴趣,也以真武打火爆的古朴特 色吸引了世人。地戏中的“拋枪”、“梭枪”、“杀 转枪”、“耍刀”、“飞刀”、“理三刀”、“围城刀”等 刀枪技艺,“打黄金棍”、“打背板”等棍棒技艺, “空拳对”、“扭脖劲”、“鸡打架”、“左右栽花”等 徒手技艺,都含有大量武术的成分。

中华人民共和国建立后,戏曲与武术,虽 分属艺术与体育,但深受海外观众喜爱的节 目,常常是武戏。如多次在国际上获奖的剧目 《三岔口》、《雁荡山》、《水漫金山》等超绝的武 打艺术,被世人裨为中国独特的武术与杂技 节目。 (刘峻骧)

浏览836次