动作一、二与第十四式“手挥琵琶势”动作一、 二相同,惟方向不同,本式是面对西北斜方。(图 124—125)

动作三、四与第三式“右懒扎衣”动作三、四 相同,惟方向不同,本式是面对西北斜方。(图126- 127)

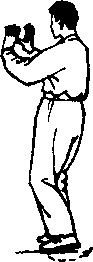

第五十三式斜单鞭(图128 —130)

a ?7 第五十四式下势(图131)

图127

两式合并为一个节序,动作一、二、三为“斜 单鞭”,动作四为“下势”。

动作一、二、,三与第四式“单鞭”动作一、二、三相同,惟 方向角度不同,本式为面对正南方向,胸部对南稍偏于西的斜 方。(图 128—130)

动作四与第三十二式“下势”动作四相同,惟方向角度不 同。(图131)

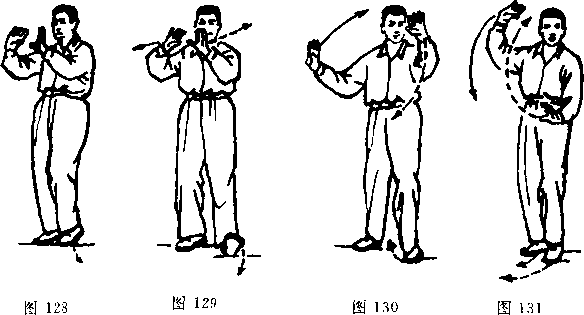

第五十五式野马分鬃(图132—135)

动作一:左足向西南斜方向上步;同时左手由腹前向右上 划弧,举至额前,与顶相齐,手心朝外;右手弧形下落向左抄 起至腹前,手指朝上;在两手划弧的同时,右足往前跟步,以 足尖点于左足跟旁,两腿变为左实右虚;面对西南斜方。(图

132)

动作二:右足向西北斜方向上步,身体右转, .同时右手由 腹前向左上划弧,举至额前,与顶相齐,手心朝外;左手弧形 下落向右抄起至腹前,手指朝上;在两手划弧的同时,左足往 前踉步,以足尖点于右足跟旁,两腿变为右实左虚,面对西北 斜方。(图133)

动作三:与本式动作一说明相同,惟在左足上步后,身体 微向左转。(图134)

动作四:右足向正西方向上步;同时左手弧形下落,右手 由腹前上举,两手变为立掌,如右懒扎衣式。随即两手向前涂 徐推出,左手在内高与胸平,右手在外高与目齐,左足也随着 往前跟步,以足尖点于右足跟后,两腿变为右实左虚;面对正 西方向。(图135)

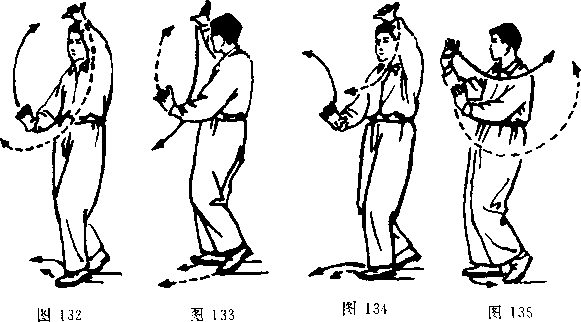

第五十六式单鞭(图136-139)

动作一:左足尖向左后移点地,以右足跟为轴,身体与右 足尖向左转135度,面对东南斜方,仍为右腿实、左腿虚;同 时左手向下、向左、向上划圈,与右手合于胸前,两手仍为立 掌,高与口平。(图136)

动作二、三与第四式“单鞭”动作二、三相同。(图137—

138)

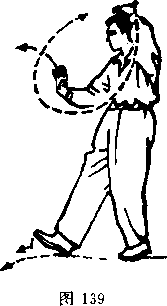

动作四:左足尖里扣约90度,坐实左腿,身体随着右转; 右足跟着地,足尖翘起随体转向,右腿微屈,仍为左腿实、右 腿虚;同时左手上举,高与头齐,手心朝上,右手立掌下落于 胸前;面对正西方向。(图139)

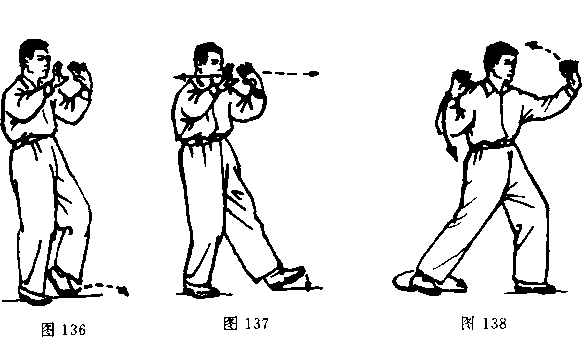

第五十七式玉女穿梭(图140—143)

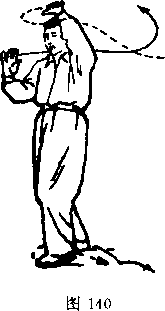

动作一:右腿前弓,体重移于右腿,左足随即向西南斜方 上步,右足即往前跟步,以足尖点于左足跟旁,变为左腿实、右 腿虚;同时左手下落向前向上划圈,经脸前撩起置于额前上方, 手指朝右;右手稍上举,随身体前移、右足跟步时向前徐徐推 出(上身不可前俯后仰);面对西南斜方。(图140)

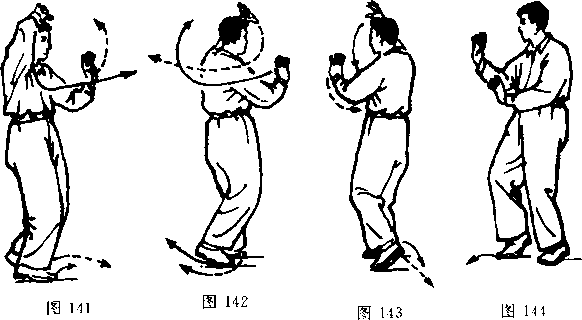

动作二:右足提起,经左足后移至左足跟左侧,以足尖点 地,以左足跟为轴,身体与左足尖同时向右后转,随即右足向 东南斜方上步踏实,左足往前跟步,以足尖点于右足跟旁,变 为右腿实、左腿虚;在转身上步的同时,左手向下、右手向上 划弧,右手经脸前撩起,置于额前上方,手指朝左,左手落至 胸前,随身体前移、左足跟步时向前徐徐推出(上身不可前俯 后仰);面对东南斜方。(图141)

动作三:左足向东北斜方上步踏实,右足往前跟步,以足 尖点于左足跟旁,两腿变为左实右虚;同时左手向上划弧,经 脸前撩起,置于额前上方,手指朝右,右手下落至胸前,随身 体前移、右足跟步时向前徐徐推出(上身不可前俯后仰);面对

东北斜方。(图142)

动作四与本式动作二相同,惟方向角度不同,本式右足是 向西北斜方上步。(图143)

第五十八式手挥琵琶势(图144一 145) 第五十九式右懶扎衣(图146 —147)

两式合并为一个节序,动作一、一.为“手挥琵琶势”,动作 三、四为“右懒扎衣'

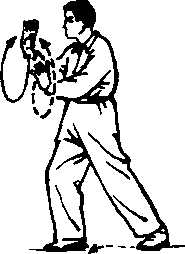

动作一、二与第十四式“手挥琵琶势”动作一、二相同。 (图 144—145)

图145图146图147动作三、四与第十五式“右懒扎衣”动作三、四相同。(图 146—147)

图145

图146

图147

图148图149图150第六十式单鞭(图148—150)

图148

图149

图150

第六十—式下势(图151)

两式合并为一个节序,动作一、二、三为“单鞭”,动作四 为“下势”。

动作一与第十六式“单鞭”动作一相同。(图148)

动作二、三与第四式“单鞭”动作二、三相同。(图149一

150)

图153动作四与第三十一式“单鞭”和第三十二式“下势”合并 为一个节序的动作四相同。(图151)

图153

第六十二式纭手(图152-155)

动作一、二、三、四与第三十三式“纭手”四动相同。(图 152—155)

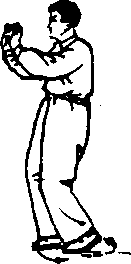

第六十三式单鞭(图156)

第六十四式下势(图157)

第六十五式更鸡独立(图158 —159)

,三式合并为一个节序,动作一为“单鞭”,动作二为“下 势”,动作三、四为“更鸡独立”。

图159动作一与第三十四式“单鞭”动作一相同。(图156)

图159

动作二与第三十一式“单鞭”和第三十二式“下势”合并 为一个节序的动作四相同。(图157)

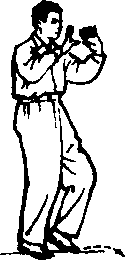

动作三:左足前迈,足尖正对正东方向踏实;体重渐渐全 部移于左腿,身体随着向左微转;右腿随着向前提起,屈膝、股 平,小腿下垂,足尖朝下,左腿成独立步,在提腿的同时,右

手向右下落经右胯旁捤拳 举,高与顶齐,拳心朝里,前臂竖 直,在右股之上;左手同时向上微举,随即向左胯旁下按,与 右股相平,手指朝前,左臂微屈;面对正东方向。(图158) 动作四:右足掌平落于左足旁踏实,左腿随即提起,屈膝、 股平,小腿下垂,足尖朝下,右腿成独立步;同时右拳变掌向 右胯旁下按,与左股相平,手指朝前,右臂微屈;左手同时在 左胯旁握拳上举,高与顶齐,拳心朝里,前臂竖直,于左股之 上。(图159)

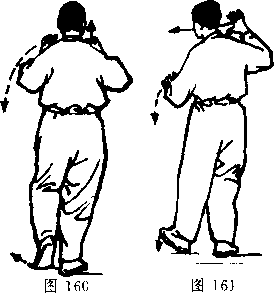

第六十六式左倒撵猴(图160—163)

动作一:左足下落,以足尖点于右足跟后;两手变为立掌 向左右分开,高与肩齐;以右足跟为轴,身体与右足尖向左转 90度,坐实右腿;随转体两手相对,合于胸前,有捧球之意,高 与口平。(图160)

要求松肩、沉肘,手与胸臂之间有圆活之趣,两腿须左虚

右实。

相同。(图 161 —163)动作二、三、四与第十九式“左倒撵猴”动作二、三、四

相同。(图 161 —163)

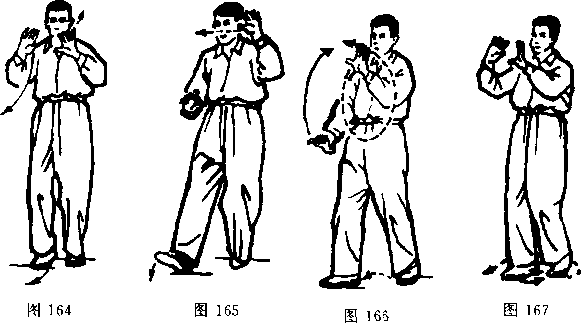

第六十七式右倒撵猴(图164 —167)

动作一、二、三、四与第二十式“右倒撵猴”四动相同。 (图 164—167)

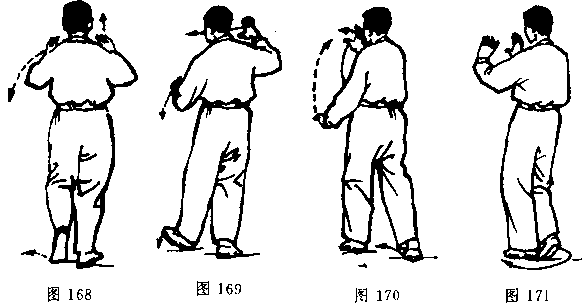

第六十八式左倒撵猴(图168 —171)

动作一、二、三、四与第二十一式“左倒撵猴”四动相同。 (图 168—171)

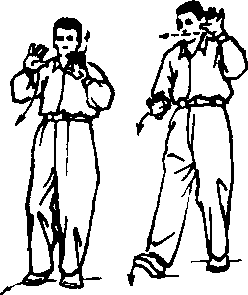

第六十九式右倒撵猴(图172—175)

图172图175动作一、二、三、四与第二十式“右倒撵猴”四动相同 (图 172—175)

图172

图175

第七十式手挥琵琶势(图1%)

图176第七十一式白鹅亮翅(图 77 — 9)

图176

图179两式合并为一个节序,与第二十三式“手挥琵琶势”和第 二十四式“白鹅亮翅”所合并的一个节序的四个动作说明相同。 (图 176—179)

图179

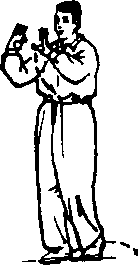

第七十二式搂膝拗步(图180—183)

动作一、二、三、四与第七式“搂膝拗步”四动相同。(图

180—183)

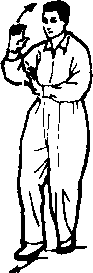

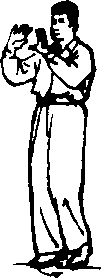

^第七十三式手挥琵琶势(图184)

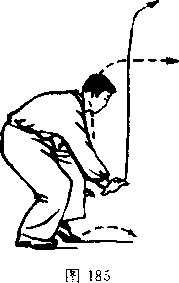

第七十四式按势(图185)

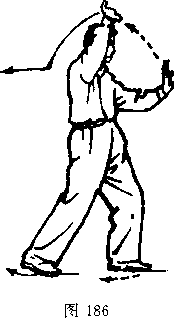

第七十五式青龙出水(图186)

第七十六式翻身(图187)

四式合并为一个节序,与第二十六式 “手挥琵琶势”、第二十七式“按势”、第二 十八式“青龙出水”和第二十九式“翻身” 所合并的一个节序的动作说明相同。(图 184—187)

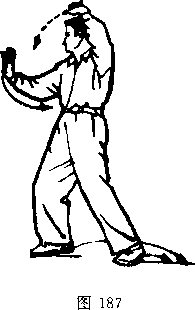

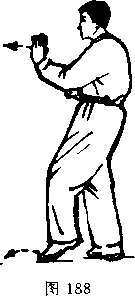

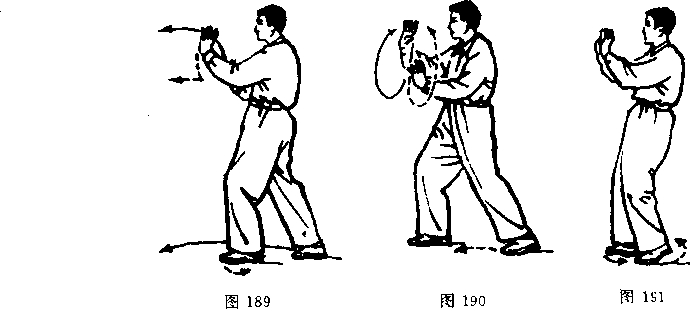

第七十七式三甬背(图188 —191)

动作一、二、三、四与第三十式“三甬背”四动相同。(图 188—191)

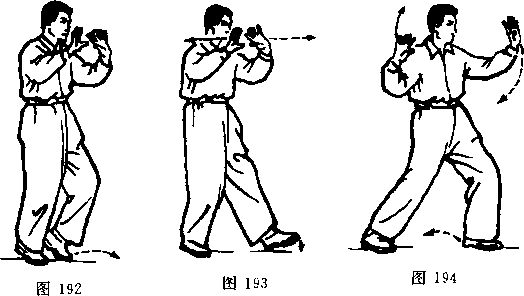

第七十八式单鞭(图192—194)

第七十九式下势(图195)

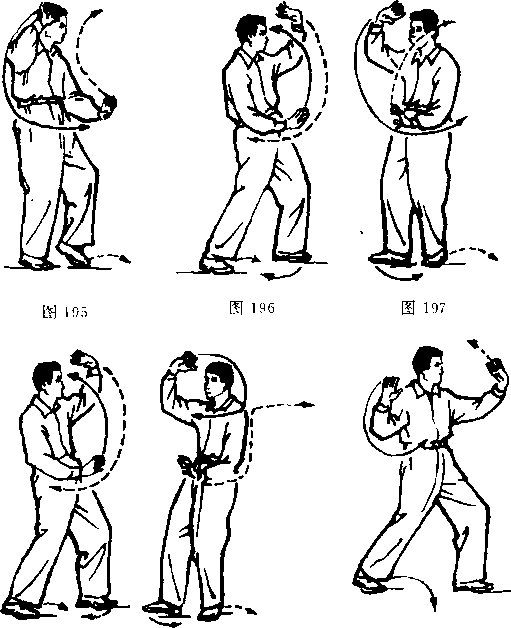

两式合并为一个节序,与第三十一式“单鞭”、第三十二式 “下势”所合并的一个节序的动作说明相同。(图192—195) 第八十式纭手(图196—199)

动作一、二、三、四与第三十三式“纭手”四动相同。(图 196—199)

第八十一式单鞭(图200)

第八十二式提手上势(图201 —202)

第八十三式高探马(图203)

三式合并为一个节序,与第三十四式“单鞭”、第三十五式 “提手上势”和第三十六式“高探马”所合并的一个节序的动作 说明相同。(图200—203)

图203图201 图202

图203

第八十四式对心掌(图204)

第八十五式转身十字摆莲(图205)

第八十六式上步指裆捶(图206)

第八十七式右懶扎衣(图207)

四式合并为一个节序,动作一为“对心掌”,动作二为“转 身十字摆莲”,动作三为“上步指裆捶”,动作四为“右懒扎 衣”。

动作一:左足向正东方向迈出,先以脚跟着地,右足跟蹬, 左腿前弓,左足掌落平,右腿微屈,两腿变为左实右虚;左手 经右手前(手心翻朝下)向上经脸前撩起(随撩手心随翻朝 上),置于额前上方,手指朝右;右肘下垂,右手变为立掌随左 腿前弓向前徐徐推出(上身不可前俯后仰),右手高与胸齐;面 对正东方向。(图204)

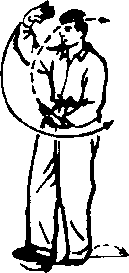

动作二:以左足跟为轴,身体向右后转,左足尖右转135度 踏实,体重全部移于左腿;右足尖上翘,右腿提起,同时自左 而上向前划弧,足掌朝前,高与膝齐,两腿微屈;随着转身的

图204同时,左手自前下落于右手外,在胸前与右手交叉,成十字手 形,在右腿提起划弧时,两手立掌向左右分开,手指朝上,高 与肩平;面对正西方向。(图205)

图204

动作三:右足掌平落于左足旁踏实,左足向前上步,足尖 对左前斜方,左腿前弓,右足随即往前跟步,以足尖点于左足 旁,两腿仍变为左实右虚;随左足上步的同时,左手经胸前向 下搂过左膝,置于左腿旁,手指朝前,右手同时落至右胯旁握 拳,拳心朝下,即在右足跟步时,向前下方徐徐击出,右拳高 与裆齐,两臂微屈;身体同时微向前俯;面对正西方向。(图 206)

动作四:右足向前上步;同时右拳松开,两手随上体竖直 变为立掌,举至胸前,右手高、左乎低,向前徐徐推出(上身 不可前俯后仰),手心稍朝前,右手齐目,左手与胸平;左足随 两手前推时往前跟步,以足尖点于右足跟后,两腿变为右实左 虚;面仍对正西方向。(图207)

第八十八式单鞭(图208—210)

图209第八十九式下势(图211)

图209

两式合并为一个节序,动作一、二、三为“单鞭,动作四 为“下势”。

动作一与第五十六式“单鞭”动作一相同。(图208) 动作二、三、四与第三十一式“单鞭”和第三十二式“下 势”所合并的一个节序的动作二、三、四相同。(图209—211)

第九十式上步七星(图212)

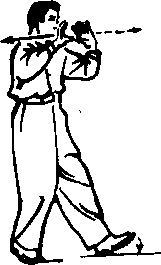

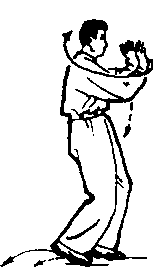

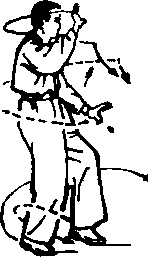

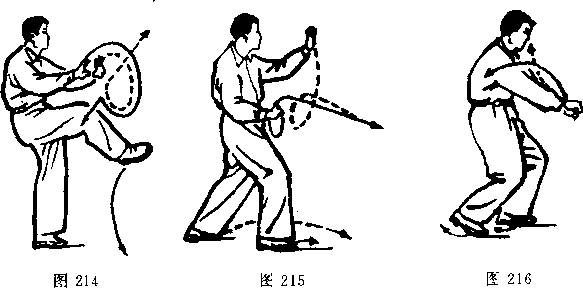

第九十式退步跨虎(图213) 第九十二式转脚摆莲(图214) 第九十三式弯弓射虎(图215) 第九十四式双抱捶(图216) 五式合并为一个节序,动作一为 “上步七星”,动作二为“退步跨虎”,动 作三为“转脚摆莲”和“弯弓射虎”,动 作四为“双抱捶”。

动作一:左足前迈,足尖正对前方, 图212

图213坐实左腿;身体向右微转;右足往前跟 步,以足尖点于左足跟旁,两腿变为左实右虚;同时右手向右 而下经胯旁向前抄起,与左手一同举至胸前,两手交叉,高与 口齐,手指朝上,右手在外,手背相对,面朝 正东方向。(图212)

图213

动作__:右足后退踏实,足尖对右肖 斜 方,左足带回,以足尖点于右足前,两腿变 为右实左虚;同时两手随动,右手向右上、左 、手向左下分开,右手立掌置于头右前方,高与 顶齐,左手手心朝下,手指朝前置于左胯前, 两臂弯屈;面对正东方向。(图213)

动作三:(转脚摆莲)左足提起(高与膝 齐,足尖朝下)向右摆出,乘势以右足掌为轴, 身体向右后转,左足向东北斜角落地踏实,右足随即提起,经 左腿前向上向右横摆;两手在转身时仍如原状,当右足提起时 左手向右上角举起与右手相齐,随即两手(先左后右)从右上 而下迎拍向右摆出的右足面(图214为转脚摆莲将要拍脚的姿 势)。(弯弓射虎)接着右足向东南斜方落下,先以足跟着地,随

即左足跟蹬,右腿前弓,右足落平踏实,两腿变为右实左虚;同 时两手向上而前向下划弧经右膝收回,经小腹前向上至胸前握 拳,体重后移,随着右腿再度前弓时左拳向左上斜方、右拳向 右下斜方同时分开,成为拉弓式形,左拳拳心朝前,高与口平, 右拳拳心朝下置于右胯前;面对东北斜方。(图215)

动作四:左腿提起,前迈一大步,先以足跟落地,随即弓 腿变实,右足往前跟步,以足尖点于左足跟后,两腿变为右虚 左实;两拳在左足上步时分别落至左右胯旁,在右足跟步的同 时,两拳向上微提,随即向前下方徐徐击出,拳眼相对,高与 腹齐,两臂微屈,面对正东方向。(图216)

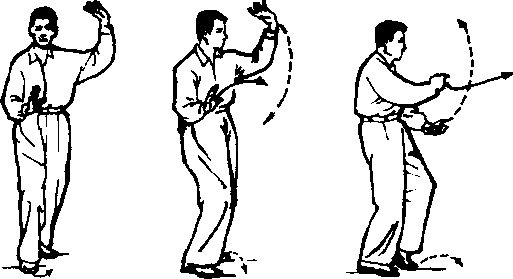

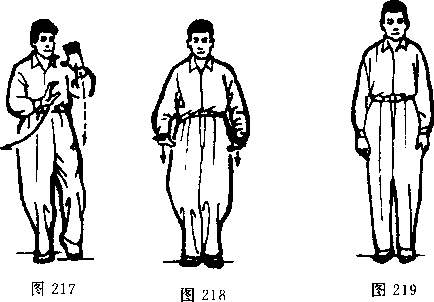

第九十五式手挥琵琶势(图217)

动作:右足提起,移至左足后,足尖正对南方踏实,左足 收回,以左足尖点于右足前,两腿变为右实左虚;同时身体右 转,两拳提起变为立掌,在胸前各绕一小圈,成手挥琵琶势,左 手高与口平,右手落至腹前;面对南稍偏于东的斜方。(图 217)

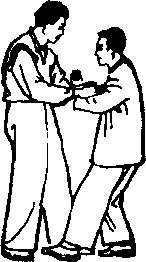

第九十六式收式(图218—219)

动作:左足向右并步,身体转正,两手分向左右下按,置 于胯旁(图218)。接着两手自然下垂,身体正立,仍复预备式 姿势。(图219)

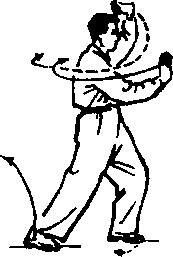

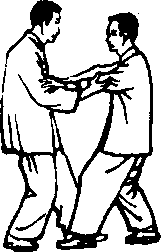

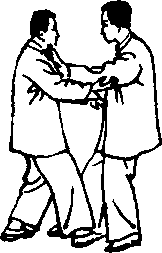

武式太极拳推手图解

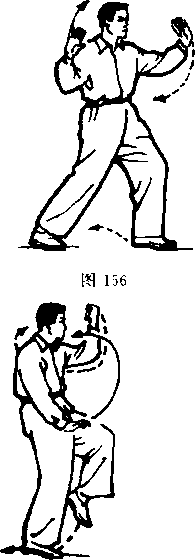

太极拳推手,原名打手。武禹襄、李亦畲二人所传授下来 的,仅有活步推手一种。为什么只采取活步推手,而不用定步 呢?原因是活步推手可以灵活运用,没有呆滞之弊,既可锻炼 步法和身法,同时又可练习“沾、连、粘、随”;且在运动之时, 经常得以保持中正稳定的姿势,动中仍可发劲。练熟之后,可 以达到古人所说:“行、止、坐、臣十”都是练笋的境界。

武式推手的步法是进步三步半,退步三步半:第一步,第 二步前进时,进步的一足都是踏在对方前足的外侧,第三步前 进时,一足踏在对方裆步中间,第四步则后足移至前足边,足

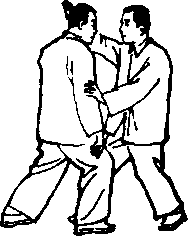

图220图223图224图225尖虚点地,称为半步。无论踏在对方外侧或挡歩中间,都应该 稍为贴近对方前足。在一条直线上我进彼退,彼进我退,上边. 运用“ l、搌、挤、按”四手,和其它各式推手相同,故不再 绘图说明,仅将其中几个发劲的姿势,列在后面作参考。(图 220—225)

图220

图223

图224

图225

附录古典拳论

太极拳论

山右王宗岳

太极者,无极而生,阴阳之母也。动之则分,静之则合。无 过不及,随曲就伸。人刚我柔谓之走,我顺人背谓之粘。动急 则急应,动缓则缓随。虽变化万端,而理惟一贯。由着熟而渐 悟懂劲,由懂劲而阶及神明。然非用力之久,不能豁然贯通焉。 虚领顶劲,气沉丹田。不偏不倚,忽隐忽现;左重则左虚,右 重则右杳。仰之则弥高,俯之则弥深;进之则愈长,退之则愈 促。一羽不能加,蝇虫不能落。人不知我,我独知人。英雄所 向无敌,盖皆由此而及也。斯技旁门甚多,虽势有区别,概不 外乎壮欺弱、慢让快耳;有力打无力,手慢让手快,是皆先天 自然之能,非关学力而有为也,察“四两拨千斤”之句,显非 力胜;观耄耋能御众之形,快何能为?立如枰准,活似车轮;偏 沉则随,双重则滞。每见数年纯功不能运化者,皆自为人制,双 重之病未悟耳。欲避此病,须知阴阳;粘即是走,走即是粘;阳 不离阴,阴不离阳,阴阳相济,方为懂劲。懂劲后,愈练愈精, 默识揣摩.渐至从心所欲。本是舍己从人,多误舍近求远。所

646

谓差之毫厘,谬之千里,学者不可不详辨焉。是为论。

十三势(一名长拳,一名十三势)

山右王宗岳

长拳者:如长江大海,滔滔不绝也。

十三势者:棚撮挤按采捌肘靠进退顾盼定也。棚榍挤按,即 坎离震兑四正方也。采捌肘靠,即乾坤艮巽四斜角也。此八卦 也。进步、退步、左顾、右盼、中定,即金木水火土也。此五 行也。合而言之,曰十三势。

十三势行功歌诀(作者待考)

十三总势莫轻视,命意源头在腰隙。

变转虚实须留意,气遍身躯不少滞。

静中触动动犹静,因敌变化是神奇。

势势存心揆用意,得来不觉费工夫。

刻刻留心在腰间,腹内松静气腾然。

尾闾中正神贯顶,满身轻利顶头悬。

仔细留心向推求,屈伸开合听自由。

入门引路须口授,功夫无息法自修。

若言体用何为准,意气君来骨肉臣。

想推用意终何在,益寿延年不老春。

歌兮歌兮百四十,字字真切义无遗。

若不向此推求去,枉费功夫贻叹惜!

棚檷挤按须认真,上下相随人难进。

任他巨力来打我,牵动四两拨千斤。

引进落空合即出,沾连粘随不丢顶。

身 法 武禹襄

含胸,拔背,裹裆,护肫,提顶,吊裆,腾挪,闪战。

打手要言 武禹襄

解曰:以心行气,务沉着,乃能收敛入骨,所谓“命意源 头在腰隙”也。意气须换得灵,乃有圆活之趣,所谓“变转虚 实须留意”也。立身中正安舒,支撑八面;行气如九曲珠,无 微不到,所谓“气遍身躯不稍痴”也。

发劲须沉着松静,专注一方,所谓“静中触动动犹静”也。 往复须有折迭,进退须有转换,所谓“因敌变化是神奇”也。曲 中求直,蓄而后发,所谓“势势存心揆用意,刻刻留心在腰 间”也。精神提得起,则无迟重之虞,所谓“腹内松静气腾 然”也。虚领顶劲,气沉丹田,不偏不倚,所谓“尾闾正中神 贳顶,满身轻利顶头悬”也。以气运身,务顺遂,乃能便利从 心,所谓“屈伸开合听自由”也。心为令,气为旗,神为主帅, 身为驱使,所谓“意气君来骨肉臣”也。

解曰:身虽动,心贵静,气须敛,神宜舒。心为令,气为 旗,神为主帅,身为驱使,刻刻留意,方有所得。先在心,后

648

在身。在身则不知手之舞之,足之蹈之。所谓一气呵成,舍己 从人,引进落空,四两拨千斤也。须知一动无有不动,一静无 有不静,视动犹静,视静犹动,内固精神,外示安逸。须要从 人,不要由己;从人则活,由己则滞。尚气者无力,养气者纯 刚。彼不动,己不动;彼微动,己先动。以己依人,务要知己, 乃能随转随接;以己粘人,必须知人,乃能不后不先。精神能 提得起,则无双重之虞;粘依能跟得灵,方见落空之妙。往复 须分阴阳,进退须有转合。机由己发,力从人借。发劲须上下 相随,乃一往无敌,立身须中正不偏,能八面支撑。静如山岳, 动若江河。迈步如临渊,运劲如抽丝,蓄劲如张弓,发劲如放 箭。行气如九曲珠,无微不到;运劲如百炼钢,何坚不摧。形 如搏兔之鹄,神如捕鼠之猫。曲中求直,蓄而后发。收即是放, 连而不断。极柔软,然后能极坚刚;能粘依,然后能灵活。气 以直养而无害,劲以曲蓄而有余。渐至物来顺应,是亦知止能 得矣。

又曰:

先在心,后在身,腹松,气敛入骨,神舒体静,刻刻存心。 切记一动无有不动,一静无有不静。视静犹动,视动犹静。动 牵往来气贴背,敛入脊骨,要静。内固精神,外示安逸。迈步 如猫行,运劲如抽丝。全身意在蓄神,不在气,在气则滞。有 气者无力,无气者纯刚。气如车轮,腰如车轴。

又曰:

彼不动,己不动;彼微动,己先动。似松非松,将展未展。 劲断意不断。

又曰:

每一动,惟手先着力,随即松开。犹须贯串,不外起承转 合。始而意动,既而劲动,转接要一线串成。气宜鼓荡,神宜

内敛。无使有缺陷处,无使有凹凸处,无使有断续处。其根在 脚,发于腿,主宰于腰,形于手指。由脚而腿而腰,总须完整 一气。向前退后,乃得机得势,有不得机势处,身便散乱,必 至偏倚,其病必于腰腿求之,上下前左右后皆然。凡此皆是意, 不是外面,有上即有下,有前即有后,有左即有右,如意要向 上,即寓下意,若物将掀起,而加以挫之之力,斯其根自断,乃 坏之速而无疑。虚实宜分清楚,一处自有一处虚实,处处总此 一虚实;周身节节贯串,勿令丝毫间断。

打手撒放

_ . 业入 噫^咳^呼^卩几呵哈

五字诀 李亦畲

一曰心静

心不静则不专,一举手前后左右全无定向,故要心静。起 初举动未能由己,要息心体认,随人所动,随曲就伸,不丢不 顶。勿自伸缩。彼有力我亦有力,我力在先;彼无力我亦无力, 我意仍在先。要刻刻留心,挨何处心要用在何处,须向不丢不 顶中讨消息。从此做去,日积月累便能施之于身。此全是用意, 不是用劲,久之则人为我制,我不为人制矣。

二曰身灵

身滞则进退不能自如,故要身灵。举手不可有呆像,彼之 力方觉侵我皮毛,我之意已入彼骨里。两手支撑,一气贯穿。左 重则左虚,而右已去;右重则右虚,而左已去。气如车轮,周 身俱要相随。有不相随处,身便散乱,便不得力,其病于腰腿 求之。先以心使身,从人不从己;后身能从心,由己仍是从人。 由己则滞,从人则活。能从人,手上便有分寸。量彼劲之大小, 分厘不错;权彼来之长短,毫发无差。前进后退,处处恰合。工 弥久而技弥精。

三曰气敛

气势散漫,便无含蓄,身易散乱,务使气敛入脊骨。呼吸 通灵,周身罔间。吸为合为蓄,呼为开为发。盖吸则自然提得 起,亦拿得人起;呼则自然沉得下,亦放得人出。此是以意运 气,非以力使气也。

四曰劲整

一身之劲,练成一家。分清虚实,发劲要有根源。劲起于 脚根,主于腰间,形于手指,发于脊背。又要提起全副精神。于 彼劲将出未发之际,我劲已接入彼劲,恰好不后不先。如皮燃 火,如泉涌出。前进后退,无丝毫散乱。曲中求直,蓄而后发, 方能随手奏效。此谓“借力打人,四两拨千斤”也。

五曰神聚

上四者俱备,总归神聚,神聚则一气鼓铸,练气归神,气 势腾挪。精神贯注,开合有致,虚实清楚。左虚则右实,右虚 则左实。虚非全然无力,气势要有腾挪。实非全然占煞,精神 要贵贯注。紧要全在胸中腰间运化,不在外面。力从人借,气 由脊发。胡能气由脊发?气向下沉,由两肩收于脊骨,注于腰 间,此气之由上而下也,谓之合。由腰形于脊骨,布于两膊,施 于手指,此气之由下而上也,谓之开。合便是收,开即是放。能 懂得开合,便知阴阳。到此地位,工用一日,技精一日,渐至 从心所欲,罔不如意矣。

撒放

秘诀

李亦畲

擎引

松放

擎起彼身借彼力。中有灵字 引到身前劲始蓄。中有敛字 松开我劲勿使屈。中有静字 放时腰脚认端的。中有整字

走架打手行功要言 李亦塞

昔人云“能引进落空,能四两拨千斤;不能引进落空,不 能四两拨千斤”。语甚概括,初学未由领悟,余加数语以解之, 俾有志斯技者,得所从入,庶日进有功矣。欲要引进落空,四 两拨千斤,先要知己知彼。欲要知己知彼,先要舍己从人。欲 要舍己从人,先要得机得势。欲要得机得势,先要周身一家。欲 要周身一家,先要周身无有缺陷。欲要周身无有缺陷,先要神 气鼓荡。欲要神气鼓荡,先要提起精神,欲要提起精神,先要 神不外散。欲要神不外散,先要神气收敛入骨。欲要神气收敛 入骨,先要两腿前节有力。两肩松开,气向下沉,劲起于脚根, 变换在腿,含蓄在胸,运动在两肩,主宰在腰。上于两膊相系, 下于两腿相随。劲由内换。收便是合,放即是开。静则俱静,静 是合,合中寓开;动则倶动,动是开,开中寓合。触之则旋转 自如,无不得力,才能引进落空,四两拨千斤。平日走架是知 己功夫。一动势先问自己周身合上数项否?少有不合,即速改 换。走架所以要慢不要快3打手是知人功夫,动静固是知人,仍 是问己。自己安排得好,人一挨我,我不动彼丝毫,趁势而入, 接定彼劲,彼自跌出。如自己有不得力处,便是双重未化,要 于阴阳开合中求之。所谓“知己知彼,百战百胜”也。

注:“以上古典拳论,根据李亦畲于1881年抄赠郝为真的定本《太极拳谱》择 要录出,文字未经后人更改

四字秘诀(作者待考)

敷:敷者,运气于己身,敷布彼劲之上,使不得动也。

盖:盖者,以气盖彼来处也。

对:对者,以气对彼来处,认定准头而去也。

吞:吞者,以气全吞而入于化也。

此四字无形无声,非懂劲后,练到极精境地者不能知,全 是以气言。能直养其气而无害,始能施于四体,四体不言而喻 矣。

考释:李亦畲孙李福荫于1935年编有《廉让堂本太极拳 谱》,以《四字秘诀》为武禹襄作品,乃据武禹襄孙武莱绪所撰 《先王父廉泉府君行略》。莱绪谓其祖“复本心得,阐出四字 诀”,福荫遂以《四字秘诀》为禹襄所作。考此诀拳理高妙,境 界在亦畲《撒放秘诀》之上。李亦畲于1881年写给郝和的《太 极拳谱》,备载禹襄拳论,禹襄卒于1880年,武、李谊属师生, 同居一乡,此诀若为禹襄所作,决无不收之理;故此诀当非禹 襄作品,或系武、李子弟所作。亦畲卒于1892年,亦有写作此 诀之可能。特为抉出,以待续考。

頋留馨附注

孙式太极拳

(修订本)

前 言

在党的“百花齐放,百家争鸣”方针指引下,编者据先父 孙禄堂先生遗著《太极拳学》,并按先父晚年的练法,整理了 《孙式太极拳》,于1957年出版。为了适应广大群众锻炼的需要, 编者对1957年版本作了修订。修改和补充了动作说明,重新拍 摄了动作照片,增加了一些主要动作的用法,基本保留了原有 的结构。编者虽自幼即承先父亲授,惟愧功夫未臻深纯,然为 便于爱好孙式太极拳者习练而勉力为之。

限于水平,书中不当之处在所难免,切望读者指正。

编 著

浏览1,334次