“督在后背任在前,练气首要通六关 莫怪经穴视不见,恰似珍珠倒卷帘”

(一)立正姿势站稳,目视前方;两手自然放在大腿两侧(图3-25 )。

窍要:

站立时,胸部放松,两手内“劳宫穴”正对两胯的“环跳穴”上;下须内收竖项。

(二)左脚向左侧横跨一步,使两脚与两肩同宽(图3-26 ),

窍要:

左脚跨步时,是用右手加力推右“环跳穴”,将力传导到左“环跳穴”后,大腿和 小腿同时向左动,左脚外侧有向左横趟的意思

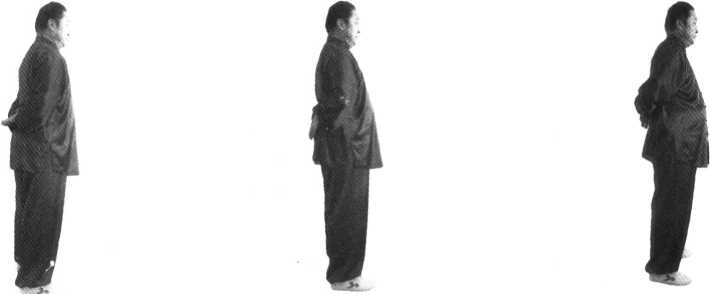

(=)两手大拇指微向后移,指尖用力顶按“环跳穴”,两手掌向外展,掌心向后 (图 3-27 )0

窍要:

指尖顶“环跳穴”时要用力,使穴位有感觉,手掌是“三圆掌”,除大拇指外,其 余四指要指尖前顶内扣,“劳宫穴”向里吸,掌心要圆:

图 3-25

(四)两小臂向后背背手,两掌上 下交叉,右掌背压在左掌心上(图3- 28);此动作不停,左手握住右手,左 手大拇指尖按在右手小拇指根的“子 穴”;右手大拇指尖按在右手无名指根 的“亥穴”,两手大拇指第一关节相对 贴紧在一起(图3-29 )。

窍要:

图 3-27图 3-27图 3-28图 3-28图 3-29图 3-29背手时,两小臂慢慢后背,两掌交 叉后,左掌“外劳宫穴”压在“命门 穴”上;沉肩、含胸拔背;左、右手大

图 3-27

图 3-27

图 3-28

图 3-28

图 3-29

图 3-29

拇指尖掐在“子穴”、“亥穴”上时,要有刺痛感.两大拇指 ■

关节相顶时,微有痛感。

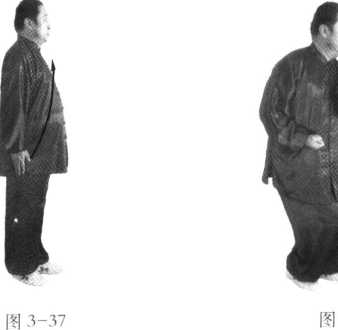

(五) 身体下蹲,腰向前弯成9()。,头向上扬,“印堂穴”

正对前方(图3-3()

窍要:

头向上扬时,要沉肩,扣齿,舌顶上腭;身体微向下蹲, ■

脚心空,五趾扣地,塌腰,肛门上提闭锁;练习场地有松柏 树为宜,站此桩时“印堂穴”对准树十,两眼微睁微闭,吸 松柏清气,效果更佳。 W

一,,M

(六) 吸气与省气,用鼻子将外气吸进,到“膻中穴”稍

示停顿后下沉丹田,使腹部自然鼓起,而后将腹部向里压, 图”3°

“膻中穴”闭锁,避免气上返,意思是由肚脐向身后的“命门穴”压缩,使气通过“会 阴穴”,下鹊桥(谷道穴),由任脉之端(会阴穴)接入督脉之始(长强穴)。此时最易 出现虚恭(排气),故需提吸“谷道”(肛门),不使真气泄掉;然后引真气沿督脉继续上 行,过“命门穴”,“夹脊穴”,通“玉枕穴”而达到颈椎第七节后稍停,身体突然下坠(下 坠一寸左右),浑身一哆嗦(一抖),将已行至颈椎第七节之气通过双耳道由鼻子猛向下 45。角省(醒)出,向下猛砸下去,将气干干净净、痛痛快快地省出(类似撮鼻涕一样)。此 时浊气全出,一丝清气补还于上丹田、泥丸宫,头为之一震,有一■种突然空明、涨大之感。而 后,再由鼻子与“百会穴”同时吸气,经“上鹊桥”(口鼻之间)下行,并咽玉液(口水津 液),气经过“重楼”,行至“膻中穴”稍停(夕卜、内水谷之气相交),继续下行至下丹田,将 腹自然鼓起,仍按上述路线,周而复始完成行气与省气的动作程序。需要注意的是此动作 每练五遍即收式,休息后再练;省气时气的上冲力大,要根据自身的身体状况来掌握省气 力度;省气时由腹腔带动胸腔(即腹腔向命门压缩后返回原状),但不可挺胸。

(七)收式

1. 掐穴的双手松开,身体立直形成右掌压左掌(图3-31 )。

2. 两掌分开,掌尖向下,掌心向后,两大拇指尖相对,附于“命门穴”(图3-32 )0

3. 两掌相合,掌尖向下(图3-33)。

图 3-31图 3-31图 3-32图 3-32图 3-33图 3-33

图 3-31

图 3-31

图 3-32

图 3-32

图 3-33

图 3-33

4. 两掌五指相按,掌根与掌心分开,沿督脉(眷椎)上行,边上行边将身体站直, 边上行边合掌,待掌尖至颈椎第七节时掌根、掌心及全掌合拢,贴压在脊椎上(图3- 34 )。

5. 两掌尖向里划脊椎下行,掌根分开,两掌分别还原两胯的“环跳穴”贴于两侧, 左手拇指顶推左“环跳穴”整腿向右腿靠拢,还原于起式时状态(图3-35、36)。

此桩法主要解决尚氏形意拳的通气、用气之法,是练内三合中“气与力合”的养练 之始,培育内功精、气、神的重要途径,又是“通气道”之法。故应认真研习领悟,其 妙无穷也。正如宝鼎先生所著《形意拳谱》中所论:“若论精气之神妙,则似海水波 浪,学者难明此艺,明了此艺(仿刻本珍珠倒卷帘五字,不得解疑)方是真武艺也”。

图 3-34图 3-34图 3-35图 3-35图 3-36图 3-36

图 3-34

图 3-34

图 3-35

图 3-35

图 3-36

图 3-36

浏览1,791次