隋唐五代特别

是唐代的文化,是中国封建社会文化中辉煌灿 烂的一部分。武术文化,也在这一时期得到了 大发展。这时,中外文化交流相当普遍,从而也 丰富了传统文化的内涵。唐代的武舞、摔跤活 动,重弓射的现象,乃至整个唐代的重武风气 中,都有外来文化作用的痕迹。武举制的创立, 是这一时期武术史上最重要的事件。

“兵农合一”的府兵制度西魏、北周已建 立了府兵制,隋王朝进一步完善了这个制度。 《隋书?高祖纪》载文帝所颁诏书云:“凡是军 人,可悉属州县,垦田籍帐,一与民同。军府统 领,宜依旧式。”这个诏令明确地道出了府兵制 度的实质,就是“军民--体,兵农合一”。

唐王朝基本上沿袭了隋朝的府兵制度,且 非常重视府兵的训练。折冲府平时的主要任务 便是训练士兵,“居常则皆习射”(《旧唐书?职 官志》)。府兵集中训练在冬季,由折冲都尉率 领兵士在府者进行。赴京值日,也有专门的教 练教习。唐太宗甚至对值日的部分卫士“引于 殿廷,亲自教射”,中多者赏以弓、刀、帛等。其 将帅也“加上等考绩”(《玉海》卷一三九引《邺 侯家传》)。轮到值日的所谓“番集之日”,要进 行课试,“有教习不精者,罪其折冲,甚至罪及 刺史”。(《资治通鉴》卷二三一)

隋唐实行府兵制度,“始一寓之于农”,府 兵由一般民户中简选,不再像以前只限于世袭 军户等,实际上将兵源、武装、习武活动等扩展

到了整个国家的基层。士兵的训练和考核制 度,又必然加强整个社会对习武活动和武艺 的重视。故隋唐的府兵制度,对武术的进步和 发展无疑起了推动作用。

武举制开创一般都认为武举制始于唐 代则天朝。事实上,非正式的武举制,从隋朝 便开始了。炀帝大业三年(608)四月曾下诏曰: “孝悌有闻,人伦之本;德行敦厚,立身之基。 或节义可称,或操履清洁,所以激贪励俗,有 益风化。强毅正直,执宪不挠,学业优敏,文才 美秀,并为廊庙之用,实为瑚琏之资。才堪将 略,则拔之以御侮;膂力骁壮,则任之以爪 牙。爰及一艺可取,亦宜采录;众善毕举,与时 无弃。以此求治,庶几非远。文武有职事以上, 宜依令十科举人。”(《隋书?炀帝纪》)上述 “十科”中,就包含了武举。只是当时科举取 士,科目都是临时规定,并没有像后来那样形 成为定制。

唐贞观十二年(638),“始置左右屯营于玄 武门,领以诸卫将军,号‘飞骑’。其法取户二 等以上,长六尺阔壮者,试弓马四次上,翘关 举五,负米五斛行三十步者。复择马射为百 骑。”(《新唐书?兵志》)显然,在武则天正式 开武举之前,唐代也已有了某些课试选拔武 勇人才的成法。

武举制度正式建立应是在武则天当政 时。《通典?选举三?历代制下》载:武则天长 安二年(702),按照明经科考试方法,选拔武艺 人才,送于兵部。《通典》又载:玄宗开元十九 年(731),下诏令武贡人与明经进士一起“同行 乡饮酒礼”。天宝六载(747),玄宗再次下诏云: “文武之道,既惟并用,宗敬之仪,不可独阙, 其乡贡武举人上省,先令谒太公庙,每拜大将 及行师冠捷,亦宜告庙。”武举之制,至此确立 下来。

武举考试的内容主要有:“长垛”、“马 射”、“马枪”、“筒射”、“步射”、“穿劄”、“翘 关”、“负重”、“材貌”、“言语”等十个方面。

隋唐创武举制度,在中国武术史上是一 桩大事。武举内容的确立,实际上是对武术精

炼化、规范化的结果。武举制度的创立,实际上 也是对武术本身的推广。《文献通考?选举七》 载大德殊勋唐代大将郭子仪,就是武举出身。 仕宦之诱,无疑能激发更多人的习武热情。故 武举制的影响和意义不可低估。这一面向社会 各阶层选拔武勇之才的方法,为此后历代王朝 所沿袭。

唐代尚武任侠之风盛唐气魄表现为政 治较开明,不设夷夏之防,中央王朝、内地与少 数民族、外国交通联系紧密。这就使得游侠剑 客有了自由活动的环境,北方少数民族的尚武 习俗得以向中原渗透,因而为隋末和有唐一代 创造了普遍尚武任侠之风。

在尚武任侠之风尚中,唐王室成员身体力 行。李世民本身就是一员精通韬略的猛将,据 说他曾在战场上手刃千人以上。其兄弟建成、 元吉等,皆武艺超群,勇猛善战。史载李世民手 下集有猛将剑士千人,他们在其政治斗争的关 键时刻立下殊勋,“玄武门之变”一举消灭了政 治对手,从而使其登上皇位。李氏家族尚武的 传统,在很长一段时间延续着。《资治通鉴》卷 一百九十六载:太子与汉王元昌关系亲密,同 好武艺,常分左右为两队,二人各统一队,“披 毡甲,操竹稍,布阵大呼交战,击刺流血,以为 娱乐。”

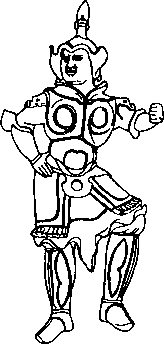

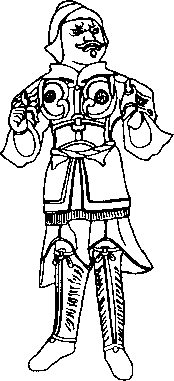

唐代武士俑 陕西西安出土

上行下效。唐代民间尚武任侠之风也盛 极一时。柴绍“幼矫捷有勇力,任侠闻于关 中”。(《旧唐书?柴绍传》)丘和少“重气任侠” (《旧唐书.丘和少传》)。刘弘基“少落魄,交 通轻侠。”(《旧唐书?刘弘基传》)诸多这样的 记载,史不绝书。

唐代诗人写侠客事的极多。李白便有一 首著名的《侠客行》,其中有:“十步杀一人,千 里不留行”,这该是何等的功夫?,“三杯吐然 诺”,“纵死侠骨香”,“事了拂衣去”、“飒沓如 流星”,又该是何等的豪迈,何等的潇洒。这也 是他的生活写照。李白曾随名师学剑,剑术高 超。魏颢《李翰林集序》说李白“少任侠,手刃 数人”。《传经宝文集》则称其“性倜傥任侠,弱 冠时尝手刃数人”。

尚武任侠,显然在当时是一种普遍的社 会思潮。唐代武侠小说的繁荣,显然与唐代 的尚武任侠之风盛行密切相关。任侠的风尚 及人们对侠客的崇敬,大大推进武术的繁荣 发展。

隋唐五代摔跤活动这一时期,摔跤活 动继两晋南北朝的衰落之后,重新复苏且盛 极一时。

隋文帝时曾一度禁角抵。《隋书?柳或 传》载:当时百姓每至正月十五,便作角抵之 戏,“递相夸竞,至于靡费财力”,柳或上奏请 求予以禁绝。于是文帝下令遣散伎工乐人,禁 止包括角抵在内的百戏活动。隋文帝禁角抵, 一方面是因为角抵戏铺张奢华、靡费财力,与 之倡导节俭的主张不相符;另一方面,可能也 与隋文帝一再颁布“戎旅军器,皆宜停罢”, “人间甲仗,悉皆除毁”的禁武令有关。然而这 个禁令不久便废弛了。隋炀帝时,角抵重新盛 行,炀帝本人也极为喜好。大业六年,“角抵大 戏于端门街,天下奇伎异艺毕集,终月而罢”。 可见规模之大!隋炀帝亦曾“数微服往观之” (《隋书?炀帝纪》)。角抵的复行而无法禁止, 当与人们皆好此戏不无关系。

唐代的君王,大多对角抵之类有浓厚兴 趣。唐玄宗每赐宴设酺,便“大阵山车、旱船、 56 寻幢、走索、飞剑、角抵。”(《明皇杂录》)宪 宗、穆宗每隔三日就要观一次角抵戏。敬宗、 文宗、武宗、僖宗、懿宗、昭宗无不对角抵戏兴 趣至深。

五代、十国时的国君亦多有好角抵者。吴 越武肃王钱镠,史称其“少拳勇,善任侠”(《旧 五代史?钱镠传》)。当时著名的相扑手蒙万 臝、李青州等,都被他网罗于手下。据《角力记》 载:南唐王李昇、李璟、李煜“皆好此戏”。而后 唐庄宗李存勖,曾与h将军李存贤较角抵,声 言倘输将授李存贤为刺史。

隋唐五代民间角抵活动的幵展亦很普 遍,并多作为一项喜庆观赏活动在节日举 行。从唐时文献记载可知,寒食节、上元节、端 午节、元宵节以及钱塘观潮节,都要举行盛大 的角抵活动。在这些文献记载中,还可以看到 摔跤活动的情景。《唐音癸戳》载:“凡陈诸戏 毕,左右军槌大鼓,引壮士裸袒相搏,较力,以 分胜负。”这说明?.一、当时角抵是以擂大鼓开 场的;二、角抵时双方均裸露身体的一部分。 这从敦煌藏经洞唐代佛幡绢画上亦能得到证 明。这种装束,与今日本大相扑装束极为近 似。《角力记》记载了为一幅摔跤壁画的配诗, 诗云:“愚(黑)汉勾却白汉项,白人捉却愚 (黑)人骹,如人莫辨输赢者,直待墙隙始一 交。”一人勾颈,一人抱脚,相持不下。《角力 记》又载:前蜀相扑高手石彦能,曾与一名述 的“相扑人”比试,结果述被石彦能“伺机人腰 而倒”。可见当时角抵仍以摔法为主。

隋唐五代的摔跤活动名称有角抵、角力、 手搏、相扑及相搏等。从史籍所载分析,应是 同一活动的不同名称,或同一活动在不同时 期或地区的不同名称。并且有时也混用。所以 新旧《唐书》中有关“角抵”的记载,在《资治通 鉴》中便多作“手搏”。如《新唐书?穆宗纪》所 载穆宗“幸左神策军,观角抵及杂戏”。《资治 通鉴》中则为“上幸左神策军,观手搏杂戏”。 又如《旧唐书?敬宗纪》载敬宗曾“御三殿,观 两军、教坊、内园分朋驴鞠、角抵”。《资治通 鉴》则为“上御三殿,令左右军、教坊、内园为

击球、手?搏、杂戏”。

唐时的“小儿园”,是培养包括角抵、相扑 在内的杂戏人才的班子。“相扑朋”,则无疑是 聚集摔跤专门人才的机构。《角力i己》中常提 到的“社”,可视为民间的摔跤组织。唐代的摔 跤手可能已职业化,《角力记》中的“抵人”,便 颇似现代“职业跤手”之称谓。

《续文献通考?乐考》记述唐代摔跤表 演,曾评曰:“岂亦古者习武而变欤!”《角力 记》载吴越王钱镠在观看相扑比赛时云:“为 军家出力而激勇也。”都注意到了摔跤可习练 武技,激励尚武之勇风。此外,当时人们还认 识到摔跤活动的健身功能。《吴兴杂录》云:唐 时“七月中元节,俗好角力相扑,云秋瘴气 也”。古人以为秋有“癉气”,参加角力相扑,口r 以强身健体,抵御这种“瘴气”的侵害。

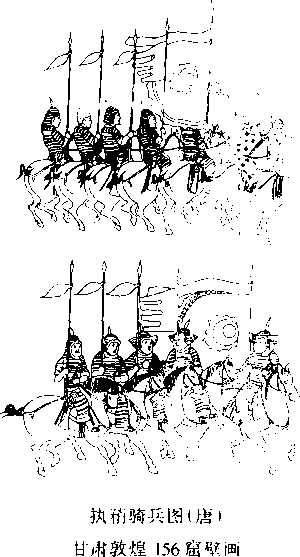

隋唐五代射艺唐高祖李渊未起兵之 前,与隋将王仁恭一同守备马邑郡,北御突 厥。李渊对王仁恭谈到“突厥所长,惟恃骑 射”,“不恒其阵,以弓矢为瓜牙”。倘我方军 队亦“N其所为,习其所好”,则能同样具有 突厥军队的战斗力。于是李渊“简能骑射者 二千余人”,亦逐水草而居,严加骑射训练, 果然训练成为劲旅(《大唐创业起居住》卷 一)。李渊重视军队骑射训练和组建精良骑 兵的措施,在推翻隋王朝、击败其他军事集 团、统一国家的历次战役中,都取得了成 效。李唐王朝建立后,仍然面临着北方突厥 等族的侵扰,故而唐代君臣始终非常重视骑 射。《旧唐书?太宗本纪》载:唐太宗“每日引 数百人于殿前教射”,“射中者随赏弓刀、布 帛”,于是“士卒皆为精锐”。

隋唐五代善射者辈出。隋末的督君谟,善 “闭目而视”,让别人射他,他以所谓“吃镞 法”,将射来的箭咬在口中(见《太平广记》卷 二百二十七)。唐代的高骈,曾“一发贯二雕”, 史称“一箭双雕”(《新唐书?高骈传》)。大将 薛仁贵一箭能贯穿五层坚甲,与突厥铁勒部 作战时,薛发三矢,辄杀三人c故而军中传唱: “将军三箭定天山,壮士长歌人汉关。”(《新唐 书?薛仁贵传》)唐代史籍中,多见记述此类 “精于骑射”、“骁勇善射”的掌故。

隋唐五代善射者不仅是军中将士,据载, 像杜甫那样的诗人,在郊游时骑胡马,挟长 弓,也有箭不虚发,射落空中鹙鹆的本事(〈〇日 唐书?杜甫传》)。

唐、五代的宫女,也将射猎用于娱乐游 戏。杜甫《哀江头》诗云:“辇前才人带弓箭,白 马嚼街黄金勒,翻身向天仰射云,一箭正堕双 飞翼。”王建《宫词》亦云:“射生宫女宿红妆,把 得新弓各自张。”卢纶《宫中乐》也有“行遣才人 斗射飞”之句。另外,《唐人说荟?射围》和花蕊 夫人《宫词 >〉中,还提到当时宫中盛行“射粉团” 和“射鸭”等游戏。

唐代总结弓射理论的著述颇多。《新唐 书?艺文志》著录有£琚《射经》一卷、张守忠 《射记》一卷、任权《弓箭论》一卷,后两书已亡 佚。王琚《射经》包括“总诀”、“步射病色”、“前 后手法”、“马射总法”、“持弓审固”、“举汜按 弦”、“抹羽取箭”、“当心人答”、“铺膊牵弦”、 “钦身开弓”、“极力遣箭”、“卷弦人绡”、“弓有 六善”等十四篇。内容洋实,并附有n诀,是目 前所知的最早使用歌诀来传授武艺的著作。

弩的使用在唐代达到高峰。唐军正式装备 的弩便有许多种类。据《唐六典?武库令》等记 载,当时使用的弩计有:臂张弩、角弓弩、木单 弩、大木单弩、竹竿弩、大竹竿弩、伏远弩、绞车 弩、马弩等。

弩射程远,威力大,是其优点。但弩自身也 有无法避免的缺点,庞大笨重,上箭迟缓,有时 要用数人甚至十数人张弦上箭。这在马上是无 法做到的,在短兵相接、战场形势骤变时,又很 容易陷人被动。所以后来的《武经总要》称:“唐 诸兵家皆谓弩不利于短兵”。所以,唐代军事家 都很重视弩与其他兵种或军械的配合作战。

隋唐五代长兵武艺枪在隋唐五代已成 为战阵主要兵器。无论步兵、骑兵,都以用枪为 主。隋代的画像砖中,便有持枪盾步骑兵将士 行进的画面。《神机制敌太白阴经》卷四载,唐 步兵所装备的武器为:枪一万二千五百条、牛

57

皮牌二千五百面、弩二千五n张、4一万二千 五百面、各种箭七十万支、佩刀?万口、陌刀 二r?五百口、倍二千五百根。枪的数景最大: 《事物纪原》载:唐时白干枪,“制同梢而铁刃, 上缀朱丝拂”。铁头木杆并有红缨,唐代枪的 形制已与当今无异。

唐代善用枪的将领极多。唐初大将尉迟 敬德,便精于枪术。唐太宗出征窦建德时曾对 尉迟敬德说:“寡人持弓箭,公把K枪相副,虽 百万众,亦无奈我何。”(刘蚀《隋唐嘉话》)尉 迟敬德不仅善使枪,还善于避枪、夺枪。另外, 唐初名将秦叔宝、玄宗时名将哥舒翰,都是使 枪的好手。

《事物纪原》称?.枪,“唐羽林所执,制同 稍”。《旧唐书?尉迟敬德传》称敬德善“避 稍”、“夺稍”。而《隋唐嘉话》也称敬德“避槊”、 “夺槊”。显然,枪、稍、槊,在当时是一种武器 的多种称谓。

马上用枪与步战用枪,在形制上有所差 异。马上用枪,又称“马槊”。《旧唐书?尉迟敬 德传》称“齐王元吉亦善马稍。”《新唐书?李 嗣业传》云:李嗣业作战常为先锋,手持“巨 58 申r以为武器。挤,即棒、棍。棍在唐代已不再是 将领偶尔使用,平队似己普遍装备。

《新唐书?阚稜传》载:伏威邑人阚棱善用 两刃刀,名为“拍刀”,“一挥杀数人,前无坚 对。”这种刃“其k丈”,显然属长兵器。

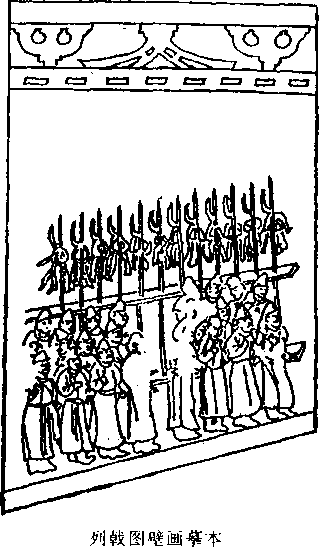

戟在隋唐五代已基本上退出战阵,只是在 某种特定场合偶尔有人使用。如唐将薛仁贵便 使戟。但更多的是作门庭仪仗之用。《隋书》、 《新唐书》、《通典》等载,+同等级的官员I' ]前 列戟的数目不等。《廚六典》规定:3品以h火 员,下州以h的衙署才可列戟。《新唐书?存官 志》载:“凡戟,庙、社、莒殿之n」丨-有四。”谢 懿德太子墓壁画便绘有列戟图。图中每架列戟 12支,东西两壁各-架,共为24支。

(唐)

陕西西安出土

隋唐五代短兵武艺隋唐五代军中标准 装备唯有刀制而无剑制,剑完全退出了战场。 极个别将领用剑,已属偶然。

隋唐五代有佩剑的习俗。《隋书?礼仪志)) 载:“一品、玉器剑,佩山玄玉;二品,金装剑,佩 水苍玉;三品及开国子男、五等散品、名号侯,

虽四五品,并银装剑,佩水苍:_K。侍中以下、通 直郎以上,陪位则象剑。”“象剑”多为木质,并 非真剑,完全是一种礼仪性质的用剑。唐承隋 制,佩剑制度亦大致相同_剑成为标志文武& 官身分地位的一部分。真剑可以被木剑和金、 银、玉质的假剑取而代之,朝堂佩剑即已失去 实用价值。

剑虽退出军事舞台,何这时民间剑术却 发达起来I.庸有任侠之风,侠客所佩皆为剑。 唐李世民要聚积力量,夺取皁位,手下-度养 有“剑七千人”。李白诗有“宁知草中人,腰下 有龙泉”句(《在水军宴赠幕府诸侍御》)。从李 白曾在长安ilTtf■刃数人看,这剑绝不是假 剑,他的剑术应该是已达到相当程度。剑术高 超与成熟,还可以从裴父舞剑,公孙大娘舞剑 器等得到证明。这时的剑术,已由内容简单用 F战阵阶段,过渡到技术多样、方法复杂,具 有健身、娱乐、表演、自_P.等诸多功能的新时 期。在中国武术各种拳械中,剑首先完成这种 过渡。

唐代的剑已基本定型而与当今无异。据 《中国兵器史稿》作者考定:“唐剑形制则完全 变革,失去周制而独树一型。后人守之,数千 百年,无所改变。此可谓剑至唐代即为后世统 一模型矣c ”

《唐六典》载唐代刀制有四:“曰仪刀,曰 障刀,曰横刀,曰陌刀。”“仪刀”为仪仗所用, 饰以金银,并有装饰性的环。李白《从军行》诗 句“笛奏梅花曲,刀开明月环”中的刀,可能就 是这种仪刀。仪刀并不多见。所谓“障刀”,实 际使用并不广泛。李筌《神机制敌太白阴经》 卷四载:唐军一万二千五百名士兵中,装备有 佩刀八分,一万口;陌刀二分,二千五百口。 《唐六典》云:“横刀,佩刀也,兵士所配,名起 于隋。”可见,唐代军中所用刀主要是横刀与 陌刀,其中,又以横刀数量最大。

《旧唐书?李嗣业传》云:“于时诸军初用 陌刀”,可见陌刀是从唐代才开始在军中使 用。文献中没有留下陌刀图形,考古发掘至今 也未发现陌刀实物。但陌刀的形制,仍可由一 些记载中推测。《唐六典》称陌刀“盖古之斩马 剑”。斩马剑见于汉代。据此可知陌刀似同剑 制,两面有刃。《唐六典》乂称陌刀为“长刀”,可 见陌刀要么有一长柄,要么刀身较长,而这两 种形制皆须双手持捤。

唐代见于记载的短兵,还有短枪、铁挝、匕 首等。

唐代武舞唐代舞蹈中,分健舞与软舞。 段安节《乐府杂录》云:健舞曲有《棱大》、《阿 连》、《柘枝》、《剑器》、《胡旋》、《胡腾》,等等。健 舞中大部分是武舞。史籍所见唐代的武舞大致 有??

剑器舞。杜甫有《观公孙大娘弟子舞剑器 行并序》,该诗及序谈到了李十二娘及其师公 孙大娘均善舞“剑器”,生动逼真地描述了舞 剑器时的景况,并称誉公孙大娘的剑器舞为 “初第一”。杜甫还提到,当时著名的书法家张 旭,自观公孙大娘的剑器舞后,“草书长进,豪 荡感激”。

段安节《乐府杂录》把剑器舞归于健舞一 类。但剑器舞究竟是手持何物而舞,长期以来 见解分歧颇大。一种认为剑器舞为舞剑;另说 剑器舞为“空手雄装而舞”;还有说剑器舞为舞 流星;或说剑器舞就是武舞,剑为武之代称。

狮舞。这种舞在民间非常流行,即便在现 代,仍与武术或武术活动联系紧密。舞狮由习 武者演练,种种复杂的动作也只有武功相当好 的人才能完成,比赛舞狮实际上是在较量武 艺。它最早产生于何时何地,无从查考。但狮 舞最早见诸记载,却是在唐代。《新唐书?音 乐志》载:龟兹伎乐“设五方狮子,高丈余,饰 以方色,每狮子有十二人,画衣执红拂,首加 红袜,谓之狮子郎”。白居易《凉州伎》也提到 过狮舞。狮子模样是“刻木为头丝作尾,金镀 眼睛银帖齿。”动作是“奋迅毛衣摆双耳,如同 流沙来万里。”白诗中还提到,当时边塞将士 犹爱狮舞。

另外,唐代常见的武舞还有矛舞、剑舞以

及《秦王破阵乐》、《兰陵王》,等等。

(程大力)

浏览3,811次